|摘要|2019年11月21日,设计教育理念国际研讨会之院长主题报告及高峰论坛在上海城市空间艺术季主展馆区举行。在同济大学常务副校长伍江教授、上海交通大学设计学院院长阮昕教授的主持下,与会嘉宾分别就建筑设计中伦理与美学的关系、通识与专才的培养、建筑设计类教育当前面临的挑战等主题展开讨论。

©杨行智 上海交通大学设计教育理念国际研讨会 院长主题报告及高峰论坛/圆桌对谈,2019年11月21日

©朱晨怡 上海交通大学设计教育理念国际研讨会 院长主题报告及高峰论坛/现场,2019年11月21日

主持:

对谈嘉宾(按姓名首字母排列):

Duh Been-Lirn(拉筹伯大学,计算机科学与信息技术学院院长、教授)

Ilaria Valente(米兰理工大学,建筑与城市规划学院院长、教授)

Jean-Louis Cohen(纽约大学Sheldon H. Solow讲席教授)

Jonathan Masse(密西根大学,建筑与城市规划学院院长)

Niall Kirkwood(哈佛大学,设计学院执行院长、教授)

孔宇航(天津大学,建筑学院院长、教授)

孙一民(华南理工大学,建筑学院院长、教授)

魏春雨(湖南大学,建筑学院院长、教授)

阮昕(上海交通大学设计学院院长、光启讲席教授)

|阮昕|

今天早上Cohen教授给我们带来了一个内容非常详实,也颇为复杂的精彩演讲,提出了历史和未来的问题,讲到过去的建筑师如何使用历史、使用历史的原因,以及使用历史的潜在危险。第二个主题把技术问题、美学问题和伦理问题揉和到一起,并基本达到了一个共识,即美学和伦理并不可分、也不应分。刚才伍校长说威尼斯双年展曾经有一个主题是“更少的美学与更多的伦理(Less aesthetics and more ethics)”,这就是一个悖论。

中国在现代化前,关于美学的概念并不存在;而在西方,美学的语言根源完全来自于希腊,但它的初期概念与“好看或不好看”几乎无关。从这一点来看,传统中国文化与西方文化有很多共同点。其次从伦理上讲,中国文化里经常讲到技术和设计很多时候不能变成“奇技淫巧”,不然会变成雕虫小技,技术的使用一定要在一个合适的程度,否则就是不伦理的(unethical),比如《红楼梦》中贾政看到丫头绣鞋时要警告她不要过分。西方文化最简单的例子是维特鲁威(Marcus Vitruvius Pollio)所阐述的罗马建筑元素中对社会责任的表现。当时法官等身居高位的人,需要去提供一个很好的环境,让普通百姓在宅院门厅等候时,可悠闲消时。几百年后,同样的概念也被帕拉迪奥(Andrea Palladio)等进行了阐述。所以所谓的设计美学,一直是和伦理是相关的。我想请这一轮的嘉宾阐述一下对这个观念的理解。

©阮昕 帕拉第奥居住的圆厅别墅(Villa Rotonda, or Villa Almerico/ Capra/ Valmarana),意大利维琴察

|Duh Been-Lirn|

当今技术正在经历快速变化。我常常跟学生说“技术使我们从不可能到可能(Technology enabled us from impossible to possible)”。在计算机领域,我认为首先不是去追随别人做什么,而是去创造什么,这一点和设计很像。其次计算机或工程领域基本是“问题为基础的解决方案或学习(problem-based solution/learning)”,也就是如何从日常生活而非象牙塔中搜寻应做之事。今天的主题包含美学和伦理,在澳大利亚,我们一开始就会和计算机的学生强调“数字文献(digital literacy)“或”数字人文(digital humanity)”,强调在学习技术知识的过程中去思考有关伦理的问题。

而美学和伦理如何融入生活?我认为体验是让你思考和融合这些理念的途径。欧洲的哲学思想公认比其他国家进步。在荷兰阿姆斯特丹的街头,你会看到有人在小房间里作画;在佛罗伦萨参观城市景观,你可以理解为什么意大利在时尚设计或是设计哲理上与其它国家有不一样的呈现。我以前也在大都市生活,直到我搬到澳大利亚之后,才开始理解为什么澳大利亚人会赞赏自然的生活,世界的角落塔斯马尼亚岛为什么会为了环境去牺牲发展和工作的机会。所以应当去思考不同的文化,思考如何用自身的文化冲击世界,以及如何通过这些带动设计的想法。

©sylvia yang, the Hidden Lake, Tasmania, Australia

|Ilaria Valente|

建筑师关注伦理这个观点是西方建筑学的支柱,建筑学就是专门解决美学和伦理问题的学科。比如柯布西耶建筑的本质即是去应对和解决问题,这就是建筑学的目标之一。但是我特别想提的一个概念是“持续期(duration)”,这也和美学、伦理、历史相关。一个事物在这个世界上、在我们的历史中存续了多久是非常重要的。二战之后的意大利就是一个有“持续期”的存在。Cohen教授讲到我们怎么对建筑空间体的历史性做出现代化诠释,从而进行建筑设计。这种历史性在城市发展和景观设计中都存在,如何处理这种历史性是我们近几年的重点所在。

另外就是时间性和所谓的“永恒性(permanence/eternity)”的问题。一些人经常使用永恒性来描述建筑,认为建成的东西就必须是永恒的。然而现在这个情况已经慢慢变得支离破碎了。一方面,由于媒体的存在,建筑每天通过网络、图片、视频的形式被消费;另外一方面人们的思维模式发生了很大的变化。在设计建筑时,有时候我们必须要对其进行生命周期评价(life-cycle assessment),这使我们不得不去思考建筑物的终结(the end of the building),这就是范式(paradigm)上的重大转变。所以,新的对“持续期”的定义就会成为新伦理的最大支柱,用于对抗当下建筑消费主义的不断发展。很多学者都提出过“新的建筑伦理会成为新的建筑美学”的观点。在某种程度上,他们就是试图通过建立一个“持续期”的框架来形成建筑的语言,希望将建筑做的更简洁、更匿名,更关注建筑是否尊重资源和嵌入场地,是否尊重或诠释了场地历史。这是很多欧洲建筑师在过去的三十年里做的事情。持续期这个概念可以在不同的文化中搭起桥梁,可以通过不同方式进行思考。比如应该怎么样才不会浪费我们的工作?建筑或环境生成时如何体现与现代的相关性?在现代的金融体系中,如何定位建筑师的身份?这都是非常重要的问题,也对诠释美学和伦理之间的关系有所帮助。

|阮昕|

非常感谢您提到了“持续期”这个重要概念,也将其与美学进行了一定的挂钩,不管这个美学是不是可以持续的,我们都可以从美学的角度有一个定义。我们经常说到建筑的永久性和纪念性。在西方前现代的观念中,建造的目的是永恒性(built to last)。生命太短暂,石头的持续期可以帮助我们弥补生命的短暂。但中国很多东西并不是为了永恒而建造的。中国人经常将纪念性放进文学中,因为文学的持续期会比任何建造的东西都要久。您还有一个非常引人入胜的想法就是把持续期和消费主义挂钩,我认为现在正是将这个问题上升到经济发展的层面去讨论的时机。

|Jean-Louis Cohen|

我想接一下您刚才说的最后一点,文学比建筑更有持续期,这一点也让我想到了雨果(Victor Hugo)在《巴黎圣母院(Notre Dame de Paris)》中的一个著名声明“这个要扼杀那个(This will kill that)”。我们需要回顾一下上个春天对巴黎圣母院造成了深刻影响的两起大火,一起是真火,毁坏了原本的石头和木质结构;另一起是情感上的大火,毁坏了这个建筑在文学作品中能使人们从情感上构建潜意识连接的形象,由此影响了全球人类的情感。

对于Martin有关美学的观点,我想到一个非常重要且有影响力的德国的作家、政治家、美学家贝尔托·布莱希特(Bertolt Brecht)。他曾说,如果有人说自己是一个社会主义画家,我就会说我不看你的党员卡,给我看看你的画就行了。这个就是什么可以成为美学的政治实质(substance)的问题。

©AP An urgent response to dark times: The Collected Poems of Bertolt Brecht (pictured left)

我们还需思考现今的建筑学究竟发生了什么重要变化。工业革命产生了铁、钢、玻璃、塑料等材料。到了今日,建筑技术的先进性则体现在人们对木头、泥土、混凝土等材料的再发明上,这使得没有任何一种材料可以被一概而论。这种材料的变化带动了美学的变化。然而,我认为最重要的变化是建筑的位置。建筑曾主要服务于统治阶级,而如今,小学等朴实的公共建筑和居住建筑成为主流。这是巨大且崭新的变化,因此也产生了很多新的事物。再回到llaria教授讲到的“持续期”。虽然对景观、建筑的价值观在不断变化,但无可否定的是,景观与建筑一般来说都能在土地上持续地存在。它们是容纳着比如冰箱、HIFI或者其它所有设备和物体的容器。对这个容器是否必要的这类建筑的“十分必要性(very necessity)”的思考,是1960年代的事情。随后,我们有了第一个加油站,能源成为最主要的问题,我们就开始考虑对建筑而言,哪些是可以真正去物质化(de-materialization)的。当下,我们正处在什么是可变的、什么是永恒的关系当中。当我们开始思考“可持续的”建筑时,首先要去明确什么是现存的建筑以及如何不去摧毁(demolish)它。沙利文(Louis Sullivan)说“形式跟随功能”,到底什么是建筑的功能?我们经常说要聆听使用者的心声,建筑社会学方面的话题就是处理对用户需求的满足。但功能常常变化,假如说一个建筑要存续很长时间,那只考虑建筑最初的功能是完全不够的。

最后一点,之前也讲到建筑学和景观学之间的桥梁是它们在学科上的共同点,即在保护之上发展(develop out of preservation)。我想到了柯布西耶(Le Corbusier)在20年代的重要著作中,谈到如何定义正确的城市、管理者的城市、有组织的城市。文丘里(Robert Venturi)在《向拉斯维加斯学习(Learning from Las Vegas)》中,提出如何定义丑陋和混乱,并且试图建立自己的美学判断。库哈斯(Rem Koolhaas)的某些作品,比如说约20多年前在珠江三角洲的项目,都在关注中国城市景观的变化。也许当今设计教育可以通过工具化的观察(instrumental observation),看到景观、建筑、物件、工具是怎么随着时间推移而变化的。

|Jonathan Massey|

密西根大学特别关注的一点是新材料的发明。我们刚举办了国际研讨会“从实验室到基地:混凝土的创新(From Lab to Site: Innovation in Concrete)”,从历史角度讨论了混凝土这一当代建筑中非常重要的材料。我们非常期待新科学和新实践如何用这个材料做出应对。现在是社交媒体和照片横行霸道的时代,因此密西根大学特别关注后数据文化(post digital culture)时代下,人工智能如何改变世界,以及如何基于算法,在这个时代中进行设计甚至形成美学。算法已经进入生活的方方面面,介入了我们的大脑和眼睛。现在很多北美建筑公司的变化是由技术来驱动的,而不是来自城市规划师或建筑专业的毕业生。目前,我们正在进行的项目是开发一个以技术为基石的新城市技术课程。我们也在思考,未来怎么样在已经出现的数据经济下重塑世界,怎么样为学生带来可以塑造他周围环境,包括世界,建筑、城市、地区和领土的有力武器。

©Robert Coelius "Patty and Jan" being performed at the exhibition opening of "From Lab to Site: Innovation in Concrete."

|阮昕|

我们是不是要用钢筋混凝土来打造材料的美学?罗马万神庙的混凝土若有了钢筋,这个建筑或许早已倒塌。在这个时候Niall能不能帮我们讲一下景观当中永恒性的展现?

|Niall Kirkwood|

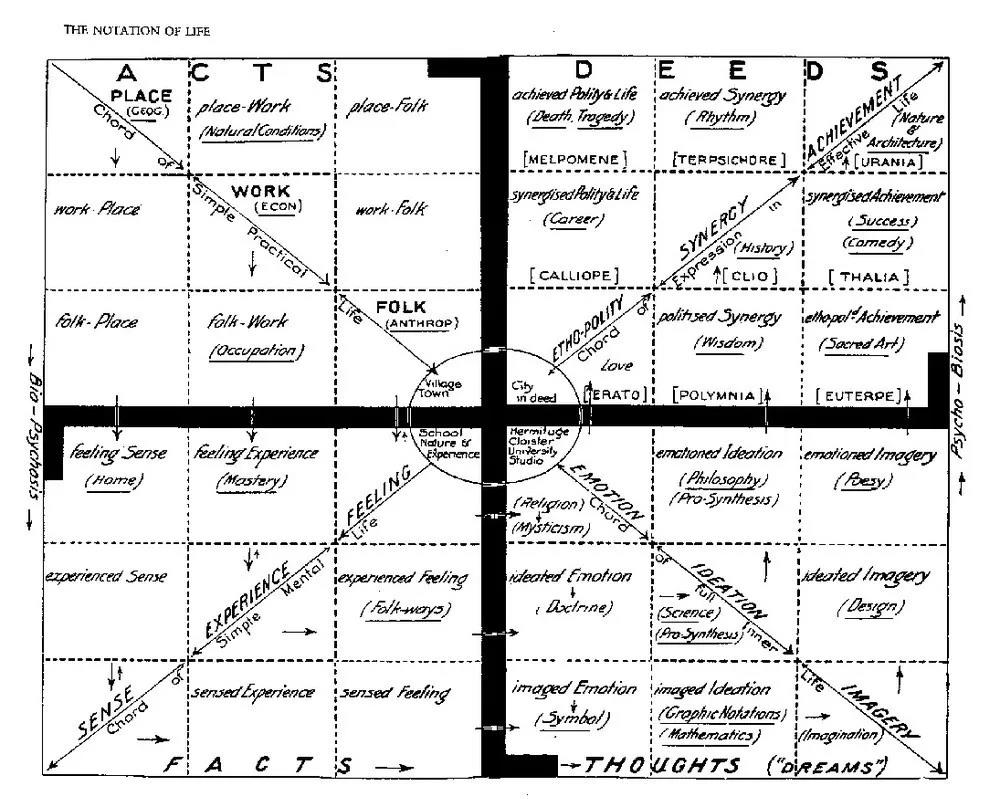

我在曼彻斯特大学读书的时候,我听过一个类似演讲,也非常惊讶于类似的概念。我在爱丁堡长大,那个地区有一位有名的教育家、诗人和早期景观建筑师帕特里克·盖迪斯(Patrick Geddes)。他在1911年到1921年间做了各种印度城镇的研究,对每一棵树、每一个街道都做了仔细观察和调研,就像身体诊断(diagnosis)一样地研究场所,由此发展出了一套非同于传统建筑或景观设计的方法。他认为设计并不应当完全移除过去的存在,而应当敏感、明智地进行编辑(editing)。他在1931年的时候还规划了特拉维夫(Tel Aviv)。后来这个城市变得十分的包豪斯风格,因为当时的建筑师很多来自包豪斯。

Geddes' Synoptic Vision outlines the inseparable link between cultural tradition, ecological concerns, and city development

Geddes’ plan for Tel Aviv, Israel

在我已经从事三十年的教学生涯中,时间和“持续期”的概念很少被讨论。建筑在完成的时候就已经开始逐步损坏了,景观可能要两代人甚至三代人的时间才能完全瓦解。关于未来而做的规划本身就是一种类型的伦理,我们可以去制造一个永生的环境(lands of immortality)吗?其次,美学也是在不断变化的,因为没有任何一件作品可以永远不变(remain intact)。

中国未来的教育可能并不是在寻求新的模式,而是一个新的设计教育系统。如果回到今天主题的四个关键词,我认为要多听来自设计师的意见,而不是只听管理层或者教师的意见。我们应该从设计师那里了解设计和设计院校的角色。批判地讲,我觉得现在建筑变得无关紧要(irrelevant)。有人说只有建筑师做建筑,这完全是无稽之谈(completely nonsense)。实际上世界上大部分建筑都不是专业建筑师做的。十九世纪是工程的时代,包括火车、桥梁和大坝;二十世纪是建筑的时代;而二十一世纪或许是一个环境的时代。建筑师需要找到他在这个时代的位置。这是我作为一个建筑师、作为一个教育家的观点。这其中有很多难以回答的问题,我想这个讨论是一个很好的开始,但我也担心教育者和领导者们等能否超越旧的模式来进行新的思考。

|阮昕|

谢谢您的阐述使得上海交通大学设计学院更具有合法性(legitimacy)。的确建筑的死亡不是一个新的话题。在十九世纪这是一个在文化精英之间非常广泛讨论的话题,我觉得这个话题需要更多的讨论。

|孔宇航|

耶鲁大学学者卡斯滕·哈里斯(Karsten Harries)写的《建筑的伦理功能(The Ethical Function of Architecture)》一书里,讲到人类对时间的恐惧感,他的推论就是西方的建筑通过石头材料来强调永久性(eternity)。梁思成学生李允鉌写的《华夏意匠》中则提到中国朝代更替的时候,新一代的主人会放弃旧朝皇宫。石材和木材这两种材料背后有非常深厚的伦理和设计背后的哲学。我曾主持丹尼尔·李布金斯(Daniel Libeskind)在中国的一个讲座,我问他为什么不申请普利兹克奖,他说第一我没有时间和普利兹克的评委吃午饭,第二我查了一下历史,曾经获奖的都不是青史留名的人。这个就是建筑或者设计背后的哲学(philosophy)。

这几天的演讲很多关于历史。对中国建筑教育的问题是,我们大概有一个世纪的历史断层,这个断层会造成中国大多数当代建筑的无根性。在实践中也会发现国际上的普遍规律比中国教育的作用更大。从历史纯正来讲,我们应当更多地去挖掘中国传统的建筑智慧,以及世界上的智慧怎么转化为当代的通查力(insight),用以指导当代建筑设计教育。既要掌握国际设计的理念,深究设计后面的哲学以及方法,也要有一些传统的智慧,这个对当代中国建筑教育来讲非常重要。

©The MIT Press The Ethical Function of Architecture

|阮昕|

谢谢,我们对中国历史的理解也是有断层的,所以早上Cohen教授讲到对未来的唯一指导应该是历史。

|孙一民|

现在学科关心的东西比较复杂,是因为我们正处于破碎和错位的时代,伦理、美学、历史和技术之间是错位的。之前有个德国事务所在中国非常成功,就引起了德国同行的批评,比如为何在中国建造德国30年代的纳粹主义建筑。那个事务所说我是商业事务所,也是投标中标的,也尊重中国的文化,也在用最新的技术改变社会,不应当被指责。很多同行对这件事不以为然,但是好像过了几个月,提出批评的德国建筑师马上被直接邀请到中国来做设计,而且设计费很高。这其中我们看到了很多很滑稽的情况,同样的事务所在美国是一种理论和观念,但在中国是另外一种观念。所以我跟学生讲应该多听一听多方面的声音,而且要小心翼翼地去传承。

|魏春雨|

第一个问题是关于知识体系的问题,我自己在读书的时候是被误导和困惑过的。比如说中国传统建筑历史,我上这门课的时候采用的是梁思成先生的体系,但由于这个体系是一个类型的系统,所以学过之后只知道大屋顶、园林、宫殿的类型,这些知识与其当时成因是割裂的。所以首先问题就是是否有必要建立一套建筑学的伦理、建筑学的美学、建筑学的历史和技术等等的独立体系。当然这几个要素可能不是并置的,其中伦理是一个基底。如果一定要有建筑学伦理的话,可持续发展就是根本伦理。这可以解释刚才的一些问题,当然也存在处理永恒的伦理还是要解决当下事务伦理的问题。

第二个是背景,各位的发言多多少少都提到这个问题。如果讲中国文化背景,儒家的根本就是讲伦理、讲法度,这就是一个中国的伦理,但是这是不是符合中国人的普适价值却是很复杂的问题,同时我们也需要思考中西方之间的差异。

第三个是这几者之间的边界。我发现我们在教学中总是试图开设建筑历史课、建筑技术课,但是教出来的学生完全不会用,因为他没有在设计实践中去用,知识变成了割裂的体系。所以这几个要素到底存在不存在边界,如果不存在的话我们是不是要独立出一套建筑学的体系,以及如何执行和贯彻。单一存在的话就会变得特别的无趣而缺少丰富度,这个也是一个问题。总结起来,我们今后需要关注这些问题:是否建立一套体系,如何处理背景差异,以及边界问题。

|阮昕|

提出问题就是最好的总结,因为有问题提出,就说明今天这个会开了之后还会再开,我们明年可能还会在上海的其他地方相聚,如果大家带着问题走了,我们的讨论会的目的就达到了。非常感谢来自全世界各地的朋友,来自中国各地的朋友,这次能相聚在交大、相聚在滨江。大学的一个重要责任就是给大家建立一个平台,让大家进行自由对话和讨论。这样的讨论还可以继续进行下去。

©杨行智 上海交通大学设计教育理念国际研讨会 院长主题报告及高峰论坛/合影