设计学报·学理 | 传统江南高乡聚落的水乡风土模式与文学想象——一种整体性的环境观

原文刊载于《史林》2024年第6期

传统江南高乡聚落的水乡风土模式与文学想象——一种整体性的环境观

陆少波,阮昕

上海交通大学设计学院

国家自然科学基金项目(52078290)

摘 要

高乡是江南太湖流域东部地区的一部分,其聚落的水乡风土模式不同于同一地区的低乡,在农田与水系、聚落与地形的形态等方面有着显著差异。高乡独特的水乡风土模式也体现在当地各种文献的文学想象中,与地方的仪式、习俗生活等方面交织在一起,是一种整体性的环境观。

关键字:高乡,模式,聚落,风土,文学想象

江南地区的聚落研究,一直是历史地理、人类学和建筑和规划学中重要的跨学科研究领域。从费孝通早年《江村经济》的聚落研究开始,学界已经对民居建筑的社会经济成因、布局形制、建造等方面进行了深入的研究。借用模式(pattern)与类型(type)的定义,江南地区聚落建筑与形态的类型数不胜数,概括而言,其模式基本都是以纵横交错的水网环境为核心的水乡聚落风土。风土,既与聚落风土的物质空间有关,又是一个古老的整体性环境观念。源自《国语》的风土,最初是风气与土气的合成词,意指周王祭典时用于判断仪式恰当时间的自然环境现象,之后常用于指代地方的生活习俗。风土的整体性环境观特点,除了地方习俗,还包含文学想象。风指代的“风气”,在《文心雕龙》等文论中成为判断文学品质的重要标准,并发展为后世众多地方名胜的代名词。风土,不仅代表了古代中国文学想象的整体性环境观,还成为了近代东亚汉语文化圈论述文学想象的重要观念,甚至成为友邦文人在中国的名胜地追寻文学源头的思想起点。

在此,对江南聚落风土的研究,是希望通过风土的整体性环境观视角,再思考聚落的物质环境与文化思想之间的关联和差异。相比于建筑和景观的物质实体和文献可考的社会生活,对地方的记忆想象与文化思想是较难论证的。但是,江南地区遗存的大量文学作品仍旧展现了地方文化的丰富性,值得进行更为深入的研究。对聚落风土的文学想象的研究,有助于了解人类定居与发展的原动力,也有助于发现其深层的文化价值。

以江南的太湖流域东部地区为例,可以发现当地的水乡聚落风土有许多细微的差异,其中最典型的差异是当地高乡和低乡的模式差异。高乡和低乡首先是地理层面的差异,高乡是相对当地的低乡而言的,高乡地区的海拔约2-5米,低乡平均海拔只有1-2米。两大区域以长江入海口的古代沙堤“冈身”为主要的界线。在清代的苏州和松江两府的范围中,高乡的范围包括了上海县、嘉定、南汇、奉贤、金山、太仓,低乡的范围包括苏州、吴江,而松江、昆山、常熟则同时包含了高乡和低乡。虽然高乡和低乡仅有2米左右的高差,但是对古代农业、交通、地方习俗等方面有着深刻的影响。

历史地理与人类学视角的经济社会史研究,已经对地理差异形成的农业、水利治理和社会政治的博弈过程进行了深入的解析。本文主要研究的高乡地区的聚落风土,建筑学层面的研究是较少的。从高乡和低乡现存的主要聚落的分布来看,可以发现作为江南代表的古镇周庄、同里、乌镇、朱家角等聚落都位于低乡。而同样原本为大型市镇的安亭、梅李、支塘、浏河等聚落,除了个别得到较完整保存,大部分或已经完全成为现代的城市街区,或翻新为砖混的新民居,高乡聚落的物质形态几乎不复存在,很难以建筑学常见的风貌角度进行研究。除了实地调查的困难,物质层面的风貌研究还有另外的困难。高乡建筑的风貌,如建筑立面的风格样式和平面的形制,虽然确实与低乡建筑并不完全相同,但是建筑组合而成的街道类型并无本质的差异,并且这种空间的分析方法很难与地方的深层文化思想产生关联。聚落风土,作为一种物质与文化交织在的整体性环境,在建筑学领域中却与相关的历史文化分离,使人无法认识到传统高乡聚落的整体性。

因此,从文学想象的视角研究高乡的聚落风土具有必要性。当地存留着大量与高乡风土相关的地方志文献,以及各种文人的诗歌题词,虽然并不能与西湖等全国闻名的江南名胜相关作品的文学价值相提并论,但仍旧呈现了丰富的高乡聚落的文学想象。文学想象是一种独特的联系物质形态与文化记忆的观念方法,牟复礼(Frederick W. Mote)等人已经研究过文学想象如何在文化层面塑造南京、苏州等中国传统城市的历史记忆的延续性。但对于小型聚落的文学想象的研究仍旧较少,以高乡和低乡为例的聚落风土差异的价值更是值得深入辨析。高乡的文学作品,大多是不知名的地方人士所作,多是附会名诗佳句,但这些朴素的诗句也体现了地方独特的文学想象,并非完全是无视地方物质特征的附庸风雅之作。在文学想象中,以平原为主的高乡被描述为具有山水对偶特征的文学意境,这与“远烟平似水,高树暗如山”的对偶比喻的文学传统有着密不可分的关联。对高乡的文学想象的研究,既可以从水乡聚落风土的视角证明文学想象具有超越物质形态的整体性文化的延续性,也能够展现出地方的深层文化差异。

一、高乡与低乡聚落风土的物质形态与地方习俗

高乡和低乡不同的地形和水网,造就了差异化的农业模式,这对于古代江南地区的社会生活有着至关重要的影响。在分析江南地区的农业和水网的模式时,费孝通在《江村经济》中关于开弦弓村的圩田系统的分析十分经典:

(一)高乡的农田模式

高乡的高田,是与低田相对的农田模式。相对于经常水涝的低乡,高乡则容易干旱。高乡地势较高,不易蓄水,水域面积少,形成不了圩田单元的围合河道,而是以断头河浜作为水乡聚落的基本单元。高田的模式,核心是如何稳定获取农业灌溉的水源,以及如何疏浚容易淤塞的河道。在古代,高田的一个灌溉要点是在河道涨潮或水量较多的时候修建水坝蓄水,大多需要每年在播种时筑坝,农作物收成时拆除。因水坝蓄水极为重要,经常发生抢水和船只通行的矛盾,还会立碑禁止破坏蓄水坝。

因邻近长江,高田的土壤中含沙量高,不宜种植水稻,曾被认为贫瘠之地。直到元明时期棉花旱作种植普及,才使得高乡成为江南地区重要的经济作物区。在明代,大范围推广种植的棉花,以及蚕豆等作物,再加上之后徐光启等人实验推广的番薯,使得高乡的农业经济变得多样富足。农业的发展又使得当地人口增长迅速,棉布商品流通和交易使得大量高乡的聚落得以长足发展,以高乡聚落居多的松江府为例,其大型市镇数量从明初的44个增长到清末的303个。繁荣的地方生活,使得文学创作的题材也变得更为多样,竹枝词等描绘地方习俗和生活的文学题材开始盛行。

(二)高乡聚落的形态模式

高乡与低乡的农田模式的差异,对风土聚落的形态类型也产生了影响,主要体现在在聚落与河道的整体平面形态关系、建筑与周边地貌的地形高差形态关系两方面。

1. 高乡聚落的平面形态模式

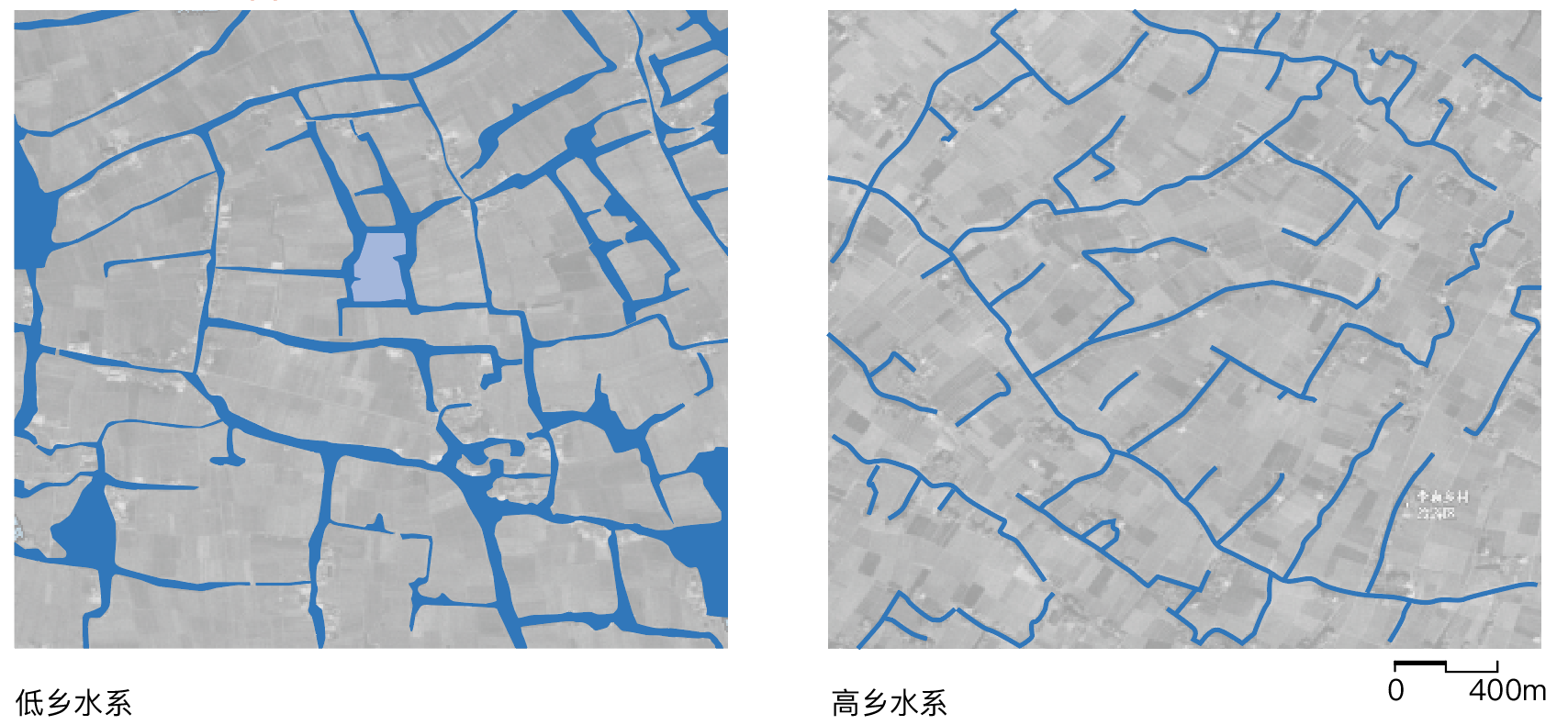

在聚落水乡风土的平面形态的层面,高乡聚落的水乡风土模式与低乡也有着明显的差异。根据40-60年代的航拍图,可以看到高乡和低乡聚落的平面形态上的最大差异是水系的密度和尺度(图1)。低乡的水系呈网格状,村落则位于地势较高的圩岸区域。河道普遍宽30-40米,且宽度不均匀,部分河道的宽度接近小湖泊,如周庄的聚落形态,直到1960年代仍旧是圩田岛状的形态,建筑分布在圩田单元的圩岸。

“圩”,每一圩周围是水。筑起与土地边缘平行的田埂,还要有与边缘相垂直的田埂……每小块田的高低必须相同,以便能得到平均的灌溉……一片田地为一个灌溉单位。

开弦弓村位于太湖南部的吴江,属于低乡地区。费孝通论述的圩田模式,是典型的低乡农田模式,也被称为低田,以种植水稻为主,兼有桑基鱼塘的模式养殖桑蚕、生产丝织品。这种低乡的农业模式和高乡地区并不相同,两者在农业模式上有本质的差异。在高乡地区,虽然人们也使用圩的概念,但只是把圩作为土地产权的单位,高乡的农田一般被称为高田,以种植棉花等干旱作物为主。

图1,低乡水系与高乡水系的平面形态和尺度

在高乡,水域密度较低,少有湖泊,河道宽度普遍窄于低乡的河道。主河道的宽度在20米左右,部分支流只有5米左右的宽度。支流小河浜大多是断头状,无法形成低乡的网格环状的河道,这使得当地的水系呈现枝干状的形态。另外,相比于低乡的河道,高乡河道的形态更加不规则,多是复杂曲折的曲线,还有一些独立的小尺度的断头河浜或水潭,当地称之为上浜河或天落潭,聚落大多位于河流交叉口或小河浜的端头。高乡曲折狭窄的河道十分容易淤塞,疏浚河道是自古以来的重要工作,如苏州河(古称吴淞江)从宋代开始就多次疏浚,部分河湾因过于曲折而截弯取直,上海一带大量湾、汇的地名大多与此类河道形态有关。

高乡和低乡的水网尺度差异,也造成了聚落的街区形态的差异。低乡的聚落,在形态上没有明确的主河道,如四周环绕着湖泊的周庄与同里镇,河道的面积据统计占镇域面积的五分之一以上,整体类似岛屿。高乡的聚落则很少形成岛屿状的街区,在形态上有沿着主河道的街区,虽然有一些支流,但其尺度和街区的规模都无法与主河街相提并论。如紧邻长江的常熟的浒浦镇,整个聚落都是围绕曲折的常浒河发展起来的,太仓的沙溪镇、上海的安亭镇等也是如此。除了大型的市镇,更小规模的村落则是以散布的形态组团分布在曲折的河道附近。独特的水网,造就了高乡的聚落形态的特征。

2. 高乡聚落的建筑与地形模式

高乡风土的模式,也体现在聚落的高差地形上。建筑单体组成的街道与河道之间的高差关系是较为典型的。在高乡,街区路面与水面的高差一般在2米左右;在低乡,街区路面与河面的高差一般在0.5米左右。例如直接对比高乡的太仓沙溪镇和低乡的常熟唐市镇,聚落的沿河立面体现了高乡建筑与河道较大的高差。这种差异是高乡和低乡的聚落中普遍存在的现象。高乡的类似吊脚楼的河埠头,不仅在日常生活中使用,还会在赛龙舟等节庆时作为观赏活动的公共河埠头。

起伏的地形高差,不仅存在于建筑与河道的关系中,也存在于聚落的周边地形中。虽然高乡是沙土平原,但实际的平原地形并非单一的平地,而是具有略微高差起伏的地形。这类高乡特有的土丘,主要是由于当地的河道疏浚开挖出的淤泥堆叠而成的。处理淤塞河道的淤泥时,最便捷的方式是直接堆叠在疏浚的河岸边上,这会形成微微高于附近陆地的土堆,当地人把堆叠高度较低、形似乌龟背的农田区域称为龟背田,把高度较高的土丘称为墩、冈或山。这类土丘是高田的农业模式下产生的一种人工高地。如徐市镇记录:“(高墩)在市中李墓、贵泾交通处,系浚河堆土成阜,高数仞”。部分高乡聚落就直接以墩为名,如位于冈身附近的外冈镇、松江的车墩镇,以及本名为“千墩”的昆山千灯镇。除了河流疏浚,这类土丘还有一些不同的形成原因:1、最早可追溯到史前时期墓葬和祭台遗址的历史古迹,如高乡及周边地区的绰墩、仙蠡墩、寺墩、乌墩、圩墩、蔡墩、赵陵山、福泉山、草鞋山、少卿山、姬山等土丘遗址。2、用于军事防御的工程遗迹,如车墩镇的车墩、常熟的倭墩、昆山的大直烟墩、张浦烟墩都是此类土丘。3、各个时代的园林遗迹,如元末文人陶宗仪在松江的南村草堂的鹤台、南朝文人顾野王的园宅读书堆、明代文人陆深在陆家嘴的后乐园中的土丘造景等,这些园林废弃后,人工的土丘成为聚落风土的一部分。

另外,高乡土丘也与当地的习俗与信仰有关。土丘所在地多是河道的交汇处,水路交通便利,多建有寺庙。如寺墩遗址上曾建有南城寺,赵陵山上从唐代开始就建有寺庙兴福寺。这些土丘与周边的寺庙名胜,产生了一些独特的地方习俗。如常熟赵市镇的罗木墩旁建有罗木墩庙,在观音诞辰时,香客从罗木墩顶滚下祈福,意喻解脱阎王地狱之苦,这种身体的仪式呈现了高乡习俗的独特场景。

二、高乡的文学想象

对于高乡的文学想象,在不同的时代有着不同的特征。在明清高乡市镇大量出现以前,高乡的文学想象以荒凉之地的隐居漂泊为主,如唐宋常见的范蠡、渔舟的意境:“无人踪范蠡,烟水暮沉沉”、“夕鸟独远来,渔舟犹在后”。即使是与具体的地方名胜相关的诗歌,也仍旧以普遍性的意境为主,如皮日休描写龙华寺的诗句:“尚嫌残月清光少,不见波心塔影横。”甚至如今时常被引用的关于高乡河道吴淞江的名句“焉得并州快剪刀,剪得吴淞半江水”,其实并非杜甫在上海一带所作,而是他在成都时为画家王宰的山水画作题写的。这些诗歌中的高乡风土,恰恰是被定型的,与固有的文学传统联系在一起。明代高启的吴淞江诗句“不识野人村,舟中望高树。遭时叹有棘,拯物惭无具。不向此乡居,飘零复何处”,仍旧延续了早期高乡的文学传统,吴淞江边的聚落是匿名的“野人村”,更重要的是诗人所表达的愁思。

明清时代开始大量出现以具体的高乡风土为描写对象的诗歌。当地竹枝词“新浏河接老浏河,一片平沙水不波。谁信江南似江北,小车轧轧路旁多”,以江北来比喻高乡多陆地少河流的特征,明确表达出高乡聚落风土的特点。曲折的河道、旱地为主的土丘地逐渐成为地方志和诗歌中时常出现的主题。高乡的聚落风土,是一种典型的整体性环境模式,文学想象在其中扮演了重要的角色,与当地的仪式、习俗生活等方面交织在一起。随着明清时期高乡聚落的商贸繁荣,关于地方的文学想象出现了与过往文学作品不太一样的特征。

(一)高乡的八景诗与文学想象

明清时期的地方文人创作了大量以高乡聚落为题的八景诗。盛行于明清时期的八景诗,是典型的具有风土整体性的文学想象,最有代表性的八景诗是宋代开始盛行于全国的潇湘八景。这种文学想象是一种整体性的知觉感知模式,以名胜串联起地方的各种风土要素。八景的范围选择是相对的,既可以是名城的名胜,也可以是地方的市镇聚落。在明清时期出现了大量以江南聚落为主题的八景诗。

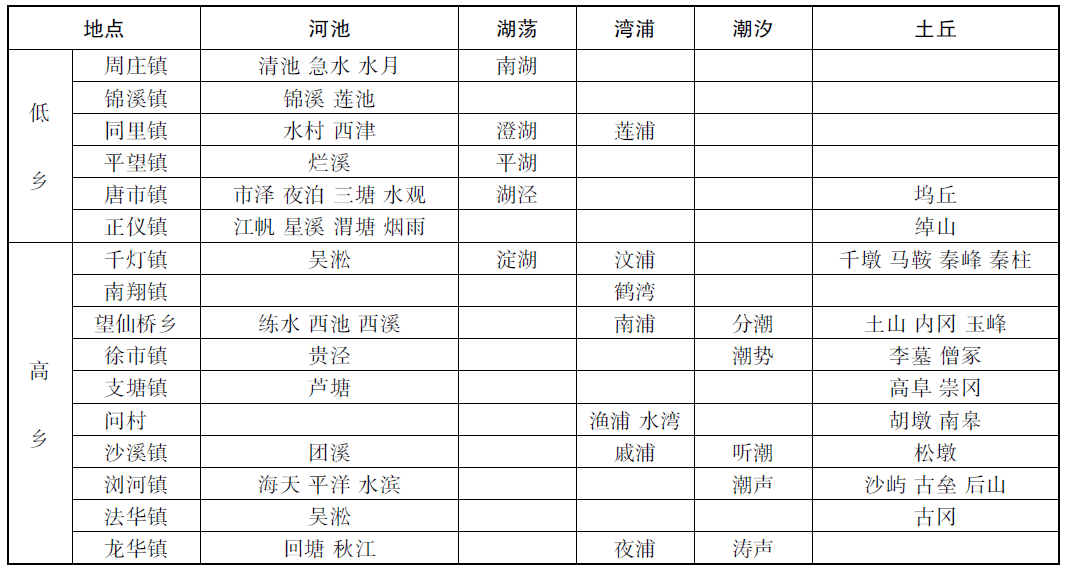

对于八景诗工整的七律文体,并非只有赞美之声,如章学诚就曾批评八景只是以名胜装点地方历史,是修志的“八忌”之一,应“忌偏尚文辞,忌妆点名胜”。虽然部分八景诗的题名确实有程式化的问题,但正是这种有着明确文体结构的名胜题写方式,能够以综合的感知模式呈现出不同地区的独特风土,高乡与低乡八景诗的差异就是典型的例子。低乡的周庄八景、同里八景、黎里八景、盛湖八景、唐市八景,与高乡的南翔八景、望仙桥十二景、南沙八景、文村八景、沙溪八景、千墩八景、真义十景、漎溪八咏都是当时典型的八景诗。以高乡沙溪镇和低乡周庄镇的八景诗为例,可以直接理解高乡和低乡八景的差异。周庄的八景为“全福晓钟,指归春望,钵亭夕照,蚬江渔唱,南湖秋月,庄田落雁,急水扬帆,东庄积雪”,其中水的风景占据了多数,且多是低乡开阔的河景或湖景。沙溪的八景为“戚浦听潮、天泉望月、团溪渔乐、北院荷香、松墩鹤唳、虹桥夕照、竹林环翠、长寿钟声”,虽然与周庄镇一样有夜月、钟声、夕照的文学题材,但更多是与江边听潮、河湾边的松墩土丘等场景组合在一起的,是高乡特有的聚落风土。从八景的题名和诗句中把高乡和低乡不同的风土类型提取整理为表格(表1),高乡和低乡的相似之处是都有大量以水为主题的类型——即江南地区聚落的典型特征,而不同之处更为明显,浦湾、潮汐、土丘是高乡普遍的特征,出现的频率远高于低乡,低乡八景诗中则多是大面积水域的湖荡。

表1,高乡与低乡聚落八景诗歌的特点

(二)潮汐与十八湾

高乡聚落的曲折河湾与潮汐是八景诗中经常出现的题材。由于高乡地区邻近长江入海口,江潮是当地风土的一个特点,地方人士对于江潮的记录十分多。为了蓄水与防止暴雨水患,潮汐也是高乡农业生产的一个重要议题,日常船行也需要考虑潮汐的特点,如竹枝词中对船行与江潮涨落时间的描述:“乌溪出闸催双橹,急趁回潮下黄浦。午前期至上洋城,生怕潮来近亭午。”另外,潮汐又在当地具有文学想象的审美特点,如潮水登堂,族子登科的富贵之意和八景诗中的听潮意境。观潮成为当地节庆习俗的一部分。在高乡八景中,常熟徐市镇的“聚奎潮势”、太仓沙溪镇的“戚浦听潮”、浏河镇的“新闸潮声”、龙华镇的“夜浦涛声”,都是典型的以沿江河道潮汐命名的名胜。

在清代上海以潮汐为名的龙华镇的名胜诗歌中,“夜浦涛声”和“秋江塔影”都与河道的潮汐有关,前者与感知潮汐的听觉有关,后者则与视觉有关。塔影指的是修建于三国时期的古迹龙华塔,典故出自唐代皮日休的诗句“不见波心塔影横”。龙华塔也是当地谚语“龙华十八湾、湾湾见龙华”主要指代的名胜,谚语中的十八湾是对高乡地区曲折河道的别称。高乡曲折狭窄的河道形态,使得船行回环往复,与古塔的直线距离被拉长成几倍。当地的竹枝词中有“湾湾见龙华”和“湾湾对龙华”两种用词,“见”是视觉层面的感知,“对”则更多是一种整体性的知觉,表明了十八湾所“对”的不仅是物质层面的龙华寺和龙华塔,也是龙华地区的高乡地貌和生活习俗,更是一直延续下来的文学意境的想象。

在龙华地区,龙华寺的庙会远近闻名,庙会正在桃花盛开的时节,花香四溢,伴随着节庆的喧闹声、龙华寺的钟声,人们可以登塔远眺高乡的辽阔风景,并观赏当地的潮汐。观潮与当地的庙会、登塔远眺共同组成了龙华名胜的整体,成为地方文学想象的一部分,甚至一直延续到近代。在民国时期的地方志中,龙华十八湾被描述为:“凡十八湾,绕寺拱塔,曲折有情,比之武夷九曲。逶迤东北而入黄浦。”其中“曲折有情”的“情”,点明了十八湾的曲折与人的情感密不可分,这种感情又与《枫桥夜泊》的经典文学想象关联在一起。

对于十八湾的文学想象,不仅出现在龙华,还出现在高乡的其他地区,如太仓高乡聚落的十八湾古塘湾,竹枝词中也有相关记录:“送君相别又相见,十八湾中第几湾”,“金波浩荡古塘明,十八湾头放棹行”。古塘湾又称望娘十八湾,“望娘”十分生动地点出了十八湾的曲折与日常生活中离别送行之情的关联。十八湾作为地方名胜的组成部分,一方面是视觉的,同时又混合了四季变迁和观潮、庙会仪式等习俗事件的听觉、嗅觉等感知的方式,并与古人创作的经典文学意境联系在一起,形成独特的高乡风土的知觉模式,共同建立起地方的文化记忆。

(三)登高望远的文学想象

对土丘名胜的题写,也是高乡八景中经常出现的。其中最常见的主题是登高望远。登高望远代表了一种独特的文学想象感知,本身是中国古代十分悠久的文学想象主题的延续。

登高望远不仅是视觉的感知,也是传统山水文化的一部分。江南的水,与秀丽的山是不可分离的,低乡虽然比高乡的地势更低,但因都有或大或小的山丘可以成为文人题咏的对象,使得低乡的诗歌中常常出现当地山丘的意境,如苏州洞庭湖畔的众多山丘、昆山古城边的玉峰山、常熟古城的虞山、松江的九峰等。但是,在高乡由于没有那些经典诗歌中的名山大川可供登高,低矮的人工堆叠的土丘就成为了当地文人登高远眺的替代场地。土丘的要素频繁出现在各个高乡聚落的八景诗中,如望仙桥乡的“土山观获”、徐市镇的“李墓荒榛”、支塘镇的“高阜樵牧”、沙溪镇的“松墩鹤唳”、浏河镇的“后山积雪”、千灯镇的“秦峰夕照”、正仪镇的“绰山夕照”、法华镇的“古冈风荻”等八景题名。

不到10米高的土丘,成为了高乡文学想象的重要场地。地方志作者顾崇善在描述常熟徐市河道疏浚堆叠而成的土丘“高墩”时,认为登上高墩远眺周边风景具有胜境之美:“登其上,远则云山在望,近则楼阁鳞排,颇为胜境”。在高于大部分聚落一二层建筑屋顶的高度的观望,具有超脱于原有物质环境的优势。远景的云山未必是真实的,更多是激发出独特的文学想象之诗意。张昉在《东冈晚眺》中,描绘了登上土丘远眺聚落周边的场景:“林棲散幽独,选步出冈前。晚色秋江外,闻声古寺边。轻云时带雨,孤桨忽冲烟。欲借双飞翼,冷然托短篇”。这种文学想象,甚至出现在当地的小村落,如文村八景中的“胡墩秋月”:“何须玩月必登楼,四野清光纵目收。岂借管弦邀素女,漫嗤培𪣻比丹丘。”土丘与聚落的古寺等名胜,在烟雾缭绕的水乡气候中,并不是明确的视觉中心,古寺钟声、雨声把人带入一种听觉的想象之中,形成一种独特的高乡文学想象世界,与古代诗歌中的秋色、雾气等经典的文学意境联系在一起。文村八景中的“何须玩月必登楼”直接点明了古代的登高望远并不一定需要借助于阁楼等物质实体。借由土丘上秋月的文学想象,微小的土丘也可以被比喻为“丹丘”般的仙境,超越了本身的物质实体,成为了古代中国文化共有的文学想象世界的一部分。

三、高乡聚落风土的怀古之情与想象

对于高乡风土的文学想象,与传统文化中的怀古之情有关,以文学的形式来表达见古迹思古人的感情是古代文人表达思想的重要方式。除了八景诗,当地还出现了大量以寻访古迹为主题的诗歌。诗歌中描绘的古迹包括聚落中的寺庙、古塔、土丘、园林等历史遗迹。

在五代时期已经驻军成市的常熟梅李镇就有大量怀古诗。梅李镇中有多处名胜,包括古塔、古寺、土丘等古迹。对建于宋代的古塔聚沙塔古迹的探访是最多的,诗人多感慨时过境迁的历史感:“西域恒河沙,历劫总不坏。东土弃麻田,转眼变沧海。”钱谦益在晚年《病榻消寒杂咏》中的诗句“聚沙塔涌幡幢影,坠泪碑磨赑屃棱”,也是借用聚沙塔的佛教之意感怀世事多变。其他土丘遗迹或名人墓地也都是怀古探访的对象,如冈身、堠墩、胭脂墩、剑甲冢、建文石佛墩、黄香墓、阎将军墓、胖沙墩的唐尉迟恭墓等。黄香墓是汉代尚书黄香的衣冠冢,多有地方文人寻访,如《秋日游黄香墓》等诗:“孝行碑人口,何妨疑冢夸。翚飞新丙舍,马鬣旧江沙”,而《寻黄香墓不遇》化用了《寻隐者不遇》的典故,寻而不得也成为了怀古诗的主题。怀古的文学创作和与之相伴的聚落古迹探访,成为了高乡聚落日常生活的一部分。

怀古,首先需要有古迹可以瞻仰。严格来看,高乡的古迹在物质层面未必是真正的古迹,也可能是当地人在访古热潮中伪造命名的,是以讹传讹、增加地方文化认同感的一种方式。如嘉定的虞姬墩,因虞姬墩附近有虞姬庙,相传为纪念楚霸王项羽的虞姬而建,而虞姬墩又称渔姬敦、野鸡墩。根据近代的照片应为野鸡墩,无法判断哪一个名称在先。怀古是一种主动的文化意识,即使当地真正的古迹并不多也需要主动发现古迹。一个例证是清代《安亭志》的作者陈树德对家乡安亭镇的记载。陈树德认为安亭地处偏僻之地:“吾安亭偏方下里,名胜寥寥”,镇中并没有举世闻名的名胜,但作者仍旧记录了数个古迹,有菩提教寺、双墩庙、仙王庙等寺庙,有消夏湾等水景,有众安桥、侍郎桥、万福桥等古桥,有黄墩、小娘墩、张六泉墓、升仙墩等土丘古迹。这种讹传和主动搜集当地古迹的做法,可谓是对于地方的依恋和自豪的虚构想象,受到了中国文化特有的不以物质实体作为历史文化价值的思想影响,更注重的是其中的文化情感和历史记忆的想象。

以地方聚落为对象的八景诗的作者,大多并非著名的文人,而是长期定居于地方的文人乡绅,甚至有些作者无从考证,只有作品收录于相关的地方志中。部分聚落的八景有多个版本,如望仙桥、支塘、同里等聚落就有多个不同版本的八景,地方志的编纂者解释了为何要有多个八景的题名:“《县志》仅有吴定八景及续定八景。今增入叶定水竹墅十景,皆点缀一乡风土胜概,故亦从《县志》‘形胜’例,一概存之”。总体而言,这些文学创作在艺术价值层面未必精妙。例如安亭镇名胜的各种诗文,若只是论诗品,多有模仿名家之作的痕迹。如地方文人以安亭镇升仙墩为题的诗歌:“仙翁不可见,惟有一空亭。地泠春留雪,林深画见星”,“偶过荒墩畔,苍然暮色来。仙人今不见,诗客独徘徊”,这些诗歌有明显的模仿崔颢的登高怀古诗的诗句“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”的痕迹。当壮丽的高台和楼阁替换成高乡日常的曲折河湾和低矮土丘时,反而呈现了高乡聚落的风土特点。虽然高乡与经典诗歌中的物质实体虽然完全不同了,但是内在的文学想象是相通的,登高怀古诗常见的仙人、徘徊暮色代表的愁思意境是相似的。正是有了文学想象的延续性,使得平淡无奇的高乡风土的地貌变得不再普通,成为了想象中的高乡风土的代表性地方古迹。而受过古典文学教育的地方人士,即使并非文人精英,但他们对当地风土的反复题诗作赋,仍旧会使得当地人对于地方文化具有更强的认同与情感依恋。就如宇文所安(Stephen Owen)对城市的历史记忆的论述:“是一种历史的过去和文学的过去于其中无法分开地交织在一起的历史”,高乡风土的文学想象,也是与过往的经典文学无法分开的,正是对前人的文学意境的联想,赋予高乡一种中国传统中共有的文化诗意。

在当今视觉刺激为主导的消费文化中,高乡的十八湾、土丘可能是十分容易被忽视的地貌,但正是这种十分微妙的地貌,塑造了高乡风土本身的特点。高乡特有的以土丘为主的登高望远的知觉模式并非是以视觉为主导的感知。登高怀古,是混合了远眺的视觉,听潮、渔歌的听觉,以及土丘附近特定的节庆仪式等各种感知方式,并与文学想象关联,超越了物质实体,成为高乡特殊的知觉模式。既具有地方文化的具体性和特殊性,还共享了普遍性的文化传统下的文学意境。高乡风土的文学想象,是兼具地方特殊性与文化普遍性的文化记忆。

结 语

高乡本身是太湖流域东部地区的一种特殊的自然地理区域,但这并非纯粹的自然地理,而是经过历代先民改造形成的水乡聚落风土。在漫长的历史中,高乡从海滨荒野转变为了繁荣的水乡,孕育出独特的地方文化。

与现代环境观的主客分离的二元论不同,传统聚落的整体性风土观,常常具有包含了仪式、习俗文化等错综复杂的“多声部”的象征意义。高乡聚落的水乡风土,也具有特殊的物质环境与文学想象互相影响的“多声部”的象征意义。曲折狭窄的河道形态和起伏的微地形,是高乡不同于低乡的主要差异。而这种微弱的差异被地方人士敏锐地感知到,并想象为重要的地方名胜古迹,依附着人们对地方的依恋之情,化解了对于江南水乡的固有概念。在现代的大规模城乡建设中,高乡的物质实体在视觉层面显得微不足道,大多已经被破坏消失。但是,以高乡风土为代表的文学想象的知觉模式,反而可以超越具体的物质环境的变迁。保持对水乡风土的文学想象的感知敏锐性,可以反思当下以视觉形象为主导的城乡建设。文学想象蕴含的整体性的知觉模式,值得用于反思主客分离的二元环境论,对于逐渐转为存量更新的城乡建设模式也具有借鉴价值。

(原文刊载于《史林》2024年第6期,完整内容及文献注释请见纸刊。)