设计学报·学理 | 建筑学报 | 吴洪德 | “局部”之问:建筑史论中系统性认知的另一面

原文刊载于《建筑学报》2025年06期

“局部”之问:建筑史论中系统性认知的另一面

吴洪德

上海交通大学设计学院

在传统的建筑史论中,整体性和系统性往往被认作建筑学的本体论和科学性的基础,也是设计创作的核心目标之一。在流水线工厂及大规模动力机器出现之前,建筑一直是最复杂的人工造物。它是包含了多种不同属类部分的总和,其艺术性固然体现在从宏观到微观的各层面的风格和形式处理,但科学性主要体现在这些部分在感知中的整合,也就是“整体性”上面。其集中体现之一,就是“总体艺术”(total art,gesamtkunstwerk)的观念。伴随着人居环境需求提升,建筑物变得日益复杂,家具陈设、结构、设备等子系统不断分化为单独的学科,新的科学性基础则经由“功能主义”逐渐走向“机器性能”的精确实现,也就是“系统性”的观念。而各种版本的“空间”(也包括空间化了的时间)则成为整体性和系统性认识的形式化载体。建筑学的诸多经典著作,如迪朗(JNL Durand)的《建筑学教程》(Précis des Leçons D'Architecture Données à L'École Polytechnique)、维特科沃(Rudolf Wittkower)的《人文主义时期的建筑法则》(Architectural Principles in the Age of Humanism)和柯布西耶的《走向新建筑》(Vers une Architecture)都体现了这种理性主义的看法。

然而系统性认知的另一面,构成它的建筑“局部”,其地位和作用往往遭到忽视。事实上,建筑学并不像自然科学那样可以形成完备的公理体系,局部的自发创新往往领先于理性的整合和系统化。在18世纪理性主义鼎盛之前,作为实践经验存在的建筑学更多呈现为具体化的、离散的知识集合,维特鲁威的《建筑十书》中记录局部做法的篇幅实则胜过对整体原理的论述,更像一本技术手册。这一传统也显著地影响着文艺复兴时期的写作,并一直延续在各种关于地方风格的著作之中。然而真正利用了局部视角的理论性作品,是从后现代主义者们开始的。如文丘里在《建筑的复杂性与矛盾性》 (Complexity and Contradiction in Architecture)中,通过论述局部空间的“双重功能”和“两者兼顾”反思了复杂局部和理想形式之间的张力;詹克斯(Charles Jenks)《即兴组合论》(Adhocism)进一步将局部的即兴组合作为一种积极和真正的创造过程,置于系统的迭代进化之前。这种局部的关系论也为发展多元的当代建筑实践,把握自下而上的日常实践扫清了障碍。

作为系统性思维的另一面,局部视角的讨论并非意在重复后现代主义者们已经基本完成的任务。事实上,系统观和局部观是动态生成过程中的互补视角,利用它们相互琢磨打开的思考空间为理解与西方错峰到来的中国城市化新阶段的实践状态提供历史经验,是本文写作的用意。因此,本文拟重新回顾建筑史论中与系统性、整体性认知相关的材料,梳理多个时代“建筑局部”的相关概念,以及它们反映出的“整体-局部”关系的演变,以此审视系统性认知发展的明线和暗线。

1 整体论的理论化:古典到早期现代

这一时期是建筑整体论从滥觞到逐渐理论化的阶段。参考福柯《词与物》(Les Mots et les Choses: Une Archéologie des Sciences Humaines)中“知识型”的概念,古典时期的系统性认知以隐喻性关联(如维特鲁威的宇宙比例)构建局部关系,而理性主义通过二元编码(形式-功能、形式-意义等)将其重构为可分析的古典科学系统。伴随着空间本质论和形式中心论的确立,局部也完成了从隐喻性整体的散漫部分向可分析的元素的演变。

1.1 古典至文艺复兴时期:局部作为隐喻性整体的散漫部分

“整体与部分”的讨论最早源自本体论哲学。亚里士多德在《形而上学》(Meta-physica) 中提出,整体不仅仅是部分的加合,而是由部分在相互依存和相互作用中形成的。在这一过程中,局部往往表现为潜在性的部分,它们的功能必须通过与整体的结合才能真正实现。这为我们理解古典时期建筑的形式和谐与意义统一问题提供了理论基础,尤其是比例和风格的议题。

在古典至文艺复兴时期,局部主要是在几何比例和工程细节的双重意义上去展开讨论的,它代表了建筑知识的形而上学和经验的两个方面。整体的和谐被视为首要原则,体现为一种外在宇宙的隐喻。

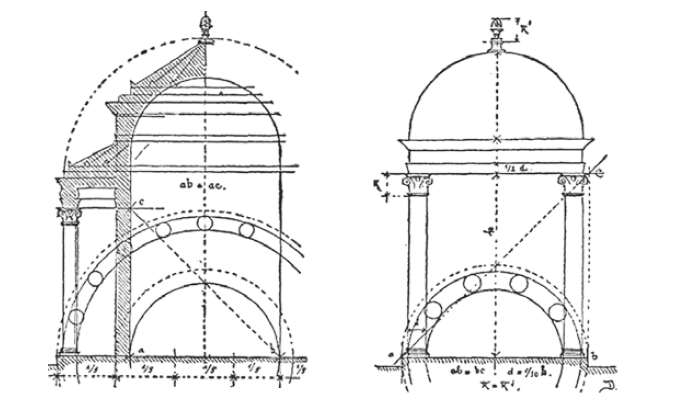

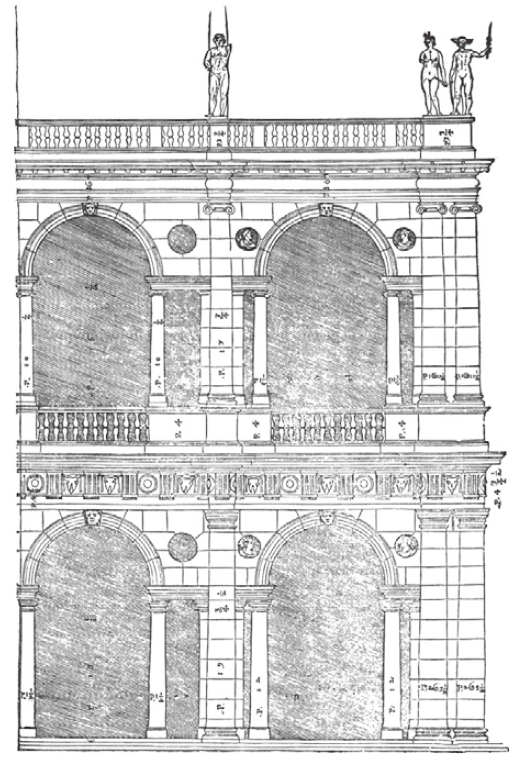

维特鲁威在《建筑十书》中明确了建筑的局部与整体的自然比例关系。他的“部分”(partis)主要是作为比例单元来运用(图1),类似于《营造法式》中的“份”。在建造中,奠基的最初一份也被称为“模度”(modulus),而数值关系构成了整体的“法式”(taxis),并出现了布置、比例、均衡、适合等评价标准。帕拉第奥在 《建筑四书》(I Quattro Libri dell'Architettura)中认为,要达到“适用”(commodità),构成建筑物全身(corpo)的各个部件(membro)之间必须妥善组织,使其各得其所(图2)。不仅使用上要有合理的组织,形式也要得体,尺度也要符合比例关系。当然,这种比例关系来自于对人体比例的模仿,不像后世埃尔科拉尼(Giuseppe Maria Ercolani)和柯布西耶的模度系统,具有一致性的数值关系。

▲ 1 维特鲁威的柱式比例控制

▲ 2 维琴察的巴西利卡立面

不难发现,“整体-局部”间的整体性是通过隐喻性来完成的,并非真正的形式化系统。建筑局部既是一个象征性整体不可分割的部分,又是独立的、实用性的部件:它们继承了特定文化形式和建造习俗,具有一种散漫的工艺惯性。帕拉第奥将这种局部构件叫做“装饰”(ornamento)。如柱式(ordine)就属于一种需要单独阐释的独立局部:多立克、爱奥尼等五大柱式具有不同的文化起源、比例尺度和装饰特色,象征了不同的个体气质。后世向“古典”上溯的风格均需重点对柱式进行应对。帕氏还特意区分了合乎比例的装饰与滥用的装饰,因为后者破坏了整体性,威胁了“简洁的自然秩序”的表达。这也说明了整体形式和独立局部之间的张力。古典整体论发端于自治性个体的精神投射,是建筑史影响最深远的认识论。

1.2 理性主义时期:局部作为可分析的元素

基于建筑作为一门科学(scientia)的理念,理性主义时期学者的工作让整体论中的含混的隐喻关系逐渐成为显性的、可分析的类形式化系统。正是理性分析从整体性中将一元形式体系(空间形式系统自身)和二元编码体系(形式和其他系统的一一对应)区分开,从而从“非独立的局部”中分离出“独立的局部”(胡塞尔语)来,局部逐渐成为可分析的构成“元素”。在各种认识中,此处列举风格分析、类型学和形式主义作为代表。

从乔治·瓦萨里(Giorgio Vasari)到沃尔夫林(Heinrich Wolfflin)等史家的风格分析主要关心形式和意义的关系,构成视觉主题(tema/Motiv)的元素(formelemente)成为关心的对象。如著名的“帕拉第奥母题”“巴洛克式断裂山花”等就成为极具识别性的局部。事实上,这光大了在“柱式”中已经开启的风格分析传统,明确了“形式-意义”的二元编码关系。因此,这些局部可以看作是几何形式系统和意义系统的结合点,变成了一种独立局部。

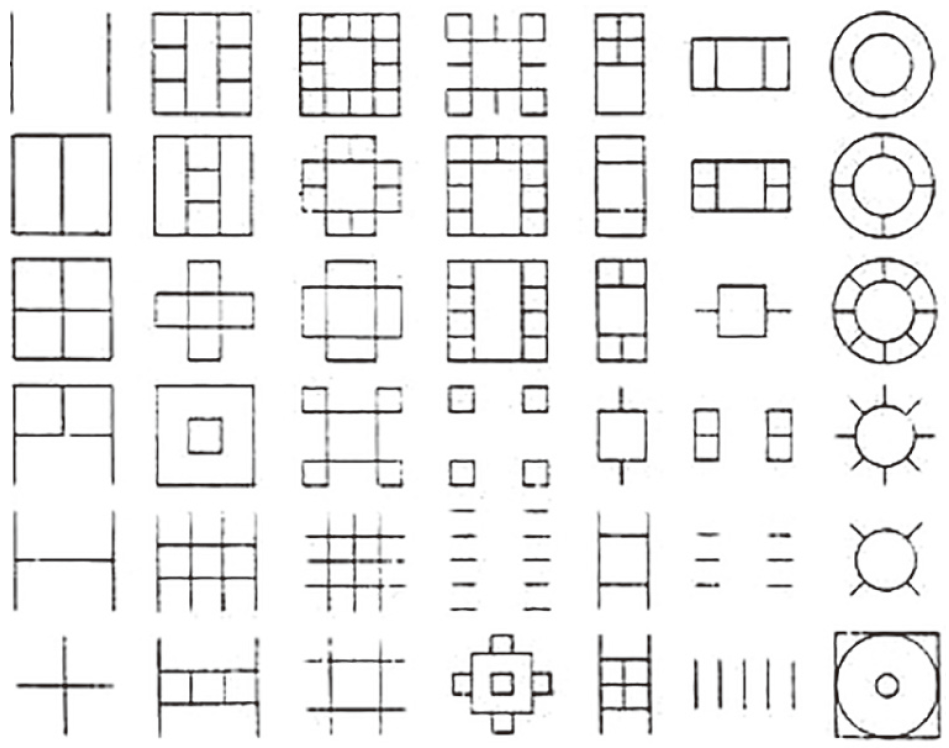

在类型学的视角下,迪朗和德昆西(Quatremère de Quincy)用基本空间的有规律组合来解释建筑类型的构成(图3),这解构了完形的神话,使得元素或部件之间的“构成”(composition)设计成为可能。类型与结构系统的发展也有同步关联,18-19世纪实现了结构从传统经验向力学计算的演变。在理性主义时期的科学进展中,结构系统是较早从空间形式系统中独立出来,变成了新的、更彻底的形式化(formalized)系统的。在类型化的思考里面,元素既可以经过尺度的调整和等级化的组合,成为整体形式系统的不可分割的部分,也可以经过“形式-结构/功能”的编码被把握为独立局部。

▲ 3 迪朗的建筑类型分类

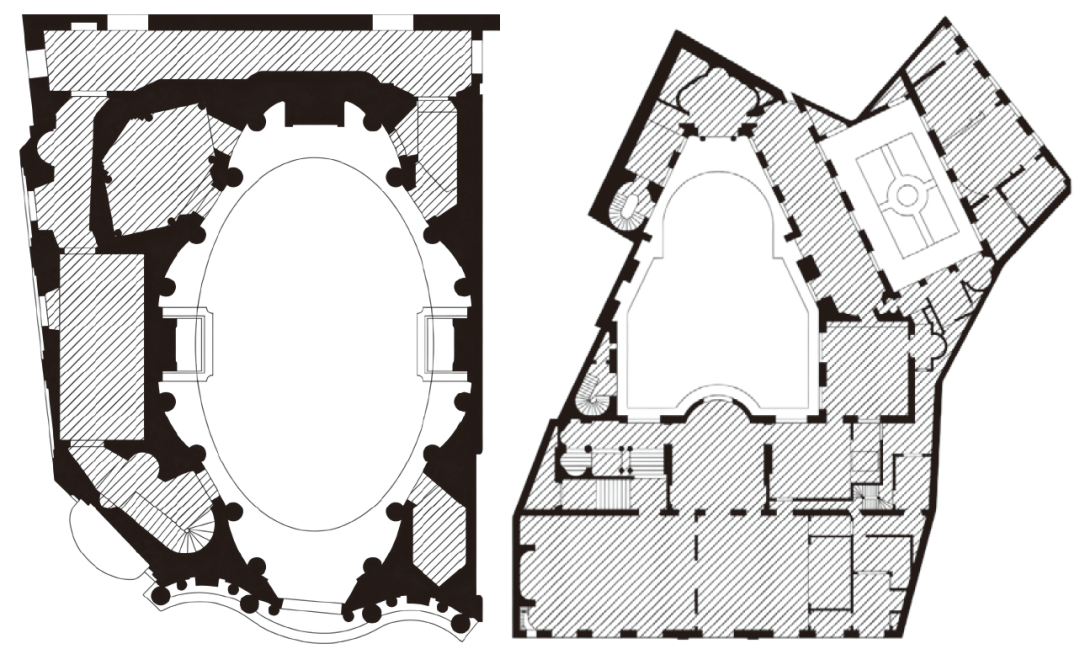

部雷(Étienne-Louis Boullée)、勒杜(Claude-Nicolas Ledoux)等新古典建筑师去除了装饰,弱化了符号隐喻性的内涵,使得建筑空间愈发抽象化,向单一形式系统演化。如果我们跟随维特科沃、柯林·罗等理论学者的分析,可以看到经由巴黎美院之手发展来的parti/poché(总体构图/剖碎)分析如何将建筑平面理解为单一形式系统与难于归类的剩余空间的拼贴关系(图4)。parti用来表达空间轴线网格,代表可通约的形式体系,而poché则刻画了建筑的表面及其被封闭的局部:涂黑的用来表示结构、涂灰的表达服务空间。“通用形式-剩余之物”的二分法是形式系统的自我“净化”,将不能为形式系统通约的独立局部排除出去。

▲ 4 圣卡洛教堂(Chiesa di San Carlo Borromeo,左) 和博韦公寓(Hôtel de Beauvais,右)的parti和poché分析

这一阶段标志着整体论进入了现代科学核心的系统论,建筑逐渐成为一个涵盖结构、设备及环境调控等多个层面的复杂系统。建筑学中的机器论与系统论实际上是同一种工具主义思维在实体和组织上的表现。以前者视角来看,局部是机器的部件;以后者来看,局部也可以被视为流程组织中的要素。

2 现代至当代:系统论的统治

2.1 局部作为机器的独立部件

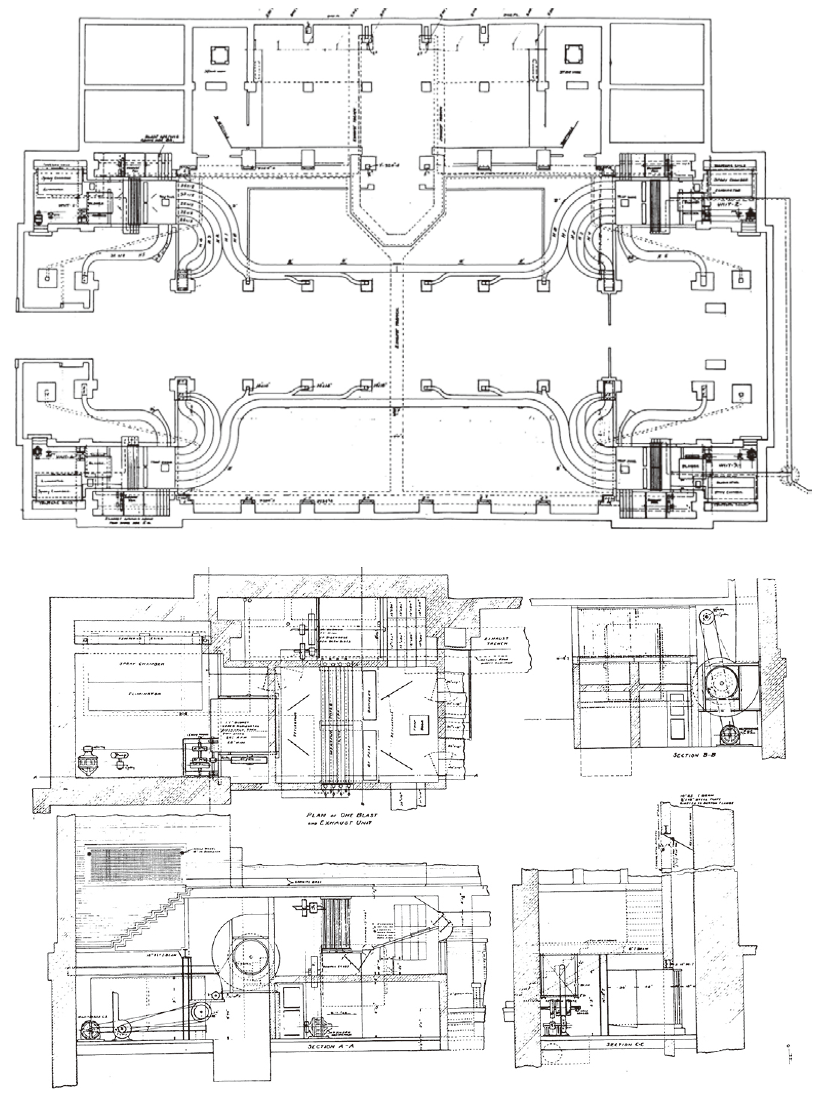

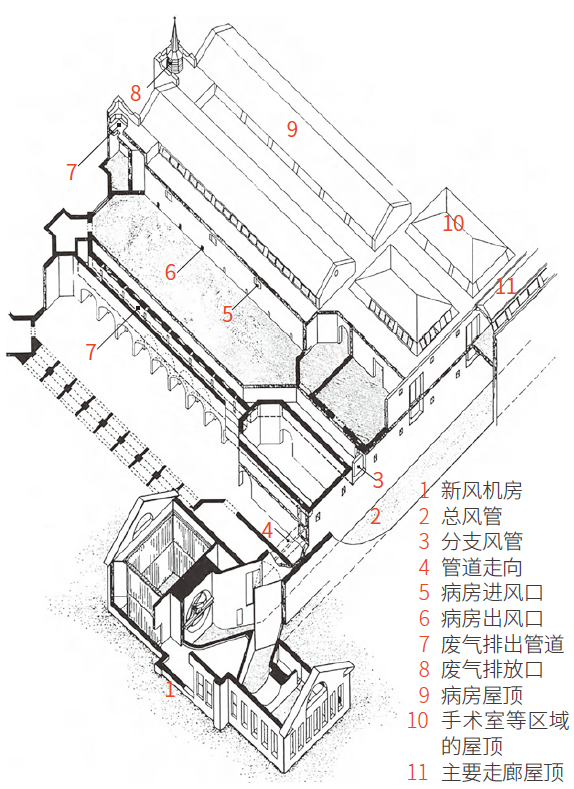

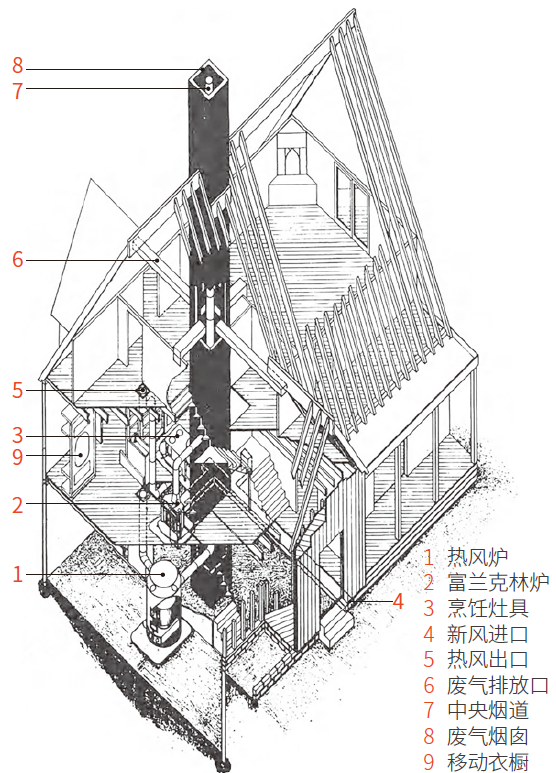

班纳姆(Reyner Banham)观察到,随着建筑中的环境调控技术发展和相应设备不断丰富,建筑日益成为“调控良好的人工环境”(well-tempered environment,图5)。19世纪末到20世纪初,人工供暖、照明、电梯等技术设备开始发展,逐渐演化成通过管网而连接的全屋系统。贝尔法斯特皇家医院(the Royal Victoria Hospital in Belfast)就是一个很好的例子,不仅大量增加了设备、设备房间、管井、隐蔽的设备空间等独立局部,而且促进了“能量”系统性认识的出现(图6)。设备系统成为空间、结构之后的第三个形式化系统。他们在布局上是空间逻辑的外推,同时又可以进行精确的量化计算。

▲ 5 拉金大厦设备设计图

▲ 6 贝尔法斯特皇家医院空调系统

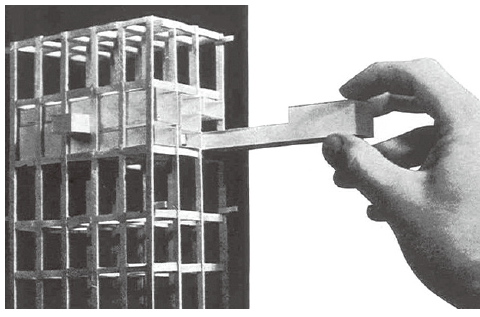

在20世纪,以功能为组织核心,现代主义建立了一种新的机器论宇宙观。它要求建筑、城市、社会等整体成为一部运行良好的自动机器,而局部则变成了具有不同功能的单元或部件。在早期现代时期的建筑平面中,走廊的出现代表了“整合系统”和“功能单元”的两分。在此基础上,泡泡图、流线图逐渐成为空间生成的基本逻辑:前者说明了功能单元的空间配置和句法关系,后者则说明了它们在时间中的运作流程。二者结合使得建筑物成为可以完成多工序生产的一座机器:大到福特汽车制造工厂,小到接入燃气和电气的厨房。柯布西耶为马赛公寓设计的带走廊的独立住宅单元和模块化的厨房,就是这一想法的体现(图7)。为此,他在《走向新建筑》中振聋发聩地提出“住宅是居住的机器”。

▲ 7 马赛公寓结构与单元体

班纳姆将设备对建筑环境实现“完全控制”(主要指使用空调系统)的20世纪早期称为第一机器时代(the first machine age)。在这一进程中,结构、设备也由提供能源或动力的独立设施发展为一种全局的形式化系统,并且有能力影响到空间组织(图8)。“形式追随功能”并不仅是一种隐喻,它恰恰体现了机器内在驱动力的向外显化。完全整合了设备、结构、空间的功能体,它的界面不再是纯粹的空间和装饰,也包括了凸显在外的设备,后者因而摆脱了不可见状态,变成了审美判断的一部分,打开了通往机械美学的门径。

▲ 8 美国女性之家的设备设计

1960年代的“新陈代谢”运动提倡的“巨构”整合了大尺度结构和大规模设备系统,进化成了基础设施的骨架。在黑川纪章的东京胶囊塔案例里,可居住空间“退化”为附着在巨构上的胶囊单元,一种可以新旧更替的独立局部或零件(图9)。这一构思仿佛是机器论与生物论、建筑与城市的一种调和产物。当然,作为局部的胶囊也是一个具体而微的独立整体。当公寓最终被拆除时,胶囊被移至它处继续使用。就像以环境泡泡(enviromental bubble,图10)为代表的迷你居住单元(closed worlds)一样,将功能局部的独立性发挥到了极致,成为了游牧的局部。与之可比较的是,库哈斯提出的建立在人工照明、电梯、空调基础之上的“大”(bigness)的建筑,不仅在空间深度、高度上达到了前所未有的程度,异质局部的混杂共生也让建筑成为复杂的综合体。

▲ 9 中银胶囊大厦建造过程

▲ 10 环境泡泡

2.2 局部作为系统中的要素

系统论实际上是机器论的一种理论对应,反映其运作机制的数据模型。由贝塔朗菲(Karl Ludwig von Bertalanffy)奠定基础的一般系统论将建筑理解为一个复杂系统(complex system)。通过一些还原论方法,构成建筑的部分通过定义、识别和测量,被分解和抽象为“系统要素”(system elements)。他们可被理解为有特定功能的组成部分,通过交互形成整体性的系统行为。按照不同的研究对象和方法,系统要素有不同的定义。

研究建筑性能时,通常采用微分方程或计算流体动力学(CFD)方法,此时要素对应的是变量(variables),如温度、速度或应力等连续变化的物理量。在研究用户行为或智能建筑时,则更依赖统计和机器学习方法,要素对应了特征参数(parameters),如能耗、人流量或环境数据等数据维度,在这方面,肯·杨(Ken Yeang)提出的系统化的生态建筑(Ecological Architecture)就是很好的例子(图11)。在这两个研究领域中,这些要素都不具备空间化的局部含义,它们只是在系统内的某个时空点上的某种可量化的特征。

▲ 11 肯·杨的生态建筑

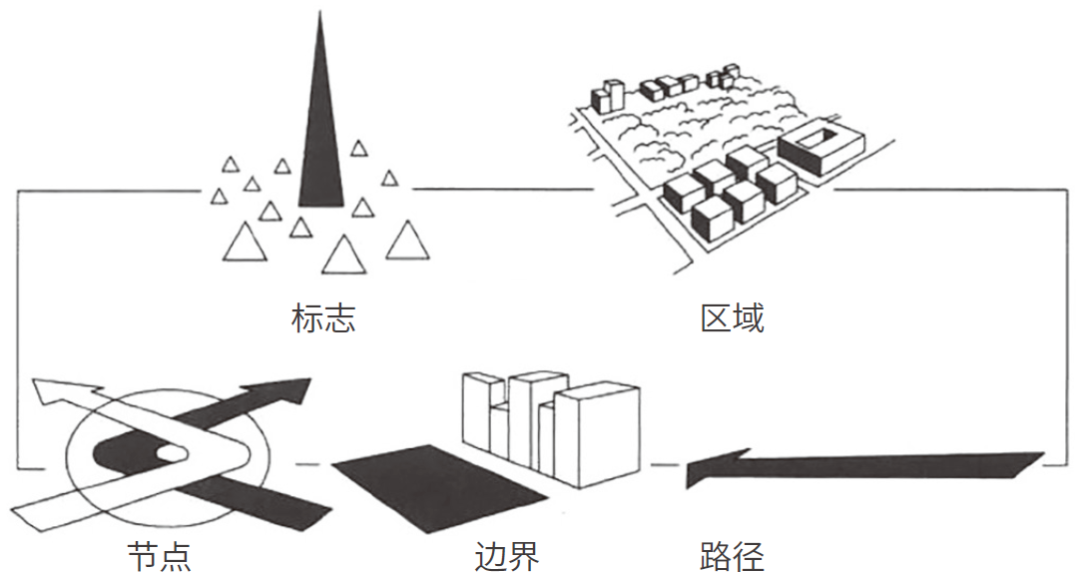

在一些与经验直接相关的话题上,要素还能体现出部分的空间内涵。例如,在研究空间结构时通常采用图论方法,要素被视为节点(knots)等图元素。凯文·林奇的“城市意象”理论即使用路径、边界、节点、标志和区域5种要素分析城市的空间结构(图12)。在关于建筑组合的研究中,要素体现为模式(patterns)或元素,如材料构件、功能单元或装饰部件,典型案例如亚历山大(Christopher Alexander)将建筑设计视为一个可分解组合的“模式语言”系统。

▲ 12 凯文·林奇城市5要素

系统论可以被视为形而上学的现代版本,它企图建立一种向现代自然科学靠拢的新科学范式,一种建立在新技术现实上的整体性。然而,被排除掉的具体经验和主观创造性从未真正在历史中消失。恰如福柯所说,系统性认知或“知识型”的演变总是伴随着突变和断裂。旧有系统性的瓦解总伴随着局部的泛滥,本文将其称为“局部起义”。这不仅体现在种种过渡时期整体性失范的情况中,而且成为后现代的激进文化纲领的一部分。

3 局部起义:过渡时期与后现代时期

3.1 泛滥的装饰:过渡时期的局部

在建筑史的多个过渡时期,“局部泛滥”现象往往表现为对装饰、结构或空间形式的极端发展,使局部细节超越整体秩序,甚至模糊建筑的原始逻辑。这种趋势通常与材料和建造技术的进步密切相关。例如,在晚期哥特(Flamboyant Gothic)中,石材的精细雕刻工艺推动了建筑表面的复杂化,米兰大教堂(Duomo di Milano)运用大理石雕刻出的繁复的飞扶壁、雕像和花饰,使立面层层叠加,几乎消解了建筑的原始构成(图13);洛可可建筑则依赖石膏、镀金和镜面等轻质装饰材料,创造出动态光影效果,带来了细腻轻盈的表面体验,模糊了比例、透视和清晰的几何轮廓,如维斯教堂(Wieskirche church)内部浮华的装饰(图14)。此外,折衷主义在19世纪钢铁和玻璃技术发展下强化了不同历史风格的混搭,巴黎歌剧院(Palais Garnier,图15)是一个例子。这些都可以看作个体或地方经验对理想化的形式系统的一种超越。

不难发现,在系统论中,要素往往被还原为完全相同的抽象符号,已经几乎不存在“独立局部”了。在不断演化的新版本中,局部逐渐被视为具有自组织能力的单元,为整体带来涌现式的创造过程。但是对于单体建筑来说,复杂系统论显得过于宏观了。

▲ 13 米兰大教堂

▲ 14 维斯教堂

▲ 15 巴黎歌剧院

“装饰泛滥”往往引发理论的争议。如上文所述帕拉迪奥对装饰的批评,瓦萨里(Giorgio Vasari)也直接将哥特式称为“野蛮风格”(maniera tedesca),洛吉耶(Marc-Antoine Laugier)也认为洛可可违背了“原始小屋”的理性本体和结构逻辑,勒杜克(Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc)和路斯(Adolf Loos)也对折衷主义提出了批评,认为过度装饰扭曲了逻辑和结构关系,近乎一种罪恶。相对来说,艺术史家则更加宽容,沃尔夫林认为洛可可的这些细节意在提供一种沉浸式体验。而贡布里希(Ernst Gombrich)则认为洛可可的细部营造了一种“轻盈、优雅和愉悦”的感官品质。

3.2 感知的碎片:20世纪先锋派

20世纪初,凡杜斯堡(Theo van Doesburg)等先锋派将纯粹的色彩、线条和形状引入建筑空间,以自由“构成”来形成一种抽象的感知场域,从而打破了传统建筑的稳定形式和空间感。他的奥贝特咖啡馆(Café L'Aubette,图16)以几何色块和自由构成消解了空间的界限,创造出一种流动、开放的环境;里茨斯基(El Lissitzky)的普朗房间(Proun Room,图17)则通过几何体的空间穿插与旋转,使空间不再具有稳定性,体现出碎片化和动态性。

▲ 16 奥贝特咖啡馆

▲ 17 普朗房间

先锋派进行的这场感知革命影响极为深刻,它事实上取消了整体性空间的中心地位,“局部-整体”“形式-意义”和“形式-功能”等建立在一元形式体系上的再现式二元编码系统也随之崩解了。

3.3 游牧论:离散的独立局部

后现代时期,人们基于大都市的生活经验,开始反思现代性带来的一元形式和机器论宇宙观,迫不及待地宣告了整体论宏伟蓝图的破产,并重新强调局部与个人经验的关联。局部的“游牧论”产生了。如后现代主义者用可识别的局部“符号”来传递历史和地域的内涵,体现出复归“形式-意义”二元论的一种尝试。文丘里的“复杂性与矛盾性”概念反对系统的一致性和可通约性,给予了局部以及局部之间的关联以更大的自主性。

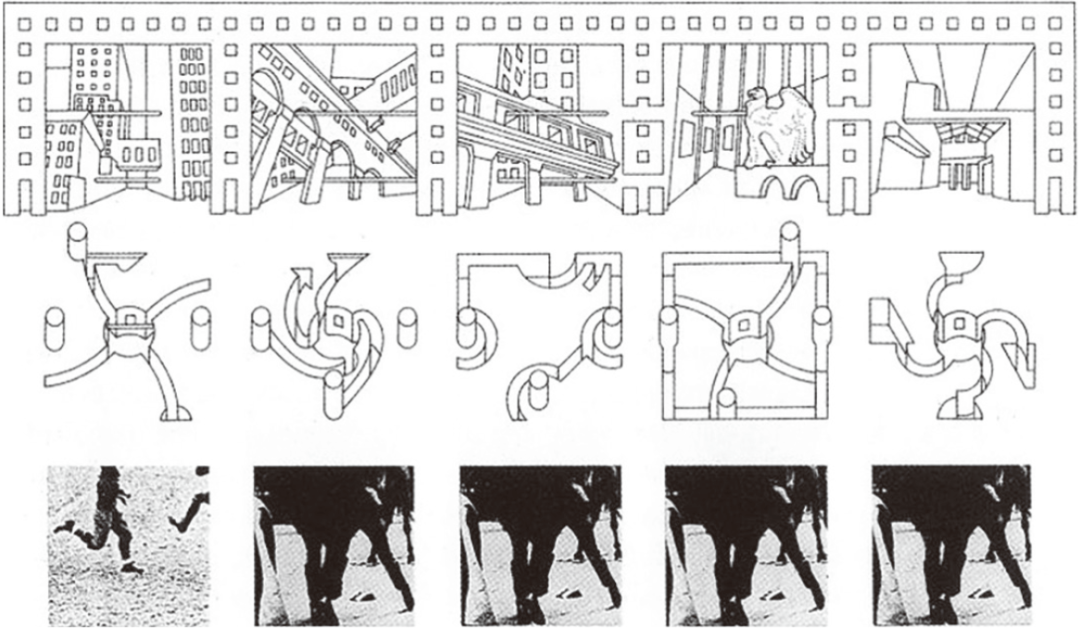

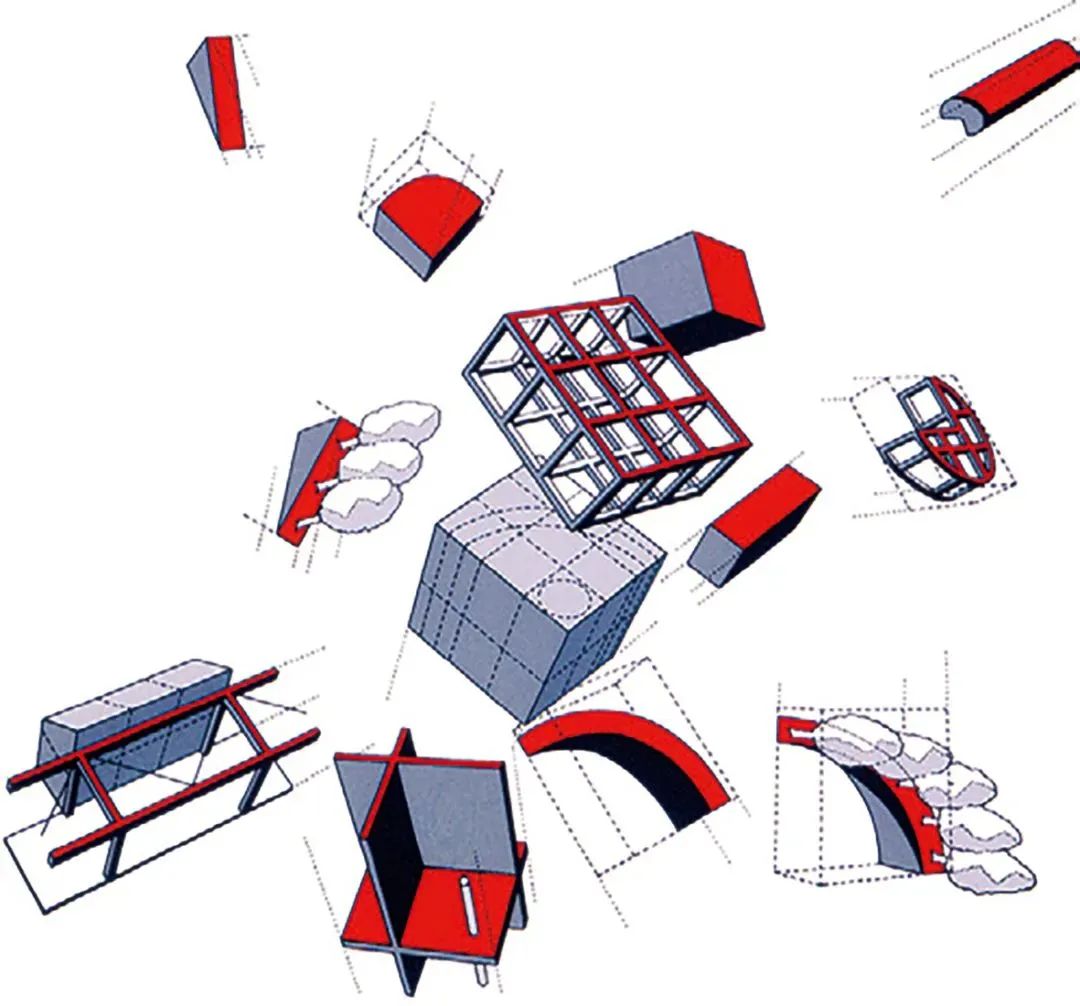

解构主义更是将局部场景的分离性、异质性、游牧性变成了理论议题。伍兹(Lebbeus Woods)的绘画中,铺天盖地的局部碎片预示了消费主义时代感官经验的爆炸式发展,并令人想起20世纪早期先锋派的艺术实践。屈米(Bernard Tschumi)也是善用局部解构整体的高手,他提出,与人的行动相关的建筑场景总是事件性的,作为自整体中分离出来的局部,又依据人的行动而碎片化地重组(图18)。在拉维莱特公园(Parc de la Villette,图19)项目中,他通过“事件”的预期将空间分割成异质性局部来丰富人与建筑之间的互动,空间的形式和使用方式都充满了流动性和不确定性。

▲ 18 曼哈顿手稿局部

▲ 19 拉维莱特公园局部单元

3.4 组合论与网络论:自发的行动者

此外,也有不少学者尝试将局部的泛滥从创造而非体验的角度去阐述。如詹克斯认为,局部的即兴组合(adhoc combination)是创新必经的最初“euroka!”(灵光一闪)阶段:将来自不同系统的功能部件直接组合,往往产生出一些恰巧堪用的“即兴装置”,并进一步演变为作品级的“独立局部”。当然,后者也经常被工业界招安、拓展为一种新的功能系统。例如,库哈斯设计的波尔多住宅(Maison Bordeaux,图20)的楼层采用了一个特殊的升降平台,与书架结合形成一个可移动“房间”,能够使坐轮椅的残疾业主自由调整位置和高度,满足垂直交通和阅读的需求。

▲ 20 波尔多住宅

类似的实践经常援引德勒兹(Giles Deleuze)的“集合”(assemblage)理论:它宣告了一种依靠局部之间的流动性连接而生成的整体、一种允许新的身份特征和功能涌现的“社会-空间-物质”的关联体。集合不再是具体的机器,而是跨越多个系统的图解式生产过程,或曰“抽象机器”。它背后暗示了一种“根茎式”(rhizome)的去中心化网络。H&deM事务所设计的凯萨福鲁姆文化中心(CaixaForum Madrid,图21)将4种异质元素即兴组合在一起,满足城市的多样需求:原有的砖砌电力站及其氧化钢板加建部分提供了公共活动空间,并以冲突的形式体现城市记忆和新空间的叠加关系;首层打穿的架空广场,创造了新的通达性和公共性;垂直绿化遮挡了旧墙面,并提供了狭小地块上缺乏的绿植。这些元素之间并不寻求一致性,而是体现了解决问题的直接性和多样组合使用的适应性。再比如,OMA的台北表演艺术中心也具有异质元素“集合体”的特征(图22)。

▲ 21 凯萨福鲁姆文化中心

▲ 22 台北表演艺术中心

4 讨论:局部之问

经过以上的历史梳理,本文得到如下观察:

1) 在历史进程中,建筑“局部”概念呈现出多种不同的内涵:从古典至文艺复兴时期“隐喻性整体的散漫部分”,到理性主义时期“可分析的元素”、现代时期“机器的独立部件”和“系统中的要素”,再到后现代时期“游牧的独立局部”“自发的行动者”,不断发展变化。这些内涵也反映了不同时期的“系统性”的特质,以及它的时代背景:自治性个体、知识社群、生产型社会、现代国家、消费主义大都市、信息化全球村……

2) 局部和整体关系的讨论中,“独立局部”往往充当着创新起点的作用。这些局部通常源自建筑物的多功能部分,因此不能被简单通约为形式。在功能的分化过程中,不断地孕育出新的子系统,如结构、设备、智能化等,与空间系统形成一个更复杂的新整体。

3) 系统论者倾向于更新、扩展“系统”的内涵来维持整体论的地位。这一做法往往加强了“空间本质论”和“形式中心论”的地位。常见做法是将新生的异质系统进行空间化描述,将其收编为原有空间系统的一次新的演绎,以维持后者的一元形式化特征。对于那些无法通约的部分,则尝试将其纳入“形式-意义”“形式-功能”等二元编码系统中,形成可分析的半独立局部。然而,仍存在既无法通约,又无法编码的“冗余”部分,只好涂黑、遮住,暂时搁置不论。这些剩余部分往往又会继续成为新的独立局部和新的子系统的孕育之所。

4) 在真实世界中,持续存在着系统和局部之间的张力。整体的系统愈复杂,空间技术化的程度愈深,局部的独立性、异质性、跨系统的特征也就愈加突出。不断创造的独立局部持续挑战着“空间”和“形式”的地位。这也是20世纪先锋派和后现代主义者们的工作基础所在。

那么,随着高技术信息化时代或曰“超现代”时期的到来又会给“整体-局部”的动态关系带来什么新的命题呢?

与后现代主义者宣称的“现代主义终结”不同,吉尔·利波维茨基(Gilles Lipovetsky)、马克·奥吉(Marc Augé)、保罗·维希留(Paul Virilio)等学者认为,现代性在1990年代之后进入了更高级的“超现代”阶段。在这一新的阶段,高度发达的信息网络成为新的组织者和调动者。新自由主义的工作模式将流程分散在世界各地和不同的时区,每个具体地点往往只能成为这一流程的局部——并在多线程操作中成为多个整体的碎片、多个系统网络的重叠节点,也就是奥吉所说的“非场所”(non-place,或译为“非地点”)。一言以蔽之,整体性向信息层面转移,碎片化的局部向社会层面展开。原本需要依附实体建筑的效用,如今可以通过网络空间的数字场景实现:共享场所体验、参与社会交互、完成从生产到消费的过程。如今地点不再被把握成秩序化的空间,而是成为异质碎片云集的不定形场域。

如果说系统性正在逐渐转移到新的载体中去,那么实体空间的组织作用就会遭到挑战,“赛博朋克”叙事中预言的场所的衰落也许并非不可想象。这就使得日常的局部空间陷入要在“非场所”的条件下营造“场所性”的难题。如何思考这一悖论,或将成为建筑学科在不远的将来需要面对的议题。

在社会学领域,布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)则将个体视作与观念、技术、生物、组织、思想平等的行动者(actor/agency),它们共同构成了行动者网络理论(Actor-Network Theory,ANT)。这种去中心化的、异质性的网络体现了技术的社会性建构过程。社会住宅、美丽乡村、社区营造等参与式设计实践都受到这一思想的启发,推动了建筑学从单一主体(建筑师中心)向多方协作(去中心化、异质性)的方向发展。

(正文完。原文刊载于《建筑学报》2025年6期,总第677期,更多详细内容请见纸刊。)