设计学报·学理 | 建筑学报 | 庄慎 | “局部建筑”:一种新的建筑

原文刊载于《建筑学报》2025年06期

“局部建筑”:一种新的建筑

庄慎

上海交通大学设计学院

上海阿科米星建筑设计事务所

历史告诉我们,每一次建筑学新事物出现的时刻,关于未来建筑的新概念就已经萌芽,已然存在。尽管因其特质对未来具有普适性,新事物通常存在于看似普通的日常现象中,不易被察觉。

那么,透过当今发生在建筑学领域的各类常识性现象,我们是否能找到一些令人期待的、具有普适特质的新事物、新视野、新概念?在业已走过高速城市化阶段的中国建筑设计环境中,我们是否还有机会总结过去、洞察现在,找出一些有助于提示未来的建筑学认知与实践的新方向?

“局部建筑”(Architecture ex parte),正是笔者从当今的建筑现象研究中发现的一个新事物,也可以被认为是一个建筑学的新视角。何谓 “局部建筑”?当下与未来,在特定情况下,实体建筑不再以传统可视可感的“一个建筑(物)”为唯一整体,其物质空间实体的某一部分,因故同时处于不同的空间组织系统之中,于是获得了相对独立的、自治的属性,还能进一步影响和改变自身所处的空间系统。这个建筑局部,就构成了一种“局部建筑”。

这一认知是基于大量实践体会与设计研究,结合对现当代建筑变革的历史规律的理解而做出的一种判断。现代社会历次重大的建筑学革命或变革,如果从建筑领域内部寻找原因,会发现不是来自建筑材料的革命,就是来自建筑技术的革命;如果从建筑领域之外寻找原因,则可能源于政治经济、社会文化形态的剧变,或是基础环境的巨变。

近年来,建筑设计的实践与研究,多致力于两个方向,或从建筑内部寻求建筑学革新之道,或在政治文化变迁之中探索新模式,却不知不觉忽略了当代建筑基础环境的重大变化,以及这种巨变也正在改变建筑本身。而这个看似离建筑最远的基础环境,正是我们认知的盲点:基础环境的革命同样会引发建筑的革命!并且这一切正在发生,已经发生,就发生在建筑新的基础设施逐渐形成与成熟之际。

这一新的建筑基础环境,笔者将之命名为“信息-物流空间基础设施”(Information- Logistics Spatial Infrastructure,ILSI)。在中国,在时空高度压缩的产业与城市发展中,伴随着互联网商业的巨量增长与迅猛成熟,伴随着快速城市化造成的建筑体量急剧积累与迅速更新迭代,这一“信息-物流空间基础设施”,比任何一个国家中的同类设施的状态都更系统、更成熟、更典型,对社会整体系统和日常生活的渗透和左右都更为深入。作为一种新的基础系统,它使“局部建筑”这一建筑学的新事物成为可能。

这是一次对于当下建筑已悄然发生的变革的类比发现,也是一种对于“一个建筑(物)”这一历史悠久整体性观念的当下反思。如果说,在主流的建筑与建筑学理论的发展历史中,对于“一个建筑(物)”的整体性认知是一条显性线索的话,对“建筑局部”的观察和认识或许可以构成一条隐性的线索。不断挑战、重新理解整体与局部的关系,可以获得新的认知。探索“局部建筑”这一新事物,正是因为笔者感受到,今天,一种新的局部与新的整体正在进入建筑学的视野。

2.1 中国的信息化转型与巨量建成空间

2020-2022年全球新冠肺炎疫情期间,人们正式利用互联网支持下的居家办公方式, 将相当一部分生活和组织性工作转为线上或“线上-线下”的远程合作,第一次全球性地抵抗了实体空间组织的系统性崩溃。这种空间组织模式可以追溯到1969年美国军方的阿帕网(ARPAnet)——为了避免战争状态中指挥中枢受袭击失效而进行的一次分布式信息系统实验。这是去中心化的互联网络的诞生,也是一个时空新组织形态的诞生。而在当今中国,这样的模式已具备了前所未有的成长条件。

一方面,因为举国上下推动数字经济,中国互联网组织体系的发展尤其独树一帜。在电子商务领域,中国拥有最便捷的服务、最高效的企业、最丰富的应用场景、最大量的训练有素的使用人群。换言之,中国已形成全球最丰富、最具实验性与前卫性的依托互联网的数字经济模式。另一方面,中国刚经历数十年的快速城市化,已形成规模巨大的高速铁路、公路网络,还有着巨量的城市与建筑空间需要被调整、被更新、被运营、被使用。互联网经济所形成的数字场景与城市化所形成的实体建成环境,两者正在活跃融合,宛若一个新星球丰富的地质层正在形成。单从以商业空间为代表的城市空间的变化就可见一斑:数字场景爆发式地兴起,实体空间因遭受冲击而寻求转型,并与当下的城市更新、社区营造等建设活动形成合流。所有这些结合都是促成新事物诞生的前提。

2.2 信息-物流空间基础设施的兴起与新第三类方式

笔者观察到,当下建筑承载的行为包含3类空间组织方式:

第一类方式——通过实体空间来组织。这是传统建筑学关心的领域。

第二类方式——通过有形的网络空间,主要是城市空间和它的基础设施(如交通系统、街道与公共空间系统、水电暖系统、物流系统等)来组织。这是行为地理学和城市建筑学关心的领域。

第三类方式——通过与无形的网络空间(主要是信息、物联、社会组织网络等)的交互来组织。这是21世纪建筑学广受影响但却未及深入讨论的领域。

与我们业已熟悉的前两类不同,第三类方式更具有向前兼容性,它将无形的网络空间与有形的城市空间、实体的建筑空间叠加嵌套在一起,成为前两类的组织者和调动者。这种组合,往往并非简单的方式叠加,而是会产生出新的变体。在中国的城市化发展与新技术应用过程中,这种方式正日趋广泛。

更进一步,一种全新的第三类方式的进化版也已在中国发生,其中不仅包含信息网络,而且兼容了物流网络。剖析早已成为国人生活日常必须的线上购物就可明了这种方式机制的关键。线上购物的整体流程都在互联网平台上进行,通过信息交互终端,不同时空的消费者、经营者、生产者、储藏者、长距离运输者以及外卖骑手等被连接在一起。而所有人其实分散在不同城市的不同区域,分别使用着不同的基础设施和物质空间。这些要素受到位于无形网络中的购物平台调动,在物流的有形网络中运输,在实体空间中生产或使用,从而使得物质得以以网络的方式流动。这种物流网络与传统互联网一起构成了一种不仅可以传输信息,而且也可同步将物质进行传送、转化的系统,一种整合了“有形-无形”的跨系统基础设施。

这正是前文提出的“信息-物流空间基础设施”(ILSI)。在以往的建筑基础设施分类中,信息网络被归于弱电设施,物流网络则不在建筑设施之列,笔者认为应该将互联网信息网络与物流网络融合起来,视作一个独立的新建筑基础设施。其独特的新意义在于:它是第一批优先装载在信息空间(而非物质空间)中且成功地进行了虚实结合的整体系统,除了传递交互信息本身,它还稳定地实现了信息对物质、信息对能量的精细组织和即时调动。与传统的、固态的水、电、暖等基础设施相比,它是迄今唯一的拥有交互属性的建筑基础设施。

在这样的新基础设施的加持下,中国出现的是不同于其他地方的新第三类空间组织方式(下文我们提及的第三类即指这新第三类)——通过信息-物流空间基础设施、社会组织网络的交互来组织建筑物所能承载的行为。于是,出现了“局部建筑”,一种从建筑整体中独立出来的多层交互的系统和空间。

第一节已经对“局部建筑”作了初步的概念描述,至此有必要对这一概念作更详细的阐述。鉴于这一概念涉及多层面的要素,笔者认为,对这一概念的边界进行严谨描述与界定,更有利于明确其定义。可称为“局部建筑”的实体,须具有3项必要条件:

① 跨系统性——同时属于多个空间系统,且局部建筑必须占有实体空间(第一类组织方式),并同时受到至少一种网络空间系统的组织和调动,无论这种网络空间是属于有形的(第二类)还是无形的(第三类)。

② 空间使用的自治性——虽然属于建筑的局部,但拥有相对于所在整体建筑的独立性,这种独立性允许“局部建筑”承担多重的使用角色,也允许其自身被网络空间系统组织调动,与其他的“局部建筑”组成关联。

③ 变异性——自身变异,且同时为所在的某些空间系统带来临时或永久的改变。

其中,①中的空间系统要素对应第2.2节探讨的空间组织方式,跨系统性也是以不同实体空间局部为基础的一种新组织方式;②中的“自治性”,严格意义上是一种准自治性,依附于整体但又可被组织于其外;②③在第4、5节中展开论述,二者中局部对于整体的反向组织关系、改变作用,都是十分重要的特性。

基于这样的界定,我们可以认为疫情期间居家办公模式有着“局部建筑”的意味,因为它在短时间内将家中某些居住空间改变成了办公室。但我们并不会将住宅楼中每个住家多姿多彩、日常变化的居室单元称为“局部建筑”,因为虽然这些房间彼此存在功能和形态差异,但并没有改变它们的居住属性。

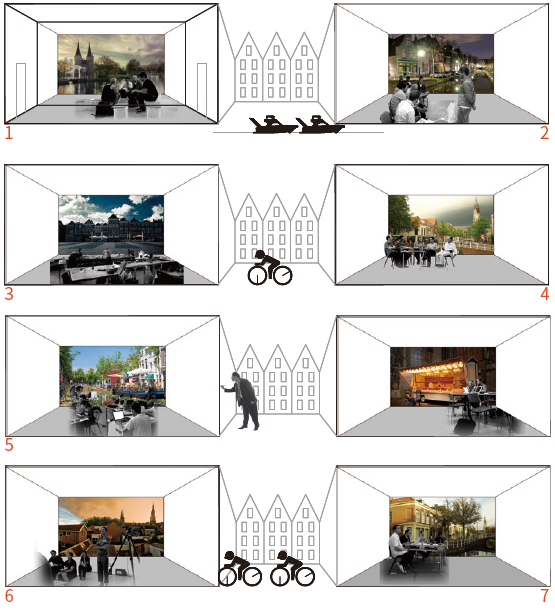

▲ 1 空间“变异”图解

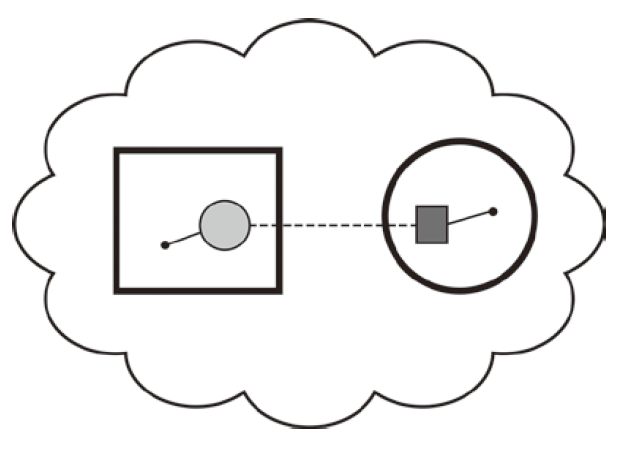

嵌套特征十分重要,既可解释“局部建筑”的内在结构,又可为设计“局部建筑”提供指引,因此需要充分阐述。笔者试用一些案例来分析几种带有典型“嵌套”特征的“局部建筑”。其中的图解表达形式为:实线闭合图形代表实体空间,云线代表以互联网或者社会网络为基础的交互空间,涂黑代表“局部建筑”,实直线代表实体空间内的组织关系,虚直线代表网络空间内的使用关系。

4.1 独立“局部建筑”的空间嵌套

单一独立的“局部建筑”,在第三类空间组织方式作用下,其空间构成是一种典型的网络空间与实体空间的基本嵌套(图2)。

▲ 2 网络空间与实体空间的基本嵌套图解

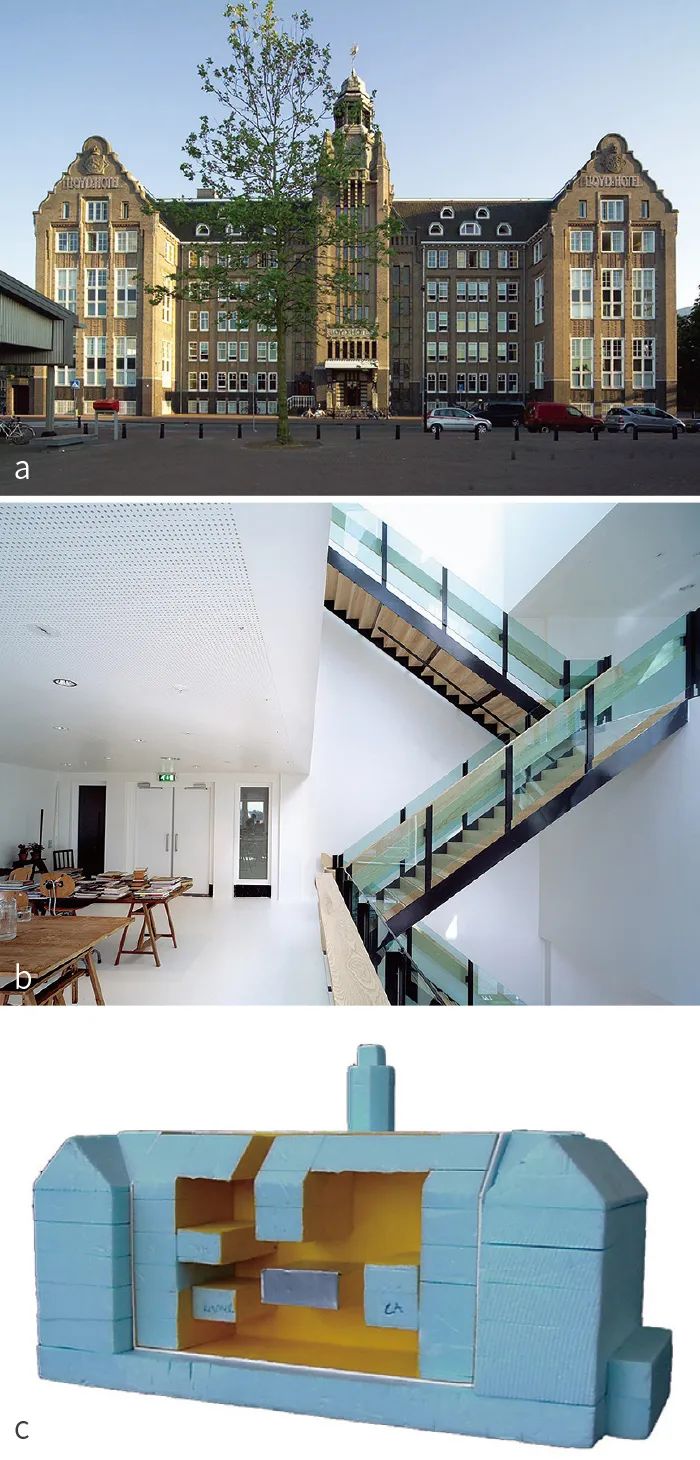

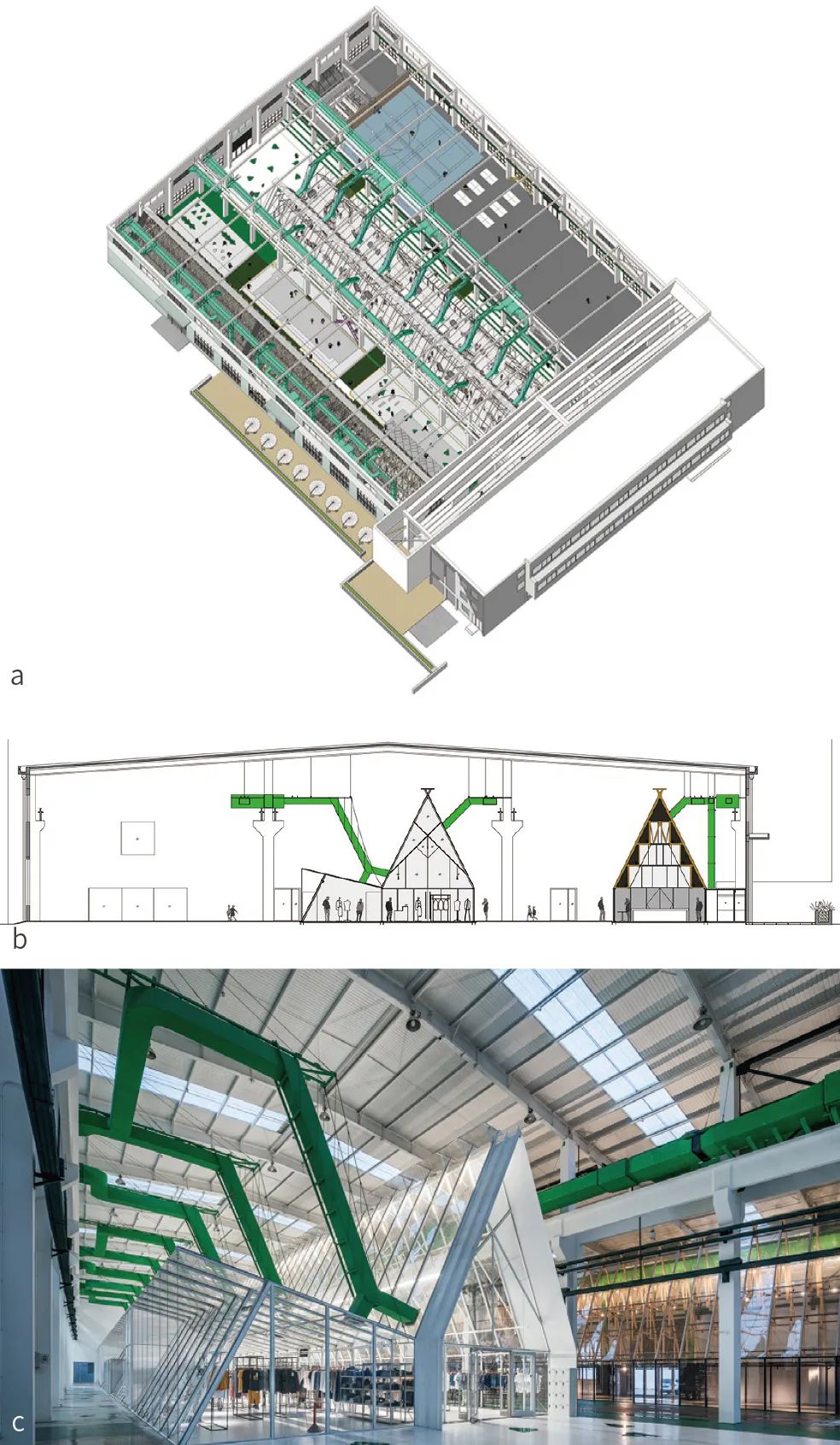

第一种是属于建筑的实体空间与互联网空间的嵌套。2004年,荷兰MVRDV建筑事务所改造的阿姆斯特丹劳埃德酒店(Llyod Hotel)是一个较早的案例(图3)。这座建筑始建于1920年代,曾作为移民的酒店、监狱和难民营,改造设计后,成为一个拥有不同个性客房的特色体验酒店。建筑最具特色的是跨多层高度的开放中庭,在此人们能够通过当时的互联网方便地获得整个城市的文化艺术活动的信息,因而也被称为“文化使馆”(cultural embassy),是一处备受欢迎的独立活动场所。这处中庭空间就可视为“局部建筑”,既在一个酒店的空间整体系统里承担公共服务空间的作用,同时受到互联网络组织,在城市的网络空间中也成为聚合特定文化人群的一个节点。另一个案例是阿科米星建筑设计事务所(以下简称阿科米星)2017年设计的常州“棉仓”(图4)。为了给一家线上服装零售商匹配一个富有吸引力的线下零售空间,建筑师将远离城市中心的厂房更新设计为一处有趣的“屋中屋”。大厂房空间中包含了时装与餐饮两个舱体空间,剩余空间为功能可变的多义空间。这个形式构成了线上社群(网店与小红书社群)的引流空间。两个舱体不但是两处既独立又属于厂房整体空间的“局部建筑”,而且使得整体厂房(棉仓)因为其空间与服务的特色,变成了一处城市网红空间。这个案例可以被认为是实体消费空间中两个局部舱体向互联网消费空间的嵌套。

▲ 3 劳埃德酒店(a 外景;b 室内;c 概念模型)

▲ 4 常州棉仓城市客厅(a 轴测分析;b 剖面分析;c 内景)

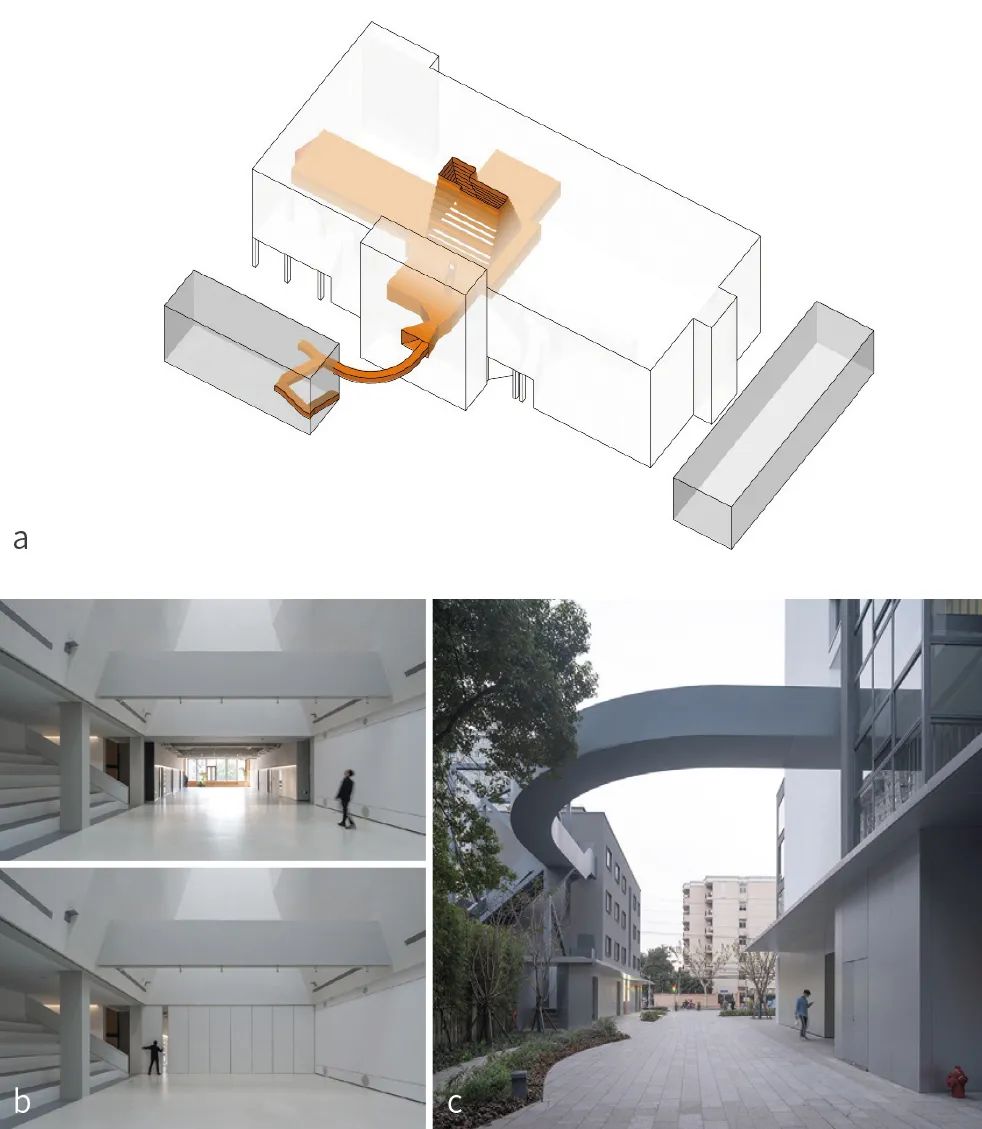

第二种是属于建筑实体的空间与社会组织网络的嵌套。阿科米星设计的上海天等路400号办公空间改造(图5),其中位于二层的声音体验空间是一个“两栖空间”:一方面,服务于整体的办公功能;另一方面,可通过活动门扉开合进行独立区隔,服务于周边的社区机构,为此还有独立的对外楼梯、天桥等专门交通组织。 二层这个局部的室内空间和室外构筑物一起,形成了一处半嵌半露的“局部建筑”。

▲ 5 上海天等路400 号办公空间改造(a 概念轴测;b 空间多义使用;c 加建天桥)

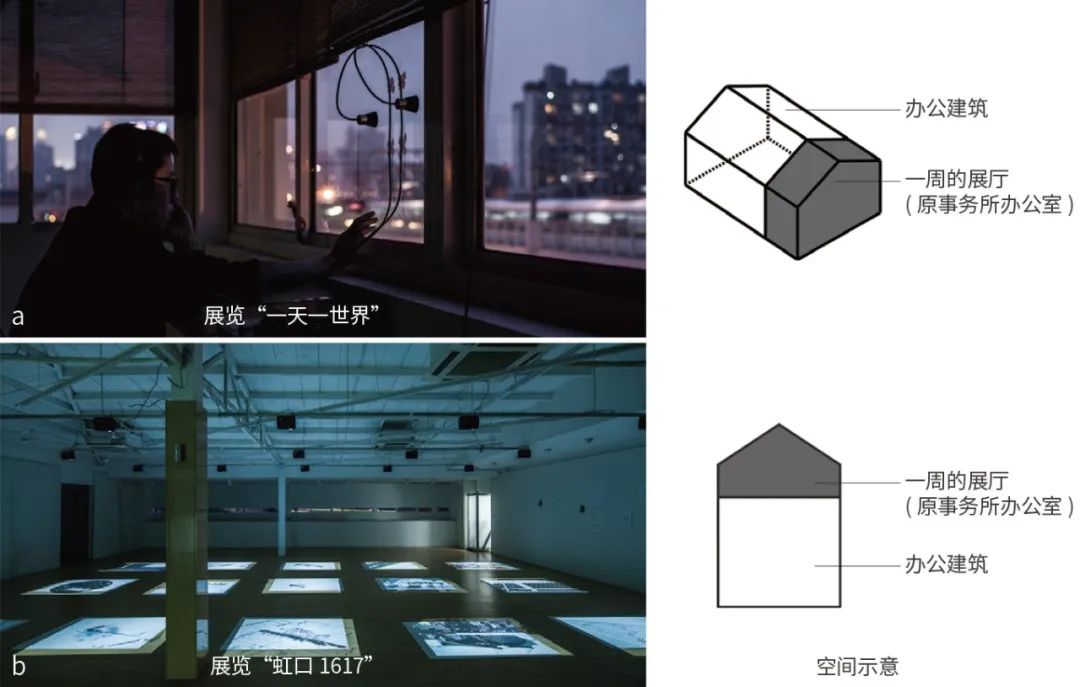

第三种是用时间方式实现的实体空间嵌套。在天等路的案例里,事实上社区空间的使用模式是一种临时性的改变,通过开合的门扉隔断来划分、管理空间。空间的临时变化,在当代城市中屡见不鲜。例如,为了进行城市建筑学的实验,阿科米星在2014-2018年进行了“一年一个办公室”的计划,6年中连续搬迁和改造了6个不同类型的城市空间,作为事务所工作和研究的驻地,由此催生出一系列时间长短不等的临时使用空间。其中,2015-2016年使用的龙漕路工作室的短期空间变异是一个符合这种类型的案例:在租赁期的最后一周,建筑师把办公室改为临时展厅,举办合作声音艺术家的独立艺术作品展。2016-2017年使用的虹口办公室做了同样的尝试:也是在租赁期的最后一周,建筑师将办公室改为对公众开放的临时展厅,以“虹口1617”为名展出了以此为驻地的一年中的城市调研成果(图6)。以上两例均在线上线下同时传播,让社会大众进入事务所办公室,那一段时间,事务所办公室也变成了开放的公共艺术空间。

▲ 6 短期空间变异案例(a 龙漕路工作室;b 虹口办公室)

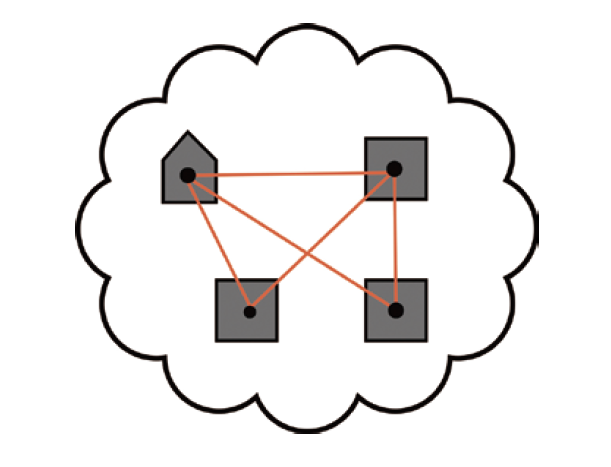

4.2 两个及以上“局部建筑”形成的空间嵌套

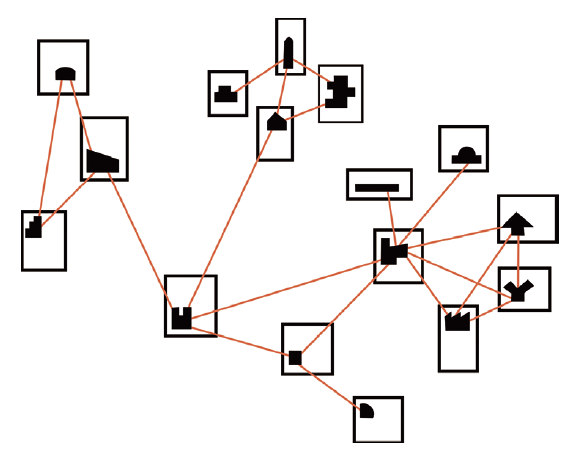

两个及以上“局部建筑”形成的空间嵌套(图7),会产生更复杂的组合模式,蕴含了更多的组合创新性。

▲ 7 两个及以上的空间嵌套图解

简单组合,如亚马逊无人零售实验店(Amazon Go)系统。在亚马逊无人零售实验店中(图8),顾客随意挑选产品后自然离开,无须排队与付款的繁琐流程。店面空间与其背后支持的多个智能网络互联,包括计算机视觉和传感器融合的感知系统、神经网络和深度学习的行为学系统、“just walk out”智能结算系统、物联网和机器人支持的仓储系统等。顾客在无人店的任何行为,都会即时引发智能系统的观测和应对,最终实现无感购物的顺畅体验。在空间联系中,无人店中的购物行为会立即引发远方巨大的亚马逊仓库内的反应,工作人员、移动机器人与货架都将行动起来,处理货物的流动与排列。因此,前端无人店和后端仓库在表象上独立存在,互不相关,甚至分属于不同的系统,其实如同各自冒出水面的一个大冰山的两角,实质上是相互依赖、共同工作、即时交互的。这样形成的真正的整体,每个部分既在一个互相分离的空间整体中,也在一个整体的信息-物联系统中。

▲ 8 亚马逊无人零售实验店(a 亚马逊无人店实验;b 亚马逊货仓)

更复杂组合,如移动办公系统,这种从图解来看类似分布式的空间组织(图9),实质上并非纯互联网的分布方式,而是基于线下工作的组织结构,是一种有等级、有边界、有组织、有不同空间节点的模式系统。2008年,笔者曾主持完成的“代尔夫特大学建筑系大楼焚毁后重建”的国际竞赛方案(图10),即属于这样的空间模式。这一设计将空间构想为放弃旧址重建,转而在代尔夫特小城与大学内租赁不同的空间,将建筑系分散在不同的地方;将教学设计为一次次在小城与大学范围内的师生骑行与网上交互。

▲ 9 空间嵌套的复杂组合图解

▲ 12 笔者代尔夫特大学建筑系大楼重建方案

两个以上的“局部建筑”形成的复杂关系,产生了一种新的建筑的“整体”。将特定环境下的特定建筑局部定义为“局部建筑”,而最终需要关注的是它们形成怎样的新建筑整体。生成性(becoming-ness),是笔者对“局部建筑”拥有的这种新的“整体性”的概念描述。它是动态的、即时变化的整体,也是效能化组织的整体。如在不少案例中,整体不是预先规定的,而是或随着局部的场景切换而即时生成,或随着“局部建筑”与参与者的数量、关联、状态、支持系统的变化而变化生成。

这些案例说明了生成性的复杂和活跃之处。它在使用上具有互联网的开放和拓扑属性,组织具有互联网的分布式、分散式、混合式等模式的可能;同时它又在物质上承担空间节点与情境载体的作用,与互联网节点不同,它具有实体建筑的具体情境,与具体的使用者、个体的人连接起来,具有边界性、秩序性和尺度制约。这两方面的组合特征是重要的属性,是互联网、社会网络与物质空间共同作用的新的空间模式(图11)。其构成中具有相当的冗余性,也意味着高适应、容易改变与调整。其动态变化仿佛具有生命一般,这也是使用“生成性”去描述其整体的原因。因其混合了物质性体验和虚拟体验,因此在各种感官体验上是与常规建筑迥然不同的。

▲ 11 “生成”整体性图解

剖析“局部建筑”这一概念的各个方面,让我们意识到来源于建筑基础设施的新改变带来的建筑学新的可能。“局部建筑”这个概念,是基于既有建筑的建造方式,在既有基础设施变革之上形成的,因此并非是巨大的建筑革命,而是一个建筑新概念。即便如此,我们仍可感到建筑学未来巨大的可能性。新的认知同时也将带来新的设计方法。这必然会对于未来的城市更新、未来的空间设计、使用、运营提供新的有效方式。畅想一下,如果未来数字化、智能化形成更具有革命性的建筑基础设施,制造业发展提供更多类型的机器人化的空间装备,绿色可移动能源更成熟普及,那么建筑学恐怕真会迎来一场大革命。这又会有很多事情需要我们去研究、去反思、去行动。

(正文完。原文刊载于《建筑学报》2025年06期,总第677期,更多详细内容请见纸刊。)