设计学报·学理 | “人类学化”作为一段现代主义反叛史:围绕《论坛》杂志的聚落研究及设计实践

| 原文刊载于《建筑学报》2024年12期(总671期)

“人类学化”作为一段现代主义反叛史

—— 围绕《论坛》杂志的聚落研究及设计实践

“Anthropolization” as an anecdote of rebellion against Modernism: Settlement Study and Design Practice around the ‘Forum’ Journal

黄华青 HUANG Huaqing 1

1. 上海交通大学设计学院

Reviewing the anthropological perspective of settlement research and "configurative" design practice published during Aldo van Eyck 's tenure as editor-in-chief of the Dutch architectural magazine "Forum" (1959-63), this paper combines the anthropological discourse in European academia before and after World War II and its impact on architectural development in the 1960s and 1970s, to demonstrate how the anthropological paradigm has shaped the ideas and approaches of post-war architects' reflection and reform of modernism, thereby initiating a far-reaching humanistic architectural movement.

Aldo van Eyck; Team X; 'Forum' Journal; Architectural Anthropology; humanism

摘要 / ABSTRACT

回顾十小组核心成员阿尔多·凡·艾克担任荷兰建筑杂志《论坛》主编(1959-1963)期间推动的人类学视野的聚落研究与“构型”设计实践的发表,结合二战前后欧洲学界的人类学话语及其影响下的20世纪六七十年代建筑学发展,展现人类学范式如何塑造了战后建筑师反思和改良现代主义的理念和路径,进而开启了意义深远的人文主义建筑浪潮。

关键词 / KEY WORDS

阿尔多·凡·艾克;十小组;《论坛》;建筑人类学;人文主义

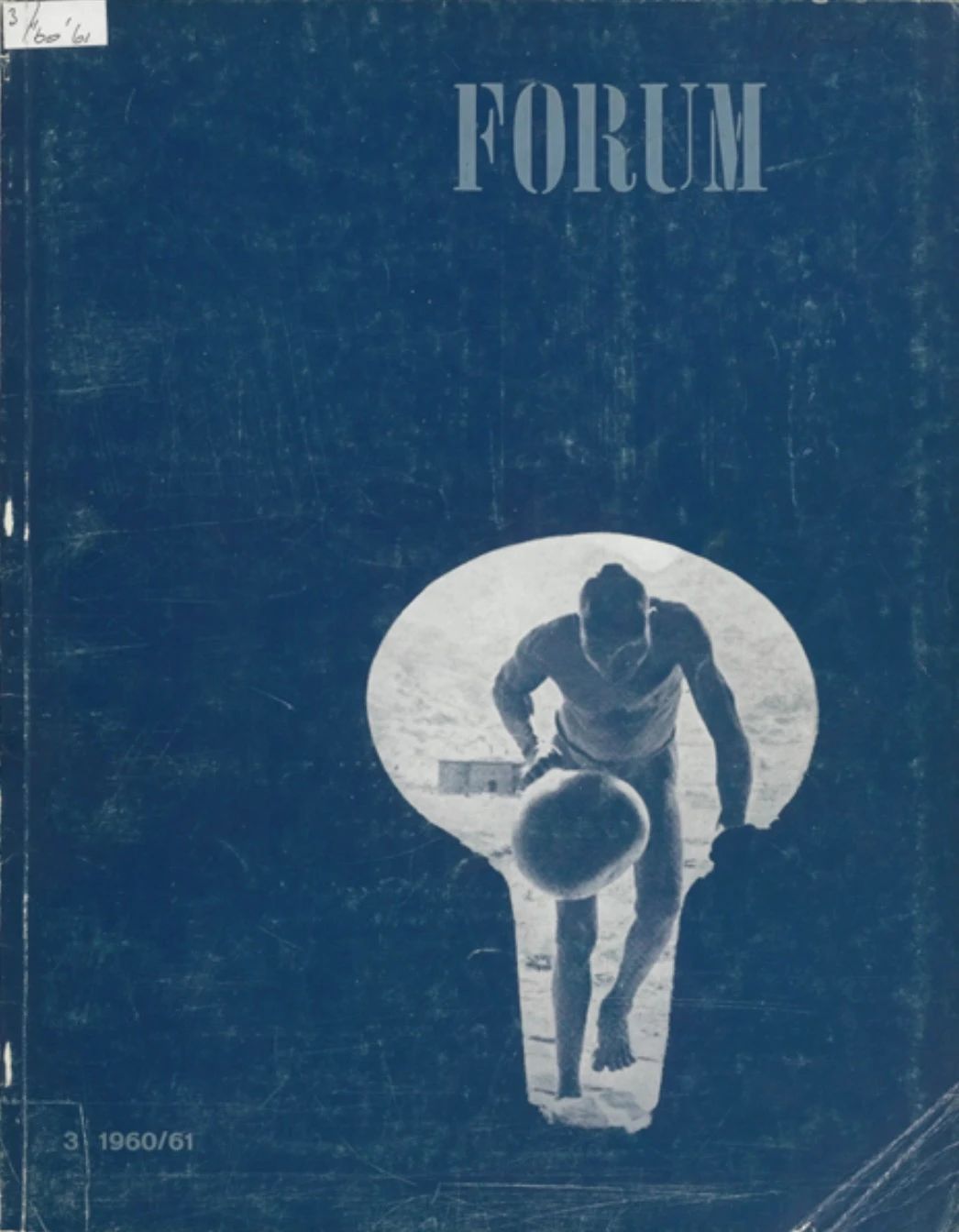

作为1953年第九届国际现代建筑大会(CIAM)上集结形成的“十小组(Team X)”的中坚力量,阿尔多·凡·艾克(Aldo van Eyck,1918-1999)于1959-63年担任荷兰建筑杂志《论坛》(全称为《论坛:建筑及其相关艺术》,Forum voor Architectuur en Daarmee Verbonden Kunsten)主编期间,以人文主义为旗帜,让该杂志成为反思和改良现代主义建筑的阵地。他和雅普·巴基马(Jaap Bakema)、乔治·坎迪利斯(Georges Candilis)、沙德拉赫·伍兹(Shadrach Woods)等十小组成员围绕《论坛》杂志开展了一系列开拓性工作,包括:刊登了建筑师对西非多贡人、美洲普韦布洛印第安人等聚落建筑的民族志研究;刊载了一系列人文主义取向的研究作品,如约瑟夫·里克沃特(Joseph Rykwert,1926-2024)的城市史专著《城之理念:有关罗马、意大利及古代世界的城市形态人类学》(The Idea of a Town: The Anthropology of Urban Form in Rome, Italy, and The Ancient World),简·雅各布斯(Jane Jacobs)等美国城市研究学派的作品;还发表了大量受聚落影响的人本主义建筑设计作品,后常被归类为“荷兰结构主义”1) [1]。

其影响之深远以至于有学者提出,凡·艾克与十小组推动了五六十年代建筑学话语的“人类学化(anthropologization)”[2]51以及建筑学之为“人学”[3]22的复兴。本文无意赋予其任何运动式的名号,而意图回到那段丰富动荡的建筑史中探讨如下问题:作为现代主义的正统继承者,十小组成员为何转向人类学研究?人类学如何成为一种抵抗或修订现代主义(尤其是片面的形式主义)的理念和工具?又如何塑造了这批建筑师的设计实践?

本文从欧洲人文艺术界的思潮转型背景下的凡·艾克个人成长经历出发,回溯他的人文主义思想形成过程以及借助《论坛》杂志所做的倡导性工作,以凸显人类学范式对于战后建筑学发展的关键作用。由此指出,凡·艾克及十小组对传统聚落的关注并非出于“没有建筑师的建筑” (Architecture without Architects)展所暗示的对新奇形式的好奇,亦不能用弗兰姆普敦(Kenneth Frampton)基于后殖民立场提出的“批判地域主义”来概括,而在根本上,是关于人的观念、行为和自觉性,其内核是人文主义。重溯这段历史,将有助于理解战后建筑界寻求现代主义改良探索的动机、路径和内涵。

1 三十年代欧洲人文艺术界的人类学话语

阿尔多·凡·艾克生于荷兰乌得勒支的文人家庭,父亲彼得·尼古拉斯·凡·艾克(Pieter Nicolaas van Eyck)是一位诗人、文学家,其作品常展现超验思想与日常感受的结合,对凡·艾克的敏感气质产生了直接影响;他的外祖父亨德里克·本杰明斯(Hendrik Benjamins)曾在荷属苏里南的土著部落进行人类学考察,将对非洲文化的热衷传递给了凡·艾克[4]57。1938-42年,凡·艾克受教于苏黎世联邦理工学院(ETH),接受了广泛的人文社科教育,尤其对哲学、宗教学、心理学等感兴趣,接触了心理学家卡尔·荣格(Carl Jung)2)的“原型(archetype)理论”、哲学家马丁·布伯(Martin Buber)的“之间(in-between)”概念、人类学家阿诺尔德·范热内普(Arnold van Gennep)的宗教仪式理论3)。这些理论大多生发于欧洲殖民国家学者对非洲土著社群的研究,奠定了凡·艾克后来的学术旨趣和方法基础。

凡·艾克毕业后因二战原因滞留在瑞士生活。当时的苏黎世因中立地位而成为“被放逐或自我放逐的学者、科学家和先锋艺术家”的多重中心[5],年轻的凡·艾克很难不受其激进的社会环境影响,在毕业时就曾加入抗议游行,要求减少压迫性环境。对他更直接的塑造来自与艺术史学家卡罗拉·吉迪恩-威尔克(Carola Giedion-Welcker)4)及其身边先锋艺术家圈子的交往,超现实主义等先锋艺术观念通过刊物、作品等形式浸润着年轻的凡·艾克。他曾发自内心地称赞,“毕加索、克利、蒙德里安和布朗库西、乔伊斯、勒·柯布西耶、勋伯格、伯格森和爱因斯坦‘是真正的先锋派……伟大的一群人。’”[6]137

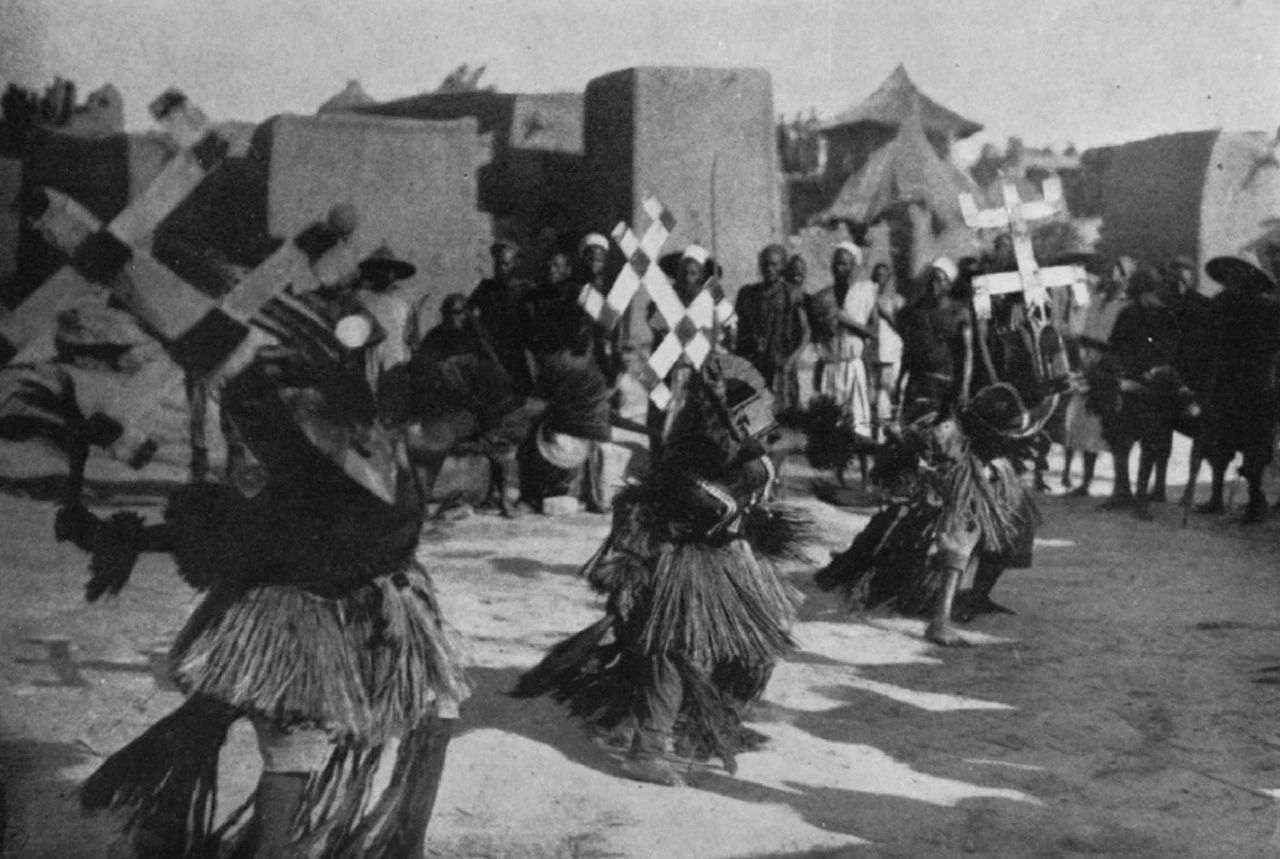

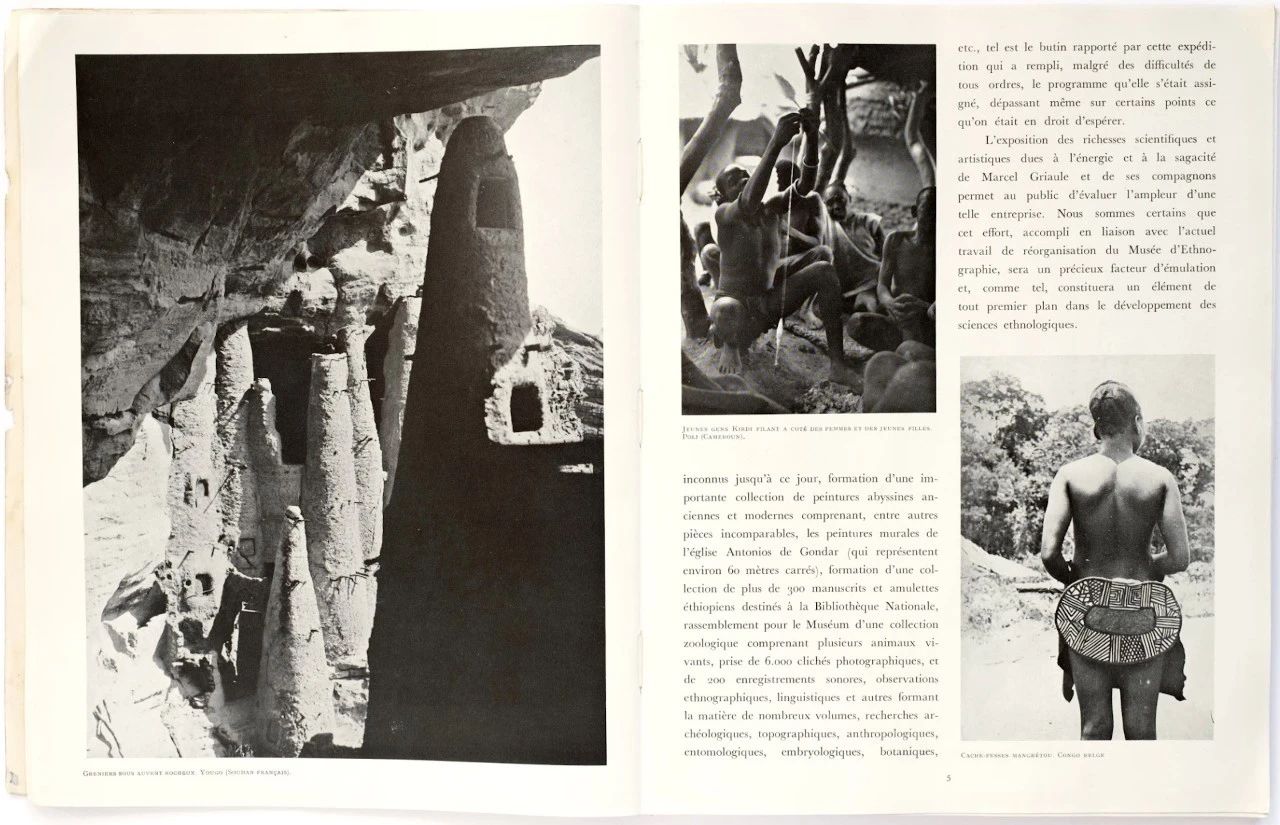

当时,“非洲热”或“黑人热”从先锋艺术的中心巴黎开始席卷欧洲,原因是随着法国在非洲的殖民主义开拓,大量非洲土著雕塑、祭祀用品等文化工艺品流入欧洲,成为艺术家的灵感来源。一个影响深远的事件是1931-33年的“达喀尔-吉布提考察团(Dakar-Djibouti Mission)”——由民族学家马塞尔·格里奥尔(Marcel Griaule)领导,还包括人类学家米歇尔·莱日(Michel Leiris)、摄影师埃里克·卢顿(Eric Lutten),以及其他语言学家、画家、音乐家、博物学家等,其目的是为巴黎特罗卡德罗(Trocadéro)民族志博物馆5)收集素材。他们由西非达喀尔出发,穿越非洲大陆直至东非吉布提,大部分地区是法国殖民地(图1-2)。旅行前,莱日根据其导师、“法国人类学之父”马塞尔·莫斯(Marcel Mauss)提出的“礼物交换”理论制作了考察指导手册,目标是收集一切能够印证异文化的日常生活物件或仪式用品6)(图3-4)。

图1:达喀尔-吉布提考察团成员合影

图3:与超现实主义交往甚密的艺术家曼·雷拍摄的多贡人面具(1936年)

图4:考察团在非洲聚落中考察的照片(1931-33年)

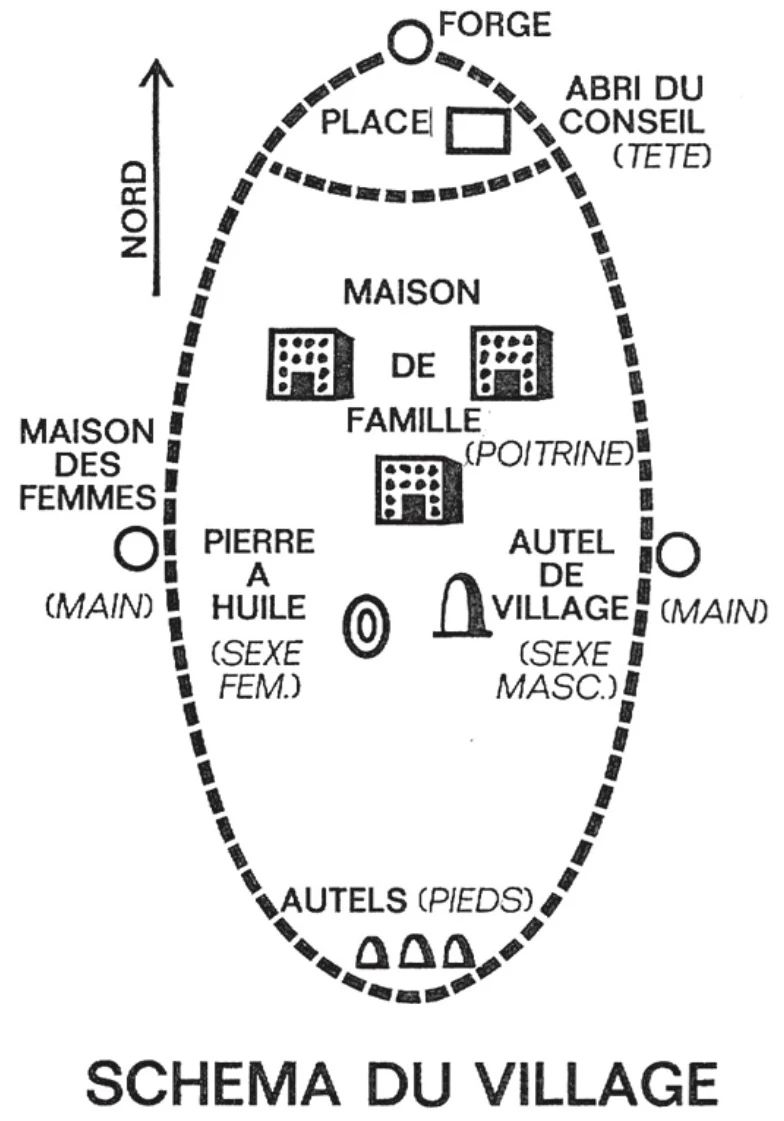

达喀尔-吉布提考察团的访问地大多是非洲的土著部落——其中,西非多贡人(Dogon)聚落的发现意义非凡,后来凡·艾克、鲁道夫斯基、原广司等建筑师先后探访多贡人聚落并深受其影响。由于格里奥尔、莱日的人类学背景,本次考察更关注聚落、住宅的象征意义,尤其是聚落和住宅形态如何成为居民世界观的表征,如何与日常生活的物件、仪式联系形成一个整体的观念体系(图5-6)。

图5-6:达喀尔-吉布提考察团关于多贡人聚落和住宅的测绘图

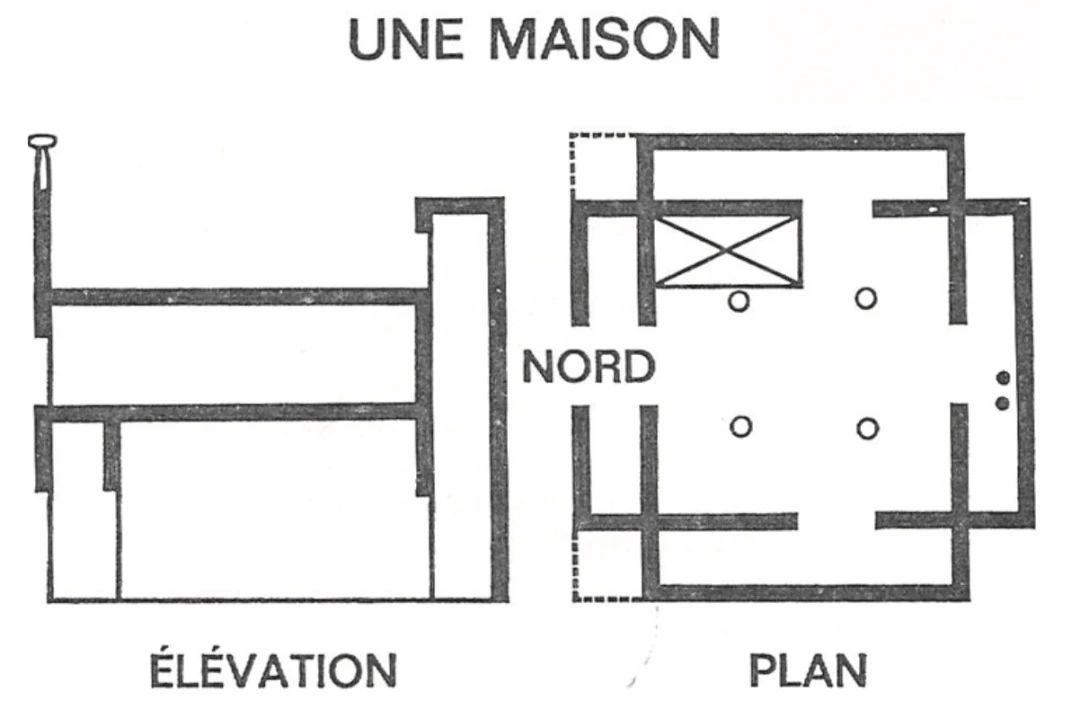

考察团收集的非洲资料在欧洲得到广泛刊载,包括莱日根据其非洲考察日记出版的自传体民族志《非洲幽灵》(Phantom Africa,1934)。超现实主义的理论阵地《米诺陶(Minotaure)》杂志(1933-1939)在创刊第二期即对考察团成果进行了专刊报道,刊登了大量极具视觉冲击力的非洲聚落和人物照片(图7-8)。凡·艾克很可能通过苏黎世的先锋艺术家圈子阅读到了这期非洲人类学专辑[2]60。

图7-8:超现实主义阵地杂志《米诺陶(Minotaure)》创刊第二期就对达喀尔-吉布提考察团进行专题报道,在巴黎先锋艺术圈掀起“非洲热”

先锋艺术界的创作思想所受非洲艺术文化之影响远超形式层面,还衍生出“普适性、自由精神、超自然、无意识创作、无国界”等观念[7]。这在后来凡·艾克的写作中得到了回应,“人在任何时刻,以及任何地方都是一样的。他有着同样的心智,虽然他会根据他的文化或者社会背景,根据他所述的特定生活习惯来决定如何使用它。”[8]这里暗示的普适性意味着意义、符号、形式“转译”的可能。他说,“恰当的城市应是其社会个体或集体现实的对应形式(counter-form);由于如今的我们已失去了与这种现实——即形式——的关联,我们也无法再建造它真正的对应形式。”[9]而从非洲带回的人类学聚落研究,恰为迷茫的凡·艾克揭示了人类社会与城市建筑形态间紧密的对应关联。

凡·艾克回到荷兰后加入另一先锋艺术家团体“眼镜蛇”(CoBrA,活跃于1948-51年)。该团体主张从儿童绘画、心智缺陷类人群的直觉反应与原始人类艺术中寻找灵感,用自发性、直觉性引导的自有思维挑战系统性思维,作为对现代主义理性和绝对性价值观的批判[10]。非洲依然强烈吸引着他,1951-52年,凡·艾克与CoBrA团体的艺术家科内尔(Corneille Guillaume Beverloo)、建筑师哈恩(Herman Haan)同行考察了阿尔及利亚的撒哈拉聚落;并在1953年的《论坛》杂志发表了一篇文章纪念这次考察,名为《建造在南方的绿洲》(Building in the Southern Oases)[11]——这是凡·艾克与从30年代起便让他魂牵梦萦的非洲聚落的首次相遇。

2 《论坛》杂志的刊载及其人类学立场的深化

2.1 以空间形式回应社会结构

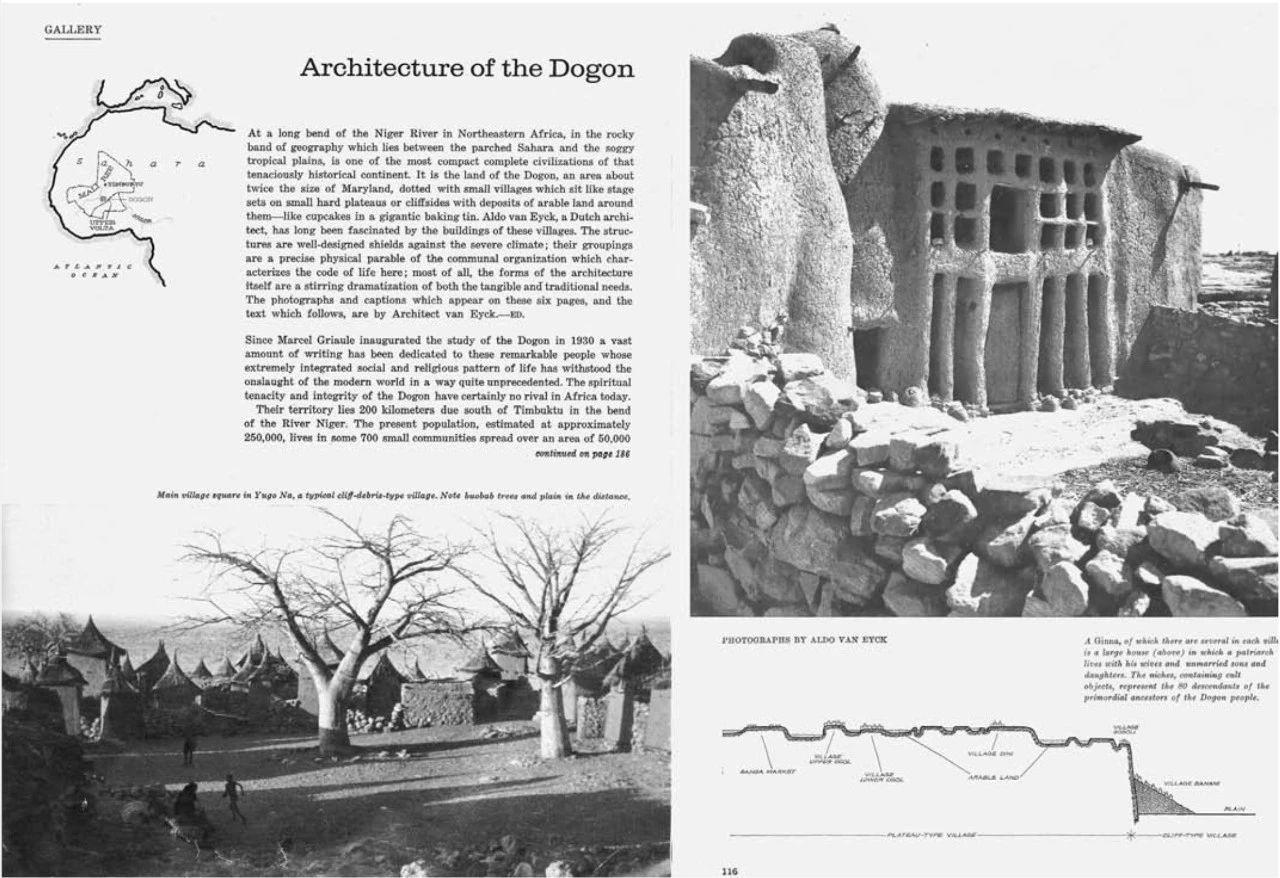

1959年凡·艾克成为《论坛》杂志主编后,开始频繁刊载关于传统聚落的民族志调查:包括西非的多贡人聚落[12]、北美普韦布洛聚落[13]等。其中,多贡人是聚居于西非国家马里的尼日尔河畔的古老族群,在凡·艾克调查时人口约25万,分布在约700个小型社区和聚落中。凡·艾克深受多贡聚落形态的震撼,他写道,“这里与5000年前的样子没有什么差别。一样的费力垒砌的石头……一样的环绕内院的空间,一样的胎儿般的亲密感;一样的从黑暗至光亮的极致转换。”他对其聚落的观察着重于形式与人文需求的关系:“聚落的实体组团方式是其社群生活及组织方式的精准类比;更重要的是,其建筑的形式令人激动地凝聚了他们物质上的以及传统的需求……”[14]53(图9-10)

图9-10:凡艾克刊载于《论坛》的论文《多贡人的建筑》(1961)

这种思想可能来自人类学和心理学。除了在《米诺陶》中阅读的达喀尔-吉布提考察团的研究基础,凡·艾克在多贡还结识了三位来自苏黎世的民族心理学家:保罗·帕林(Paul Parin)、格尔蒂·帕林-玛茜(Goldy Parin-Matthey)和弗里茨·莫根塔勒(Fritz Morgenthaler),后者试图以多贡的田野调查证明弗洛伊德的“恋母情结”理论的普适性,后经凡·艾克邀请在1963年的《论坛》上刊登了关于多贡人的联合署名研究[14]。在社会科学理论的介入下,凡·艾克看到了多贡聚落所代表的异于欧洲建筑学的智识传统。

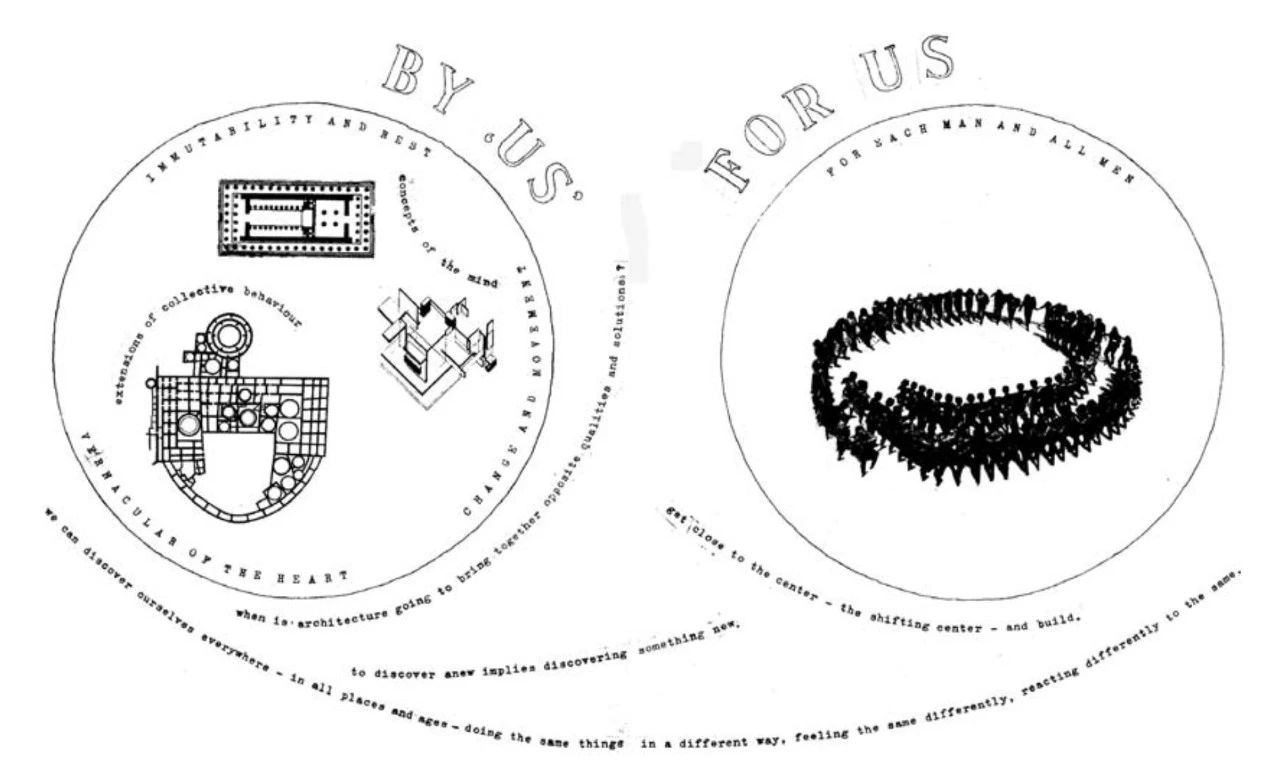

对这一思想的典型诠释是凡·艾克在1959年CIAM奥特洛大会7)发表的“奥特洛圈(Otterlo Circles)”图解(图11):在左边“来自我们(By us)”的圈内,他展示了三种建筑传统:雅典帕提农神庙、凡·杜伊斯堡设计的风格派建筑以及美国南部印第安人的普韦布洛聚落;而三者的共同目标在右边的“为了我们(For us)”圈内得到展现,图中是委内瑞拉卡亚波印第安人集体舞蹈的场景。凡·艾克写道:“这三个传统及其蕴含的价值观一直令我着迷……他们彼此互补,互为整体……我们可以将其调和起来——其本质(essence)而非形式(form),由此形成真正适合全人类的无限可能。”[15]351 他认为,如果现代建筑试图回应完整的人类认同,就必须回应不同时代由不同的建筑传统所凸显的基本价值——聚落文化传统由此成为现代建筑理想中不可或缺的部分[11]258。

图11:凡·艾克在CIAM大会上发表的“奥特洛圈”图解

尽管多贡人的聚落形态是迷人的,后人也不难建立它与“结构主义建筑”单元化形式的关联,但对凡·艾克而言,更重要的是从“社会结构到空间形式”的转移模式:“要直接受其形式影响或采纳他们的构形方法并不困难,但对我来说更重要的是……很可能这种语言只能存在于恰当的语境下。如果他们可以在他们的世界,找到他们的方式,那么我们也可以回到自己的世界,找到属于我们的方式。”[16]186这种普适性的转移模式,指向凡·艾克借助聚落研究试图解答的终极问题——如何以特定的空间形式回应社会结构。受美国人类学家鲁思·本尼迪克特(Ruth Benedict)的《文化模式》(Patterns of Culture,1934)的影响——后者将文化描述为一种具有独特性的“模式化构型(patterned configuration)”,凡·艾克看到,多贡人的聚落作为其文化的“形式和对应形式(counter-form)”[14],形成了一个完美整体。而让他失望的是,战后欧洲城市无法赋予社会形态以某种物质形态,更缺乏建筑学所能回应的社会模式或“形式”。因此他认为,建筑学的使命是为现代社会创造一片肥沃的土壤,让它逐步发展出自己的当代“形式”8)。

2.2 住宅就是城市,城市亦是住宅

凡·艾克对于聚落的观察分析背后,贯穿着在形而上层面寻求设计原则的线索。其理论基于布伯的“在之间(in-between)”理论及形而上学分析,以及他在苏黎世学习期间受蒙德里安等先锋派艺术家的作品影响而形成的“双生现象(twin phenomenon)”理念:一种将个体与整体、混乱与秩序、自由与统一调和的状态,让对立的两级在相互关系中形成互相支撑的均衡[4]57。这奠定了凡·艾克设计观的哲学基础,即将住宅/建筑和城市作为一个统一体的想法。

这一设计观的形成仍不能离开格里奥尔(包括追随他的脚步开展多贡人研究的女儿吉内维耶芙·卡拉姆-格里奥尔(Geneviève CalameGriaule))、本尼迪克特等人类学家的聚落研究。他们发现,多贡人将世界视为“一个巨大的人类有机体,它的所有部分都是同一图像在较大或较小尺度的复制品。”[17]27每座村子都是“大自然的身体中的一个器官……而每座住屋又相应地可被视为村子的一个器官”。[15]386如果把人本身也视为住屋中的一个器官,那么多贡人的宇宙观便是基于这样一种“自然-身体-器官”的类比,象征着自然与文化之间的某种有机连续性(见图5)。在凡·艾克看来,多贡人通过聚居的方式来建立人与更大环境的意义关联,他们“将宇宙放置在可度量的界限内,让世界变成一个可居之所,将‘外在’之物带到了‘内在’之所。”[14]15

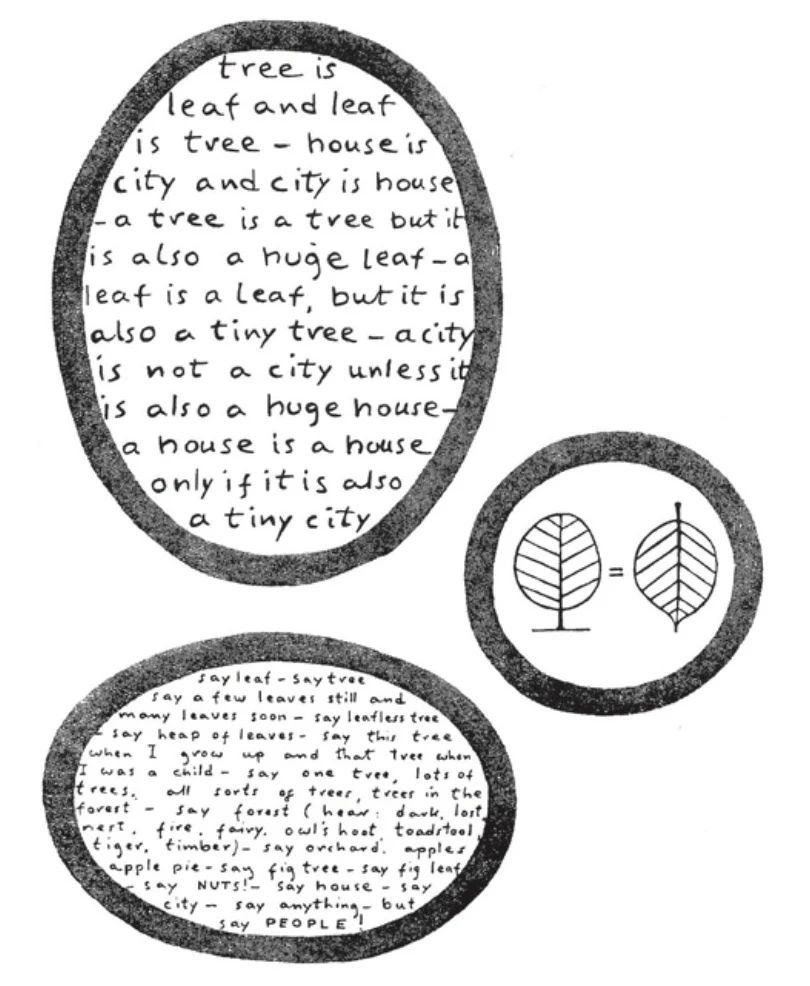

这样的类比性世界观深深吸引和启示了凡·艾克,原因在于它提供了一套可类比至欧洲世界的实用体系。后来他在奥特洛大会上提出了一个经典比喻:“一栋住宅应成为一座小城市,才能成为一栋真正的住宅;一座城市也应像是一座大住宅,才能成为一栋真正的城市。”[18]在1962年的十小组会议上,他又进一步推动了这一类比:“树即是叶,叶即是树——正如住宅就是城市,城市亦是住宅。”[19](图12)通过“城市-住宅”、“树-叶”的双重类比,凡·艾克实现了某种具有意义生产力的隐喻体系。在他看来,人类学所揭示的形式背后的意涵,可以拯救西方建筑领域业已衰落的形而上话语。这一“城市-住宅”的形式类比也成为凡·艾克及十小组成员的设计实践贯穿于城市和建筑尺度之间的基本法则。

图12:凡·艾克绘制的草图体现的人类学观念

2.3 从人类学到人文主义

《论坛》杂志从人类学话语中提炼的意义阐释体系最终指向了城市与建筑的人文主义,其刊载的代表作首推里克沃特的《城之理念》——得益于凡·艾克的慧眼,该文在1963年的《论坛》作为特刊发表(图13),并在十多年后集结成书。里克沃特的研究文本主要是伊特鲁斯坎和早期罗马人的城市史,凡·艾克颇具洞见地在发刊词中写道:“此书提醒人们,城市并非只是生产、市场、交通及卫生之理性产物,城市亦非仅是一个应对自然及市场因素之结果。城市同时也必须庇护市民的希望与恐惧。”[3]19

里克沃特和凡·艾克一样深受人类学影响,如法国人类学家阿诺尔德·范热内普(Arnold van Gennep)的论述9)。文中里克沃特多次引用范热内普以论述住宅或基地的庇护问题,提到迷宫双重的、辟邪的功能——既是生成性的,也是保护性的;将所有的威胁与恐惧抵挡在外,又容纳其中[2]57。凡·艾克在1960年策划的“门与窗”专辑体现了类似的对于过渡空间的关注,并将这一形而上观念移植于建筑设计层面的讨论。他认为,建筑中的开口是人们看到、听到、感觉到同伴的起点,具有更高强度的社会活动,由此需要一种更敏感地关注人的生理学和心理学需求的建筑与城市设计路径(图14-15)。

图13:《城之理念》在《论坛》杂志首发刊的封面(封面图是来自克诺索斯遗址中一枚硬币上的曲线迷宫图案)

图14-15:《论坛》杂志“门与窗”(1960年第3期)

凡·艾克和里克沃特不约而同地寻求一种能够回应社会集体无意识的城市或建筑“原型”——其“原型”理论来自于心理学家荣格,指向一种集体无意识层面的抽象结构。正如里克沃特在一次关于凡·艾克的访谈中提到的,他们共同关注的这种原型可能“与人们关于生死的信仰相关,与对社会融合的观点相关,与特定的社会观念锚固为体制的方式有关,”由此,建筑设计的目标便是“关联、纳入、呈现出特定的原型化的形式(archetypical forms)”[2]57。在此观念引领下,如另一位核心成员赫兹伯格(Herman Hertzberger)对于古罗马城市斯普利特(Split)的戴克里先皇宫、卢加(Lucca)的圆形剧场(两者皆为巨大的城市构筑物转型为住宅集群的原型)的分析所展示的[20],十小组的“原型观”导向的设计路径并非历史主义或象征主义,而是一种更普适的人文主义。

从人类学范式的聚落考察到回归建筑学的、人文色彩的城市形态学解读,“十小组成员的出版物标志着现代主义运动发展史上的一次认识论转向,来源于对欧洲建筑思想和非洲建筑现实之间建立的一种更有意义的关联。”[11]252实际上,这种关联是往复的、更加复杂的。如果说一开始,非洲和世界各地的传统聚落只是给欧洲建筑理论提供了某种旁证;那么后来,人类学范式推动了建筑学人文主义视角的形塑,进而在十小组对于形式和文化之间关系孜孜不倦的设计探索之下,重塑了现代建筑的发展方向。

3 “论坛建筑“的实践:走向“人学”的建筑学

3.1 凡·艾克的“构型法则”

凡·艾克和十小组提出的空间回应社会结构、城市与住宅同构的人文主义设计理念,指向建筑学对于战后欧洲城市环境的异化状态的不满,聚落成为其寻找解决“最大多数人的建筑学”问题 [11]260的路径。与此同时,他们以《论坛》杂志为阵地发表了一系列人文主义设计,这批作品有时被称作“论坛建筑(Forum architecture)”(不仅发表在《论坛》上,大部分也是《论坛》编辑团队的作品),如凡·艾克的阿姆斯特丹孤儿院(1955-60),他的学生布洛姆的若干概念设计(1958-59)、赫兹伯格的中央保险大楼(1968-72)等——后来也被归类为“荷兰结构主义”。当然,后期结构主义所导向的对其单元化形式语言的探讨,并不能完全体现“论坛建筑”的理论诉求和文化深度。

“论坛建筑”的核心设计理论是凡·艾克提出的“构型法则(configurative discipline)”——通过多层级的单元体与公共空间的组合,让城市和建筑融入一个体系,这是对凡·艾克“双生现象”理论的直接实践[4]61。构型设计的基底仍是人文主义,如赫兹伯格在1967年的《论坛》杂志中回顾的:“首要关切是如何保护正在让大多数人迷失的身份特性,它要对抗杂乱的、叠加的和不自然的分裂……这是阿尔多·凡·艾克所谓‘构型’的头等大事。”显然,欧洲战后一代的身份危机是“构型”设计面临的主要挑战之一。

阿姆斯特丹孤儿院(1959)是凡·艾克贯彻“构型法则”的极致代表。孤儿院采用人性尺度的聚落式形态,将建筑诠释为置于“现实”背景下的“奇巧手段(artifice)”,以对抗战后郊区的乏味板楼构成的生硬背景。他将孤儿院中的小水池、庇荫空间、彩色的小块玻璃板等装置视为构型设计的第二层次,在这里,“孤儿院的儿童可以做那些托管人断然不想让他们做的事情……这些秘密的、却必要的事情,往往是美好的。”[18]与遍布阿姆斯特丹的儿童游乐场设计一样[5],凡·艾克通过对儿童、老人等弱势社会群体的关注,不仅在比喻意义上与主要服务权势阶层的现代主义建筑划清界限,且意图借助儿童的天真和自发性,赋予建筑框架以灵魂,进而“让空间(space)成为场所(place)”。[6]137

这种立场亦体现在他邀请维奥莱·科尼利斯(Violette Cornelius)为孤儿院拍摄的一系列摄影作品中。和现代主义那些将建筑描绘为难以企及的神殿的摄影作品不同,在这些照片中,儿童取代建筑成为了摄影的焦点(图16),“儿童不仅是在建筑中(in the building)玩耍,也在和建筑(with the building)玩耍,”[6]137透露出浓烈的超现实氛围。在凡·艾克的设计中,作为使用者的儿童仿佛对建筑形成了一种心理学层面的所有权,从而让这座聚落式建筑成为儿童的行为模式和世界观的“具形”表达。

图16:维奥莱·科尼利斯为孤儿院拍摄的系列摄影作品

可见,凡·艾克的“构型法则”远不止于一种形式构成原则,更在多层次的精细化设计中体现了一种对场所的敏锐感知,如十小组的另一位领导者彼得·史密森(Peter Smithson)所言,“今天有一小部分人正在逐步触碰到另一种层面的感知力(sensibility)——对城市的感知、对人类行为模式和集体建筑形式的感知……这样一种感知力的变化,在今天的我看来,或许就是十小组关心的一切。”[21]这种现象学意义上的感知力,与《论坛》杂志中刊载的与人类学家、心理学家合作开展的聚落调查是一脉相承的。

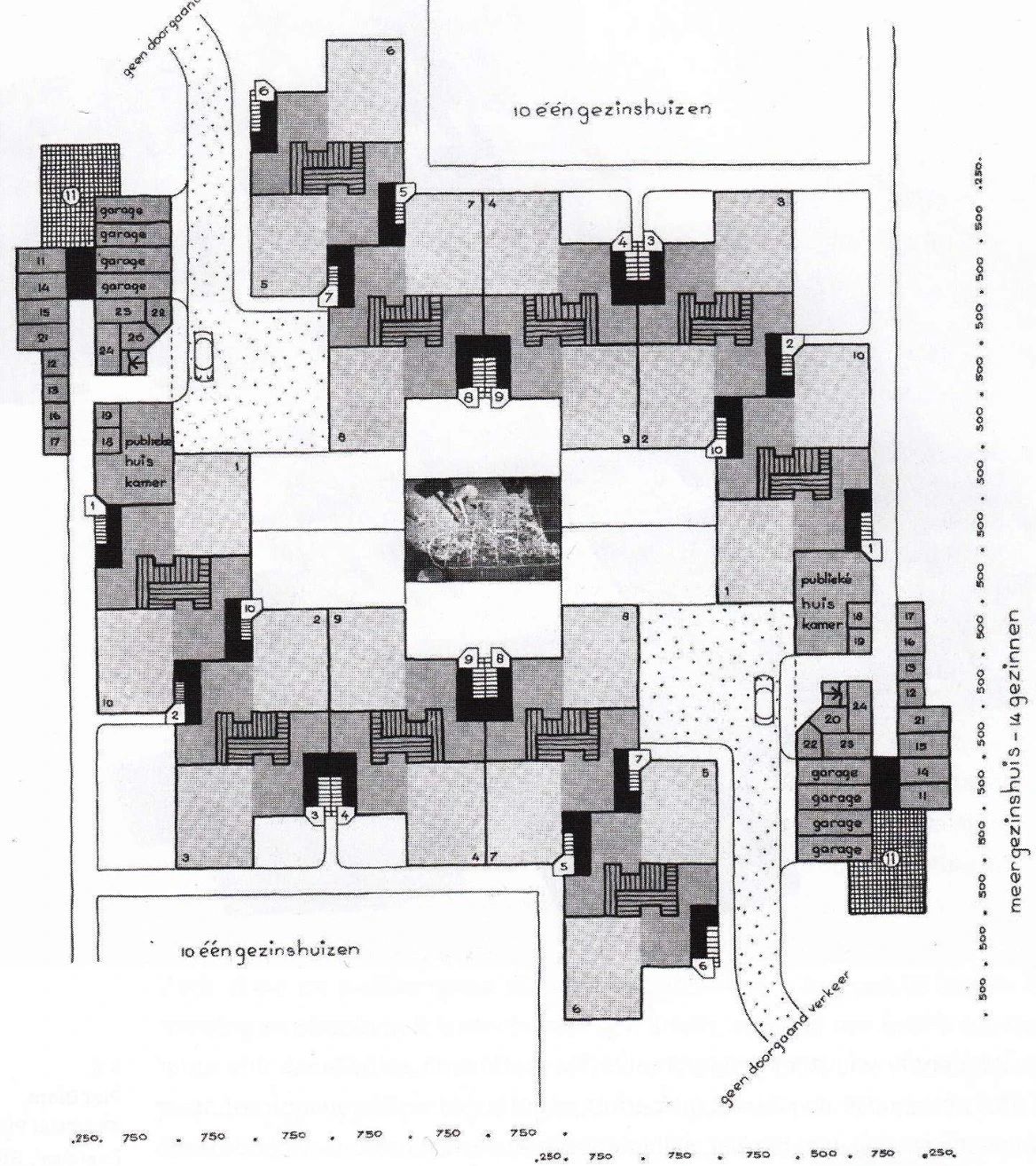

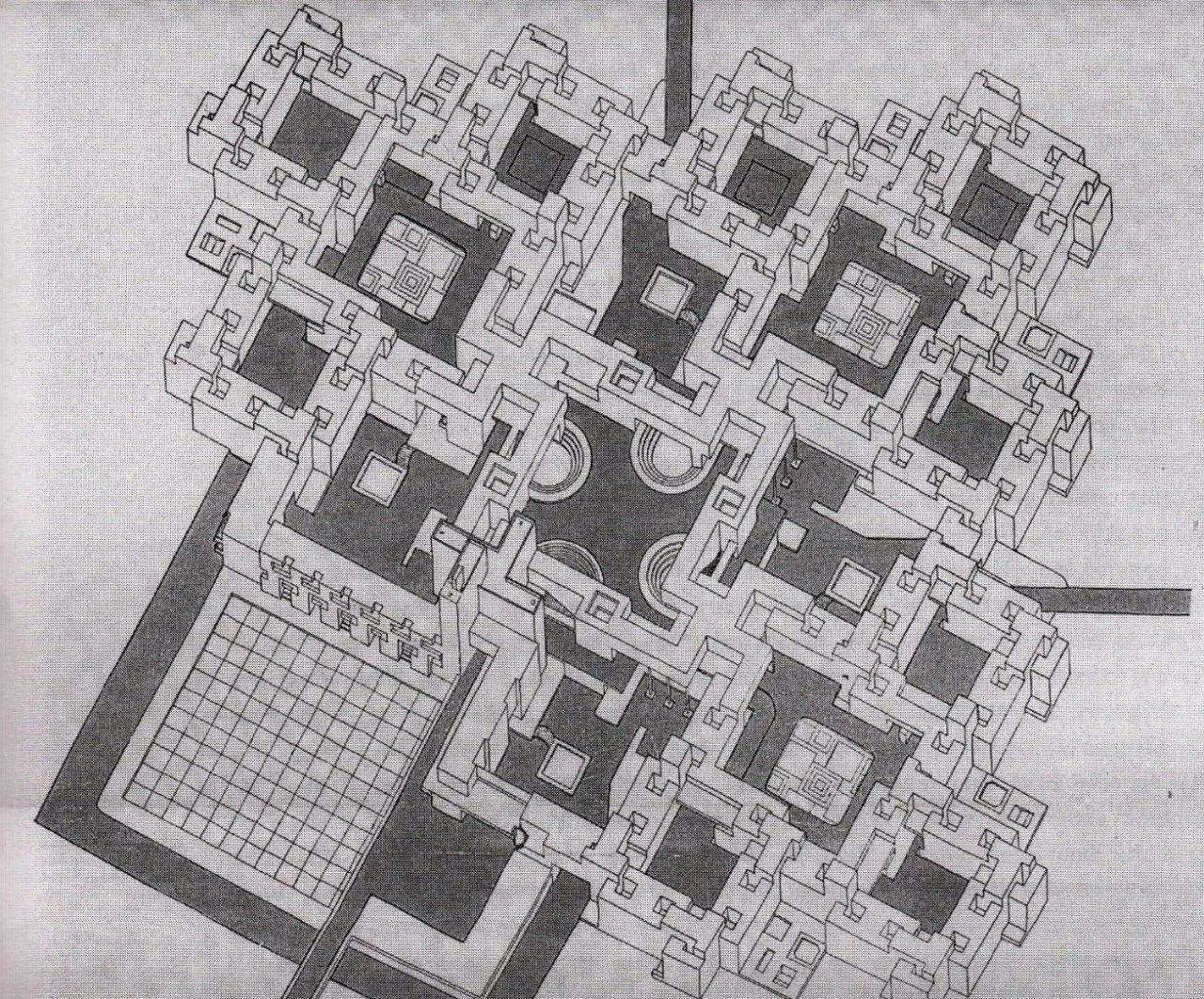

3.2 十小组的集体探索

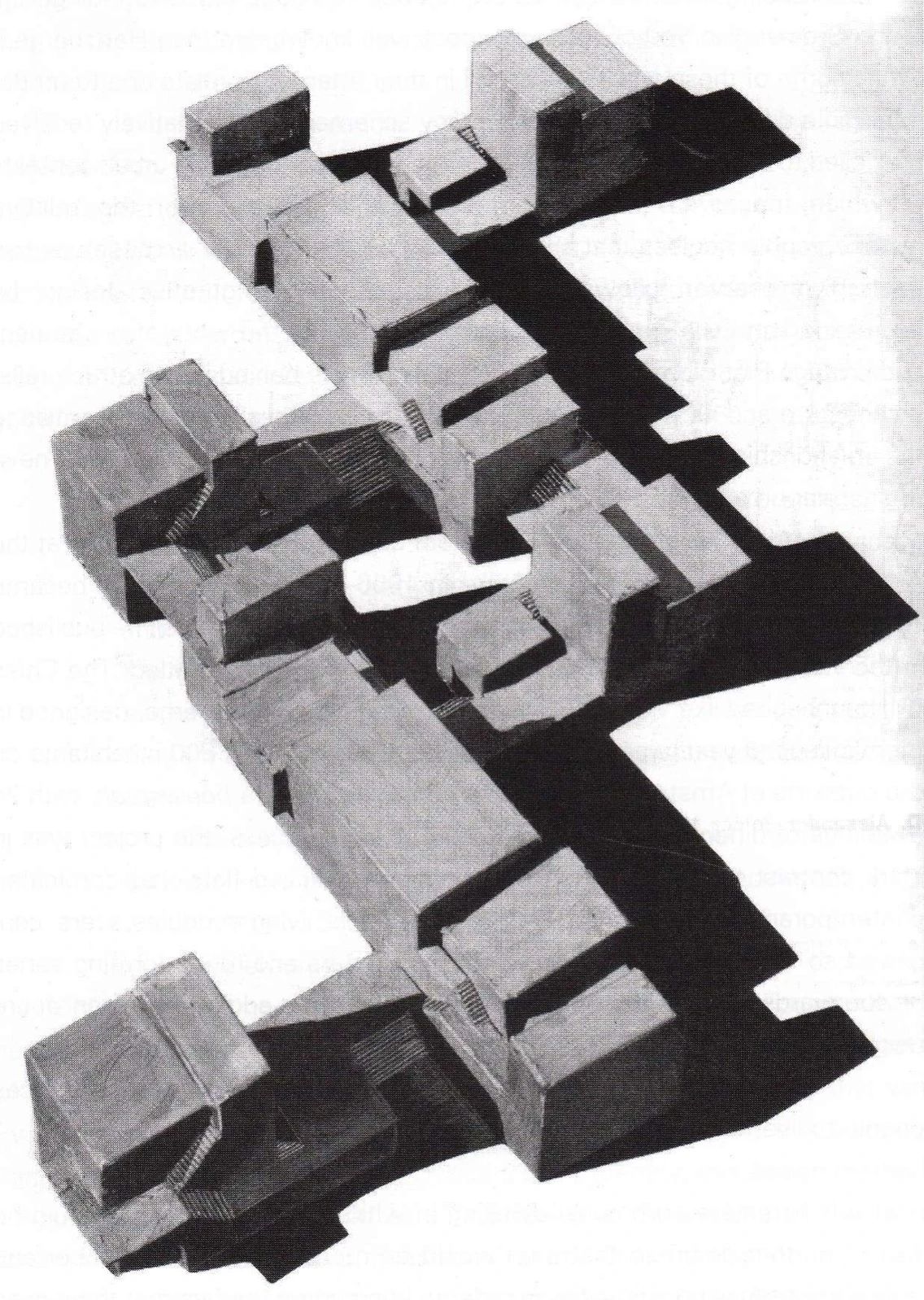

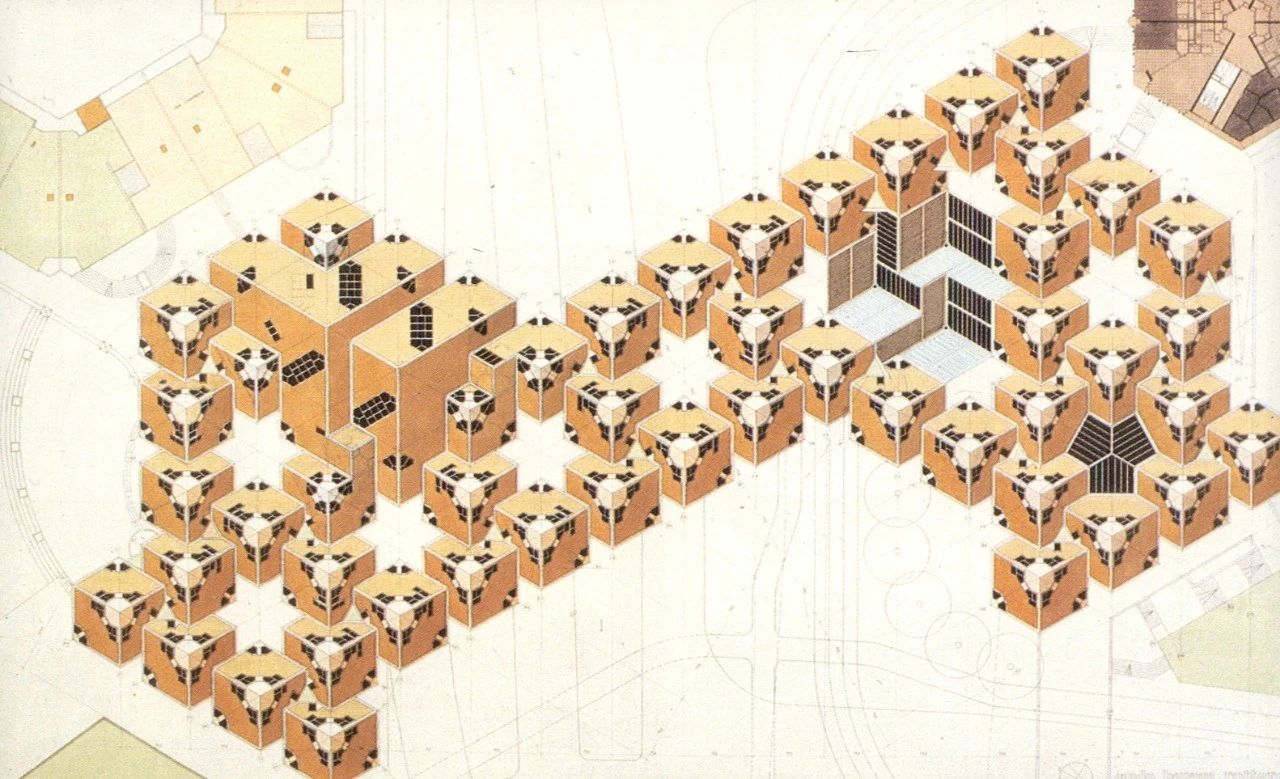

受凡·艾克影响很大的皮特·布洛姆(Piet Blom,1934-1999)(曾于1956-57年在阿姆斯特丹建筑学院受教于凡·艾克),在学生时期的若干作品已刊载在《论坛》杂志中。1958年的“村落般居住的城市”(图17)是为阿姆斯特丹郊区设计的800人住区,通过24个不同类型住宅单元的组合,形成一种“让人们不得不共同生活的平面”,通过“拆除隔墙,让人在共同居住中变得完整,个体性和集体性之间不再有绝对二分。”[22]一年后,布洛姆设计的500户住区项目进一步验证了这种聚落式平面的拓展可能,通过“Z”字形的住宅单元围合形成具有不同公共性层级的大小院落,暗示了家庭领域与城市空间的平衡 [16]。(图18)

图17:布洛姆,800人居住区设计“村落般居住的城市”

图18:布洛姆,500户居住区设计

在1959年的CIAM大会上,凡·艾克展示了布洛姆的设计作业,并附上宣言式标题“走向城寨式构成(vers une casbah organizee)”10)。尽管布洛姆并未直接模仿北非的城寨,其设计灵感更多来自童年在阿姆斯特丹老城的居住经验,但其设计描述具有和凡·艾克一样、源于传统聚落生活的敏锐感知力:“我厌恶‘居住(dwelling)’这个词,因为它直接让人联想到头顶上的屋顶这一概念。居住其实也可以在街区中、街道中、社区设施中,还有整个街区的氛围中。”[16]181

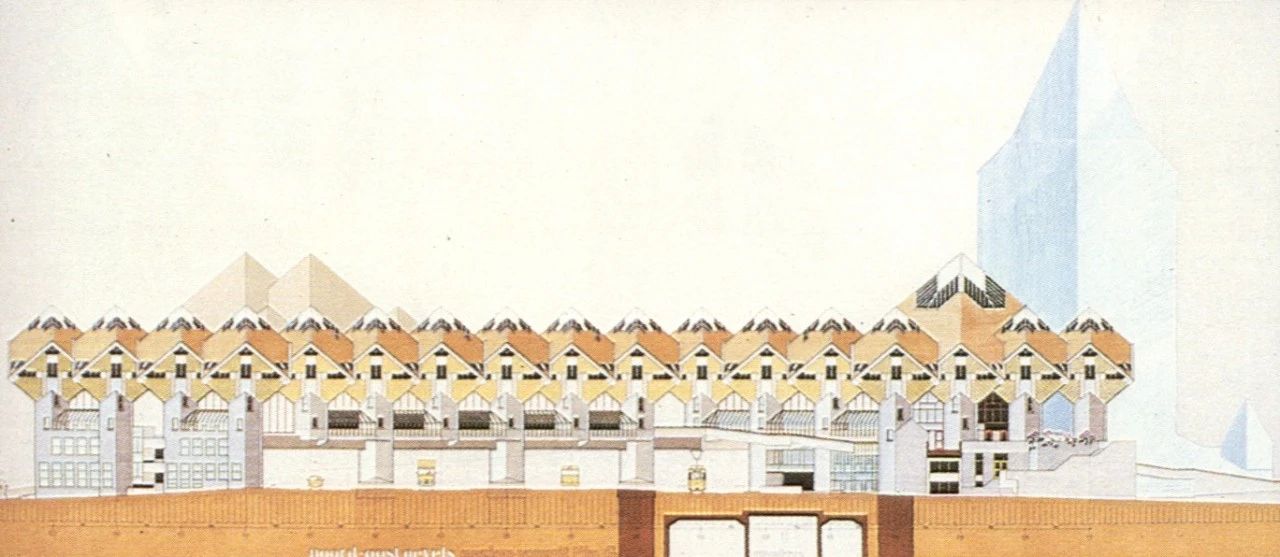

颠覆“屋顶”和住宅概念的类型学尝试,最后实现于布洛姆设计的鹿特丹方体住宅(Kubuswoningen)(1984)[23]。这片对城市港口区的住宅再开发,试图振兴在战后重建中愈发无聊的城市生活。整个项目包括270户住宅、1000平米的商业配套,作为主体的倾斜立方体住宅群被构思为一片“树冠”上的居住空间,围合成大小不一的院落,两栋放大的“超级立方体”是学校和商业中心,仍是经典的聚落式布局。每栋住宅仅通过“树干”式的核心筒接地,将底层尽可能多地留给公共空间;还有一条架空商业步行桥将多数住宅连接起来,灵感来自佛罗伦萨的韦基奥桥(Ponte Vecchio)——向有活力的历史城市空间致敬。(图19)

图19:鹿特丹立方体住宅(Piet Blom,1984)

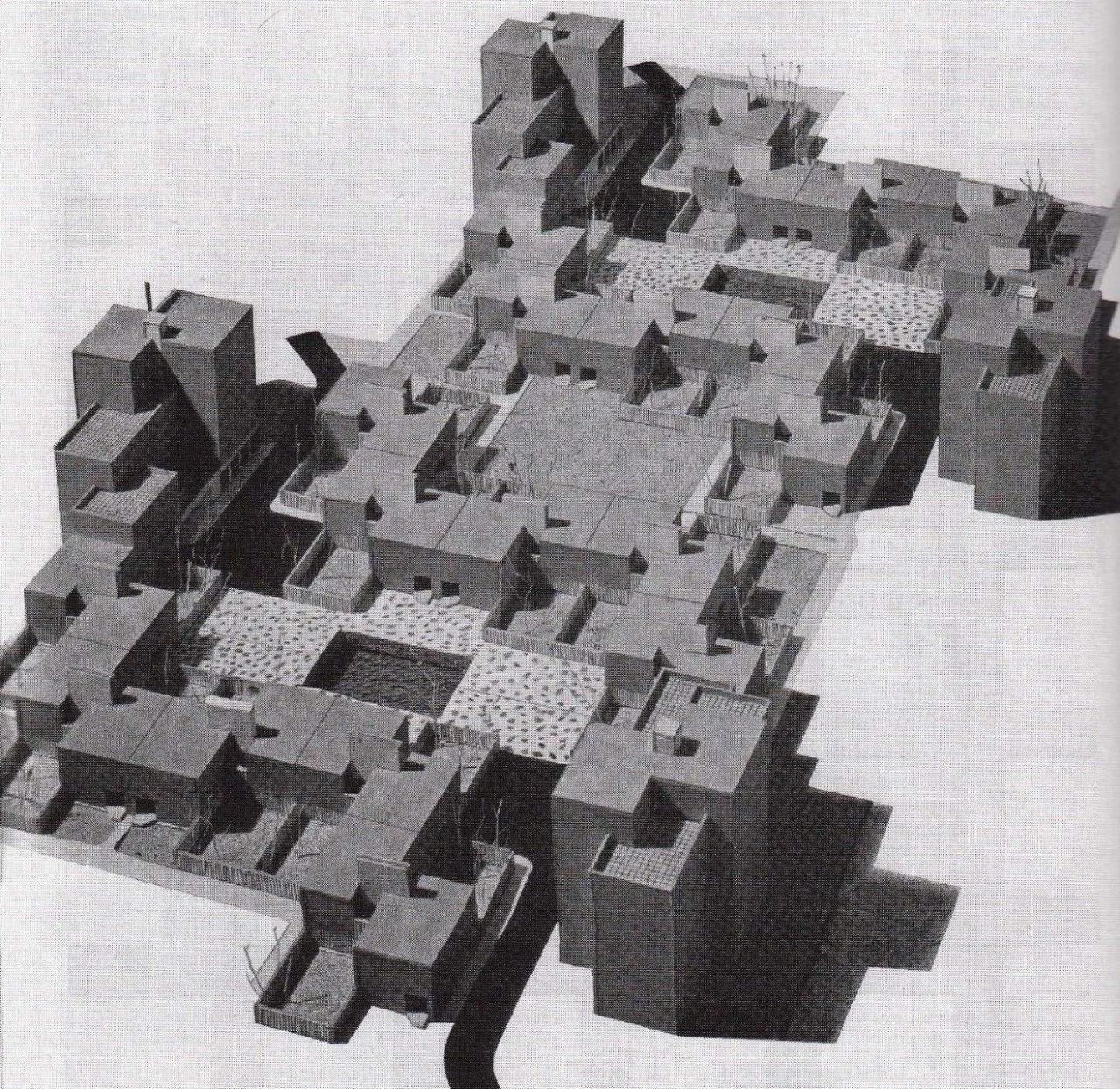

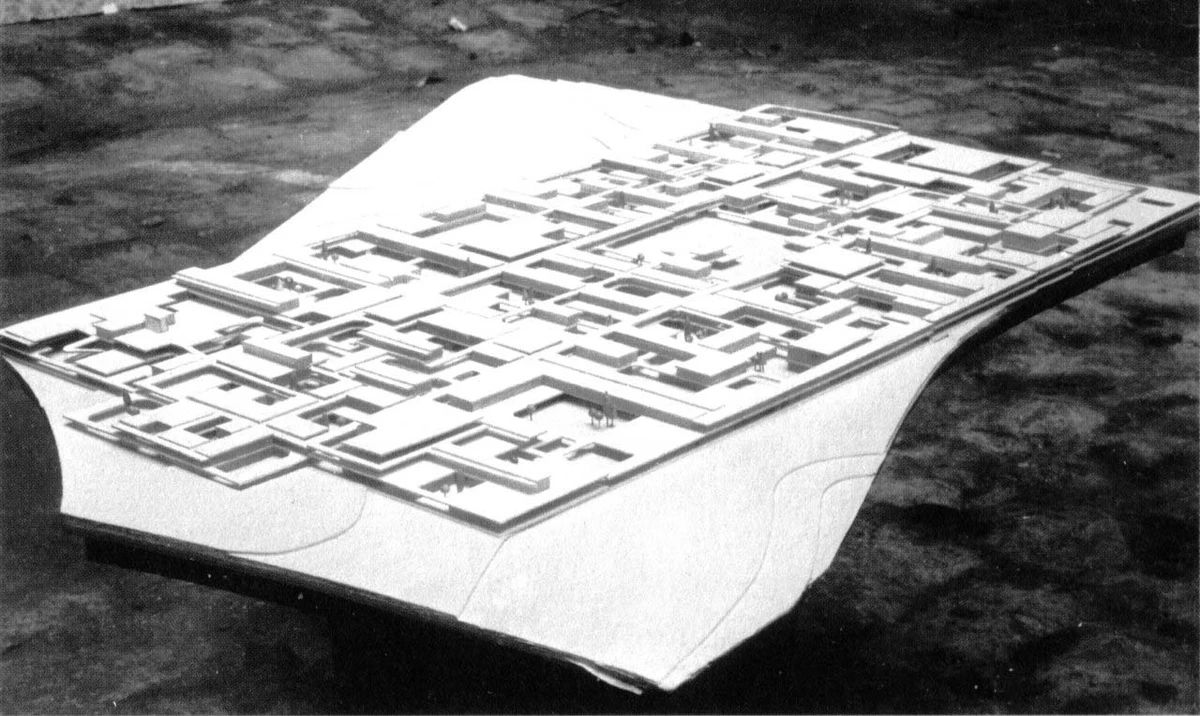

更大尺度的项目可见于坎迪利斯、约西齐(Alexis Josic)和伍兹的柏林自由大学规划(1963年)[24](图20)。柏林自由大学创建于二战后冷战之初的氛围下,受美国支持作为西柏林自由、民主氛围的阵地,在此背景下开展的设计竞赛为三人的设计创新提供了沃土。校园的设计概念是一种城市和建筑的形态融合体,被称作“毯式建筑(Mat Building)”[11],通过将纵横交织的步行交通流线与不同层级的院落活动空间编织起来,为个体和集体领域间细致入微的多样化关系提供土壤。尽管规划方案只得到部分落地,但它仍成功在单调的、低密度柏林郊区创造了一片“城市化”的校园。

图20:柏林自由大学规划设计方案(1963)

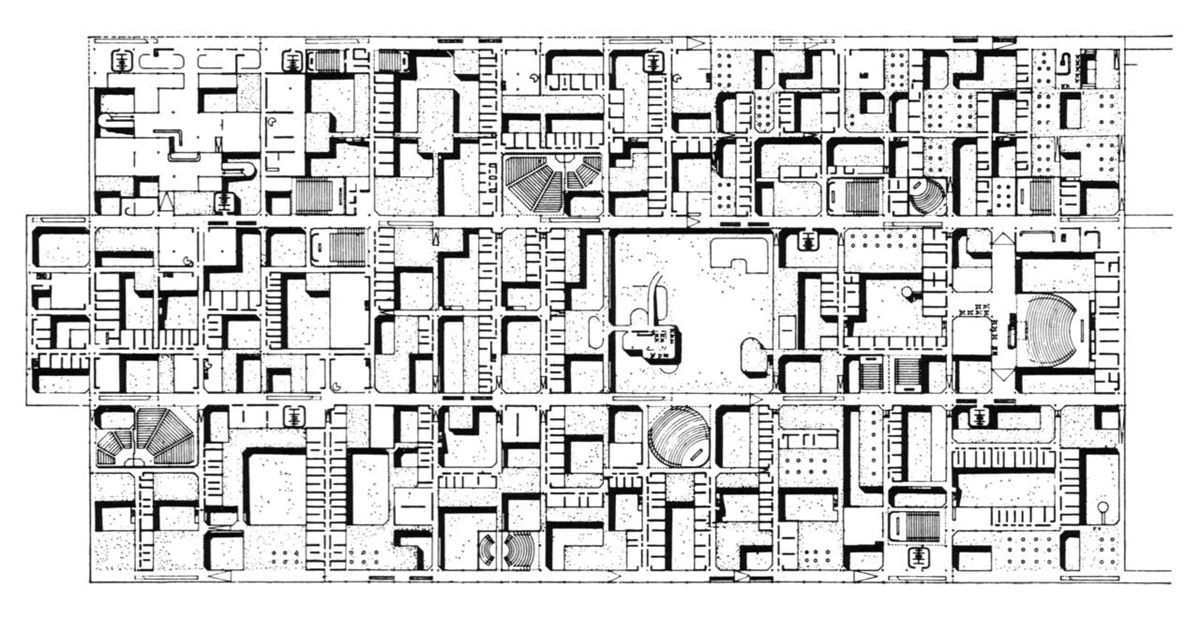

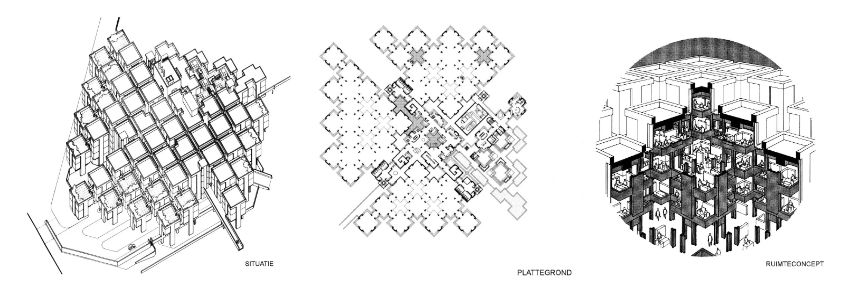

赫兹伯格的中央保险大楼(Centraal Beheer,1968-72)常被视为十小组设计的集大成之作。大楼的基本单元是平面边长9米的方形塔式结构,60个基本单元围绕十字形内街自由生长,内街在方形“塔楼”的围合以及天窗顶光的营造下具备了城市街道般的室外氛围,周围的“阳台”式空间朝向内街却无实体分隔,形成了大量模糊个人与集体、室内与室外界限的工作、休憩和社交空间。赫兹伯格在描述其设计理念时如此写道:“室内空间的组织遵循‘以城市为模型’的概念……关键是所有内部交通都顺应这一‘核心空间’发展,每个人都会顺着交叉的路径不断回到这里。”[25]这可视为赫兹伯格长期关注的欧洲中世纪城镇空间品质的复兴。(图21)

轴测图/楼层平面图/空间概念图

图21:赫兹伯格的中央保险大楼所体现的建筑人文思想

3.3 人文主义设计路径

总体而言,凡·艾克与《论坛》编辑部所推崇的设计路径可归纳于以下三方面特征,皆与人类学视野的聚落研究及“人学”复兴的诉求密切相关。

其一,城市环境应承载社会文化意义,城市建筑的形式应能承载建成环境中意义的形成过程。个体或集体应能将个体经验投射于形式之上,为句法式的构型赋予语义性的内容。其根源是一种“形式-意义”的二元关系,意义应借助形式(而非从形式)产生——即建成环境的意义不应只是由其内在特质所塑造,也源于其作为中介或容器的角色,可以激发、承载新的意义。这是凡·艾克通过聚落调查和研究觉察到的欧洲社会所缺之物。那么,形式又应如何产生?这也是凡·艾克研究传统聚落的形态与结构、并理解其文化身份内涵塑造的心理过程的目的,意图让逐步与意义剥离的现代建筑形式重获意义,让意义逾越功能、美学或象征,上升至某种世界观和宇宙观的层面。

其二,形式的可塑性是构型设计的标志性特征。但它不应被狭隘理解为一种可扩张的、“结构”意义上的单元体,也并非在形式上模仿传统聚落的集体主义观念,而是借助后者提炼的一种有效联结个体性和集体性的“构型”设计方法,以回应战后欧洲城市居住的新意识形态11)。他们试图让个体的尊严从毫无个性的现代主义板楼立面背后重新涌现,让每个居住单元作为个性鲜明的个体,以可识别的形体共同塑造公共空间的形态。如赫兹伯格所言,“居住单元”是一个“基本体(primary entity)”,是“最小的完整建筑单元,也是构型设计过程的基础。”[26]——个体成为集体的语义上的“他者(other)”,既是陌生的,又具有同等重要的逻辑。

其三,他们不赞同以符号或类型来生成意义(区别于后现代主义对意义的符号化路径),而是推崇所谓的“原型(archetypes)”:即一系列空间元素或情境,被视为物理和社会心理层面的基本居住单元。它不同于阿尔多·罗西在《城市建筑学》(1966)中提出的作为历史之“能指”的原型,而指向普遍意义上的人类生存境遇,可以是连接体、观景台、遮蔽物、障碍物,或是一切能够承载社会关系的空间。从布洛姆1962年赢得罗马大奖的儿童住区项目中可见这种多义性和抽象性。他说,“村落的大厅比起一栋建筑更像一座广场,反过来,村落中的广场比起广场来说更像建筑”;他在聚落式平面的中心广场设计了一个“剧场空间”:“这不是一座想象的中央剧场,而是一座普通的剧场、三倍于一座假想的剧场。在这里,或许只是平常的行为,看起来却像是表演。”[16]181与罗西参与设计的格拉拉公寓中的罗马式半圆剧场空间对照,不难理解十小组的“原型”理念背后的普适性追求。(图22)

图22:布洛姆获得罗马大奖的设计“一座像住宅的村落”

4 余论:《论坛》杂志之后

值得指出的是,凡·艾克和十小组作为CIAM的主要继承者,其根本立场是改良而非颠覆现代主义。尽管凡·艾克的“构型法则”与其他《论坛》编辑部成员的后期作品理念不完全一致,但其内里皆为人文主义的研究范式以及人文社会内涵的具形过程;其思潮进而渗入现代主义建筑的发展浪潮中,对战后欧美建筑界产生了深远影响。

首先,《论坛》杂志倡导的“形式-意义”二元体系为当代荷兰乃至北欧建筑师的崛起奠定了基础,尤其可见于凡·艾克、巴基马、赫兹伯格长期执教的代尔夫特理工大学培养出的MVRDV等一批先锋建筑师,其脉络亦可拓展至后来在商业上更为成功的BIG、Snøhetta等北欧事务所——他们基于对城市日常生活的人性化理解,在“形式-意义”的反复推演中形成其赖以成名的、依托于人而存在的陌生化形式,在国际建筑界掀起了一场人文主义基底的“形式革命”。同时我们也看到,北欧建筑师所推崇的形式在脱离了北欧城市文脉的国外作品(尤其是社会文化氛围差异很大的亚洲国家)往往难以获得同等成功,这反向印证了其“形式-意义”的生产必须基于特定的情境。

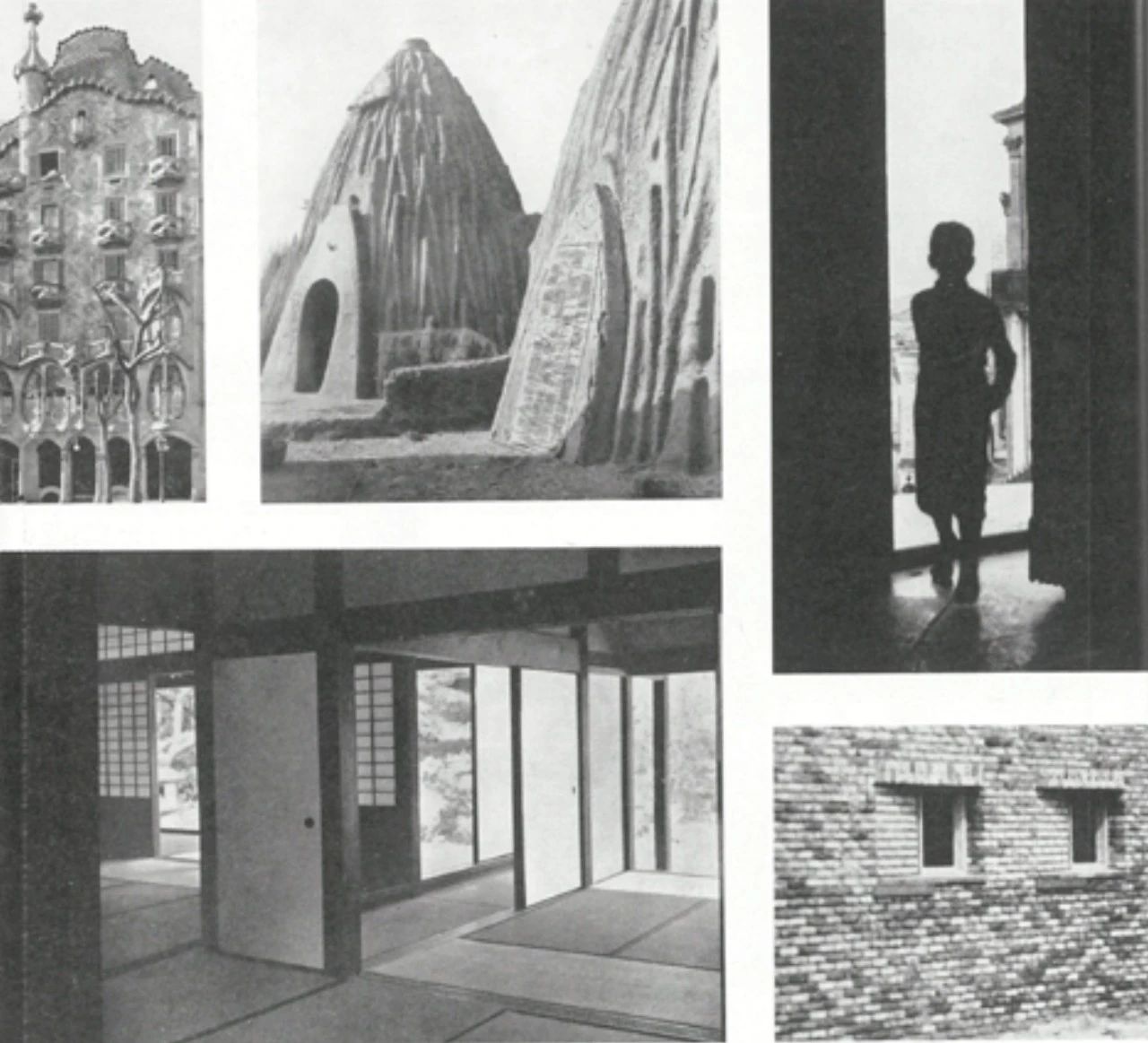

在战后的欧洲和美国,还有若干关于“形式-意义”探索的线索在平行开展,这些建筑师或是与凡·艾克及《论坛》杂志有直接互动,抑或是遥相呼应地共同推动了这一思潮传播。在凡·艾克的母校ETH,赫伯特·克莱默(Herbert Kramel,1936-2022)基于和罗兰·莱纳(Roland Rainer)(在维也纳美术学院学习期间)考察阿尔卑斯山区聚落建筑的经历,出版《诺伯根兰的无名建造》(Anonymes Bauen Nordburgenland,1961)一书,这些乡土建筑的建造逻辑也成为克莱默提出以建构为核心的“基本设计”教学框架的来源 [27]。在美国,西比尔·莫霍利-纳吉(Sibyl Moholy-Nagy)12)受纽约建筑联盟基金会资助考察各地乡土建筑,出版的《无名建筑中的自然风采》(1957)是最早的面向建筑设计领域的乡土建筑研究书籍之一。更具影响力的或是伯纳德·鲁道夫斯基(Bernard Rudofsky)在纽约现代艺术博物馆(MoMA)策划的“没有建筑师的建筑”展(1964)——尽管和凡·艾克等人的研究设计一样,展览中那些精美绝伦的聚落照片更易成为建筑师创作的“形式”来源,但鲁道夫斯基的研究实践亦不止于对现代建筑形式、材料和色彩的拓展,更关注其内在品质,如安居感、亲密感、场所感等[28]。

此外,凡·艾克和十小组作为战后第一场对现代主义的集体反思,还承前启后地导向了后现代主义思潮。查尔斯·詹克斯(Charles Jencks)在1970年编著出版的《建筑的意义》(Meaning in Architecture)[29]便收录了凡·艾克、里克沃特、诺伯舒兹(Christian Norberg-Schulz)等人的论文,讨论了符号学、语言学、结构人类学等如何影响建筑分析与批评。对于十小组的继承和反思为后现代主义的发展提供了沃土,其共性是围绕现代主义的“身份”焦虑。詹克斯曾吊诡地写道:“‘十小组’成员尝试赋予城市以身份特征及人性化尺度,但这些杰出的理念始终停留在抽象的、疏离的、难以理解的层面……没能提供一种关于历史惯习的具象语言。”[30]于是,后现代主义最终走向了符号化语言,大胆宣告了“现代主义的死亡”,又在十多年后几乎销声匿迹。而更加余音绕梁的却是凡·艾克、里克沃特等人含蓄而隐晦的话语,潜藏在结构主义至后现代主义的“形式”之中,推动形式作为一种能够包裹人的观念和身体的具形之物,也让“人学”成为当代建筑学无处不在的潜意识话语。

注释

1)尽管这一称呼与同一时期的“结构主义人类学”遥相呼应,但大多数后代建筑师更关注其“结构化的单元设计”路径而忽视了其人文主义出发点。见参考文献[1]。

2)荣格于1933-1942年在苏黎世联邦理工学院担任教授,在此期间出版著作《原型与集体无意识》(The Archetypes and the Collective Unconscious),提出了“原型”理论;在ETH求学的凡·艾克恰好选修了荣格的课程。

3)马丁·布伯,奥地利存在主义哲学家、宗教学家,他的著作《我和你》(I and Thou)英文版出版于1936年,其人文主义观念对建筑、规划界产生了较大影响。1954年,CIAM的组织者之一希格弗里德·吉迪恩(Sigfried Giedion)在大会上呼吁新人文主义,便引用布伯的作品写到:“对于重建‘你’和‘我’之间关系的需求,剧烈改变了城市应用的结构。”这后来导向了吉迪恩的著作《建筑,你和我(Architecture, You, and Me)》(1958)。见参考文献[2]。

4)卡罗拉·吉迪恩-威尔克,艺术史学家,是建筑史学家希格弗里德·吉迪恩之妻,自1925年起居住在苏黎世,两人同为艺术史学家沃尔夫林(Heinrich Wölfflin)的弟子。围绕她的艺术家圈子包括阿尔普(Jean Arp)、查拉(Tristan Tzara)、蒙德里安(Piet Mondrian)、布朗库西(Constantin Brâncuși)、恩斯特(Max Ernst)、克利(Paul Klee)等,还有爱尔兰作家乔伊斯(James Joyce)。

5)今大多数藏品收藏于专门贡献于非洲藏品的巴黎布朗利河岸博物馆(Musée du quai Branly)。

6)由于考察团采集的对象包括面具等具有很强宗教仪式性的珍贵物品,其获取过程具有很大争议。代表团领导者格里奥尔声称所有物品都是合理购买或交换获得,但后来莱日的民族志中提到,很多物品是通过胁迫、甚至是偷窃获得的。最终,他们用从法国带来的一大批香水、肥皂等现代工业品作为“交换”,收集了超过3500个物件、6000张照片、1600米影片胶片以及大量的旅行笔记。

7)该大会于1959年9月7-15日在荷兰小镇奥特洛(Otterlo)举行,作为最后一届CIAM大会,标志着CIAM的结束和“十小组”的胜利。会议以小规模的、深入的研讨区别于二战前的CIAM大会,共有来自20个国家的43名参与者受邀参会。建筑师展示的建筑项目包括凡·艾克的阿姆斯特丹孤儿院、路易·康的费城的理查德医学中心项目、厄尼斯托·罗杰斯的米兰维拉斯卡大厦、丹下健三的香川县厅舍等,大多为十小组推崇的新粗野主义或人文主义作品。

8)凡·艾克曾发问,“如果社会没有形式,建筑师能为它建造一种对应形式吗?”见《论坛》杂志1962年第3期。

9)《过渡礼仪》(The Rites of Passage,1909)一书讨论了历史村落、城镇、住宅或寺庙中的“门槛(threshold)”概念,尤其是“越过门槛/门洞”这一行为在婚姻、怀孕、收养、成人、结婚、丧葬等社会仪式中的意义,具有强烈的空间指涉。

10)“casbah“(老城)来自阿拉伯语,专指北非阿拉伯地区常见的一种防御性碉堡或拥有防御工事的老城。柯布西耶在做阿尔及尔规划时,参观并学习了阿尔及尔老城。凡·艾克在这里特地使用了法语,或也是对柯布西耶那句著名宣言“走向新建筑(vers une architecture)”的回应。

11)60年代,随着左翼知识分子及学生运动席卷欧洲各国,对于“共有性”和“社区性”的呼唤在社会主义氛围下不断变强,尤其在北欧地区涌现一批“模范住宅区”。与此同时,个人尊严在战后亦得到强化,代表这种意识形态的研究如扬·盖尔对于公共场域中个人行为的观察记录。

12)西比尔·莫霍利-纳吉,建筑史论家、教育家,“德意志工艺联盟”建筑师Martin Pietzsch之女、包豪斯艺术家László Moholy-Nagy之妻,战后现代主义建筑最著名的批评家之一。1937年移民美国。后任教于普瑞特艺术学院和哥伦比亚大学,多次为《论坛》杂志供稿。

参考文献

[1] 潘曦. 社会性下的邂逅:人类学与建筑学中的结构主义辨析[J]. 建筑学报,2020(06):4-8.

[2] TEYSSOT Georges. Aldo Van Eyck and the Rise of an ethnographic paradigm in the 1960s[J]. Joelho Revista de Cultura Arquitectonica, 2011(02): 50-67.

[3] 阮昕, 中文版序//约瑟夫·里克沃特著, 刘东洋译. 城之理念:有关罗马、意大利及古代世界的城市形态人类学[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2006: 17-24.

[4] 青锋. 当代建筑理论[M]. 北京: 中国建筑工业出版社,2022: 57.

[5] 和马町. 阿尔多·凡·艾克的“间隙性”:从剩余空间到意义场所[J]. 世界建筑, 2021(04): 31-39+128.

[6] JASCHKE Karin. Architecture as artifice[J]. The Journal of Architecture, Volume 6, 2001: 135-144.

[7] WALDEN Lauren. Africa in the Surrealist Imaginary: Photographs of Sculpture in Minotaure and Documents[J], Visual Anthropology, 34(3), 2021: 185-213.

[8] SMITHSON Allison. Team 10 primer 1953-1962[J]. Ekistics, 1963, 15(91):349.

[9] VAN EYCK Aldo. The medicine of reciprocity tentatively illustrated[J]//DANNATT Trevor. Architect's Year Book X[M]. London: Elek Books, 1962: 174.

[10] 徐鹏,倪阳.人本主义的回归——浅析西方现代艺术对阿尔多·凡·艾克建筑思想的影响(1940—1960)[J]. 建筑技艺, 2021, 27(04):94-96.

[11]AVERMAETE Tom. CIAM, Team X, and the Rediscovery of African Settlements: Between Dogon and Bidonville[J]//LEJEUNE Jean-Francois, SABATINO Michelangelo. Modern Architecture and the Mediterranean: Vernacular Dialogues and Contested Identities[M]. London: Routledge, 2009: 251-264.

[12] VAN EYCK Aldo. Architecture of the Dogon[J]. Forum, 1961(9), 116-121.

[13] VAN EYCK Aldo. The Pueblos[J]. Forum, 1962(8): 81-94.

[14] VAN EYCK Aldo (in collaboration with P. Parin and F. Morgenthaler). Dogon: Mand-Huis-Dorp-Wereld[J]. Forum 17, no.4 (1963, published 1967): 30-50. 英文版收录于参考文献[29]:170-230.

[15] STRAUVEN Francis. Aldo van Eyck: The Shape of Relativity[M]. Amsterdam: Architectura and Natura, 1998.

[16] JASCHKE Karin. ‘City is House and House is City: Aldo van Eyck, Piet Blom and the Architecture of Homecoming’[J]// DI PALMA Vittoria, et al. (ed.) Intimate Metropolis: Urban Subjects in the Modern City[M]. London: Routledge, 2008.

[17] CALAMEGRIAULE Genevieve. Ethnologie et language: La Parole chez les Dogons[M]. Limoges: Lambert-Lucas, 2009.

[18] VAN EYCK Aldo. Is architecture going to reconcile basic values?[J]// NEWMAN Oscar. CIAM ’59 in Otterlo[M]. Stuttgart: Kramer Verlag, 1961: 26-35; 216-217.

[19] VAN EYCK Aldo. Identification of leaf with tree[M]// LIGTELIJN V., STRAUVEN F. Collected articles and other writings, 1947-1998[M]. Amsterdam: Sun, 2008: 443.

[20] DEL RÍO Rebeca. ‘Forum‘ Architectural Journal as an Educational and Spreading Media in the Netherlands[C]//Proceedings of Revisiting Post-CIAM Generation: Debates, Proposals and Intellectual Framework. ESAP, Porto, Portugal, April 11-13, 2019.

[21] SMITHSON Peter. The Slow Growth of Another Sensibility: Architecture as Townbuilding[J]// GOWAN James (ed.) A Continuing Experiment: Learning and Teaching at the Architectural Association[M]. London: Architectural Press, 1973: 56.

[22] BLOM Piet. Project P. Blom[J]. Forum 14, no. 1, 1959: 322-323.

[23] Denim Pascucci. AD Classics: Kubuswoningen / Piet Blom[EB/OL]. https://www.archdaily.com/482339/ad-classics-kubuswoningen-piet-blom

[24] AVERMAETE Tom. Another Modern. The post-war architecture and urbanism of Candilis-Josic-Woods[J]. Rotterdam: NAi Publishers, 2006.

[25] Atelier Herman Hertzberger. Vision[EB/OL]. https://www.ahh.nl/index.php/en/homepage/organisatie

[26] HERTZBERGER Herman. Een Studie in Configuratie[J]. Forum 17, no.4, 1963: 5-12.

[27] 吴佳维, 顾大庆. 结构化设计教学之路:赫伯特·克莱默的“基础设计”教学——一个教学模型的诞生[J]. 建筑师, 2018(03): 33-40.

[28] 潘玥. 朝向重建有反省性的建筑学:风土现代的3种实践方向[J]. 建筑学报, 2021(01): 105-111.

[29] JENCKS Charles, BAIRD George. Meaning in Architecture[M]. London: Barrie & Rockliff; 1969).

[30] Léa-Catherine Szacka. Writing ‘from the Battlefield’: Charles Jencks and The Language of Post-Modern Architecture[EB/OL].https://www.jencksfoundation.org/explore/text/writing-from-the-battlefield-charles-jencks-and-the-language-of-post-modern-architecture

图片来源

图1:https://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_Dakar-Djibouti

图2:LEIRIS Michel. L’ Afrique fantôme[M]. Paris: Gallimard, 1934.

图3:WALKER Ian. Out of Phantom Africa: Michel Leiris, Man Ray and the Dogon[J]// GROSSMAN Wendy, RAY Man. African Art and the Modernist Lens[M]. International Arts & Artists, 2009.

图4, 7-8:《Minotaure》杂志1933年第2期

图5-6:GRIAULE M. Dieu d’eau, entretiens avec Ogotemmêli[M]. Paris: Éditions du Chêne, 1948.

图9-10:参考文献[12]

图11:参考文献[11]: 259

图12:LIGTELIJN V., STRAUVEN F. Collected articles and other writings, 1947-1998[M]. Amsterdam: Sun, 2008: 443.

图13:参考文献[2]: 57

图14-15:《论坛》杂志1960年第3期

图16:www.archeyes.com/the-amsterdam-orphanage-by-aldo-van-eyck-post-war-architecture/

图17:《论坛》杂志1958年第7期

图18:《论坛》杂志1959年第5期

图19:参考文献[23]

图20:参考文献[11]

图21:参考文献[25]

图22:《论坛》杂志1963年第5期