△ 大堂一日:建筑偶然承载了时间… 视频版权:是然建筑

2023年一个阳光和煦的冬日,在上海交通大学设计大楼,由其建筑师阮昕召集的一场由大楼建筑设计引出的雅集,作为设计学院主办的第七届建筑人类学论坛的特别闭幕活动,在大楼大堂静谧的氛围中展开(图1、图2)。

△ 图1:南立面 摄影:苏圣亮

△ 图2:从游廊看大堂 摄影:苏圣亮

参与者为(按姓氏笔画排序):

王骏阳 | 南京大学建筑与城市规划学院教授

王铭铭 | 北京大学社会学系教授、北京大学人类学与民俗研究中心主任

庄 慎 | 上海交通大学设计学院教授、阿科米星建筑事务所主持建筑师

李兴钢 | 中国工程院院士、中国建筑设计院有限公司总建筑师

张鹏举 | 内蒙古工业大学建筑学院教授、全国工程勘察设计大师

何健翔 | 源计划建筑设计工作室主持建筑师

青 锋 | 清华大学建筑学院副教授、建筑系副系主任

俞 挺 | Wutopia Lab主持建筑师

柳亦春 | 大舍建筑设计事务所主持建筑师

黄居正 |《建筑学报》执行主编

葛 明 | 东南大学建筑学院教授

魏春雨 | 湖南大学建筑学院教授、地方工作室主持建筑师

△ 图3:古希腊雅集图 来源:National Geography

△ 图4:大堂雅集现场 摄影:是然建筑

为何如此“雅集”?(图3)阮昕解释道:中国古人雅集为吟咏诗文,议论学问,与古希腊人的symposium颇为相似。我们相聚在设计大楼的大堂里,有点像古希腊人,大家靠坐一起,虽没有侍待酒食,但依然随古风,不辩论,也不打岔,而是每人依次娓娓道来。此次“雅集”有建筑界诸多大学者和大建筑师(图4)。我感激大家的到来;更希望在这个极端碎片化的时代,我们能有机会静坐片刻,就“家屋社会”和“城市家屋”这个主题展开一些深入的交流和探讨。

△ 图5:雅集下半场 摄影:是然建筑

下半场

—

嘉宾:王铭铭、张鹏举、俞挺、魏春雨、黄居正

主持人:庄慎

庄慎 允许我用一个建筑师的方式来主持,之前跟阮老师交流这个设计时,我说阮老师您这个设计的空间与形式背后显示出很多文本性的意图,在设计上十分自洽。同时以我个人感觉,换一个外部视角看,这样具有自洽色彩的建筑却有着十分强烈的自治性,这在当代语境下是非常值得讨论的。

本场各位嘉宾老师的研究或实践领域,都跟今天的主题非常有关联。我很希望我们的雅集落脚在从遥远的家屋到现在似乎正在失去家屋的时代,以及建筑学科正面临的情况。

事实上每个时代的建筑师或者是建筑学人,都有一种愿望:用建筑学的方法、形式、空间去反映当代空间产生的需求本质。这里有很多方法,有的方法是面对社会以及生活多样的变化,我们去追求一个跟随变化的建筑;还有的方法是采用非整体性的策略,把建筑内部与外部分离,让外部来应对当代的城市形象,让内部来适应各种各样的变化和不可捉摸的生活;当然还有另外一种方式,是否某种模式或者类型可以穿透时代或年代,以它的自治性,即不变的情况来回应任何变化。

譬如阮老师用家屋概念,彼得·艾森曼(Peter Eisenman)采用内部自治性的几何结构,似乎都成了一个可以认真考虑的方式。它联系起了人对于建筑空间使用的适应性,对建筑变化耐受的适应性,这些仿佛是可以有相互促进、相互对抗、相互生成的机会。所以借阮老师召集的雅集,我们可以讨论设计当下面临着的,未来何去何从的问题。王铭铭老师是人类学大家,涉及“家屋”概念肯定有很多可与大家分享的,我们先有请王老师。

王铭铭 这次没去交大徐汇校园,难以了解那里的上海交大的面貌,但我初访新校区,得以见识设计大楼,实在大开眼界!我认为有两个理由使它应该被认定为杰作。

第一个是:我刚才内内外外走了一圈,发现这栋楼给我们提出一种要求:它呼唤着改变,要求周边的楼都应该重新设计,不然设计学院所在区域的景观就很不和谐。这恰好证明这个楼的设计和建设是成功的。走到里面就更是这样了,它的意味超出一般(图6、图7)。

△ 图6:外立面陶板 摄影:阮昕

△ 图7:从游廊看向大堂 摄影:苏圣亮

第二个是:这栋楼让我很想拥有它。我每次看到好的楼都会暗自嘀咕说:这栋楼要是给我的话,我一辈子都不用上班了。这个玩笑兴许能从个人的角度表明,这栋楼的确很令人喜欢。

高兴之余,我也感到孤单。这两场雅集我是唯一以人类学为业的人,而我并没有那种“舌战群儒”的功底,听到一些自己不一定接受的话,却不见得能应对,相当紧张。我只能勉为其难,拉杂地说说自己对这栋楼该如何被解释的看法。

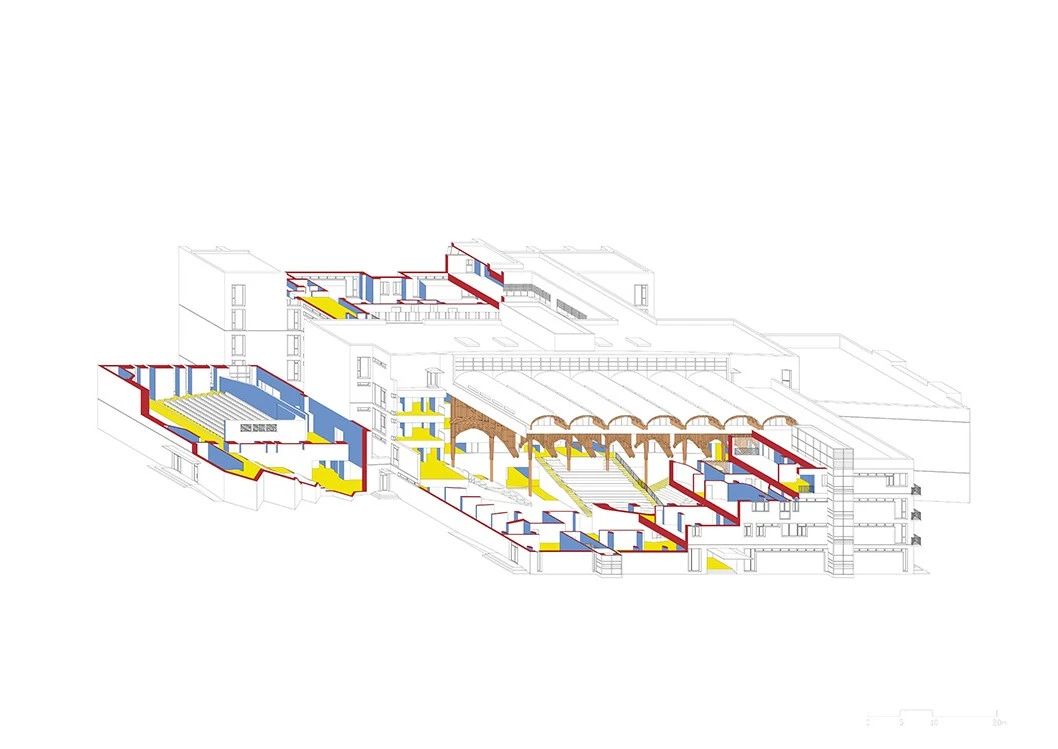

△ 图8:大楼的剖切轴测图 ©阮昕工作室

这次阮昕教授用了“家屋”一词来描绘他的作品。他是创作者,对他的作品有至高解释权。而我却有些胆大,想提出点异议。我认为,对这个建筑,如果我们不对“家屋”这个概念善加界定,那它便是不够用了。我觉得,我们要解释的这栋楼比起一般意义上的家屋来要大很多,它给我的感受是一栋有很强社会功能的楼(图8)。我们很多单位大楼是没有这种感觉的,它们即使有会议室,大多也只能够容纳自己院系的人员,而这栋楼却不一样。它的大堂超常宏大,在我的观感中,它甚至能容纳神圣。因此我觉得如果非要说它是“家屋”,那它也应该被解释成一个“包容了庙堂的家屋”。

这接近于法国人类学奠基者马塞尔·莫斯(Marcel Mauss)笔下爱斯基摩人冬季的居所。这种场所不同于人们更熟知的狩猎-采集和游牧人夏季的帐篷,它可以住好几家人,每家每户各自有私人空间,但它的公共空间相对大得多,能使不同家紧密关联为一个统一体。也就是说,家屋本身起到聚会场所的作用,在其中,群体生活密度极高,人们在节日期间通过仪式展开着人人与人神之间的密切互动。莫斯笔下村民的“家屋”令人想到当下。

我们现在的公共生活浓度似乎越来越稀薄,好像我们只生活在私人领域里面。越来越像夏季的爱斯基摩人,遗忘了冬季的集体神话,我们的生活被世俗化。由此,私人巫术替代了集体仪式。

这里“似乎”一词很重要。追随所谓“时代”,我们的学界往往“崇私弃公”并由此片面地看待事物,用唯有“私”之含义的定义来理解“公私合一”的概念。我认为,用不含公共性、私人化的“家屋”来解释这件设计的杰作,就有这个问题。我们历史和现实上的家是有容纳国和天下的作用的,是“公私合一”的,如同爱斯基摩人冬季居所的变体。

而一旦我们用了“家屋”这样的词,它的面貌似乎全然改变了,我们随之也变成了只生活在夏季的爱斯基摩人,唯有世俗性、巫术、离散,而无其他。我们丢弃了本来有的那些内涵,剩下的就是人类双重性的一重。这甚至令我觉得我们应该抛弃“家屋”这个人类学的词汇:人类学有很多词汇,我们没有必要死磕在一个词汇上面……

对“此情此景”的这番感受,难道不是在要求建筑师和人类学家一起来对我们持有的误解进行修正吗?难道不意味着我们应当更模糊地看到公私分野?我觉得是这样的。

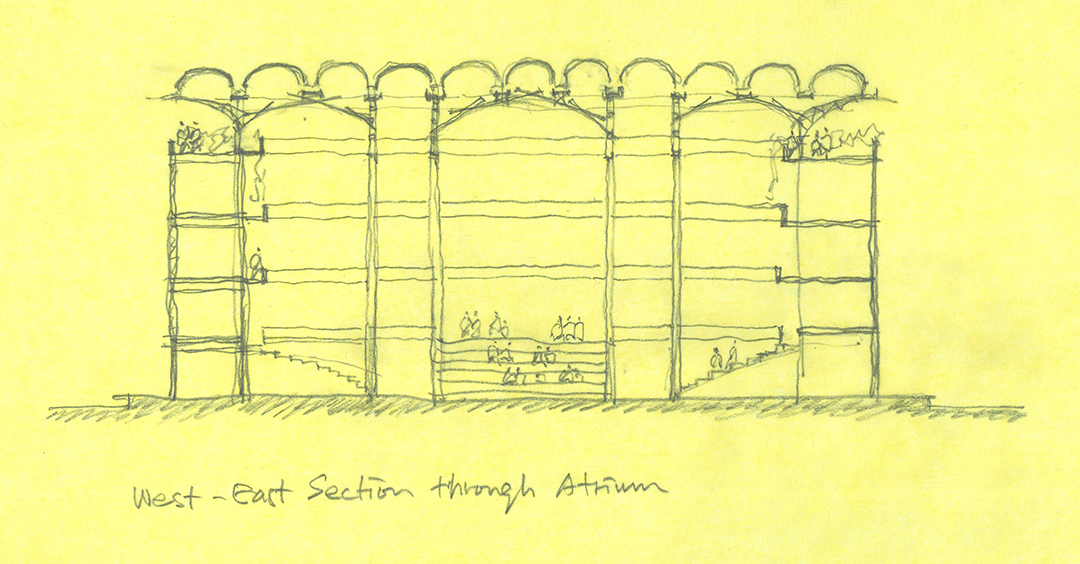

△ 图9:大堂东西剖面草图 绘制:阮昕

我猜想,这栋楼的设计者在展望这座建筑的图景时,其实已经很重视这里说的“公”了。我们现在坐在这里,感觉到这个大堂如此高大,以至于我们自己变得极为渺小,感觉就像坐在一座大会堂里(图9)。我们这很不像是在作雅集,反倒像是在供养某种高高在上的存在。

必须说,这并不是反常的。就像前辈借爱斯基摩民族志所影射的那样,我们人的生活由两个部分构成:一个是我们的私人生活,另一个是我们的公共生活,从人类出现时情形就是这样。有很多理论家说公共生活是随着历史的进步而越来越发达的,而也很多理论家则相反,他们深信私人化是“文明进程”的主线。然而这些都是误导我们的故事。

就像我的两个杰出同行大卫·格雷伯(David Graeber)与大卫·温格罗(David Wengrow)在其合著《万物的黎明:人类新历史》(The Dawn of Everything: A New History of Humanity)一书里表明的,从狩猎-采集民族开始,公共性就已经很重要了。有很多旧石器时代的考古遗址证明,猎人和游牧民已经创造了很多公共性、纪念碑性的建筑。此类“考古文物”的存在表明,公共生活与私人生活一样,是我们人类的本性。

做人类学,不能忘记人类是由这两部分构成了他的生活。同样地,做建筑,也不能忘记这一公私合一的人类本性。现在研究和崇尚私人生活、日常性及“凡人性”的主张越来越流行。殊不知,事实上,倘若人只有私人、日常、“凡俗”,那他/她便会生活于无意义的状况之中。

如何理解?这牵涉到我做的专业——人类学——的用途。

我喜欢讲有关白马藏人“智慧”的故事。我仅在他们那里住了半个月。不过我很幸运,初到那天正是建设一栋“家屋”的日子。屋子是私人的,不归属于寨子集体。据说,它也是一个来自成都的木匠根据地方传统设计的,建房也是他指导进行。但建房绝对是个全寨子的集体之事。如我所目睹,那木构的房子基本是一天完工的。那天,寨子里的男子都来搬运、垒砌、连接房子的主要构件(松木),女子则为大家做炊事,完成她们的工作后,她们排成一队,欣赏着屋子拔地而起的生成过程。

碰巧我是住在这座新楼对面一个歌王的房子中,就像附近刚建成的那栋屋子,歌王的“家屋”是由两层楼和第三层的阁楼构成的,最底下的一层楼用来放粮食和养猪,第二层住人,阁楼则存放一些神明和腊肉。二层是核心,中间的厅有一个火塘,火塘是用来烧水、做饭和取暖,与此同时把所有的垃圾都往里烧,烧上去烟就升到三层,熏到猪肉。为何要把他们的神也放在三层?他们觉得三层地方最隐秘,同时最离天最近。如果这样的建筑是所谓的家屋,那么,如我前面所说,它便不只是人间和“私人”的,而且还有个通道,将“下面”联系到“上面”,将“里面”联系到“外面”。

这里用的上下、内外的“二元对立”概念,都貌似结构对子,但我觉得它们不单是概念性的。我觉得,结构主义大师克洛德·列维-斯特劳斯的错误很可能就是没有认识到任何一个屋子都有物质性的东西,都有他的“语法”所难以消化的东西。我也觉得,物质性和精神性是不分的。我们不应幻想有纯粹物质性,也不要幻想有纯粹精神性。我们应该多思考两者的同时存在乃至“杂糅共生”,多寻找联系二者的“第三者”。

例子还是白马藏族的家屋。除了纵向的“通天”轴线之外,还有火塘这个重要枢纽。他们的神山老爷出巡时,一定要到每家每户的火塘去绕一圈,由此给家屋带来山的灵性。这个民族没有庙,那座山就是他们的庙,就是他们的公共生活。我们建筑有没有容纳这些东西?只有容纳这种东西的建筑才是有完整性的。

在这次会议的主旨发言上,我谈到了家屋、村庙、城市的“完整世界性”。我试图从这个“姿态”出发,重新解释“世界的创造是一切建筑的典范”(伊利亚德语)的深意。我以传统民居为例,说明家屋实为一个关系实体,它疏通着家内的前后(历史)和左右上下(结构)关系,也关联着家内与家外的邻人和他人、他物及神/天的“广义人文关系”。我以村庙为例,说明社区的“中心建筑”如何是家屋、田园、山水三重世界的中间环节。最后,我以华夏社会的城市、乡镇、山林(圣地)、江湖层次为例,说明内外关系实为我们传统区位的“构成原理”。在我看来,家屋、庙、城都是建筑,与方位之外的自然景观(山,山林-江湖)有别,但又是容纳外在事物的容器,同时,是伊利亚德意义上的世界中心或宇宙树。

设计师和学者尽可以批评我说,“你这不只是在说传统吗?难道我们现在不是很不同于过去吗?你怎么不说说现在的变迁?”作为人类学者,我确实更关注传统。但我并不相信传统无关乎现代,我相信对传统的回溯也是对现代的介入。

因为,在我看来,如果我们非要用过去、现在、未来三个时态来形容历史,那么,大致最好的历史理解便是:我们没有离开过去,我们生活在过去的未来中。我深信阮昕教授在设计这栋大楼时心境也是这样的,他也生活在现在,生活在过去的未来中。并没有“告别”我们这里提到的一切,没有忘记“家”本应是世界整体基因的道理。所以,可以认为,我之所以用“包容了庙堂的家屋”来回应他的“家屋”之说,只不过是想更如实地把握他的心思。

庄慎 王老师刚才把完整性、物质性、灵性深入浅出地讲得既轻松又明晰。张鹏举老师在内蒙古有众多杰出建筑实践,都体现出他长期关注地域与人本的思想,下面有请张鹏举老师。

张鹏举 来现场之前我跟其他老师一样,先看到了照片脑子里有不少疑问,这是幢设计学院的教学、办公大楼。类似我十多年前经历过的改造设计项目,是改造同样功能属性的建筑,呈现的状态却很不同,疑问的同时更多的是期待。

第一次看到照片的时候,首先是一惊。这个形式挺好,感觉有一种不一样的东西,但陌生中还是有一种熟悉感。我其实就是带着这个问题,盼着这一天来感受形式背后的空间。

我一般看好房子,都希望是自己的真实感受,从浦东机场下来一路闭着眼睛,一方面我在对抗咳嗽(有些生病),实际上我也有意这么做。一路屏蔽信息、杂念,等到我睁开眼的时候,我看到的东西对我而言就相对真实。我第一个感受会是什么?尽管我先看到了照片,但是现场确实有一种震撼的感觉,不是一般陌生的那种震撼,而是当中又有那么多熟悉感。

陌生来自我们现在常常习惯用的一些手法,我们很多时候不自觉地接受某种形式的好,而忘记了真实的感受。我自己做房子也常常是这样,但建筑是否需要这样呢?在这个房子里我感受到了一股古典、温暖的气息,还有空间当中弥漫的一种暗(图10)。

△ 图10:游廊中的“暗”调 摄影:苏圣亮

我们常常经历的中庭空间会很亮,周边的房间会暗下来一点,而这个建筑恰好是相反的(图11)。这个暗是特别珍贵的,于是我就又感受到了另一种熟悉经验——在出国考察看到好多空间的感觉,尤其在很多改造的老房子空间内大多能感受到的那种表情。我想,可能阮老师长时间生活在国外,是耳濡目染已经浸到血液当中的,对空间场所的一种特别感受。

刚才庄老师说我在内蒙古建房子,也对传统建筑做调研。我们确实做了几十年的传统建筑研究,如内蒙古有好几百座召庙建筑,都要去慢慢地看,并做测绘。过程中经常会有人问,你从当中获得了什么?你的创作传承了什么?也有些领导会说你做了这么多建筑,怎么没有一个房子看到符号?我经常是不大回答这样的问题的,其实是不知道用什么方式回答。但我有一种感觉,似乎就是我看这样的东西多了,感受多了,看到与它不一样的东西我就本能地排斥,内心接受这样的东西是好的。比如说那种从地面长出来的真实建造,还有那种漫游的路径,不经意间呈现很多场所,当然也不缺乏神圣性、仪式性的殿堂空间。

其实我在做项目的时候,总是在做到某种程度时,就会不自觉地要呈现某种空间的感受。所以我开始认为阮老师可能因为长期生活在国外环境当中就会产生一种不同于我们的空间感受。

当然,阮老师是一个历史理论深厚的学者,我自己肯定不相信他是简单地受了什么影响,一定要表达什么,通过阮老师刚才的讲座我也证实了这一点。讲座提到校长想要一个不一样的设计大楼,这是他最初的诉求,他最后是满意的,这一点我深信不疑。那么他满意的是什么呢?他是不是也会说这个暗?这个公共性的气氛?或者说他可能只记得一个独立体系的木拱?这件事我觉得非常值得研究。

总之,这个房子是我看到的确实非常不一样的另外类型的好房子。昨天下午我在魏春雨老师的那些好房子当中感受到了特别的场所气氛与表情,同样是好房子;阮老师的这个房子我获得的感受是完全不一样的。

阮老师做到了不同于当下大家所做的那些好房子的另一类表情,也可能是更持久的一种方式。阮老师在讲座中说了一句话,我特别认同,就是也许过些年建筑行业不行了,设计学院不在了,其他学科进来仍然可以同样使用下去,不需要做任何改动就完全适应。这是一个建筑空间的重要品质。

庄慎 我注意到张老师和前一场的葛老师、何老师都讲了光和暗的问题。这栋建筑的确营造了非常有叙事性、有氛围的空间,尤其是现在整个天色暗下来了,氛围反而更放松。就像我们从古典建筑中看到的那样,那些单向光源形成了暗的地方。以前奥古斯特·罗丹(Auguste Rodin)写《法国大教堂》(Les Cathedrales de France)的时候,他说神明隐在那些教堂高大束柱的阴影后面,一个房子容纳私人和公共,神和人,彼此是不区分的。那接下来请喜欢“创造日常奇迹”的俞挺老师。

俞挺 阿房宫有三种读音,一种读ā fánɡ ɡōnɡ,一种读ē páng gōng,一种读ē fánɡ ɡōnɡ。我个人认为阿房宫(ē fánɡ ɡōnɡ)才是比较正确的读法,因为这个阿(ē)指的是弯曲,房(fánɡ)指的是宫殿,而不是第一种说法说阿是离斜梁近,房是侧室。我为什么认为阿房宫这个说法对呢?

如果你看《吴越春秋》的时候,当范蠡需要打败吴国时,他在会稽造了一座城,这个城的楼是钩心斗角,钩心斗角来厌胜,其实叫压胜。压胜这个吴国姑苏的皇城,所以当阿房宫这个形制出现的时候,秦始皇将被统一六国的宫殿罩在阿房宫的周围,它的中央是阿房宫,所以阿房宫是压胜之用。

到了汉武帝的时候,他的桂宫被烧掉了,那时中国的房子都是木结构,为了让房子不烧,所以有人推荐了一个吴地的巫师。吴地就是江南,这个江南的巫师告诉他,你的房子上要有压胜之物,不仅要四阿之屋,其次你的屋脊要有鸱尾,同时房子里面要有藻井,画满了水草等来压胜火灾。等我说到这里的时候,你们大家就会想起来中国传统建筑的形制就在这里定型了。一是阿(ē)曲线的屋顶,二是鸱尾、藻井以及木结构。

我现在描述的方法是一个简约的人类学观察方法。人类学如何在建筑学里面形成形式,是人类学先发现观念,观念可以塑造你去推动某些形式的存在。

所以我们今天讲的人类学有很多分类,其中有一个分类叫做文化人类学。文化人类学关注的是象征和价值。回到我前面讲的阿房宫,象征和价值体现在神话、宗教、巫术以及话语术上面,综合形成了一个我们称之为理论体系的东西,然后给予到建筑形式,最后定型我们现在看到的这个东西,所以观念能够塑造建筑。

可是当代的人太急了,他们很想看到观念直接变成形式,因为都是形式主义者。等观念变成形式之间的距离变长,他们机会主义的内心就会告诉自己不切实际、不中用,不能够拿来就用。这种也是观念,这种微小的观念就是没有耐心。我关心的是什么样的观念驱使你在这个空间形成一样东西。只要这个观念为大家所接受,无论你是满含所谓西方的观感,西方的知识背景,还是你要从当代的社区生活当中找到灵感都是可以的。

今天我坐在这里,我感受到这是一个有观念的建筑,我认为有观念的建筑才是好玩的。否则我们上来去谈光、明暗,材料,这是第二步的事情。路德维希·维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)说过,天才的观念显露之际,细部就不重要了。当你的观念成立了,细部只是取悦你的专业爱好而已。

△ 图12:大堂与木柱 摄影:曹一丹

我今天进来的第一件事情是用脚踢了一下柱子,我问阮老师,你的柱子是落在柱础上的,还是刚性节点浇在柱础上的?他的回答是落在柱础上的。大家有没有注意到中国的古典建筑和早期的西方建筑的结构都是落在上面,不是像大家想的建筑是从土地上长出来的,而是建筑落在基础上的。

我为什么要讲阿房宫这个例子?为什么要有曲面的屋顶?你进一步去观察,你观察阿房这个形式是从哪里出来的?没错,我前面讲了范蠡时代是从吴越之地出现了阿房的形式。吴越之地的崇拜是什么?是鸟。是什么样的鸟?是水鸟。是什么样的水鸟?是大型的水鸟。因为吴越之地都处在沼泽,所以我利用做设计的机会花了很长的时间在崇明观察水鸟。我才发现《诗·小雅·斯干》里面说的“如翚斯飞”这句不太对,它形容屋檐像鸟一样飞起来。如果你把屋架落在基础上,你去观察鹤这样的长腿水鸟降落的姿态,所以得出它的屋檐是舒缓的,柱子是落在基础上的(图12)。

吴地人通过对自己图腾的观察形成了一种象征主义的建筑形式,并赋予了压胜的意义,然后传递到中央权力中心的西安,最后形成了我们这一系列的叙述。我说的跟结构、材料没关系,我讲的全都是观念,这些观念一旦形成了,它就能塑造我们的建筑,塑造我们的人。我觉得这个房子的意义在于,我们看了那么多的建筑,其实都是在做建筑;虽然我有很多观点跟阮老师不相同,但是阮老师是在观念驱动下去做一个建筑。就这一点而言,我觉得才是非常了不起的成功,观念是多么重要的东西!

所以没有建筑人类学,不要自我感觉那么好。人类学跟建筑学不对等,在人类学的世界里边,建筑学是非常小的一个点。而研究建筑学的理论家和历史学者如果仅仅是把人类学看成形式来源,那么他将丧失多么有效的观念去促动建筑学花开万枝的可能性。所以只有人类学在建筑学,也许未来会有建筑学通过对人类学的真正研究,反过来给人类学一个新的观点和观念,但是目前没有。目前只有人类学伸了一个手指在建筑学,这也就是我最重要的观点,没有人类学训练的地域主义都是机会主义和形式主义。

庄慎 俞老师讲的内容有的我是同意的,有的我个人认为有些武断。因为观念和方法之间它当然有必然的联系,是不能够切割开来的。那么接下来有请魏春雨老师,魏老师上次一堂讲自己作品类型、原型的,富有逻辑洞见的讲座我至今记忆犹新。

魏春雨 今天阮老师领着我们从里到外品鉴了这个建筑,接着又通过阮老师的创作解析了解了作品的设计理念和内在逻辑。我觉得阮老师一直在切换两种身份:一种是作为设计师、建筑师的身份;另外一种身份是学者,特别是学院派的建筑理论家。我们有相同、相似的背景,只是我的理论储备远不及阮老师。其实这个切换蛮有意思,我们既在学院教书,又同时经营工作室,经常性的角色切换已经成为我们的工作习惯。

还有就是我们的创作状态,其实这件事本身就值得研究。你作为这个房子的设计师,以什么状态在做设计?是一个简单的设计师?还是一个思考者?我们在学院教书,本能地希望设计作品可以作为一个研究案例,因此我觉得特别亲切。

我首先从自己作为一个建筑师的角度来尝试解析。其实我跟阮老师有一种天然的亲切感,因为我到齐康先生门下读博的时候,常听同门师兄弟谈论阮老师,阮老师是齐门学子中的传说,很遗憾一直没有搭接过。所以有一种亲切感,想看看有没有一种师承体系的东西。

△ 图13:南立面模型 摄影:张益凡

△ 图14:木柱局部 摄影:苏圣亮

作为建筑师,我进来的第一感受:这是个特别有仪式感的房子,有很清晰的距离感,并置处理很大胆,细节又有很温情的一种肌理(图13、图14)。

虽然在东南求学的经历我们没有直接搭接,但我们读书的时候其实都经历了同一个时期,叫“后现代”。今天我一直没听到大家提这个词。我们读书的时候还没有了解现代主义,直接就跳到了后现代。因此那几乎就是我们这代学习建筑学的第一口奶,第一口奶你吃了之后就不会忘记,你的手法、基因里面已经蕴含了这个东西。

不管是查尔斯·詹克斯(Charles Jencks)说的文脉主义、隐喻主义,如隐喻、文脉以及装饰等词,阮老师在介绍的时候我都能够依稀感受到。从广义上讲,也许我们现在又要找回某种温情的回忆。

我们做建筑特别关注“围护”这件事情。我们今天谈的就是如何围护。当下设计思潮似乎全部是要解构的,有一种共识性的东西,包括立体主义给我们表达的是多面性,总希望营造一种能够共时感知的状态。这导致了太多非常趋同或冰冷的形式,不管它是以极简的形式还是其他的形式包装,但总是觉得少了那么点温情和意外。而这次我不知道阮老师设计时是很本真地就这样做了,还是多多少少刻意为之,重温一下温情时代。

△ 图15:东立面 摄影:苏圣亮

后现代的手法主义我自己感觉很强烈,包括看大楼外面时,已经感觉到非常强烈的并置状态(图15)。如果说上面的木结构是一体化的话,我们这个仪式感的结构逻辑与旁边墙的搭接就是比较简单、粗暴,但又很有故事性,所以这个并置就是特别后现代。

我觉得人们对房子会有更多的期待,房子总可以换点温情,原本只是个项目,现在阮老师把它变成一个房子了,这种感受还挺穿越的。这是我从设计的角度来阅读的感受,这里可能有第一口奶的问题,我们这一代人受了后现代的影响。这个尽管都被批判了,但现在仍多多少少或隐或明地显现出来。

另外,我认为设计是绕不开类型学问题的,刚才庄慎老师提到了自治性问题,我觉得这里有极强的自治或自恰性。不管周遭如何,建筑本身就是自恰的,把建筑本体做好,其他的跟我是间接关系,这样反倒赋予了建筑本体的意义。

这些年我们常说建筑要回应社会问题。这个价值观似乎是普遍认知。如果变成无条件的共识就很危险,建筑本体就被完全消解了。我自己一直认为建筑的自治性是存在的,所以这里我们看到很多细节都是一个自治性的表达,整个房子于是带来很强烈的自治性,我觉得这里真的有原型。阮老师是用怎样的一套理论?那些基本的母题是如何嫁接过来的?但是我觉得用一个办法说得通,就是类型学,这个建筑中有原型存在,因此有了自治性。

第二点大背景是人类学与建筑学的关联,其实我觉得刚才俞挺老师、葛明老师讲得特别透。我在学校主持了一门开放课程叫做《建筑解析》,我想尝试研究有没有建筑伦理学的存在。包括俞挺老师质疑的建筑学与人类学是否能联系在一起,很多人认为建筑就是个载体,建筑一定会有人类学的问题。

我们讲秩序、讲原型,这里面是否真的有建筑伦理学的问题?建筑伦理学它到底是建筑与人的关系,还是建筑只是一个载体?是建筑跟文化的关系,还是建筑跟城市、环境的关系?值得探讨。

如果这样的话,我们建筑跟人类学这件事情至少找到一个抓手,否则这一谈就很大,要不就回溯到原点去了。至少今天来讨论的这个作品,带来了很多启发。这个启发不是简单向前看的问题,而是启发我们回温一下向后看。而且建筑有时候旗帜鲜明地说是自洽的,不需要受那么多其他的影响,我觉得要呼唤建筑本体存在这件事情特别重要。

△ 图16:报告厅 摄影:苏圣亮

关于仪式感,刚才王骏阳老师说坐在这儿是比较随意的,坐在报告厅是相对拘谨的。我从另外一个角度看,我坐在这感觉特有仪式感,特别不随便,而报告厅是有意做出来的功能性(图16)。那为什么刚才我们不在报告厅里面继续雅集,而是来到了大堂,这里就有一个场所精神的事情。阮老师设置好了这么一个场景。我觉得日常中蕴藏着仪式感。这个房子能够带来很多的启迪,今天就这个作品展开雅集是价值非常高且很有意义的一件事情,谢谢。

庄慎 魏老师对这个房子的直觉感受也是我的印象,您刚才讲到的温情和意外,我第一次来用的时候,也觉得这是一个有热情的房子,能很明显感觉到有阮老师的设计热情在里面。最后请我们深谙建筑历史、理论以及评论的黄居正老师谈谈。

黄居正 我跟阮老师既熟悉又陌生,熟悉是因为我俩曾是同班同学,而且同住一个宿舍的上下铺。印象中阮老师在同学中是比较认真和刻苦的,至少比我要刻苦好几倍吧,所以成就今天的他不是偶然;陌生的一面是设计方面,大学毕业以后,我们各奔东西,各自又选择了不同的职业。阮老师的设计建成作品记得只有一个——悉尼自宅,当时我任职于《建筑师》杂志,刊登过他的这个自宅。其他的设计作品真没看过,所以对阮老师这方面的成就很陌生。

△ 图17:编木拱与窗洞并置 摄影:苏圣亮

前段时间,阮老师给我发了不少设计大楼建成后的照片,说实话,我多少有些疑惑,毕竟设计是个需要不断试错的实践型、经验型的活儿。然而,今天来到现场,疑惑顿消,且空间体验感要远远好于照片上所呈现出的状态。尤其是大堂的木结构,尺度、比例、建造形式等等都与通过照片传达的视觉感受完全不一样(图17)。

阮老师的夫人赵东敏也是我们的同班同学,在来的路上,说起她最近在学太极拳。老师经常会批评她们,说你们动作有板有眼儿,模仿得挺像,但感觉没有“东西”——一种精气神儿。做过设计的,或者有过一些人生阅历的人对这句话应该很容易理解,但我不确定在场的年轻的同学们能不能理解。做一件作品,你可能连使劲带模仿,总能完成,不过在稍微有点阅历的人眼里,一看就知道你只做了个表面,缺乏内在的“精气神儿”。相反,在今天这个阮老师的作品里面,看到的确有实实在在的“东西”。

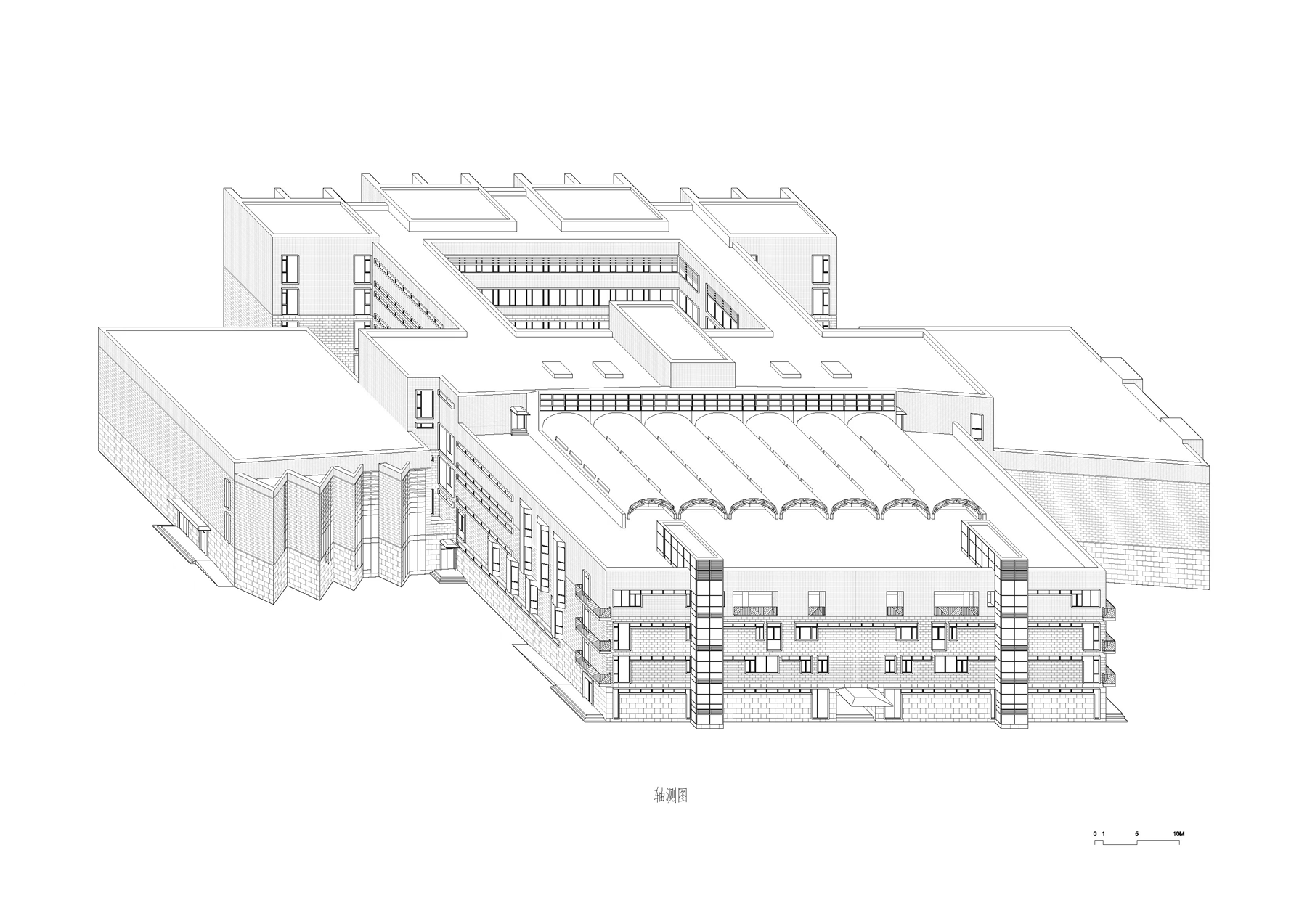

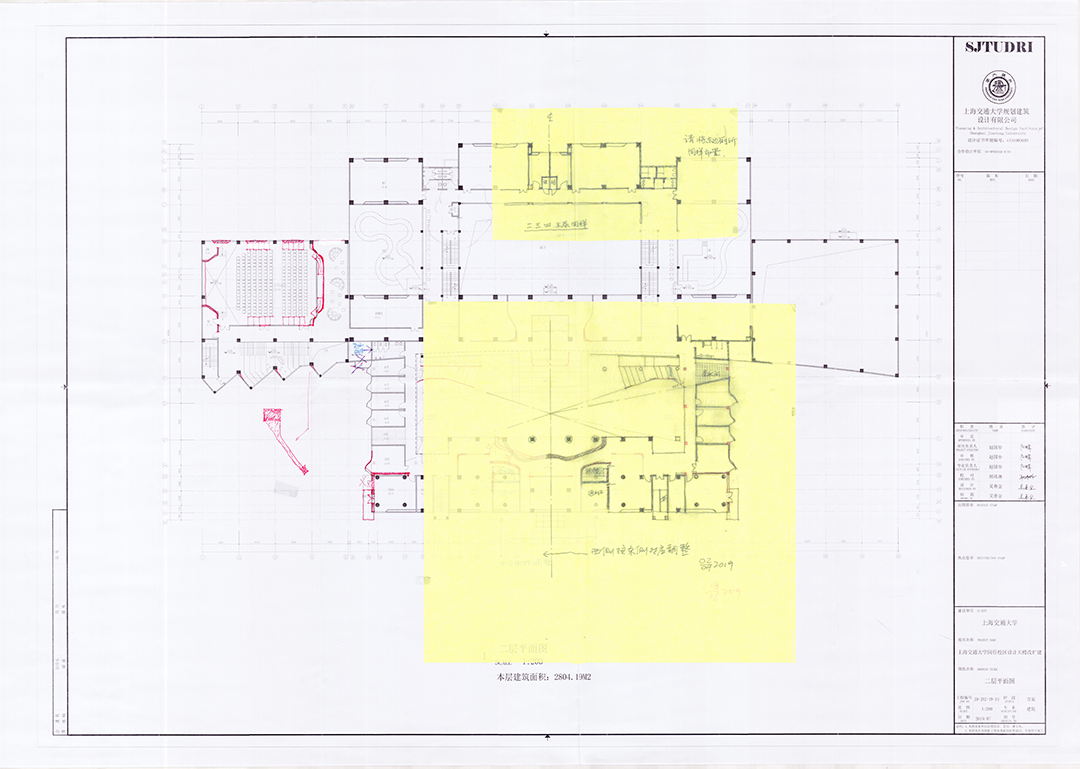

△ 图18:大楼整体轴测图 ©阮昕工作室

而对于上海交大的设计学院,对于一个将要容纳各类设计专业学生学习的房子来说,我觉得这个作品特别有价值。作为一个我暂且称之为“知识集合型”的建筑,即在这个房子里,处处可以感受到建筑学经典语汇的挪用、援引、转译和拼接(图18)。乃至于它可以作为一个活生生的教案——就像刚才阮老师在讲座中对自己这个作品的深入阐释——学生始终在第一现场,随时可感受、体验建筑学丰富的历史层累。

△ 图19(左):一层画廊/评图厅;图20(右):西侧游廊 摄影:苏圣亮

通过“知识集合型”建筑这个视角去看这幢房子的话,会很有意思。譬如,阮老师讲座里面虽没提及哥特传统,但大堂这面墙的木构架难道不是一个哥特教堂的墙吗?一层展厅和其他几个地方的斜面开窗方式(图19、图20),在杰弗里·巴瓦(Geoffrey Bawa)的坎达拉马酒店(Heritance Kandalama),有一处类似的处理,记得我当时还拍过一张照片;还有现在我们所处的大堂上面的回廊,我几次去参观柯布西耶的拉图雷特修道院(Sainte Marie de La Tourette)时,对他回廊的处理印象很深:当你在修道院里游走时,回廊有时朝向内院,却又在不经意间面向了外面绵延起伏的山林。

△ 图21:三层游廊与四层凉廊 摄影:苏圣亮

当然,我并不是说阮老师只是参考了这些房子的具体做法,因为每一个建筑都有十分不同的具体条件,场地的、气候的、功能的、材料的,乃至建造方式的等等。设计需要面对、解决这些具体问题,比如说这个房子里的回廊,既要解决房间的朝南采光,但又不想让回廊成为一个封闭的内走廊时,自然就会有现在这样的一种处理方式(图21)。

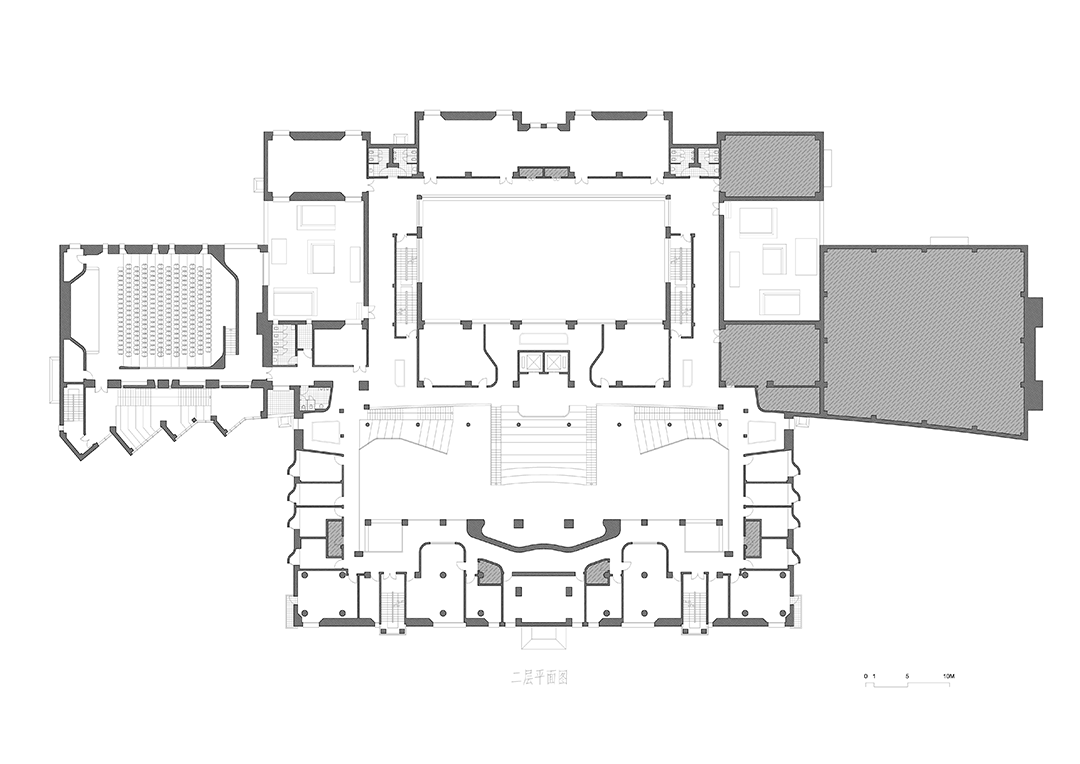

△ 图22:二、三、四层平面图 ©阮昕工作室

阮老师把中外这些古典、现代的建筑语汇,以及建筑师采用过的设计手法混合起来,但它不仅仅是一个混合。刚才有老师讲是并置,我认为在并置上面还有一层是统合,把各种手法、各种语汇很好地统合起来。所以你会觉得你似乎熟悉这些手法,但它又不是孤零零的一个一个片段,这是哥特的,这是罗马的,或者这是柯布的…但又都不是,它是阮老师的!这才是这个作品成功的非常重要的一个方面(图22)。

△ 图23:编木拱细部 摄影:苏圣亮

刚才阮老师讲座里面讲到一个对称的问题。我们看平面是对称的,立面是对称的,甚至我们走进来以后,走过这个屏风以及大堂立面时,也是对称的。但是你换个角度看建筑是对称的吗?它并不对称。你看这个部分首先这两部分不对称,这是相对实的墙面,而且这个柱子跟墙面是在一块的。你再看上面的木构架,这边几榀的木架是搭在柱子上的承重结构(见图6、图23)。但是你再看那边没有柱子,但是在上面又有按自个儿的设计逻辑做的木架,这个很有意思,值得思考。

△ 图24:木柱局部 摄影:陈家睿

还有关于“反转”的问题,柱子应该是下面粗,上面细,中央有收分。但我们看,这个柱子是下面细,上面粗(图24)。再看屋顶,照理上面是一个坡顶,真要做一个筒拱的话,那应该是这个方向的筒拱,但它要采光,所以从刚才图上看是一个个小的筒拱。在某种程度看或许是一种矛盾,但这种矛盾并不意味着说这是一个设计错误,实际上它在设计逻辑上是自洽的。所以解读这个房子时我觉得会带来一种知性上的快感,这也是一个特别有意思的事情。

刚才有老师提到阮老师这个房子有“内部的外部化”倾向。柯布在《走向新建筑》(Vers Une Architecture)里面提出了这个问题,在他的库克住宅(Maison Cook)里,起居室就体现出了所谓“内部的外部化”,当然也有刚才王铭铭老师讲的神性部分,我想好房子大概是相通的吧...

最后,好房子的空间是有层次的,每一个层次都需要细腻地处理。譬如这种高窗与低窗的处理,报告厅折板的处理,楼梯栏杆的处理等等,这些构件尺度虽然很小,但都参与到空间层次的丰富性当中去了。

原以为做了很多项目后的成熟建筑师才能做出一个成功的优秀作品。没想到阮老师的第二个房子就做得如此之好,不得不说是学养丰赡的缘故吧。

庄慎 黄老师您讲得仔细,那接下来是否请阮老师回应一下几位老师的评论与问题?

阮昕 我对这个设计的介绍已讲了不少,现在就挑几点简单回应一下吧。

居正多年前在《建筑师》杂志上刊登的住宅是为一个客户设计的。在悉尼的确做了自宅,以及一些老住宅的改造项目。都是家屋(笑)!

今天雅集的出发点是“家屋社会”,但终点是“城市家屋”。记得曼弗雷多·塔夫里(Manfredo Tafuri)曾视帕拉迪奥在威尼斯周边大陆郊野的大宅为理想城市。

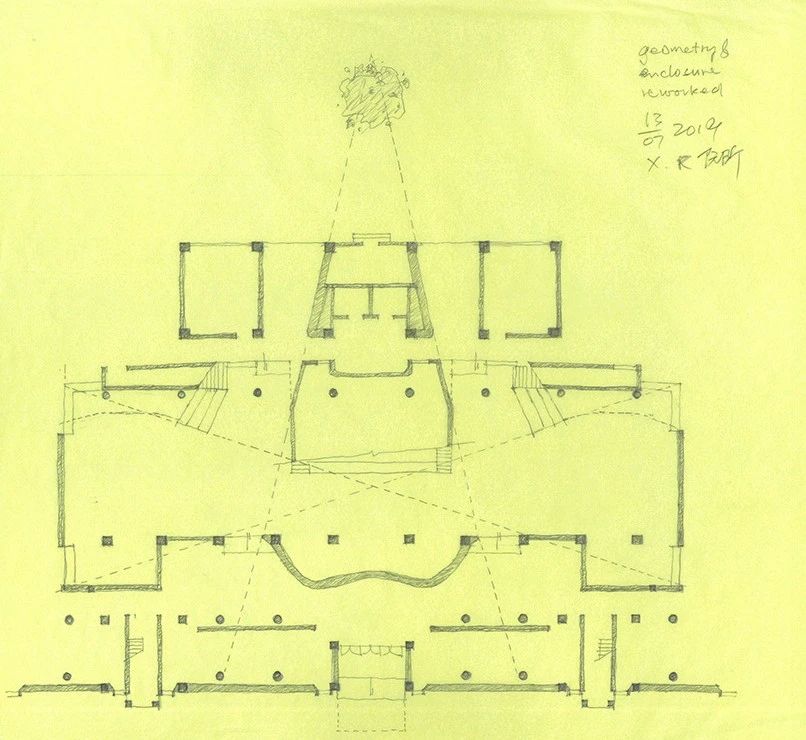

我在设计过程中不断画平面(图25),偶然想到,从文艺复兴“以人为衡量”,回归古典的帕拉迪奥到波罗米尼的转化似乎呈现在设计大楼的深化中,竟是从“小我”到“忘我”的转化。

今天的雅集令我无比释然,因为它达到了预期的目的:由一个建筑设计引发了诸位嘉宾从各自独特的角度吟咏了“诗文”、议论了学问。更令人惊喜的是,我们似乎都在关心属于“人类学”的建筑!

曹紫天记录,参与对谈者校对。

图片编辑:罗慧超、闫朝新

视频音乐:Yo-yo Ma - Bach Cello Suite N°.1 - Prelude