阮昕:“设计思维”,一种以“人心”为本的新通识

原文《“营生处事”与“修词成章”——作为新通识的“设计思维”》刊于《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2023年第4期(第41-50页)。

“营生处事”与“修词成章”

——作为新通识的“设计思维”

肖像摄影:逄小威

文 | 阮昕

上海交通大学设计学院光启讲席教授

摘要:文章试图从使用和象征意义两个层面为“设计”正名。设计需多学科合作;设计的独特贡献在于谋划产品的“能动性”,即在使用过程中对人产生的影响。设计周全的能动性在使用中却无法保证奏效,因为知觉与意识的结合有可计算设计的部分,也有无法算计谋划之处。从哲学上讲,“我”由意识支配,属理性的功利主义;“忘我”的行为则全然不顾利害,属于艺术情怀。如此调和于计算和不可计算的“设计思维”应是一种接近人性的新通识思维。

关键词:设计;能动性;计算;知觉;意识;新通识

引言

所谓“设计思维”应该是从建筑设计引发的。虽然在20世纪80年代有建筑学者试图将设计过程中“理性”的原则方法和“感性”的信念喜好联姻总结为一种思维方式,但建筑作为一门学院里的学科,自17世纪末期进到法国皇家学院起,两百多年从皇家学院到巴黎美院一直风雨飘摇。学者和建筑师在育人过程中,无论有意识还是下意识,都多多少少在探索建筑设计是否可以教学,换言之,是否有规律可循。巴黎美院(Ecole des Beaux-Arts)的建筑教育在19世纪末期和20世纪初,曾有过一段短暂的理性之光,即将建筑设计分解为一种理念加上一种手段。笔者曾撰文描述分析过这段历史,并将在后文提及。

近年来,“设计思维”已走出建筑学成为一门跨学科的显学。除了在传统的“设计”领域,如风景园林、工业设计和艺术设计,它甚至在信息技术、商学、管理、教育和医学领域里也频繁闪现。然而对于“设计”本身的特质内核及其跨学科的外延,却鲜有专门探讨。本文试图为设计“正名”,由此引发一些对其跨学科外延的思考,并提出——如果有一种可称之为“设计”的思维,那务必是新时代高等教育培养人的通识。

一、 设计的本义

设计与生俱来,本是一种“营生处事”的手段,即解决问题。为了进食喝汤,于是有了勺的设计: 一个盛食的小碗附上手握的柄。在问题解决之后,这个小碗的形状大小,手柄的长短及其制作材质(比如银或木),便带来使用或解决问题时的感受:金银的高贵、木竹的温暖……美国20世纪建筑师路易·康(Louis Kahn)称前者为“形式”(以大写开头的Form),是本质内核;后者是“设计”(以大写开头的Design),是因地制宜或与时俱进的外延情境。

由上引申,房子是遮风避雨的工具,但若用来考量人生的安居与自由,则变成了生活的艺术和对人生的哲思了。汽车是代步的交通工具,倘若用来表达社会地位、品味或体验速度的快感,那便成了身份象征的符号和享受生活的玩物了。换言之,设计在解决“营生处事”之“用”以外,其“无用之用”则是一种令生活陶醉的技艺了,属“修词成章”之事。而设计的产品必为一种工艺品(artefact/artifice)。在中国文化的语境里, 其实就如薛宝钗所言:“于小事用学问一提, 那小事越发作高一层了。不拿学问提着,便都流入市俗去了。”

广义而言,设计的对象涵盖整个人造世界,也就是我们的人居环境。这个人造世界有物质的,也有我们今天称之为虚拟的。物质的大到城市、公园和建筑,小到房间和家具。产品大到飞机、汽车,小到手机和珠宝首饰。虚拟的有今天无处不在的网络空间,以及我们期盼将铺天盖地而至的“元宇宙”,也可小到一个小程序,如手机银行和电商。当然我们也不应忘却伴随人类文明发展的文学和音乐世界,甚至一种我们可以感受到但不可言状的场所氛围。

如果以上均是经由“设计”而就,那么设计师想必需具备文艺复兴全才般的知识技能。而真正文艺复兴的全才如达·芬奇,的确是一个多才多艺的设计师(一种发明家和艺术家的美妙结合)。仅以城市和建筑为例,设计所需的学科知识和技术构成远超达·芬奇般的全才所能及。在人文领域具体可涉及城市史、建筑史、造园史、家具史、艺术史和工艺美术史等;外延则渗透哲学、宗教、社会学、人类学、地理学、心理学和经济学等。在技术领域则涉及具体声学、电学、光学、暖通、给排水、结构、材料、计算机科学、人体工程学、植物、生态等;而在行业的实操上,则延伸至法规、职业道德和经营管理……

达·芬奇集工程师、科学家、历史学家、哲学家、艺术家和经营管理者于一身,才设计出一种有翼滑翔机和一座旋转浮桥,今天哪怕是设计一幢办公楼也需上述的专家学者们通力合作。人居环境如此复杂,在设计过程中多学科如何合作?设计师又在其中扮演怎样的角色?

人文地理学家段义孚先生曾用过一个“蔬菜色拉”的比喻:生菜、黄瓜和西红柿各具特色,而一盘蔬菜色拉的组合成形以及其个性,则完全取决于奇妙的色拉油。笔者借此引申,如果设计所需的各种学科知识和技术,如各类蔬菜所提供的养分,实际上设计师并没有能力,也完全没有必要如食品粉碎搅拌机一般将各种学科“蔬菜”融为一体。其实彻底打破学科边界的所谓跨学科交叉并不存在,更不能因此而产生一个设计产品或结果。借用段义孚先生“蔬菜色拉”的比喻,笔者断言,设计就如色拉油般,通过一种奇妙的组合,能将本质内核与外延情境(或称为“理念与技术”)转化为美轮美奂的工艺品。既然如此,作为“设计”的“色拉油”是由什么构成的呢?

二、 可设计的能动性

“设计”的“色拉油”可暂且描述为某种能动性(instrumentality)。前面谈到勺的设计内核即是一个盛汤盛食的小碗加上一个手柄。人类无需专门培训,就自然会用勺子,其原因是小碗加手柄的“空间构成”有一种能动性,可促成肢体动作与脑的互动。人类于是无需多想即可用勺,产生一种有意味的行为。但有意味的行为是某种有意味的计谋所致,所以设计的第一步即是“算计”。在中国古语中“设计”带有贬义,因为算计是为了设下计谋。例如我们耳熟能详的《三国志·魏志·高贵乡公髦传》:“赂遗吾左右人,令因吾服药,密因酖毒,重相设计。”又有尚仲贤《气英布》第一折:“运筹设计,让之张良,点将出师,属之韩信。”而在如今大数据时代,我们穷尽信息以便谋划,称之为“计算设计”,实属语言上的冗余。

19世纪末期和20世纪初期的巴黎美院,将建筑空间构成(或称组织)的能动性上升到了理念层次,称其为“布局”(parti),相当于英文中的党派(party),取“选择”和“信念”之意。虽没有古汉语中的贬义,但布局之计谋仍是其内核本质。以剧场或报告厅的空间组织为例,舞台和观众席的布置明确了一种权力和等级关系:唯有表演者或演讲者可以在台上大声指点江山,而台下观众则需静默聆听。这个独特的空间关系和构成造就了与之相适应的行为规范,完全是经由设计的结果;可以说parti即是力量。

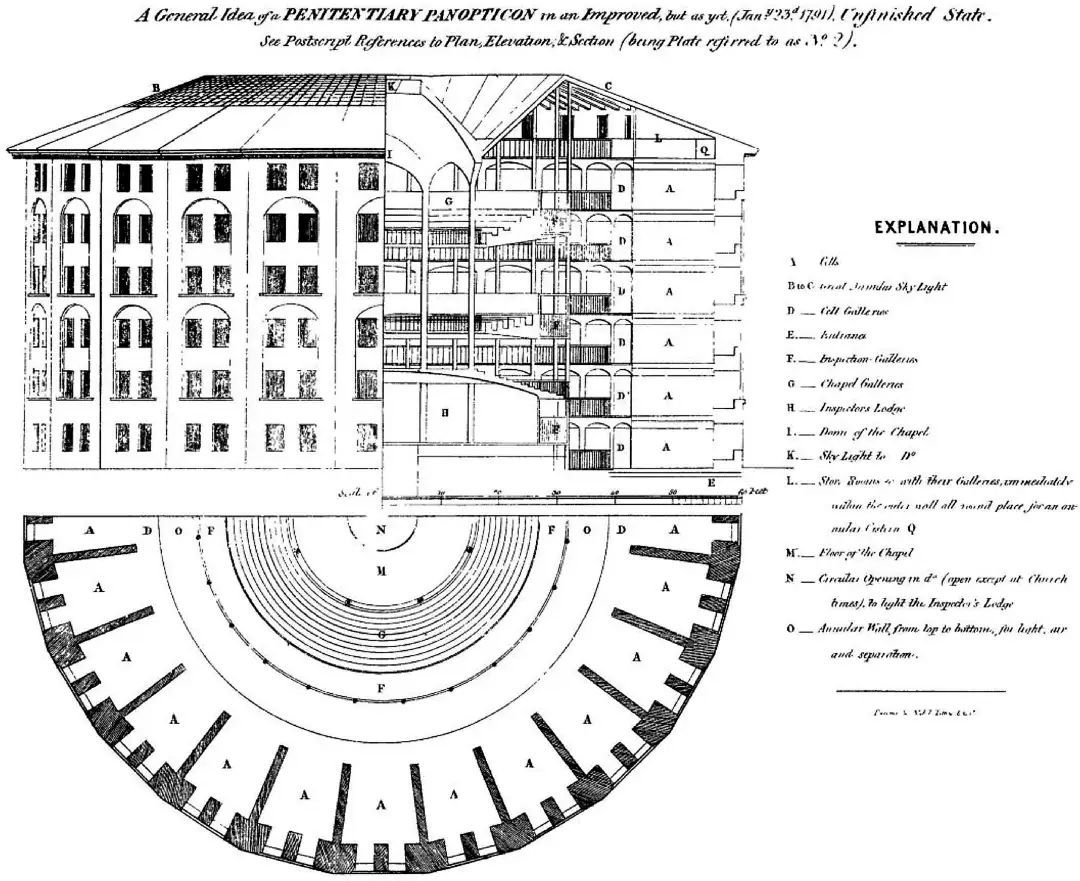

空间组织经设计而产生的能动性,其极端展示莫过于18世纪英国哲学家和社会改革家杰里米·边沁(Jeremy Bentham)发明的“圆形监狱”(其实是他的兄弟Samuel先想出的主意),即所谓panopticon(图1)。“圆形监狱”的功效如下:

图1:圆形监狱平、剖面图

圆形监狱的外周是单间的囚室,每间均由外墙窗照亮;圆形监狱圆心中央建有圆形的监视高塔,因放射状可看到每一间囚室。单间囚室关有单个囚犯,他既不知晓隔壁房间的囚徒,亦看不见监视塔百叶窗后的看管人。由于暴露在日光下,而不明晰其他人的行为,如此空间组织于是在犯人的心理上造成了持续不间断的监控状态,以及由此而带来的焦虑。于是从理论上该囚犯务必规范行为,通过反思而走上改邪归正之途。以上“设计”之能动性出自法国哲学家米歇尔·福柯(Michel Foucault)的诠释,也是其名著《规训与惩罚:监狱的诞生》(Discipline and Punish: The Birth of the Prison)的核心思想。福柯将“圆形监狱”的设计称为一种“仪器”或“机器”(apparatus or machine),可见他对计算和计谋的信心之足。其实福柯倒不见得是“圆形监狱”能动性的原创诠释者,当时年轻的建筑历史学者罗宾·埃文斯(Robin Evans)就在约瑟夫·里克沃特(Joseph Rykwert)的指导下研究英国监狱史,只是多年后才将博士论文付梓,即《道德的铸造: 英国监狱建筑,1750—1840》(The Fabrication of Virtue: English Prison Architecture, 1750-1840)。埃文斯早在福柯之前就通过“圆形监狱”把设计的能动性说透了。

出于对“圆形监狱”设计的坚定信念,边沁花费了16年时间,希望说服英国政府能将其实施建成,以达社会改革之终极目标;但监狱最终仍然留于纸上。远在福柯之前,“圆形监狱”的设计在19世纪的西方也产生了巨大影响,并得以在监狱建筑中局部实施。19世纪的不少公共图书馆亦是利用“圆形监狱”这种设计原型:圆厅阅览室中央是坐在高台上的图书管理员,书架和书桌以圆心呈放射状布置。于是,读者在图书管理员的监控之下务必遵守安静阅读的行为规范。回观历史,“圆形监狱”这个行为管控的极端设计,无论算计得多么高明,在现实世界也只是得到局部实施而已。这种设计的彻底实现只存在于动物世界,如牧羊场的围栏设计。福柯倒是怀疑边沁“圆形监狱”设计的启示来源于路易·勒沃(Louis Le Vau)在凡尔赛宫建造的皇家动物园。动物的行为似乎比较容易通过精心设计的空间组织去引导规范,但人的行为则有相当部分无法计算预测,甚至不可名状、难于言表。

三、 不可设计的能动性

一把精美银勺和粗劣木勺的区别在于人对它的感受,而感受首先来源于知觉。除了眼能看到其色彩和质地,手还能触摸到前者的高冷贵重和后者的温和随意,更细微者还可嗅到或想象到材质个性……由知觉带来的感受需要通过回味而达到。再进一步,知觉的感受借助“手”与“脑”(即身体与思想)的奇妙反应则有可能上升到意识的高度,于是英文用“生下来就口含一把银勺子”(born with a silver spoon in the mouth)来描述某人出身显赫,而“银勺子”即是财富和特权的象征。

对知觉的回味和想象,令我们更加强烈地感受到月光泛在湖面上的清冷和沙滩上脚趾与沙子摩擦的温暖。对感官的刺激,其程度虽不可计算,一旦触动想象力,就有可能上升到意识的高度。

古罗马皇帝马可斯·奥勒留(Marcus Aurelius)在《沉思录》(Meditations)中就面包的烘焙谈及这种不可机谋巧算的愉悦和美感:“我们务必要记住,哪怕在自然界的不经意之处,亦存有引人入胜的美妙之感。当面包在炉中烘烤时,面包的外壳会裂开;隆起的壳虽是烘烤的副产品,却有一种莫名之美。更为奇怪的是这开裂的面包反而会刺激我们的食欲。”

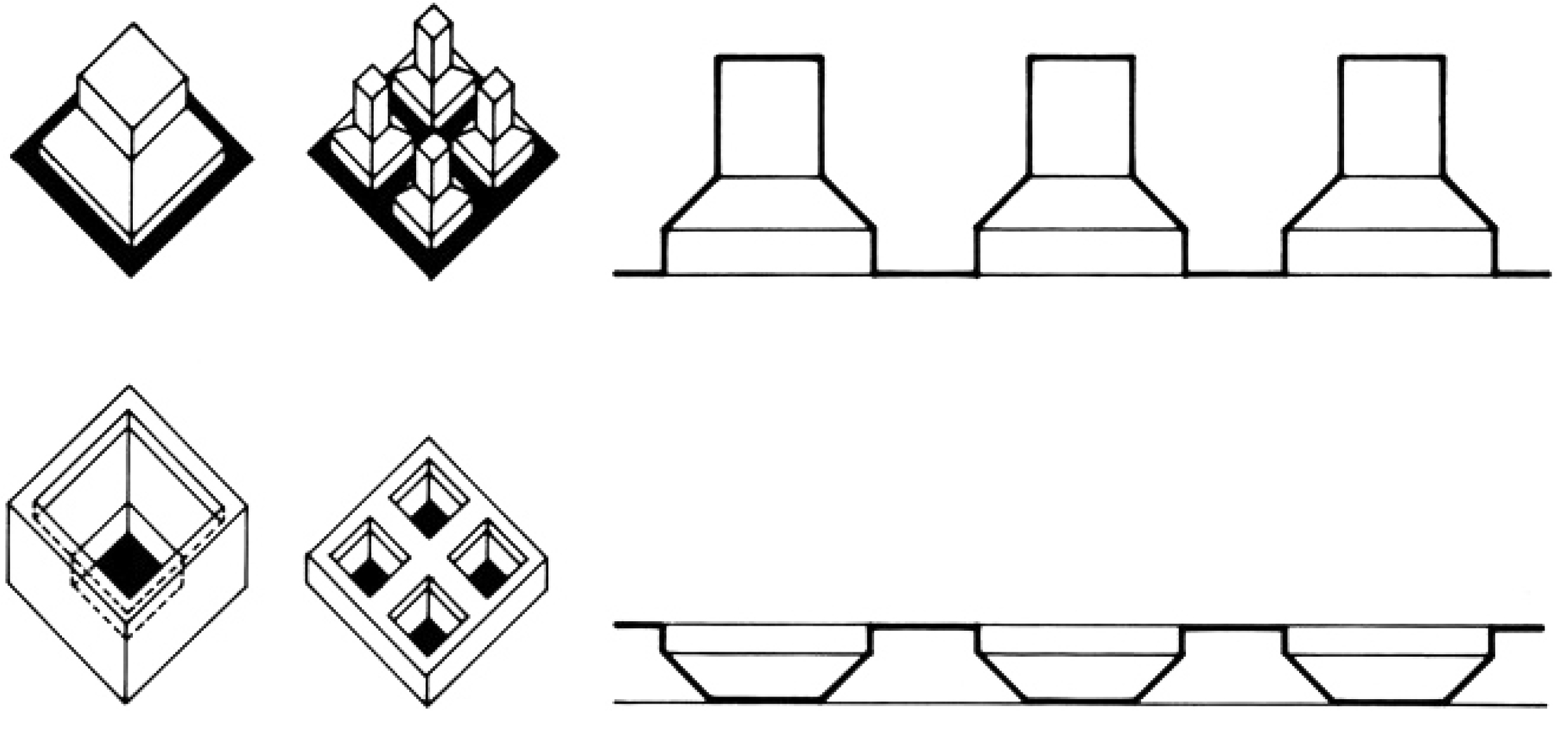

对于设计的产品,我们通常认为其结果体现了通过计算的原意,换言之形式追随理念,但不尽然。布罗德斯基和乌特金(Brodsky & Utkin)在20世纪80年代常常参加日本建筑厂商赞助的所谓建筑“理念竞赛”(ideas competition)。在一次由玻璃厂家资助的建筑竞赛中,布罗德斯基和乌特金设计了一个玻璃塔(图2)。他们首先提问:人们为什么要建高耸入云的塔楼?然后自问自答:为了节约土地或为了更远而有效地传播电视信号……不!不!不!两位建筑师断然否定。其实这一切均是自欺欺人,布罗德斯基和乌特金是为了一个小矮人在大都市的森森楼宇中设计了一座高耸入云的玻璃塔楼,让这个在芸芸众生中从不被别人注意的小矮子可以漫步爬到玻璃塔楼的顶层。借助日本玻璃厂商的奇妙产品,这个小矮子瞬间被放大成一个巨人,高高在上,向下面的世界大喝:本人在此!两位建筑师宣称,高层塔楼其实就是为了一个“小矮子”可以向世界刷存在感而设计的。

如此这般的象征性的确不可能以趋利避害为目的,通过计算设计来衡量。从土地经济学的角度来看,高层塔楼并非有效。一个简单的计算即可得出土地利用效率的结论:如果我们在一个10×10的网格上建房子,以中国传统院落的方式在地界边缘占两个格子,可以取得64%的用房面积及36%的中央院落空地。这样的建造策略亦可以取得最佳的通风和采光,因为瘦薄的建筑体块便于日光通达和空气流通。另外一种策略反其道而行之,如西方郊区别墅或市中心区高层塔楼,将房子建在土地中间。为了获取院落策略同样的占地面积,所剩的空地就只剩网格的边缘了(图3)。不但空地少了,肥厚的建筑体块也不利于通风和采光(尤其是室内房间划分隔离之后,只有人工灯光、机械通风和空调才令房子可居,此乃今日推行的绿色建筑之大忌)。

图2:玻璃塔楼,1984

图3:塔楼与院落占地面积的比较

在二十世纪六七十年代颇具影响的“剑桥土地经济学派”代表人物莱斯利·马丁(Leslie Martin)及其研究团队以另一案例证明了院落空间体现的古人(包括地中海沿岸的希腊、罗马及西亚、南亚)在土地利用效率上的智慧。马丁和同事们将各种建造策略分类归纳为三种:围合式/院落(court)、板式(street/slab)和点式(pavilion/tower)。研究者们通过计算推理出,随着建筑层数的增加,围合式的“容积率”(即一块场地上所容纳建筑的面积,所谓的floor space ratio,FSR,用于衡量建筑的土地利用率)会得到显著而持续性的增长,而点式的容积率在经历了一个峰值后会缓慢而持续地下降。

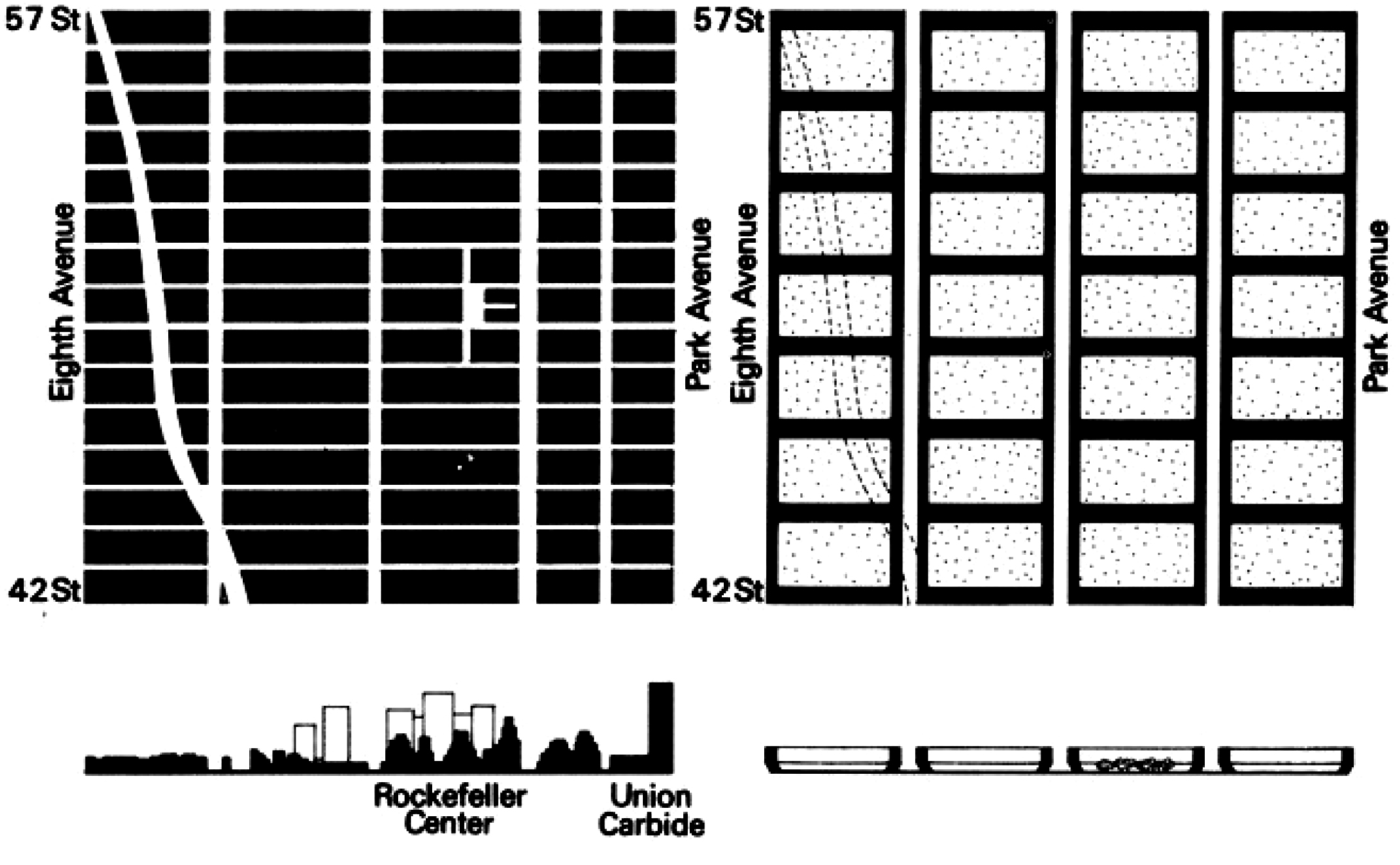

剑桥学派的研究者们于是有了惊人的发现:如果以纽约市中心曼哈顿的第四、第八大道和42与57街为限定的中心区为例(图4),并以德国现代大师密斯·凡·德·罗(Mies Van der Rohe)设计的36层此处原著作中有笔误,实际层数为38层。高著名西格拉姆(Seagram)塔楼为范本,以点式布局铺满整个中心区域,由此而得的容积率和建筑面积,若换成围合式布局,只需平均8层即可达到。更为奇妙的是,由院落围合起来的公共空间亦大幅增加,竟然有28个华盛顿广场之大。

图4:围合式形式可取代塔楼形式

为什么作为现代资本主义社会代表的曼哈顿竟然违背了土地经济的效率原则?就连“理性”的研究者马丁爵士也不得不承认象征性的力量是远大于计算的原则的。换言之,以密集高层塔楼为形象,纽约代表的是资本的象征力量。塔楼的含义正如布罗德斯基和乌特金所言,而大城市中心区竞相建造世界第一高楼至今激情未减,并且从来都不惜成本。

四、 知觉与意识

一旦知觉与意识发生奇妙结合,设计的理念就有可能获得理解,其能动性也就显现出来了。以下的案例似乎表明“设计”值得追求,其功效亦可显著,但却没有保证......

段义孚先生对欧洲哥特教堂情有独钟,曾在不同场合生动描述这种中古时期独特的室内世界:想象一下十三世纪的一贵族和一贫民,穿过拥挤的巷道抵达教堂的入口;往往还未有机会仰头观望教堂的尖塔,他们便步入室内;昏暗的教堂里管风琴刚演奏完,余音绕梁,也弥漫着蜡烛的烟火、沙石墙壁透出的潮气和木椅的温暖;如此氛围顷刻间经由玫瑰花窗倾泻而下的天光,上升到对天国的信仰了;于是贵族与贫民并肩祈祷,暂时忘却了他们之间的身份差别。

哥特教堂的确是“设计”理念经由知觉作用而上升至意识的极致案例。现代设计师往往没有如此好运,建筑师路易·康在设计位于加州拉霍亚市(La Jolla)的萨尔克生物学研究中心(Salk Institute,1959—1965)时,曾构想会依据他的设计而出现这么一幅浪漫的画面:在建筑群的中心广场,两侧屹立的条状混凝土楼从高地径直指向一望无际的太平洋,科学家们在广场中央激烈地辩论着关乎世界的科学问题;兴奋之余,他们还会在条石板上用粉笔推演公式、绘制图表。这些条石板是经建筑师精心策划而散置于墙柱之间的。

然而,哲学家亚瑟·丹托(Arthur Danto)观察到,“广场上除了寥寥几个建筑朝圣者,从来都是空无一人……康的浪漫似乎无可救药,竟然奢望人们的境界会上升至他的建筑理念,可惜至今无人达到”。

毫无疑问,包括路易·康在内的所有设计师,都指望建筑中的生活和产品中的机巧会依据设计好的构思展开。古往今来,设计品在使用上的“运作”,往往很难由设计师预测控制。结论即是,设计过的能动性,其功效是无法保证的。在古代,使用者有更多的机会参与到“设计”和建造的过程中,如哥特教堂往往经由几代人花费数个世纪去完成。通过身体力行,或许可达到一种“自然而然”的理解。

中国古代的书法即是一个通过“身体力行”方可鉴赏理解的设计工艺品。任何一个中国人都不会如西方人般将“书法”看作一种“装饰”或“视觉”艺术。欣赏王羲之的《兰亭序》,除了要懂中国文字并了解中国文人雅集的传统,还要凭个人多少练过一点书法的经历,再暗自运笔,才能“身体力行”地去体味王羲之行云流水的“天下第一行书”。但在满足以上所有可以“设计”的条件后,从知觉到意识的过渡仍然无计算公式可循:我们依然无法解释,古往今来为什么只有王羲之的《兰亭序》在中国人心中才是天下第一行书。而更为不可名状的是,《兰亭序》仅有摹本留存下来,其真迹无处可寻。若以考据的角度来思忖,传说中王羲之一气呵成、自身亦无可重复的《兰亭序》是否存在过,也是一个永远不解之谜,更无从讨论这个中国书法工艺品的极致案例是如何可以通过设计而实现的了。

五、 计算与“我”的哲学悖论

从理智的角度来看,意识是一切计算的理论根基。笛卡尔言“我思故我在”,实则是说只有意识到,我才存在了。由此,我们可见西方思想中,尤其是欧洲18世纪所谓“启蒙运动”之后,对“我”的信心和肯定完全不容置疑。这种对“我”的信念自然而然地延伸到一切“设计”的基础,那即是人的行为完全由“我”的意识来支配。但由这一切所导致的彻底功利主义(或称之为“功能主义”),无论东方或西方,从人的生活来考量,均是不攻自破的。梁漱溟先生说“人心”绝非仅是趋利避害、去苦就乐;当情感冲动所致时,行为则全然不顾利害得失了。以计算为根基的人工智能,以及今日看似功力无限的ChatGPT,对于人心都无能为力。康德以人见人爱的花为例,指明人间尚有无利害关系的“纯然之美”,表达同样之意。只不过康德没能看到花在不同文化语境中的象征力量。纽约中心城区以“点式”摩天大楼组成,违背土地利用最高效率原则,即是一例。现代法国社会学家和哲学家皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)则断言:人既不全是老谋深算的玩家,也不可能是被彻底操纵的机械木偶。于是尽管我思,但我也不会全在……

如果在“计算”和“不可计算”之间有一种思维方式和世界观,那就应该是对梁漱溟先生所谓“人心”的敬畏和痴迷。一方面,在“我”的意识之下,如孔子和苏格拉底般求真,因为这是可计算的1+1=2的理智;同时,无论孔子或苏格拉底,若计算错误或不得答案,必自责。这是求真求善的理性,属非“我”而存于下意识中。另一方面,无论是内敛的孔子还是热情的苏格拉底,在求真求善的“计算”过程中,废寝忘食,竟不知老之将至,这是忘“我”的无意识,一种“修词成章”的艺术行为。在这一点上,西方不过少数大贤能达到,中国儒家文化的“和乐忘我”精神倒是可以为这种身不由己的创作冲动提供更多支撑。综合以上而成的“设计思维”,即是在经历了西方人文通识、文理通识之后,中国文化可以贡献给我们这个时代的一种以“人心”为本的新通识。