学术快讯 | 黄华青:奇观与日常:空间志视角下杰玛艾弗纳广场的“临时性聚落”

作者:黄华青 HUANG Huaqing 1

作者单位:1 上海交通大学设计学院(上海,200240)

收稿日期:2021/04/15

国家自然科学基金青年项目(51908272)

摘要

走向全球南方聚落研究的进程中,鲁道夫斯基、拉卜普特等人的物质性路径已不足够;在萨义德、霍米·巴巴、阿尔萨耶等人的后殖民批判语境下,传统聚落不再是封闭凝固的遗产,而是时刻处于争夺、协商、共谋过程的一个“短暂、流变、情境性”的对象。基于摩洛哥杰玛艾弗纳广场的空间志研究,以田野调查结合不同历史时期旅行者日记所勾勒的具身经验,展现广场上物质性与非物质性融合的临时空间策略,揭示奇观与日常、我者与他者间充满张力的社会-空间结构。

关键词

空间志; 文化遗产; 后殖民主义; 传统聚落; 日常生活

ABSTRACT

Within the study of traditional settlements in the Global South, researchers cannot simply repeat the tangible approach of Rudofsky and Rapoport; while in the context of post-colonialism elaborated by Said, Homi Bhabha and Alsayyad, the traditional settlement is no longer an enclosed, consolidated heritage of the past, but a “transient, fleeting and contingent”object under constant process of contestation, negotiation and complicity. In this spatial ethnography of Djemaa el-Fna square in Morocco, with the embodied experience combining fieldwork and tourist journals from different historical periods, the article exhibits the transient spatial strategies on the square by bringing together tangibility and intangibility, and furthermore unveils the dynamic socio-spatial structure between spectacle and everydayness, Me and Other.

KEY WORDS

spatial ethnography; cultural heritage; postcolonialism;traditional settlements; everyday life

1 引论

在全球现代化和地方遗产保护的双重进程影响下,传统聚落日益成为被现代社会浪漫化的对立面,作为旅游目的地而陷入外来资本的“奇观”想象与本地生活的“日常”需求之间的冲突纠葛,聚落建成环境愈发成为传统与现代、我者与他者共塑的结果。如建筑学者阿尔萨耶(Nezar Alsayyad)在《建成环境的传统》一书中所指出,现代世界的传统呈现出“短暂、流变、情境性”[1]10的特质,而传统建成环境研究中的“方位性”(positionality)所揭示的“殖民主义的不平等关系”亦引人警醒——如何避免将相对发达社会的文化范式不加质疑地照搬于欠发达社会的研究对象,避免将本地人的发声中介和实践策略推向边缘?这将是高悬研究者头上的达摩克利斯之剑。

近年来,我国更多学者随着“一带一路”战略引领走出国门,在全球南方聚落研究的过程中,鲁道夫斯基(Bernard Rodofsky)[2]、拉卜普特(Amos Rapoport)[3]、原广司[4]等人的传统物质性路径已不能完全适用,萨义德(Edward Said)[5]、霍米·巴巴(Homi Bhabha)[6]等人的后殖民批判如警钟长鸣,“传统”不再是封闭的、凝固的、只属于某个时代或某个群体的遗产,而自发性、非正式或临时性的空间策略则成为本土能动者应对这种动态过程的有效工具。本文透过北非摩洛哥一个典型聚落广场的空间志研究,尝试剥离遗产的浪漫糖衣,以田野调查结合不同时期旅行者日记所勾勒的具身经验,展现广场上物质性与非物质性互动交织的空间实践,揭示奇观与日常、我者与他者之间充满张力的社会-空间结构,试图更清晰地认知、保护和传承遗产的空间内核。

杰玛艾弗纳广场(Djemma-el-Fna Square)1)位于摩洛哥古城马拉喀什的麦地那2)南侧边缘,是该国乃至阿拉伯世界最大、最古老的广场之一,从11世纪建立起便是城市的象征3)。广场最初位于城墙外,又称“不眠广场”、“死囚广场”、“断头广场”;因马拉喀什崛起为北撒哈拉贸易路线上的重要节点而吸引北非游牧商人聚集于此,他们在广场上支起帐篷和临时货摊,逐渐将这片执行死刑的空地转变为人潮涌动的临时集镇。作为一处典型的物质遗产空间(马拉喀什麦地那于1985年入选世界文化遗产名录),杰玛艾弗纳广场也是最早列入联合国教科文组织“非物质文化遗产名录” 4)的“文化空间(cultural space)”之一,被认为是非物质性(intangible)的文化空间与物质性(tangible)的空间边界结合的典范,摩洛哥的传统日常活动每天都通过音乐、宗教和艺术等表现形式在此呈现:

这座三角形广场位于麦地那入口,周围环绕着餐馆、小摊和公共建筑,提供了日常的商业活动和多样的娱乐形式……从清晨到深夜,这里供给着多样的生活服务,如牙医、传统医学、算命、讲道、海娜纹身;这里可以买到水、水果和传统食物。此外,还能欣赏说书人、诗人、舞蛇人、柏柏尔(Berber)音乐家、格纳瓦(Gnawa)舞者、格纳瓦三弦琴琴师的各类表演,他们的口头演出持续得到在柏柏尔人的疆域中穿行的吟游诗人的更新……[7]

尽管杰玛艾弗纳广场的历史是作为柏柏尔商人和伊斯兰朝圣者的目的地,但当代情境下的广场更应视为民族身份与全球旅游的建构物(图1)。早在19-20世纪,它与来自西方国家的旅行者初次相遇时,广场上的异域风情便令后者着迷——1910年代,法国殖民总督于贝尔·利奥泰(Hubert Lyautey)5)在制定城市规划时将这块城外空地指定为“广场”,并作为摩洛哥历史遗产的一部分。二战卡萨布兰卡会议期间,美国第一夫人埃莉诺·罗斯福(Eleanor Roosevelt)向摩洛哥国王穆罕穆德五世提出,她幼年时就曾到过杰玛艾弗纳广场,那是世界上最美的地方之一,应该得到更好的保护[8]54。马拉喀什一直吸引着向往东方文化的欧洲人——如法国画家雅克·马约尔(Jacques Majorelle)、时装设计师伊夫·圣罗兰(Yves Saint-Laurent)等;当代西班牙诗人胡安·戈伊蒂索洛(Juan Goytisolo)从1997年开始便长居于此,他借其文化影响力在马拉喀什和广场的古迹保护事业中发挥了重要推动作用。

图1:杰玛艾弗纳广场——从历史上的沙漠集市到今天的旅游目的地

2 语境与方法

北非的乡土传统对于“现代性”的界定非常重要。正是在殖民过程中现代与传统的碰撞,如柯布西耶等建筑师的北非之旅,导致了现代建筑范式的转换和修正,从最初“由前现代建筑转译的现代形式,转变为将日常实践作为规划方法论的基础。”[9]2甚至如安东尼·金(Anthony King)所言,现代性主要产生于殖民城市而非现代都市[10]14,是殖民主义背景下我者与他者“相遇”的结果。

“相遇”(encounter)的现象普遍出现于18-19世纪的殖民主义时期,伴随着“他者性”(otherness)一词的发明[1]124,凝聚了全球化和城市化进程中不同民族、阶层、社群之间互动和冲突过程,并引发相应的空间范式转换。在19世纪巴黎,波德莱尔(Charles Baudelaire)敏锐捕捉到了咖啡馆内外阶层间的现代相遇[11]65-66,其诗歌《穷人的眼睛》描述了在奥斯曼大改造之后的巴黎,为明亮透彻的玻璃窗所环绕的咖啡馆如何成为中产阶级和街道上的穷人互相观看、感叹并建构的场域。齐美尔(George Simmel)以波德莱尔笔下“凝视的闲逛者(the gazing flaneur)”为出发点,用“凝视”(gaze)概念进一步挖掘了工业资本主义对城市居民个体的心理影响,揭示他们如何通过这种观察行为消费这座城市[12]。相遇是现代旅游实践的基础。从欧洲贵族阶层的“壮游”(Grand Tour),到英国水晶宫为范式的聚集世界奇观的博览会,再到伴随着殖民进程走向全球南方未知世界的探险,旅游中的“凝视”不仅是观看,还囊括了渗入、评估、比较以及在符号与其所指之间建立心理关联的认知过程。因此,凝视作为一种具身化的实践,卷入视觉之外的多重感官[13]20;还会参与物质空间的建构,如阿尔萨耶所谓的“参与式凝视(engazement)”——“将建成环境的物质现实转化为一个文化想象的产物”。他认为,参观世界文化遗产地的人们所实践的凝视,往往与当地的历史无关,“旅游不是关于体验历史或他者性,而只是提供了一种由已经去过当地的人们所生产的文化想象。”[1]129

这种文化想象塑造了一种物质和社会意义上的“奇观”(spectacle)——在德波(Guy Debord)的论述中,“奇观”作为一种图像,是现代性的历史发展的关键要素,与“直接经历的”经验“现实”恰恰相反[14]7。他基于列斐伏尔的日常生活理论[15],对“奇观”及资本主义消费文化所塑造的“奇观社会”进行猛烈批判,掀起一场“情境主义者”的日常生活革命[16];进而引发六七十年代简·雅各布斯(Jane Jacobs)、凯文·林奇(Kevin Lynch)、扬·盖尔(Jan Gehl)等一批人文主义学者对于现代城市的反思,他们主张关注“无处不在又难以寻觅、显而易见又难以察觉”的日常公共生活,激起“日常城市主义”(everyday urbanism)[17]等研究思潮,谦逊、小尺度的设计策略得到重视,以弥补奇观社会中个体性的缺位。

在传统聚落研究中,最初被视为现代主义之替代策略的地域景观,却不可避免地在少数精英和大众旅行者的“凝视”中发生异化,浪漫化的标志性图像成为旅行者追逐的目标并引发当地人不自觉的表演,而真实的“日常”却受到这种奇观不可避免的剥夺。安东尼·金由此对聚落研究者拉卜普特提出批判,认为他忽视了自身在研究乡土聚落过程中所处的优势地位,指出新殖民主义时代中持续而隐蔽的不平衡权力关系,“我们不仅将本地人的发声中介推向边缘,同时也将其历史重写于帝国范式之中”[10]14-15。这种现象背后还交织着关于传统的主体性(subjectivity)的思考。安娜亚·罗伊(Ananya Roy)对法国殖民期间阿尔及利亚的传统实践的研究中,发现老城与白城、即传统与现代之间的边界控制中存在的协商和争夺,也体现在“穿戴面纱”等传统实践及表演之中,她们通过对蒙面纱行为的刻意混淆,背离了现代与传统的简单分野[18]。综上可见,传统建成环境的塑造是一个持续动态和再平衡的过程,这要求我们重新观察传统与现代的交错关系,尤其是审视在传统的生产和再生产中“本地个体能动性(native agency)”的作用。

基于此,本文借助空间志(spatial ethnography)的研究方法,描摹浪漫“凝视”塑造的奇观背后的日常经验及空间争夺过程。空间志借鉴人类学民族志方法的深度,并沿袭建筑学乡土聚落研究和人类学乡村研究的传统,主张将空间作为能动者,透过认知主体与客体共同的“测度”(mapping),引导研究者从“视觉中心主义”转向借用听觉、触觉、嗅觉等主体感官提供更真实、杂糅的空间体验;以日常生活基础,将目光从精英建筑转向平民空间的生活体验和社会意涵;指向偶发性、临时性的空间观,将空间视为兼具历时性和共时性的时间载体。由此跳脱乡土建筑研究中的浪漫返古陷阱,展现具身化、平民化、动态化的社会空间图景[19]。

在广场上为期3日的田野调查中,笔者借助图绘、延时摄影、浸入式考察等手段,结合不同时期的旅行者日记等史料,对广场上的本地人与外来者的行为及感官体验进行深描,揭示这一聚落空间的时间性和社会性张力。在时间层面,广场上的瞬息万变是借助一种有迹可循的临时性空间策略实现的,在聚落空间的物质性与非物质性之间取得平衡;而在社会层面,不平等的空间结构中蕴含着奇观对于日常的剥夺,揭示了本地人在外来资本和旅游需求压迫下的生存状态。最后,通过往复测度观者的经验如何客体化地投射在物质背景,以及空间框架如何主体化于感官境遇之中,呈现这个看似“传统”的聚落空间如何成为资本霸权与本土能动者、奇观与日常、传统与现代之间争夺、协商、共谋的产物。

3 流变与稳态:空间的临时性

知名旅行者德里达曾如此描述杰玛艾弗纳广场,“广场每天都是一样的,但在这种千篇一律中又蕴含着瞬息万变。”[20]135所谓“瞬息万变”源于可在其纷繁的活动中随时再调整和再平衡的灵活性,“千篇一律”则来自其行为模式的时间-空间机制——它的循环往复带给这一行为活动以可捕捉的框架,它永不停歇的表演也让观者不自觉地“卷入”其感官体验之中。

每天,广场上的奇观都遵循一份环环相扣的“时间表”上演(图2)。清晨,广场刚刚从彻夜的喧嚣后为时不久的沉寂中醒来。零星的海娜纹身者(皆为中年穆斯林妇女)和算命者(多为年迈长者)开始在空旷的广场上占据一席之地,顾客基本是早起的本地人。上午8-9点,十几辆简便贩卖车进入广场,支起遮阳遮雨的棚子,全天贩卖水果、香料、坚果等地方特产;这些手推车并排相连,大多沿着从边缘穿过广场的人流路线排布。正午过后,游客增多,面向游客的小生意开始进驻,从事纪念品兜售、舞蛇、赌博等营生。下午2点左右,广场明显变得拥挤、喧闹起来,成群的柏柏尔音乐家和格纳瓦舞者进入广场表演,他们用笛、鼓等地方性乐器演奏着充满异域风情的音乐。真正的人潮涌动要等到傍晚,太阳西沉,撒哈拉沙漠的热浪逐渐褪去,熙熙攘攘的人群成圈状围绕着各类演出者——慷慨激昂的说书人、激情炫技的杂技演员,还有诙谐滑稽的喜剧演员,都是最受当地人欢迎的传统表演形式。同时在广场北侧的一块预留空地上,小吃摊车迅速推入广场,不到半小时,熟练的摊贩群体就井然有序地将广场转变为一片美食街区,炊烟四起。此时的广场,听到的、闻到的、碰触到的一切都弥漫着令人亢奋的气息。旅行者与当地人混杂在一起,在露天小吃广场品尝地方美食,欣赏免费的音乐和表演,五感的体验皆被拉到极大阈值,一场汇聚了各式传统摩洛哥风情的“大剧”将一直“上演”到午夜。直到第二天清晨,广场上的阿拉伯香料气息仿佛尚未褪去,饥饿的鸽子争先恐后地掇食摊贩留下的残羹。

图2:杰玛艾弗纳广场上活动的时-空机制

广场上灵活的行为活动模式是借助两种临时性空间策略实现的。首先是基于可移动手推车的空间占用——可借助德塞图(Michel de Certeau)所定义的空间“战术(tactics)”来认知,它作为一种没有固定场所的空间实践、“弱者的艺术”,见缝插针地蔓延于权力的场域中[21]。无论是全天营业的零食摊还是晚上出现的小吃摊,都是以手推车为基础临时搭建的。日复一日的操练使得这种看似复杂的空间策略变得简单轻便。据笔者观察,从一辆手推车入场、支起遮阳棚,摆开炊事器具、贩卖柜台和食客桌椅,最终搭建起近10平米的临时就餐空间,只需20分钟左右;这些小吃摊被限定在广场北部一块不大不小的矩形场地内,呈阵列式分布,形成纵横交错的临时美食街。在管理者与商贩的协商下,每天小吃摊的位置基本不变,建构起一种转瞬即逝、却又让人熟悉稳定的地方感(图3)。

图3: 广场延时摄影所呈现的灵活空间布置(下午3点至晚上9点)

其次是广场上的“群岛”空间。这是一种观众围绕中心表演者所形成的环形空间模式,在阿拉伯语中称作“哈尔卡(Al-halqa)”。“哈尔卡”作为阿拉伯-伊斯兰世界历史悠久的口头表演传统,起源于伊斯兰教的口头传教、游吟诗人文化,是一种在集市广场、麦地那的城门前或是老城中心喷泉旁的空地上自发形成的说教性或娱乐性空间[22]。“哈尔卡”的直径可随人数多少而灵活改变,最多可达20余米。这样一种策略在杰玛艾弗纳广场这样的超尺度空间中尤为有效,它利用“人墙”围合形成临时的室外小剧场,隔离了周围的视线和声响,可以任意缩放、组合,将这个尺度宏大的广场划分为一系列近人尺度的表演空间:

说书人周围吸引的观众最多……内圈观众大多蹲伏在地上,全神贯注,安然闲适……其他观众则只能站立在外圈:这部分围观者也基本上一动不动,专心聆听说书人的每一句话、定睛观看他的每一个手势。有时候,会有两个说书人轮流讲故事。从他们口中蹦出的词句仿佛来自遥远的地方,进而能在空中漂浮盘旋许久,远远超出常人所及[23]126

除了空间复杂度之外,广场上的“演员”和“观众”之间丰富的感官互动进一步加强了这种涉身体验。视线中的柏柏尔人、格纳瓦人、阿拉伯人等不同族裔的舞者尽情舞动着异域风情的舞蹈;耳朵收纳着来自不同方向、不同乐队、不同乐器交杂的声响;在无数次擦身而过的近距离接触中,感知令人焦躁的拥挤和令人晕眩的香料味与汗味……1980年代的一位欧洲旅行者记录道,这一切将观众“变成了这个广场上奇观的一部分,成为这一出“舞台布景”(mise-en-scène)中无声又匿名的一群主角”:

我看到伊迪丝·华顿(Edith Wharton)提到的年轻舞者伴随着四件套乐队的节奏韵律而舞蹈。领舞的是一个漂亮、壮实的男孩,大概13岁,腰间缠绕着一串金光闪闪的亮片……我很快意识到,广场的整体氛围已经弥漫着一股显著提升的亢奋状态。我是周遭唯一的女性,甚至感到有个男性的手在碰我[24]。

黄昏时分,杰玛艾弗纳广场进入其每日空间魔法的极致状态:“走在手推车商铺间狭窄的小路上,两侧灯光闪烁,商贩们费尽力气,叫卖着烟熏烤肉、烤杏仁、糖霜花生和冰汽水。”[8]器乐声、呐喊声、哭笑声、脚步声;烤肉味、香料味、汗渍味、香水味;拥挤感、疏离感、恐惧感、好奇感……五味杂陈,五感并发。不在广场上沉浸体验,便无法感知这样一个感官致密的日常奇观。

笔者试图用空间志图绘的方式记录广场上转瞬即逝的空间状态。延时摄影或许是最适合的形式,但不够结构化。下图只是广场上千变万化的无数个瞬间的一张“快照”,它用结构化的平面图来描摹此般难以想象的复杂度(图4)。图中展现了三种临时性空间策略对广场的占用状态:零食摊、小吃摊、“哈尔卡”;同时用圆点和虚线表达流动的行人、观众、食客在广场上的瞬时分布,呈现广场上人流聚集的疏密程度以及活动的活跃度。从中可见临时性空间策略的另一层内涵,即空间的“去中心化”,以塑造一个仿佛没有阶级族群区隔的、尊重本土能动性的社会空间。当然,区隔并未消失。

图4:杰玛艾弗纳广场上的临时性空间策略图解

4 奇观与日常:

从规范的争夺到争夺的空间

杰玛艾弗纳广场上的“舞台布景”将商贩和旅行者于无形中塑造为舞台上的演员和观众,这样的情形普遍出现在后殖民语境下的城市实践和旅游批判中——如罗伊引用“表演性”(performativity)概念展现了当地人如何将殖民地传统作为一套日常实践[18];尤瑞和拉尔森也注意到,旅游经济的生产面向越来越偏向于戏剧化和表演性,工作人员就是“演员”[13]80。另一位旅行者金博莱特(Barbara Kirshenblatt-Gimblett)写道,杰玛艾弗纳广场每日上演的奇观不仅成为“特定文化的特定有序元素的舞台表演”,同时也是一出沉浸式的“日常戏剧”,将旅行者和本地人糅合在富饶的感官世界中[25]。然而其舞台表象背后由奇观与日常共同构筑起的二元割裂的空间-社会(socio-spatial)结构,亦暗示了广场作为旅游目的地而持续面临两股力量的纠缠角逐:一方面是作为“我者”的西方旅行者对原真性摩洛哥式体验的渴求,另一方面则是本地人对于扮演“他者”这一欲求的接纳与争夺——也就是说,奇观与日常、现代与传统的相遇,既是“社会规范的争夺”(contestation of social norm),也通过规划、遗产保护、旅游等实践建构起一种“争夺的空间”(contested space)[18]。这是笔者透过空间志书写看到的深层现实。

西方与东方、富有与贫穷的相遇并不总是令人愉悦的。进入21世纪以来,随着越来越多的全球旅行者涌入马拉喀什,旅行者面临着远比八九十年代更加激烈的“相遇”——他们可能因为对表演者拍照而被恶语相向,甚至索要费用。曾被西方旅行者想像出的他者的淳朴和热情,在无穷无尽的冲突和争论中演化为满腔的恶意,让这座广场沦为一处两极分化的“舞台”。为了应对这种境遇,广场周边涌现出一大批位于屋顶平台或阳台上的茶馆和咖啡馆,给想要观赏广场景观的外国游客提供一处高高在上的、安全舒适的“观众席”。只需点上一杯收费高昂的薄荷绿茶,旅行者便能避开令人不适的身体冲突,在欣赏壮观的广场全景的同时,沉浸在乐器声响、人群呐喊、香料气味共同铸就的感官体验之中:

“妈妈那是什么?”……在广场上人潮涌动的表演者中,莱拉挑选了一个新的目标。“是个魔术师吗?”……莱拉靠在阳台扶手上目不转睛地看着她,在摆脱了广场上直接的身体接触带来的压迫之后,她终于可以安心享受……在我们下方童话般的、热血沸腾的奇景[8]。

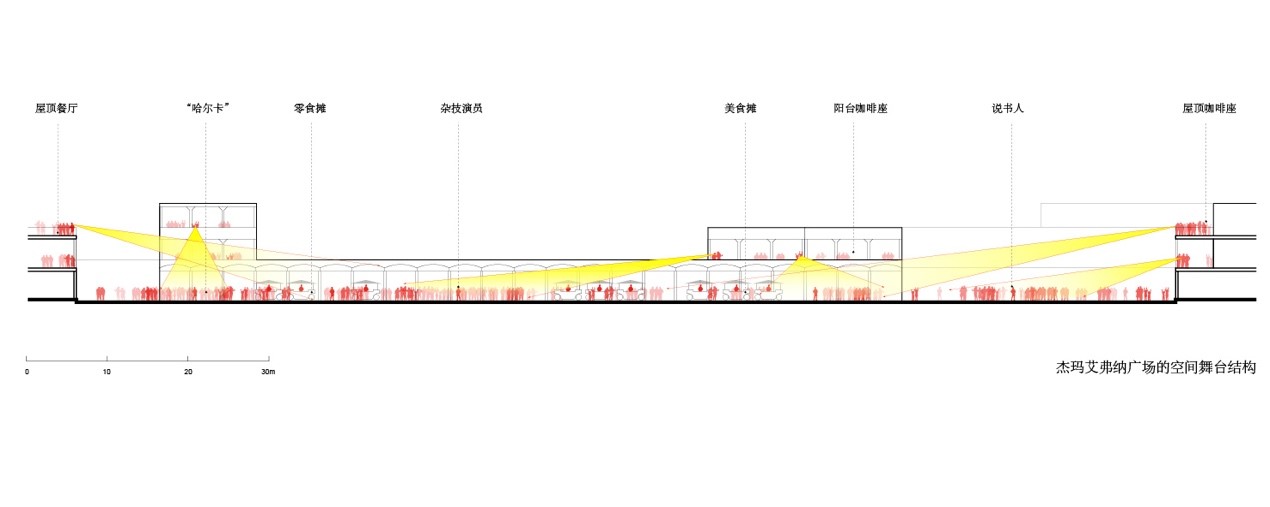

图5:杰玛艾弗纳广场纵剖面中的“舞台”结构

旅行者的凝视承载着对于被渴求的他者的文化想象[1]129,如同舞台布景的聚光灯,让广场上的商贩成了不自觉的“演员”(图5)——如人类学家格尔兹(Clifford Geertz)所言,即便当地人被允许“做自己”,他们事实上继续以一种模糊了舞台与后台边界的方式,在表演着仍被认定为正宗的文化[26]。广场上“刻意的演员(所谓‘摩洛哥人’)和观众(旅行者)”[20]148,借助这种“舞台”空间效果,将生活场景渲染为一种奇观。同时,露台上的旅行者(包括笔者自身)也将自身暴露在下方的人群眼中,“观-演”关系发生反转,旅行者也不可幸免地成为这场演出中不可分离的部分:

“……德国的旅行者,法国的旅行者,还有从丹吉尔来的、戴着红色流苏太阳帽的英国老淑女。他们都明智地选择了可口可乐,压低草帽,以防微风把帽子吹跑;他们的目光时不时飘过中世纪风格的铸铁护栏之外,瞟向楼下的大众童话。”[8]52

“……德国的旅行者,法国的旅行者,还有从丹吉尔来的、戴着红色流苏太阳帽的英国老淑女。他们都明智地选择了可口可乐,压低草帽,以防微风把帽子吹跑;他们的目光时不时飘过中世纪风格的铸铁护栏之外,瞟向楼下的大众童话。”[8]52

在这一不平等的“舞台”结构中,我者与他者一方面在身体层面互动交织,一方面又在社会层面剥离和冲突。尽管一开始令人迷醉,但旅行者日记却向我们透露出“争夺的”空间背后的绝望:

刚开始几次,广场或许还能保持它的童话气质……阿拉伯飞毯;扭曲的矮人;迷路的孩子在哭喊;杂技和滑稽演员将肚皮露出戏服。但现在,一个月之后……这些童话般的角色逐步丧失了转瞬即逝的神秘感。扭曲的矮人都是残疾人,而且是盲人……杂技和滑稽演员是些面色苍白的孩子,廉价的丝质戏服紧紧贴着他们瘦骨嶙峋的身体。那些迷路的孩子,都是在照顾妹妹的勇敢的孩子,孩子嘴边长满了疮,他背上的妹妹则有一双患病的双眼……[8]55-56

广场周边阳台造就的“舞台”效应不仅加强了旅行者从真实世界的“脱嵌”(disembodiment),也造成了那些“传统模样的个体”的“去主体化”(de-subjectification),使其“陷入这一场‘展演的文化经济’之中”[20]144-153。旅行者所追寻的从现代社会的疏离,最终导向了本地表演者的异化,使他们如同“一类活态的、物质化的样本一样,变得可剥离、碎片化、可复制”;这也将牺牲广场上的日常生活,尤其是当他们“试图将这种生活场景转译为一个充满着陈旧、腐朽事物的博物馆。”[25]34

若将广场放在麦地那历史街区保护的背景下,值得进一步讨论赫兹菲尔德(Michael Herzfeld)对“空间净化(spatial cleansing)”的批判[27]——在空间的不平等结构下,历史城区的私有及开放空间被士绅阶级的外来资本所侵蚀,本地人的生活和价值观难获一席之地。由于杰玛艾弗纳广场及其紧邻老城的文化魅力,近当代的巴黎中产阶级大量收购马拉喀什麦地那的传统民居,并装修为符合西方人度假需求的浪漫餐厅和豪华旅馆(Riad)[28];由于国外资本涌入引发的房价和生活成本上升,大部分原住民都迁出了老城[29]。如今,遗产的旅游发展造成的本地社群的驱逐及日常生活的抽离,正成为这类传统建成环境的保护和更新过程面临的最大挑战。

5 结语

穿透他者的表象,进入主客一体的空间志世界,向我们揭示了杰玛艾弗纳广场上融合了物质性与非物质性的空间策略及结构。首先,广场作为一座“临时性”聚落的特质,展现了这类贸易型聚落形态的普遍规律——常规的形态学和类型学工具并不足够,手推车的搭建与排布、“哈尔卡”的组织等社会因素成为塑造空间的关键。这对于聚落研究带来的启示是,非物质性、非永久性的空间机制,与社会关系、宗教信仰、生活模式一起,共同塑造了场所的地方感,是传统聚落形态的深层内涵。

与此同时,杰玛艾弗纳广场的空间策略和社会张力又凝聚为一种“社会-空间”(socio-spatial)结构,体现了辩证的空间评判标准。从积极角度来看,游牧的柏柏尔商人以此为家,无需支付昂贵的固定店租,临时性空间策略让这片广场焕发出大部分经过专业设计的城市空间难以企及的活力;而从负面视角看来,广场上的奇观揭露了不同社会团体间争夺、协商和共谋的过程,广场周围阳台上观演空间的建构进一步加剧了社会区隔,当地人在与游客相遇中散发的恶意便是这种不公和剥削的结果。

再说开去,杰玛艾弗纳广场上的空间“争夺”不仅在这座广场,不仅在马拉喀什,也存在于更多第三世界国家的“前殖民地-现旅游地”场所,也凝聚于一切存在传统-现代之区隔及权力不平等的城乡空间。我们值得持续诘问:传统的空间到底属于谁?空间的传统又属于谁?它究竟是旅行者相机中的奇观,还是本地人生活着的日常?传统的日常如何在现代社会得到延续和新生?对于我国研究者和实践者而言,在方兴未艾的城市历史街区更新、传统村落振兴乃至全球传统建成环境干预的实践中,但凡存在不同文化、民族、阶级、社群的相遇,这种因不对等而导致的争夺、协商和共谋过程,应成为研究者认知和剖析这类空间的前提框架;进而在空间志所描摹的短暂、流变和情境性的本地实践中,寻求一种可传承、兼蓄和演变的空间策略——它不仅是本地能动者的发声中介和尊严表达,也将成为城市及社区活力的源泉。

6 注释

1)本文基于笔者2015年的摩洛哥田野调查,研究过程得到熊哲昆的帮助。部分内容曾在2017年首尔世界建筑师大会(UIA)发表为英文报告《Ethnography of Space: A Dynamic Approach towards the Interpretation of Historic Heritages, with Djemaa el-Fna Square as a Case Study》。

2)麦地那(medina),阿拉伯语“老城”的音译,常见于北非地区,凝聚了北非历史老城的空间特征:住宅紧凑统一,路网狭窄曲折,清真寺、伊斯兰学校、集市、广场等公共设施交织其间,如同迷宫。麦地那的保存得益于法国在北非殖民时期执行的城市规划策略,主张在老城之外择址建造新城,形成泾渭分明的“双子城”(也是后文提到的老城和白城之分),但在保护老城遗产的同时也造成了遭受诟病的种族隔离和社会区隔。

3)马拉喀什于1062年建城,作为柏柏尔穆斯林建立的穆拉比特王朝(Almoravid)的首都。穆拉比特王朝统治着包括今北非马格里布地区和伊比利亚半岛南部大部领土,马拉喀什也在12世纪走向兴盛。

4)1997年11月,联合国教科文组织通过了建立“人类口头和非物质遗产代表作”的决议,2003年联合国教科文组织第32届大会通过了《保护非物质文化遗产公约》,明确由缔约国成员选举的“政府间保护非物质文化遗产委员会”提名、编辑更新人类非物质文化遗产代表作名录,急需保护的非物质文化遗产名录,保护非物质文化遗产的计划、项目和活动。2001、2003和2005年,联合国教科文组织先后公布了三批、共90处人类口头和非物质遗产代表作名录。

5)于贝尔·利奥泰(1854-1934),法国政治家、军事家、元帅,生于南锡,于1912-1925年担任摩洛哥总督,奠定了摩洛哥的法国殖民制度。

7 参考文献

[1奈扎·阿尔萨耶著. 黄华青,梁宇舒译. 建成环境中的传统:“真实”、超真和拟真[M]. 清华大学出版社, 2021.

[2]RUDOFSKY Bernard. Architecture without Architects: An Introduction to Non-Pedigreed Architecture[M]. London: Academy Editions, 1964.

[3]RAPOPORT Amos. House Form and Culture[M]. London: Englewood Cliffs, N.J., 1969.

[4]原广司. 世界聚落的教示100[M]. 中国建筑工业出版社, 2003.

[5]SAID Edward. Orientalism[M]. New York: Vintage Books, 1979.

[6]BHABHA Homi. The Location of Culture[M]. London and New York: Routledge, 1994.

[7]UNESCO Culture Sector 2003. https://ich.unesco.org/en/RL/ cultural-space-of-jemaa-el-fna-square-00014

[8]FERNEA Elizabeth. A Street in Marrakech[M]. Garden City, N.Y.: Anchor Press, 1980.

[9]AVERMAETE Tom, KARAKAYALI Serhat and VON OSTEN Marion. (eds.) Colonial Modern: Aesthetic of the Past, Rebellions for the Future[M]. London: Black Dog Publishing, 2010.

[10]KING Anthony. The politics of position: inventing the past; constructing the present; imagining the future[J]. Traditional Dwellings and Settlements Review, 4(2), 1993.

[11]BAUDELAIRE Charles. The Parisian Prowler: Le Spleen de Paris, Petits Poèmes en Prose[M]. Kaplan, E.K. (trans.). Athens, GA: University of Georgia Press, 1989.

[12]SIMMEL George. The metropolis and mental life[J], in Simmel, G., Frisby, D. and Featherstone, M. (eds.) Simmel on Culture: Selected Writings[M]. London: Sage, 1996.

[13]URRY John, LARSEN Jonas. The Tourist Gaze 3.0[M]. Los Angeles, CA: Sage, 2011.

[14]DEBORD Guy. The Society of the Spectacle[M]. Detroit: Black & Red, 1967.

[15]LEFEBVRE Henri. Critique of Everyday Life[M]. translated by John Moore. London; New York: Verso, 1991.

[16]DEBORD Guy. Definitions[J], in Kem Knabb. Situationist International Anthology[M]. Berkeley: Bureau of Public Secrets, 1981.

[17]CHASE John, CRAWFORD Margaret, and KALISKI John. (eds.) Everyday Urbanism[M]. New York: Monacelli Press, 1999.

[18]ROY Ananya. Traditions of the modern: a corrupt view[J]. Traditional Dwellings and Settlements Review, 12(2), 2001: 7-19.

[19]黄华青.空间作为能动者:基于“空间志”的当代乡村变迁观察[J].建筑学报,2020(07):14-19.

[20]MINCA Claudio, WAGNER Lauren. Moroccan dreams: Oriental Myth, Colonial Legacy[M]. London: I. B. Tauris, 2016.

[21]DE CERTEAU Michel. The Practice of Everyday Life[M]. Steven Rendall, trans. Berkeley: University of California Press, 1984.

[22]AMINE Khalid. Al-halqa Performance in Morocco from the Open Space to the Theatre Building[J]. TDR, Vol. 45, No. 2, 2001, pp. 55-69

[23]CANETTI Elias. Le voci di Marrakech: Note di viaggio[M]. Milan: Fabbri, 1989.

[24]BILLINGTON Rachel. A day in the life of the Jemaa el-Fna[J]. New York Times, October 5, 1986: 30.

[25]KIRSHENBLATT-GIMBLETT Barbara. Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage[M]. Berkeley: University of California Press, 1998.

[26]GEERTZ Clifford. Person, Time and Conduct in Bali: An Essay of Cultural Analysis[M]. New Haven, CT: Yale University Press Southeast Asia Studies, 1966.

[27]HERZFELD Michael. Spatial Cleansing: Monumental Vacuity and the Idea of the West[J]. Journal of Material Culture. 2006;11(1-2):127-149.

[28]MCGUINNESS Justin. Moving into Morocco: A cosmopolitan turn in the medina[J]. In OSSMAN Susan(ed). Places We Share: Migration, Subjectivity, and Global Mobility[M]. Lanham: Lexington Books, 2007: 121-141.

[29]COUR Sebti Mohammed. Gens de Marrakech - géo-démographie de la ville rouge[M]. Paris: INED,

8 图片来源

图1:(左)WILBAUX Quentin, LEBRUN Michel. Marrakech : le secret des maisons-jardins[M]. Courbevoie: ACR, 1999.(右)https://soniabrobbintravel.co.uk/europe-north-africa/

图2、3、5:作者自摄/绘

图4:熊哲昆绘

公众号链接: