学术快讯 | 孙昊德 孙依巧 游猎:日常印迹作为视觉批评:《建筑评论》“人之规划”中的建筑摄影

原载于《建筑学报》2022年02期

作 者:孙昊德 SUN Haode 1

孙依巧 SUN Yiqiao 2

游猎 YOU Lie 1 (通讯作者)

作者单位:1 上海交通大学设计学院(上海,200240)

2 剑桥大学建筑系(英国)

收稿日期:2022/01/04

国家自然科学基金青年基金项目(51908350)

上海市浦江人才计划资助(21PJC082)

摘要

英国《建筑评论》期刊在1960 年代末推出了“人之规划”系列专刊,围绕专刊中提及的3 个主要议题:城市的纪念性、“家长式”住区以及复杂交通设施,通过视觉图像比较分析,剖析了视觉与议题深刻而生动的互动特征,解读建筑摄影对日常生活印迹的转译,作为一种视觉批评,实现视觉对城市和建筑空间的建构内涵从“物的证明”到“证明之物”的当代转变。

关键词

建筑摄影; “人之规划”; 城市景象; 日常生活; 建筑视觉批评

ABSTRACT

In the late 1960s, the British journal Architecture Review launched the Manplan. This paper aims at exploring the role that documentary photography plays in conveying the visual trace of the everyday life to provoke critical thinking through three main issues by the approach of comparative visual analysis – the monumental urban planning, “paternalistic” housing, and complex transportation infrastructure. It endeavors to reveal the significant and contemporary shift of visual essence from “the evidence of an object” to “the object as the evidence”.

KEY WORDS

architectural photography; Manplan; townscape; everyday life; architectural visual criticism

1 一种建筑视觉转变的现象

摄影作为建筑的一种重要媒介,通过图像观看体系中各利益方(stakeholders) 的参与,作用于建筑的物质生产,并建构建筑超越“物”的视觉性意义。例如20 世纪初,现代主义建筑通过“新视觉”(New Vision) 等现代摄影风格的实践,在建筑学,以及艺术与消费等语境中得以“正名”,并获得了基于纯粹物性的崇高视觉道德感 [1]。而在二战后,由于新涌现的现实议题和社会思潮等因素,摄影对建筑的“身份认证”功能逐渐转变,两者的互动愈发成为一种社会和文化现象,参与到日常生活的批评1)。

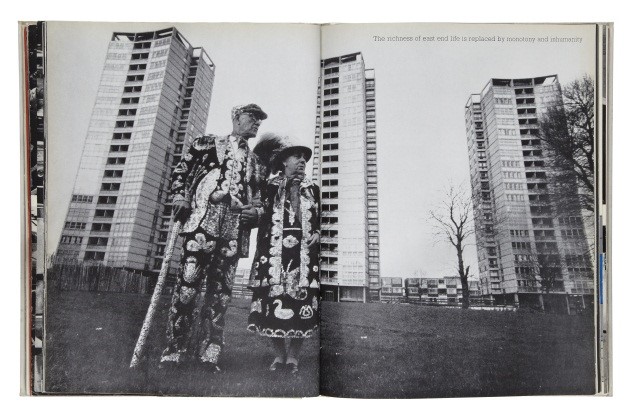

建筑史学者、英国皇家建筑师协会(RIBA) 原图书馆馆长罗伯特·埃尔沃尔(Robert Elwall) 提出,战后的建筑摄影分化出了两种方向:一种延续着“现代主义正统”的视觉体系,围绕建筑的“物”宣扬着新时代的生活方式;另一种则转为拥抱建筑之间的环境,也被称之为“城市景象”( 原文使用了“townscape”一词) [2]。从两幅经典图像中,可对上述的分化管窥一二。其一是专业建筑摄影师朱利叶斯· 舒尔曼(Julies Shulman) 镜头中,由建筑师皮埃尔· 科尔宁(Pierre Koening)设计的22 号住宅(Case Study House #22) :透明的现代“容器”被精准地悬置在街灯蔓延的洛杉矶平原之上,凸显结构之轻盈与形态之张力。其中的两位摩登女士,身体应和着由现代家具形态所定义的姿态,种种细节似乎都在具象着一种现代生活的空间优越感( 图1)。反观新闻纪实摄影师帕特里克·沃德(Patrick Ward) 镜头下的另一种“生活”:相互依偎的老者与点状现代高层住宅相并置,华丽的庆典服装与功能导向的苍白立面形成微妙冲突,人的形象所象征着的多彩生活与大伦敦东区如今单一的空间现状形成强烈对比,建筑物与人的形象被赋予了更深邃的互文(图2)。

1 22号住宅(Case Study House#22)(朱利叶斯·舒尔曼, 1960)

2 伦敦东区的盛装老者(Pearly King and Queen by housing estate)(帕特里克·沃德, 1969)

如果说舒尔曼的图像呼应着建筑摄影现代风格之审美正统,那么沃德的摄影则生动描绘了埃尔沃尔所说的“城市景象”——作为一种图像风格,更是一种建筑师、学者、编辑以及摄影师等参与者共同合作的“视觉研究”(visual essay)、“视觉规划方法”(visual planning)以及“视觉批评运动”。前者作为职业和消费的建筑摄影,提供物质形象作为视觉观看的结论,其中人的形象作为一种抽象符号进而成为建筑的证明2) ;而后者作为观察和研究的建筑摄影,提供形象作为对空间活动的释义,强调人的形象如何成为社会、文化和政治语境中的在场3)。两幅摄影中人与空间截然不同的互动,生动揭示了建筑摄影视觉对于建筑与城市空间的建构内涵的一种转变。

作为“城市景象”的阵地,支持沃德拍摄并刊载这些作品的便是英国主流建筑期刊《建筑评论》(Architectural Review),及其在1969-1970 年间推动的“人之规划”(Manplan ) 系列专刊。于是,依托“人之规划”专题具有突破性的图像制作机制和《建筑评论》底蕴雄厚的传播场域,由“业余者”组成的摄影观察主体空前地深入城市街头与建筑内部,介入到英国城市规划的研究与批评。面对此时涌现出的不同城市议题,例如城市的纪念性、“家长式”住区以及复杂交通设施等具体对象,建筑摄影呈现出不同于现代主义审美正统的纪实表达:形成了对于人与物质空间真实互动所留下的“日常印迹”的视觉转译,从而强化了视觉对于城市议题的批评,成为二战后建筑视觉转变的典型。基于这一转变的线索,通过再读“人之规划”专刊,下文试图从摄影的制产,即拍摄意图、技术制作和传播媒介层面,还原视觉对于建筑与城市空间建构的历史语境,剖析其视觉表达的结构与形式,以探究其中视觉批评之内涵。

2 “人之规划”(Manplan)与 “城市景象”(Townscape)

20 世纪以来,在欧洲现代城市建设和不断演化的社会思潮中,建成环境逐渐超越物质本身而成为了一种社会批评内容。正如1940 年代中后期的字母主义者所提出的——“建筑会直接影响居住在建筑之中人的存在,并且这种影响远远超乎一般的想象。因此,关于建筑的批判性审视就成了生活批判的一条新途径。” [3] 亨利· 列斐伏尔(Henri Lefebvre) 对于日常生活的建构及其对于现实的批判,进一步强化了人与建成环境之间的实质性影响 [4]。其后的情境主义者居伊· 德波(Guy Debord) 通过“异轨”(Détournement) 和心理地理学(Psychogeography) 等概念、方法对“统一规划”下的城市认知进行重构,强调对于城市空间的真实参与、体验和识别 [5]。以战后的英国为例,奉现代主义规划理念为圭臬的城市建设,高歌猛进地塑造着现代城市和生活,但在复杂的社会环境中也逐渐显现出棘手而迫切的问题 4)。于是建成环境中新涌现的空间现象,逐渐催化出了新的研究视角和方法。上文提到的“城市景象”,不仅体现在战后建筑摄影在视角和风格上的极大突破,更重要的,形成了以视觉序列和日常城市空间景象介入物质空间建构的理论内核。

以休伯特· 黑斯廷斯(H.de C. Hastings,《建筑评论》的老板,并于1927-1973 年间担任主编)、尼古拉· 佩夫斯纳(Nikolaus Pevsner) 和戈登· 卡伦(Gordon Cullen) 等为代表的学者开创了“城市景象”基于空间认知和视觉观察的学术阵地,以反思现代主义的统一规划。黑斯廷斯在1949 年为来源于18 世纪晚期“画意主义”(picturesque) 风格中的“城市景象”术语赋予新解,从而溯源英国的视觉哲学,以反思战后的城市建设 [6] ;佩夫斯纳探讨了“视觉规划和画意主义”的关系,并为“城市景象”建立新的宣言 [7] ;卡伦以颇具特色的手绘和摄影对照,关注城市空间的动人细节和人们的真实使用,建立起一套基于视觉体验和空间分析的城市研究方法[8]。随着更多学者和强大编辑团队的加入,以《建筑评论》为阵地的“城市景象”研究体系得到更大发展,致力探讨通过视觉的整体和一致性来组织城市空间,为战后英国内外的城市研究提供了新的驱动与系统性的反思5)[9]。由此,“城市景象”也逐渐成为一场呼吁城市多样性、个性化以及丰富的街道生活的视觉运动[10]。“人之规划”系列专刊便是其中极具代表性和突破性的一次创举。

1960 年代末,英国建筑批评全面延伸到了更真切的社会议题,而非经典的艺术批评。1969 年,雷恩· 班纳姆(Reyner Banham) 等人首先在先锋刊物《新社会》(New Society )发表文章,直指现代主义规划,提出了一个去中心化和基于消费主义自由选择的“反规划”方案 6)。6 个月后,黑斯廷斯推出了“人之规划”系列专刊,“全副武装”地对现代规划中“人”的消解展开批评 [11]。他顺应了此时对社会议题的关注,但秉持着与班纳姆不同的主张:试图重构城市的分散功能,使之成为一个更紧凑的整体 [12]。于是,正值英国新闻纪实摄影的黄金时期,专刊延续并发展了《建筑评论》的视觉批评策略,建立了“城市景象”与纪实摄影的联盟 [13]。通过大量的摄影,整体地呈现了极致生动,甚至略带刺痛的日常“景象”,从而审视现代主义“自上而下”的规划理论和风格教条对日常生活的影响 [13]。1969-1970年间,《建筑评论》共出版8 期专刊,秉持着“为人规划,而非统计表格中的数据” 7) 的理念,深入此时英国最真切而棘手的8 项围绕城市建成环境的社会议题8)[14]。

相应的,“人之规划”系列专刊打破了传统的图像观看结构,使得建筑摄影的创作和传播场域发生了转变。黑斯廷斯聘请英国新闻纪实摄影“全盛时期”的代表:托尼·雷– 琼斯(Tony Ray-Jones)9)、伊恩·贝瑞(Ian Berry)、蒂姆· 斯推特- 波特(Tim Street-Porter)、彼得·拜斯托(Peter Baistow),以及上文提到的沃德等人,以各自独特的视角深入街头,为其建筑批评“输送弹药”( 图3)。并且,《建筑评论》中摄影的呈现不单是摄影师提供的“结论”,而是基于摄影师对城市议题的主动观察、编辑的再创造:围绕摄影素材进行新的页面设计,通过剪裁、编辑、拼贴等图像手段,以及增强对比度,采用特殊的磨砂黑色喷墨等印刷手段,强化摄影的视觉效果和可读性10)[2]190,丰富其“视觉研究”的批评维度,加强“释义”的深度 [15]。“人之规划”系列专刊也充分印证现代建筑摄影历史和知识范式,是一种由理论家、建筑师、编辑以及摄影师共同构建的现代建筑视觉的认知逻辑 [16]。

3 城市角落——小相机和片段式的城市纪实

事实上,《建筑评论》极大地推动了现代建筑摄影主流风格的形成,例如其御用摄影师戴尔和温赖特(Dell & Wainwright) 所捕捉的现代建筑中,由光影塑造的隽永感 [16]。而“人之规划”系列专刊摆脱了这一“审美范式”,以摄影师的小型相机作为建筑师的眼睛,从英国城市的核心区域扩散到边缘,深入社会深处探寻往常不可见的类型和场景,以纪实风格真切地回应城市议题,描绘城市场景。正如专刊第2 期开篇写道,“系列专刊并无法提供什么神奇的解决方案,只能避免在政治语汇中逶迤。通过图像形式(pictorial form),以客观、公正的方式,观察我们已经拥有,或尚未拥有,但可以轻易获取的,一种‘可能性’的艺术”11)。

3 议题与摄影:建筑摄影中的日常印迹

于是,当一系列具体的社会议题被置于现代城市空间帷幕之下,宏伟的城市发展与微观日常生活的互动解构了建筑摄影以往的消费和艺术观看。“人之规划”系列专刊将日常活动作为一种客观事实,通过摄影的视觉观察与转译,形成了日常活动在物质空间中的印迹,将“城市景象”视觉研究体系运用到更广泛的社会议题之中,使之可见、可读、可感,从而成为视觉批评的一种路径。

3.1 日常印迹对城市的纪念性表达的“抵抗”

英国在二战后提出了一系列“大规模规划”(the great plans),主要从规划、鸟瞰和理性系统等方面强调现代城市空间具有纪念性的理想样貌 [17],然而往往忽视了城市传统格局和个体日常生活的体验。大量城市空间成为被包裹、被观看、却不可达的消极场所 [18]。面对这一庞大议题,客座摄影师们深入城市街头、地下通道、社区内部等地,利用特写、全景和鸟瞰等方式,将真实的个体形象与不断异变的建成环境生动并置,通过挖掘并突出空间中的日常印迹——还原使用者的真实视觉和空间体验,来“抵抗”现代城市到处充盈的纪念性12)。

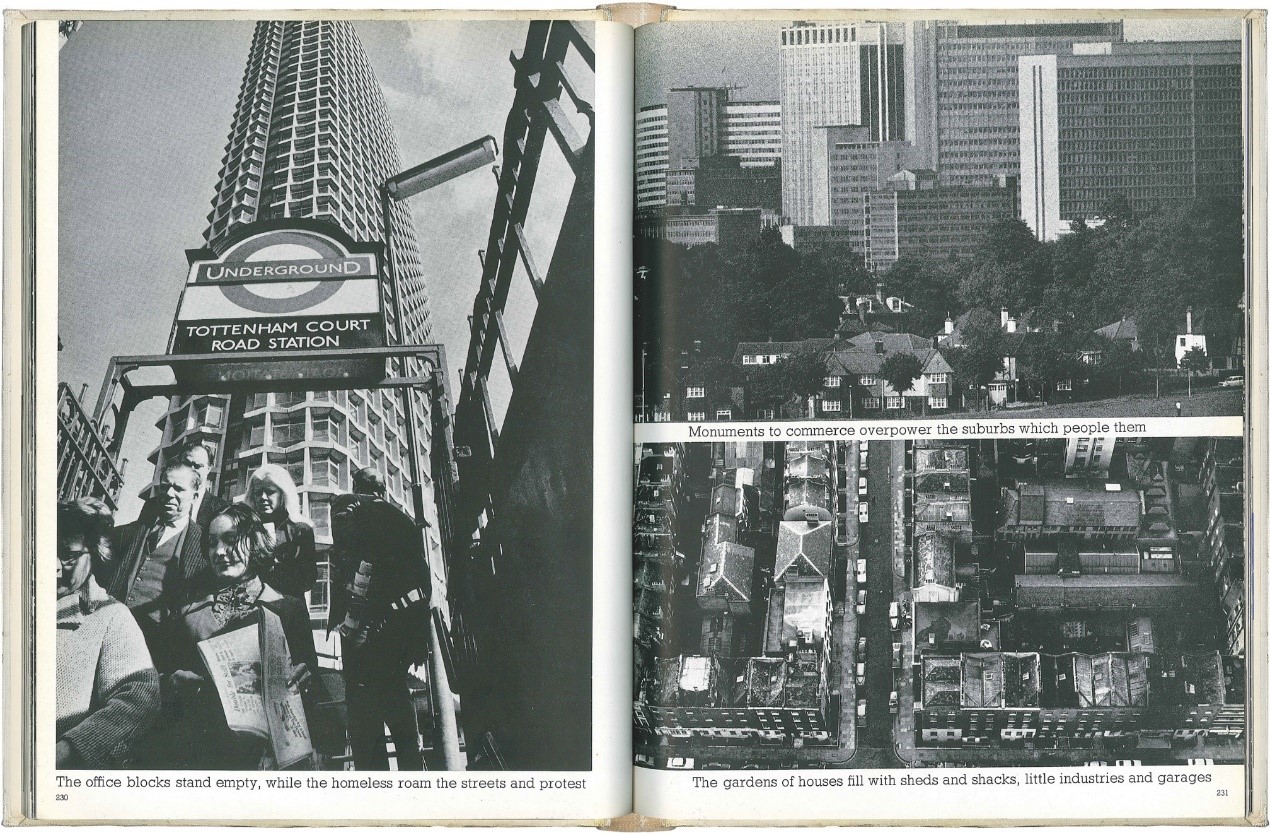

直面大规模现代化重建对原有城市空间产生的消极影响,“人之规划”系列专刊的第一期便通过犀利的图像反映战后现代规划为人们所带来的异变视角与视觉体验,指出其中的不合理现象以及对于社会边缘群体的忽视。例如,一幅整版面的摄影通过一种日常却又“异化”的视角,展现了从伦敦托特纳姆宫路站(Tottenham Court Road Station)地铁口望向高耸的“中心大厦”(Centre Point) 的场景。颇有视觉压迫性的构图将办公楼置于画面的纵向居中位置,呼应文中“办公楼大楼处于闲置状态,而同时街上正在抗议的流浪汉却随处可见”的注释13),表明着这一预制技术的高层建筑典范所带来的资本堆积对于街道公共空间的侵占和对流浪汉等社会弱势人群的漠视14)(图4左)。而另一版面上所展示的两幅图像则通过巨大的高度差凸显了由一座座如同纪念碑的现代办公楼所形成的新天际线对原有居民生活环境的压迫(图4右上),以及通过俯拍呈现了不易察觉的临时搭建和小型工业设施、车库对于原本街区内部花园的蚕食(图4右下)。

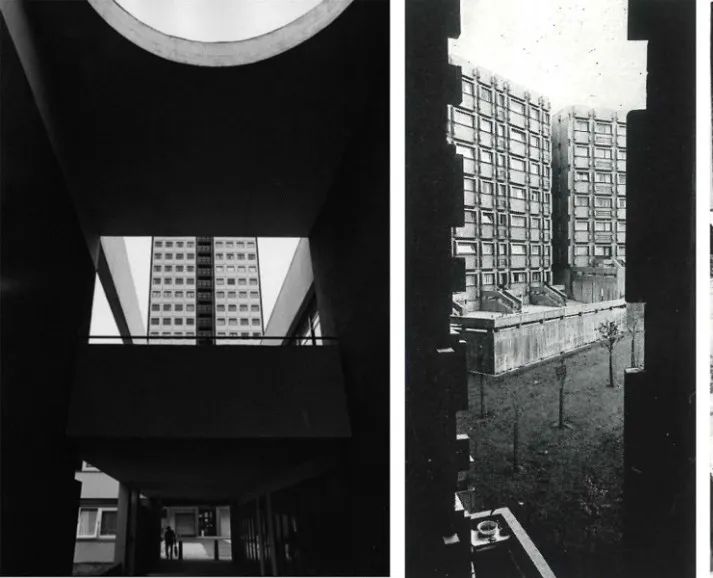

4 都市生活场景的变化(帕特里克·沃德,1969)

另一方面,在现代主义规划思维指导下,为满足城市扩张和人口涌入后的基本居住需求,英国于1960 年代在伦敦和其他工业城市中兴建了诸多大规模社会住宅区[19]。“人之规划”系列专刊认为,这些社会住宅因强化的功能构成和严肃的风格教条形成了难以理解并远离日常的复杂空间壁垒:“它(社会住宅) 是有限、独立且内省的——意图塑造(现代城市) 纪念性,而在社会层面则是单一的”15)。为了呈现这些充满纪念性的宏伟建筑群对居民日常生活的影响,摄影师们深入其中,获取惯性认知以外的“日常印迹”以提供新的观察思考。正如在第八期中呈现的,此类由复杂的空间布局所构成的“现代主义迷宫”中隐藏着被大量阴影所包裹的日常视角,这些雕塑般的混凝土结构宛若悬置于生活之上的时代纪念碑,象征着建筑单方面的“胜利”( 图5)。同时,在探讨自上而下的集体住宅规划无法满足居民的个体多样化需求时,专刊将整个版面聚焦在大型社会住宅佩皮斯社区(the Pepys Estate) 16)。从社区中心高点远眺的精巧构图,既强化了社区严密的空间秩序和形式特征,又凸显了当时伦敦最高的住宅大楼。单调规整的硬质铺装屋顶广场、地面和建筑立面上鲜有个体生活的样貌,唯独画面构图中心的那对父子为冰冷的场景带来了一丝柔软和温度,隐喻着建筑形式教条与日常生活的距离,以此回应标题:“从建筑层面,(社区) 被感知为一种整体的生活方式,塑造着人们的生活,而其中的个体表达则被(统一的规划) 压抑或被遏制着”17)(图6)。

5 埃尔金社区(左); 韦斯顿社区(右)(托尼·雷-琼斯, 1970)

6 佩皮斯社区(托尼·雷-琼斯, 1970)

除了对原有城市空间和居住模式的影响,由功能逻辑和严密秩序建构的现代建筑立面,也逐渐替代了曾经变化丰富的街头日常,形成了充盈纪念性的城市界面。例如,作为英国医疗设施建设“功勋碑”的赫尔皇家医院(Hull Royal Infirmary) 在专刊第六期作为大规模建设的代表被集中报道。从一整幅版面的摄影中可以看到(图7),该建筑单元式的立面设计构成了均衡匀质的网格化形式特征,极为克制的现代主义风格却在视觉上形成了不可置疑的秩序。功能导向的入口设计为机动车提供了十足的便利,但无论苍白的硬质铺地抑或悬挑的雨篷构件,对于行人来说则显得过于生硬。通过摄影的进一步提取和抽象,占据大面积比例的规整建筑立面的精密性和视觉侵占性得以强化,然而画面中的“日常印迹”通过细节呈现,反而成为突破了既有观看惯性的“刺点”(punctum)18) :尚需要支撑的新载树木在巨大建筑体量前的渺小、服务车行交通的硬质铺地与一家三口步行路径之间的隐含冲突。摄影视角的抽离将建筑转译为一种符号化图像,而日常场景则形成对于建筑内涵更深层的诠释,回应了专刊所质疑的“现代主义立面尽可能掩饰了真实的情绪”,也表达了对追求纪念性的现代规划的困惑 19)。

7 赫尔皇家医院立面(约翰·布尔默,1970)

在“城市景象”以视觉呈现为主的批判体系下,“人之规划”系列专刊通过聚焦纪念性场景中人与空间的日常互动,以思考和回应现代规划中的宏观议题。摄影将真实的城市体验通过图像中人的在场——直接的形象或观察的视角,与物质空间联系起来,以一种基于日常观察的视觉批评来“抵抗”与“人”逐渐疏远的城市空间的纪念性。

3.2 日常印迹对“家长式”住区的观察“显微”

由于战后英国既有住宅的数量紧俏且分配不均,住房问题也成为备受建筑师、规划师以及社会各界关注的一大议题20)。如上文所说,1960 年代英国政府为满足战后的居住需求,“自上而下”地指挥建设了大量“家长式”(Paternalistic) 的社会住宅区21),然而追求宏大叙事和快速建造的住区,难以满足居民的个性化需求,在一定程度上,还加剧了社会日益严峻的贫富差距22)。基于此现象,专刊在第八期中着眼于此类住区建成后的日常“使用”(post-occupancy)23)[20],由托尼· 雷- 琼斯等特邀摄影师带着灵活轻便的35mm 的小型相机,深入其中,观察不同人群在这些新建住区中的“新生活”。通过对居民真实且生动的日常行为的纪实摄影,全面讨论了由宏观政策驱动,且受到现代主义风格教条影响的住区与个体生活需求之间的矛盾。

8 卡米洛特街社区(托尼·雷-琼斯,1970)

9 泰晤士米德社区(托尼·雷-琼斯,1970)

由于弱势群体对日常环境所具有的关怀性需求更高,承担更多家庭职责的母亲以及缺乏日常经验的孩童常常成为这些摄影师纪实观察的母题之一。例如在第八期开篇的一整幅画面中,一位推着婴儿车的母亲和她的孩子,出现在卡米洛特街社区点式高层住宅和高耸围墙构成的帷幕前。纵向拉长的构图强化了那些巨大的、标准化的建筑界面,色调扁平的画面渲染着建筑材质的单调,硬质铺地和密集排列的开窗,也凸显着整体居住环境的不友好且单调,完美呼应着篇幅上方标题“阴郁的高楼群对人类个体的冷漠无情”24)(图8)。同样在另一画面里,一位由孩童扮演的拉着婴儿车的“母亲”,在泰晤士米德社区刻意追求几何造型和统一材质表达的混凝土景观中,正提前体验着一位母亲需要遇到的来自居住空间的“恶意”(图9):教条且缺失的自然景观设计、冰冷且一致化的建筑材质、无障碍设施的缺乏,及其所预示已被物质环境所限定了的未来生活。

10 佩皮斯社区(托尼·雷-琼斯, 1970)

玩耍的孩童形象更是反复出现在托尼·雷- 琼斯的镜头之下,以他们奔跑、跳跃、嬉闹的动态表现来对比突出周围环境的僵硬与冷漠 [21]。无经验预设的孩童似乎总能在无趣的空间中寻找乐趣,他们对于空间教条的本能反应虽令人感到宽慰,却更应该引起建筑师的反思。在上文提到的佩皮斯社区中,孩子们浪漫地占据着为数不多的开放空间,消解着为功能和形式预设的景观设施,软化着混凝土空间的无趣和拘束。摄影师规避了建筑所带来的领域边界,用镜头捕捉儿童的身体在物质空间的日常印迹,在构图上以孩童视角再现他们身处生硬、刻板的住区环境中,却展现出的充满创造性的“使用”(图10)。

11 佩皮斯社区(托尼·雷-琼斯, 1970)

12 House B(戴尔和温赖特,1936)

同样在整齐划一的佩皮斯社区中,镜头对准了一位正在自家后院除草的妇人,她认真地修剪着属于自己的一方天地,她的形象也成为了一种匿名的指示——在这略显局促且极度统一的后院,唯有荒乱的杂草或晾晒的衣服才能显示出个体在此生活和使用的印迹( 图11)。而戴尔和温赖特的一幅经典作品则与之形成鲜明反差:由伯特霍尔德· 卢贝特金(Berthold Lubetkin) 设计的现代主义经典“B 住宅”(House B) 的屋顶上,优美的混凝土曲线围墙在动人光影中形成半围合空间,包裹着在阅读间隙望向一侧的女性形象,完美地呼应着柯布西耶理想中的现代建筑“屋顶花园”[22]( 图12)。两幅摄影场景用截然不同的构图侧重和人物在空间中的使用状态,传递了空间内在对不同社会阶层日常“使用”的塑造和限定。

如果说建筑表现中人物形象是之于建成环境的一种可摆布的“认证书”,以此描绘并佐证城市和建筑对于现代生活的理想建构;那么“人之规划”系列专刊中,体现日常“使用”的人物形象形成了与建成环境更深入的互动,成为此时对于“家长式”住区规划所展开的一种系统性批评方法。在“城市景象”针对大体量建筑和“自上而下”设计方法的批判理念的延伸下 [23],专刊将环境中真实的日常“使用”状态当作空间研究的重要内容之一,通过捕捉人们在其中的行为瞬间(表情、身体、互动等),打破冰冷的观看体系,生动地呈现了个体或群体对于建成环境的直观感受和反应,以此引发人们对其更深层次的关注和思考。

3.3日常印迹对复杂交通设施的“可见”

除了上述较为显著的城市标志物与住区等建设,二战后的英国大城市也相应涌现出承载快速发展、技术进步、生产生活等要素的城市交通设施系统。这些随科技发展而日益变化的复杂系统介入到城市中心和边缘,以特定的功能性空间和内部秩序服务并连接着每一个社会个体的日常生活。而“人之规划”系列专刊此时所关注的正是这些基础设施如何潜移默化地影响并组织着城市的发展,用镜头揭示日常但不被轻易感知的城市交通问题及其背后所反映的“由联系所建构的社会”(society is its contacts)25)。

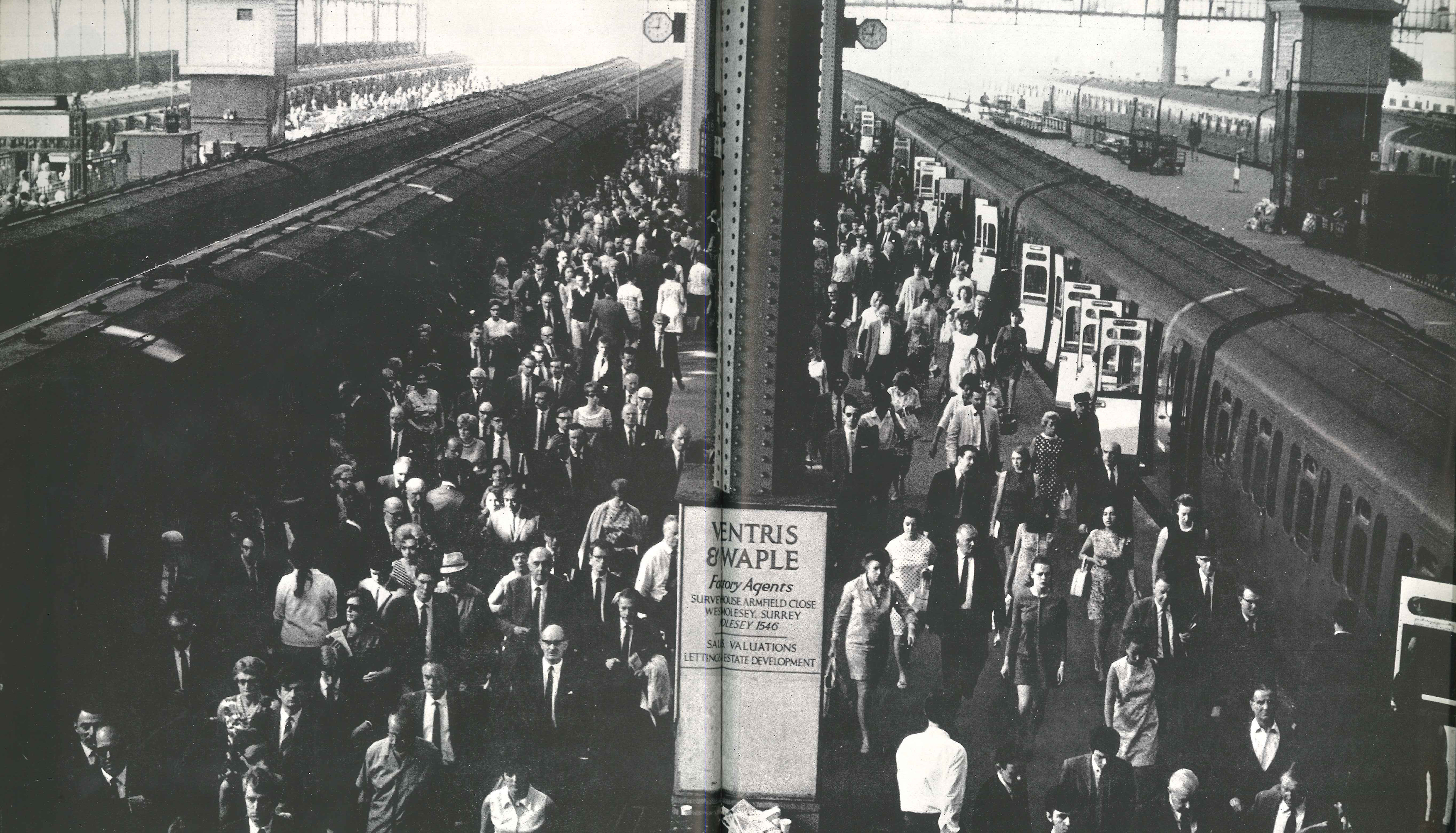

战后日益扩张的城市规模增加了居民对于地铁等公共交通的依赖,以及交通设施对于城市的负荷。专刊在第二期中重点探讨了由此带来的新问题。例如,为探讨如何改善通勤体验和优化设施资源的议题,专刊通过大幅版面描绘着日常状态下道路与车站等交通体系的各种现状,以充满浸入感的场景作为依据展开针对城市内交通议题讨论。例如在两幅并列的摄影中,其一展示了九点零二分的早高峰火车站站台,画面中俯瞰的人群在站点间拥挤奔走,摩肩接踵的人潮与另一幅画面中所展现的早高峰间隙的空旷景象形成鲜明的对比,生动呈现了一个“旁观者”的视角,一个当人们身处城市复杂系统中,却往往不自知的日常现象和规律( 图13)。站台上的繁忙或空旷,车厢内的拥堵或空置,如此循环的两种极端状态统统被摄影师通过同一视角所捕捉记录下来,用生动的视觉对比强调了这一现象,从而使城市公共交通设施如何充分得到利用这一议题“可见可感”。

13-1 上午九点零二分的火车站台

13-2 与九点十七分的火车站台

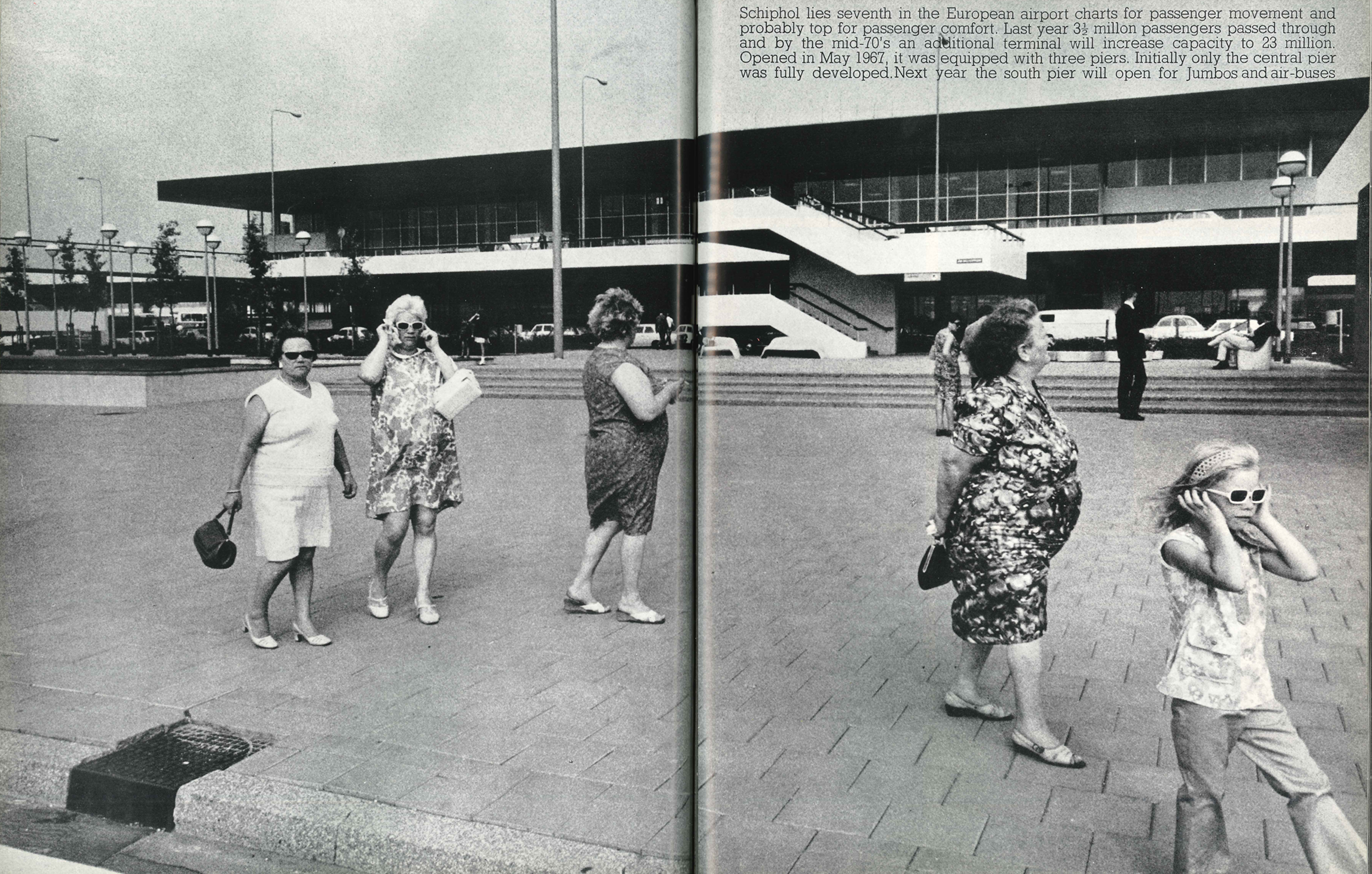

“人之规划”系列专刊针对城市交通设施的思考还体现在试图通过近乎全景式的纪实摄影来展现以往观看机制下所忽视的空间体验,通过对居民日常状态下的自然反应的关注,使城市发展中的复杂系统对人行为和感知的影响更加可见。例如在第二期对机场设施的探讨时展示了一幅由伊恩· 贝瑞拍摄的阿姆斯特丹史基浦机场的生动瞬间。画面中的背景是在1967 年经过扩建的航站楼,以满足新式大型喷气式飞机的登机与服务,而当悠闲的行人正如同往日一般穿过航站楼前的广场时,显然受到了噪音的影响,其中两位捂着耳朵,其他人也面露不悦地环顾着四周。无论她们是由于开放的室外环境与跑道距离过近而受到飞机起落的噪音影响,抑或是机动车喇叭等其他侵扰,该画面中的声音成为可见(图14),刻意并隐晦地呼应着文中所提到的“新时代”的到来:“1954 年的前瞻思考(机场的扩建列入规划) 使得它能够充分准备,在喷气式飞机时代脱颖而出。”26)

14 阿姆斯特丹史基浦机场前广场(伊恩·贝瑞, 1969)

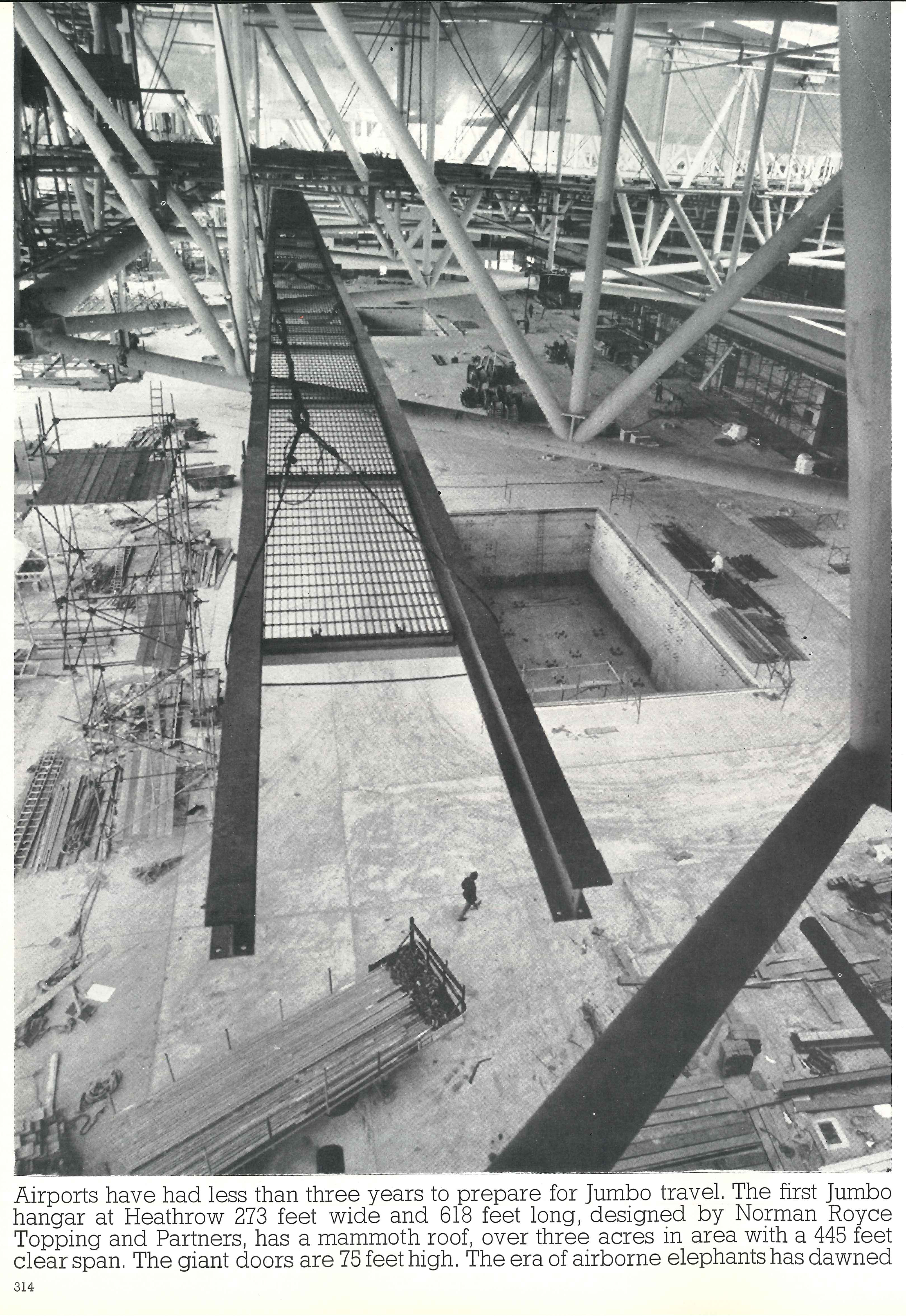

同时,“人之规划”系列专刊还关注于这些大型城市交通设施常被隐藏忽略的施工过程,通过镜头将结构技术的更新进行视觉剖析与细部呈现,进而得以在专业语境下去探究其中技术导向的逻辑。例如服务喷气式飞机这一新式交通工具而产生了新的建筑类型和技术策略,专刊敏锐捕捉到了这些变革,在第二期中刊登了一幅少有的施工过程场景,描绘了希思罗机场为波音747 飞机兴建的新机库。摄影师登上空间网架,用镜头记录下这一宽273 英尺(82.21m)、长618 英尺(188.37m) 的大跨度空间。画面中呈现着令人望而却步的临时步道、地面上保留的脚手架、施工进程中预留的设备空间等施工现状,并通过浸入感的镜头凸显着覆盖机库的轻型空间网架结构(图15)。通过摄影语言的转译,这些曾经“不可见”的复杂的交通设施内部的建筑空间结构和技术设备得以被再现和观察。

15 希思罗机场喷气式飞机停机库结构(伊恩·贝瑞, 1969)

事实上,我们对于周遭的漠视并不是主观所选的,而是因为城市中许多复杂的议题对于人们日常观看来说并不是连续且可见的,因此而逐渐形成对周遭环境变化的“钝感”。无论是“城市景象”运动所依赖的手绘图解还是摄影观察,都试图通过使周围环境中的日常印迹更容易被捕捉和感知来突破固化的视角,为复杂的城市和建筑提供内部逻辑的形象。在“人之规划”系列专刊中,摄影纪实被发挥到极致,摄影师们带着类似于维尔托夫所提出的“电影眼”(Kino-Eye)27)深入到城市和建筑空间的角落去记录、观察其运转,通过图像将这些复杂系统在日常中的表现可知、可见、可感,并激发读者对其进一步的反思和探讨。

4 结论与启示

二战后英国的城市进程十分复杂,尤其在1960 年代,《英国城乡规划法》进行了多次修改,以不断调和政治与城市发展的实际需要 [24]。此时,从欧洲复杂的社会思潮和建筑理论激荡中诞生的“人之规划”系列专刊,形成了专业场域对于城市议题严厉但富有人文主义的批评和技术思考,成为这一复杂进程的生动注解28)。再读“人之规划”系列专刊,正是回到摄影( 包括电影等) 作为一种媒介,对于现代城市发展的一种原真历史书写,其中的建筑视觉性得到了解放,摄影成为具有诠释能力的文本,而非作为一种物化结果的证书[25]。

首先,以《建筑评论》牵头的视觉批判主体,通过专刊形成了建筑摄影“制产”机制的根本转变。围绕特定议题,深入开展对特定建成环境中人与空间互动的纪实,成为摄影师的前置意图。在此拍摄意图下,摄影师广泛使用35mm 小画幅相机,深入社区核心,获取一手图像资料[21]。同时,在《建筑评论》的传播效力基础上,编辑们通过灵活的版面设计和高对比度的色调,极大地突出了摄影图像,尤其小画幅摄影的表现力。系列专刊所代表的建筑主流媒体和“城市景象”所孕育的视觉研究紧密互动,形成了建筑视觉批评的“终极联盟”,将专业视野深入到社会核心议题——形成对远离生活的纪念性的抵抗、对“家长式”住区规划的反思,以及试图提供城市交通设施的可见等。

其次,“人之规划”系列专刊的摄影纪实风格突破了由《建筑评论》自身建立的审美体系。与“新视觉”摄影所带来的“新视角”非稳态构图不同,在这一时期不断变化的复杂建成环境,为摄影表达提供多元视角的解放。通过鱼眼、虫视、仰视、鸟瞰等带来的浸入感,消解了摄影对于物的几何特征的单一表达,从而强化了对于日常场景的关注和再现。同时,一种建筑纪实的表达母题得以建立—围绕人体的样貌、运动及其与空间的互动所展开的视觉建构,使得场景的再现回归日常的观察体系,并成为当代城市纪实的先导。最终,在释义的结构中,“人之规划”系列专刊极大地推动了建筑摄影从消费审美向社会公共价值追求的转变。系列专刊的一项核心意图,便是再现建成环境中“人”的日常,以摄影为媒介,以制产机制和表达风格的转变为基础,挖掘影像空间中“人”的观察视角、身体尺度、使用介入、感知体验等所形成的视觉印迹,最终呈现隐匿于图像深处的、日常生活与空间的互动。建筑摄影提供的一系列互动结果,成为一种客观存在的“证明之物”(the object as the evidence),而非附属于建筑物本体的“物的证明”(the evidence of an object),以此来实现其服务社会议题的探讨,且具有当代价值的建筑视觉性的建构。

与其说“人之规划”系列专刊是1960 年代末英国建筑学界借由视觉素材对当时的城市议题所开展的系统性反思,其价值更体现在视觉所提供的感受和解读,对于未来的、其他地区的现代规划实践的启示[25]。尤其,当代中国的现代化建设已经迎来了物质建设高潮后的新阶段,面向未来以人为本、有机更新、精细化治理与生态可持续等议题得到了内容的明确强调和外延的极大拓展。于是中国当代城市研究,尤其是视觉研究如何深入到个体体验,如何将城市空间成为可见、可读以及可研的对象,而非悬置于日常之上,“人之规划”系列专刊为此提供了直观的经验与生动的方法:对于学者、媒体、建筑师与摄影师等多方力量;结合多学科交叉,对于根植城市物质空间的社会议题的深入;以及基于纪实摄影的制产规律和表达维度,形成视觉批评的广度和深度。

5 注释

1) 根据埃尔沃尔的描述,导致这一现象的因素还包括众多欧洲建筑摄影师在二战后结束了职业生涯,青黄不接。同时,这一时期涌现出大量优秀的新闻纪实摄影师,尤其是具有建筑专业背景的摄影师开始关注于城市空间与建筑。“业余者”逐渐受到寻求变化的建筑媒体的青睐。

2) 正如沙龙摄影中人像是精心摆布的“布景”的一部分,身体、衣着成为空间可信的“佐证”,也可能成为空间作为消费和观看的“伪证”。

3) 人的形象对于建筑摄影来说,从19 世纪末20 世纪初便成为城市与建筑纪实中的经典主题,例如尤因· 阿特热(Eugène Atget,1857–1927) 在巴黎街头近似显微的日常观察,阿尔弗莱德· 斯蒂格里兹(Alfred Stieglitz,1864–1946) 描绘的纽约城市变迁与现代生活等。

4) 详见“ 人之规划” 专刊第一期《焦灼》(Frustration,1969)164 页:“…the fact that‘values’, like‘ progress’, are variables, so that doctrines that passed for iconoclasm at the beginning of the decade, by the middle look more like orthodoxy, and by the end, like reaction–cliché anyway.”

5) 由英国发起的“城市景象”运动也影响到美国、德国等地,例如在美国得到了简· 雅各布斯(Jane Jacobs) 社区活动和研究的呼应。

6) 在英国纪实摄影的鼎盛时期,《新社会》通过摄影介入城市研究,通过对于“另一个英国”的专题报道,实现对少数裔及非城市区域人群的关注。

7) 详见“人之规划”专刊第一期《焦灼》173页原文:“Hence the title MANPLAN. A plan for human beings with a destiny rather than figures in a table of statistics.”

8) 8 期专刊的题目分别为《焦灼》(Frustration)、《社会即联系》(Society and its Contacts)、《城镇工坊》(Town Workshop)、《持续的社区》(Continuing Community)、《宗教》(Religion)、《医疗与福利》(Health and Welfare)、《地方政府》(Local Government) 以及《住区》(Housing)。专刊的中文翻译见参考文献[14]。

9) 托尼· 雷- 琼斯是最受建筑学界关注的新闻纪实摄影师之一,对于戏剧性瞬间的敏锐让他被评论家肖恩·奥海根(Sean O' Hagan) 誉为“拿着相机的人类学家”。他出生于1941 年,最初学习插画设计,之后获得耶鲁大学的奖学金赴美学习摄影。1970 年他从美国学习摄影回到英国,受到《建筑评论》的邀约,担任了“人之规划”专刊《住区》一期的客座摄影师。

10) 值得一提的是,“人之规划”系列专刊的先锋性还体现在其内容表达的平面设计。版面中的图像占据了绝大部分篇幅,夸张的总结性标语与图像高度呼应,形成了清晰的信息输出,以及对读者的视觉冲击。同时折叠插页等灵活排版代替了传统的“窗口”式图像编辑,呈现了极大篇幅的全景。

11) “人之规划”专刊第二期《社会即联系》引言中的原文为: “Manplan offers no magic solution, and avoid the language of political tracts. Instead it surveys in pictorial form the art of the possible by looking at what we have—— or haven' t but easily could have——in an unprejudiced way.”

12) 正如维戈拉斯沃斯(Sarah Wigglesworth) 和提尔(Jeremy Till) 在《建筑设计》(Architectural Design ) 特集《日常性与建筑》(The Everyday and Architecture ) 第七页中所提出的——再圣洁崇高的建筑也无法抵御最平庸烦琐的日常行为的“入侵”,反过来说,对平凡的日常印迹与日常视角的关注也是对充满纪念性的空间的一种“抵抗”。

13) “人之规划”专刊第一期《焦灼》230页图像注释原文为:“The office blocks stand empty, while the homeless roam the streets and protest.”

14) 相关报道指出,“中心大厦”作为办公楼于1966 年建成之后的10 年内都一直处于闲置的状态,被称为城市的“空塔”。在1974 年曾经有百名流浪汉作为抗议者闯入大楼试图占领这座空荡的大楼, 详见https://www.dailymail.co.uk/news/article-6336713/Centre-Point-Londons-ghost-towers.html

15) “人之规划”专刊第八期《住区》152-153页标题原文为:“It is finite, self-contained and introspective–monumental in intention and socially monolithic.”

16) 佩皮斯社区曾获得伦敦市政设计奖等殊荣,可以看出业界和媒体对于这一庞大且复杂的现代主义集体住宅群截然不同的态度。

17) “人之规划”专刊第八期《住区》154-155页标题原文为“Architecturally it was conceived as a total life style, shaping people's lives——personal expression is suppressed or

contained.”

18) “刺点”一词来自罗兰 · 巴特在《明室》中提出“一张照片的刺点,就是在它身上,指向我(但同时也伤害我、让我揪心) 的那种偶然。”

19) 详见“人之规划”专刊第六期《医疗与福利》第326-344 页。

20) 详见“人之规划”专刊第八期《住区》第134页3 段面向英国住房现状的讨论。

21) 战后大伦敦市议会(Greater London Council,GLC) 负责实现一系列社会住宅区的设计与开发,相继落成的佩皮斯社区、泰晤士米德社区(Thamesmead)、利灵顿花园社区(Lillington Gardens Estate) 等大规模社会住宅区,成为承载现代生活的空间载体以及理想符号。

22“) 人之规划”专刊第八期《住区》134-136,149-150 页中提到,在宏观政策和优先预算等因素的影响下,新开发的社会住宅逐渐取代老旧的私有住宅,成为主要的租赁房源。然而,这些社会住宅缺乏房型、面积、选址以及租赁方式等方面的选择,大部分英国的弱势群体只能在既定的环境中被动生活,并且此时英国相对富裕家庭的购房比例整体提高,使得较为贫困的家庭购房选择进一步减少,且房屋质量堪忧,对于社会住宅的依赖更加强烈。这些因素致使私有住宅的“所有者”与社会住宅的“租用者”之间在居住环境上产生越来越大的分化。正如《住区》结论中提到的:“这里(对于住房政策的讨论) 提出了另一个公共性——老龄化、有障碍的‘问题’家庭,他们需要不仅是效率,还有人性、隐私以及他们生活所需的可达性”。

23) 伦敦大学学院建筑学教授默里· 弗雷泽(Murry Fraser) 在一篇英国皇家建筑师协会的论文中指出在当今建筑界理论与实践之间存在一条鸿沟,而对建筑物建成后的日常“使用”(postoccupancy)予以关注就是推进建筑设计质量的一种重要方法,同时也是填平这条鸿沟的一个努力方向。详见参考文献[20]。

24) “人之规划”专刊《住区》137页标题原文为“The callous indifference to human individuality of these lugubrious blocks.”

25) “人之规划”专刊在第二期中提出“社会即联系”这个概念,即城市的交通系统实质上通过联系分散的部分重塑了人们在城市间的空间游移,以及这种联系本身也构成了现代社会的基本内容。

26) “人之规划”专刊《社会即联系》307 页的原文为:“Its forward-thinking phased extension planned as far back as 1954 make it outstanding and effortlessly prepared it for the age of Jumbo”。

27) “人之规划”专刊中摄影的纪实风格与苏联著名电影导演吉加 · 维尔托夫于1920 年代初提出的“电影眼”理论 (Kino-Eye: The Writings of Dziga Vertov)——倡导摄像机应当出其不意地捕捉生活瞬间,不谋而合。

28) 尽管这种突破和艰涩议题在当时还难以短时间内被读者和广告商接受,“人之规划”专刊的订阅率相较以往呈现了明显的下滑,以短短8期专刊收尾,然而在日后,尤其近10 年来全球范围内的建筑视觉和文化研究中,其产生了巨大的影响力。

6 参考文献

[1] NEWHALL B. The History of Photography from 1839 to the Present Day[M]. New York: The Museum of Modern Art, 1982.

[2] ELWALL R. Building with Light: an International History of Architectural Photography [M]. London: Merrell, 2004: 156.

[3] 居伊· 德波. 景观社会[M]. 张新木, 译. 南京: 南京大学出版社, 2017: 6.

[4] 亨利· 列斐伏尔,日常生活的批判[M]. 叶齐茂, 倪晓晖, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2017.

[5] 张一兵. 文本的深度耕犁: 后马克思思潮哲学文本解读: 第二卷. 北京: 中国人民大学出版社. 2007: 140-145.

[6] HASTINGS H. Townscape: A Plea for an English Visual Philosophy Founded on the True Rock of Sir Uvedale Price [J], Architectural Review, 1949(106): 354–362.

[7] PEVSNER N. Visual Planning and the Picturesque[M]. AITCHISON Mathew edi. Los Angeles: Getty Publications, 2010.

[8] CULLEN G. The Concise Townscape[M].London: The Architectural Press, 1971: 21-23.

[9] SURBRAMANIAN D. The Townscape Movement and the Politics of Post-War Urbanism[J]. Twentieth Century British History, 2020: 1-24.

[10] ERTEN E. Postwar Visions of Apocalypse and Architectural Culture: The Architectural

Review's Turn to Ecology[J]. The Design Journal, 2008, 11(3): 269-285.

[11] ERTEN E. I, The World, the Devil and the Flesh: Manplan, Civilia and H. de C. Hastings[J]. The Journal of Architecture, 2012, 17(5): 703-718.

[12] ERTEN E. Townscape as a Project and Strategy of Cultural Continuity[M]. Alternative Visions of Post-War Reconstruction: Creating the Modern Townscape. London: Routledge, 2014: 47.

[13] ELWALL R. How to Like Everything: Townscape and Photography[J]. The Journal of Architecture, 2012, 17(5): 671-689.

[14] 窦平平. AR MANPLAN——建筑媒体的一次创举. 谷德设计网. 2018-12-12. ttps://www.gooood.cn/gooood-idea-47.htm

[15] WILLIAMS R. Representing Architecture: The British Architectural Press in the 1960s[J]. Journal of Design History, 1996, 9(4):285-296.

[16] CARULLO V. Image Makers of British Modernism: Dell & Wainwright at the Architectural Review[J]. The Journal of Architecture, 2016, 21(7): 1012-1032.

[17] LARKHAM P J, LILLEY K D. Planning the "City of Tomorrow": British Reconstruction Planning, 1939–1952: an Annotated Bibliography[M]. Pickering: Inch, 2001.

[18]HASEGAWA J. The Rise and Fall of Radical Reconstruction in 1940s Britain[J]. Twentieth Century British History, 1999, 10(2): 137–161.

[19]GLENDINNING M. Multifaceted Monolith: The Hidden Diversity of Mass Housing[J]. Social Analysis (Adelaide), 2012, 54(2): 47-59.

[20]FRASER M. Architects and Research-based Knowledge: A Literature Review[R]. Royal Institute of British Architects, 2014.

[21]CARULLO V. Tony Ray-Jones and the Manplan Housing Survey[J]. The Journal of Architecture, 2018, 23(1): 168-183.

[22]ELWALL R. New Eyes for Old: Architectural Photography[J]. Twentieth Century Architecture, 2007(8): 52-68.

[23]LAURENCE P. Jane Jacobs, the Townscape Movement, and the Emergence of Critical Urban Design[M]. Alternative Visions of Post-War Reconstruction: Creating the Modern Townscape. London: Routledge, 2014: 222.

[24] 苏腾, 曹珊. 中国城乡规划法的历史演变[J]. 北京规划建设, 2008(2): 6-90.

[25] PENZ F. Absorbing Cinematic Modernism: From the Villa Savoye to the Villa Arpel[M]// Cairns G. Visioning Technologies: the Architectures of Sight. London: Routledge.2016: 121–135.

7 图片来源

图1,12: 参考文献[2]154; 2

图2,4:“人之规划”第一期《焦灼》(1969)232-233; 230-231

图3:“ 人之规划”第七期《地方政府》(1970)10-11

图5~11: “ 人之规划” 第八期《住区》(1970)149,189; 154-155; 239; 137; 159; 152; 157

图13~15: “人之规划”第二期《社会即联系》(1969)276-278; 304-305; 314

公众号链接: