设计学报·学理 | 建筑学报 | 汪灏 阮昕 | 高密度多元化的街区:一种上海模式

《建筑学报》特集

“千城一面”背后的现代中国城市性格

由设计学院举办的“‘千城一面’背后的现代中国城市性格”学术研讨会共形成10篇论文,并于《建筑学报》2025年09期以专题特集形式刊载。从里克沃特的“人学”出发,各篇章以不同方式、角度对城市性格议题的讨论,形成了揭示中国城市现代宜居性内涵的“宣言”。本次“宣言”是对建筑学的本体论和方法论进行了回归与重塑,旨在对中国式的人居环境设计理论进行全面归纳与理论建构。

“第十小组(Team X)”于1953年的法国普罗旺斯举行CIAM第九次会议集结成立,对功能主义城市提出挑战。虽然Team X的努力未能阻止“千城一面”的发展与蔓延,但在以范·艾克为代表的Team X成员编发的《论坛》(Forum)期刊刊载了里克沃特的代表作《城之理念》(The Idea of Town),在70多年后的今天仍然启发了中国学者的重新思考。

本公众号将陆续推送上海交通大学学者在本特集中的研究成果。

| 《建筑学报》特集论文目录

原文刊载于《建筑学报》2025年09期

高密度多元化的街区:一种上海模式

汪灏 阮昕

上海交通大学设计学院

以人学的角度探讨城市,挖掘其“性格”,便需从造其、居其和论其的人出发,看待建筑这一人造“工艺品”是如何被赋予拟人化的意义。在“千城一面”的城市面貌背后,如保罗·利科(Paul Ricoeur)所言,是“通用”的先进性对人的创造性内核造成的破坏。高耸的建筑与宽阔的道路勾勒了现代大都市的城市形象,但当以“先进”的建造技术持续优化城市时,经技术与经济计算后的最优解也在扼杀多样性的产生,将城市塑造成为高效的平庸人造物。

上海是中国城市发展成就的缩影,也是当前“千城一面”的代表。自1843年开埠以来,上海在过去近200年一直是中国接受先进技术与文化的重要输入地之一。在此过程中形成了以中西文化融合为主要特征的海派文化与其包含的海派建筑风格。但“海派”这一诞生于文学评论的概念起初却是贬义。创造“海派”的目的便是将其简单以“商业竞买”进行简单概括,并与“京派”的“名士才情”相对立。与同样从文学评论背景出发考察文化差异的爱德华·赛义德(Edward Said)提出的“东方学”类似,“海派”是以地理领域构建出来的概念,不免落入以偏概全且含糊的主观虚构。

尽管“海派”的内涵扭转了其负面性,但仍无法准确概括上海的城市性格。鲁迅以局外人身份认为“京派”对“海派”的攻讦不过是将士农工商的阶级观念投射到城市之上。而在张爱玲看来,上海人是被来自新与旧、中与西的各种文化在近代高压环境下塑造的。在这样的环境中,上海人形成了独特的处世智慧,即在夹缝中寻求选择一种合适的分寸,而非良性与恶性的二元对立。这样的分寸需要根植于灵活、多样与包容之上的创新性,也是“商业竞买”中不可获取的特性。但如约瑟夫·里克沃特 (Joseph Rykwert)认为的,城市与人的交互充满随机性,上海所呈现的多元性并非完全来源于“上海人”性格的直接投射,其内涵已远超“中西文化融合”所描述。人杰则地灵的上海在“千城一面”背后呈现的独特城市性格,应是建筑师在对环境与生活予以理解后做出主动选择的结果。

如今上海城市中心区所呈现出的多元性,其首要成因是在规划与建设之初意外地进行了西方现代规划理念与自然环境的结合。近代上海的城市面貌被看作是中国“摩登”城市的典型,但其空间形态仍保留了“江南水乡”的内核。虽然来自英国与法国的工程师带来了当时西方的城市规划理念与测绘技术,但仍无法如同在其他殖民地那样,在一张“白纸”上展开城市的建设。上海城市格局中的水乡尺度与格局成为上海保持独特性格的“托底”。

从宏观上看,方格网是上海道路形态的基本特征,是城市形态的基本框架。基于对空间运作效率的测量与统计,方格网道路形态无论是用于城市建设,还是农业种植都是一种理性的选择,这也成为殖民者开发新城市的主要手段。但上海的方格网形态并非经过理性测算后建造的结果,而是继承了原有的河浜体系,是理性与自然的结合。这使上海虽然与当时的纽约曼哈顿或是芝加哥有着相似的城市形象,但人与环境的互动方式却截然不同。

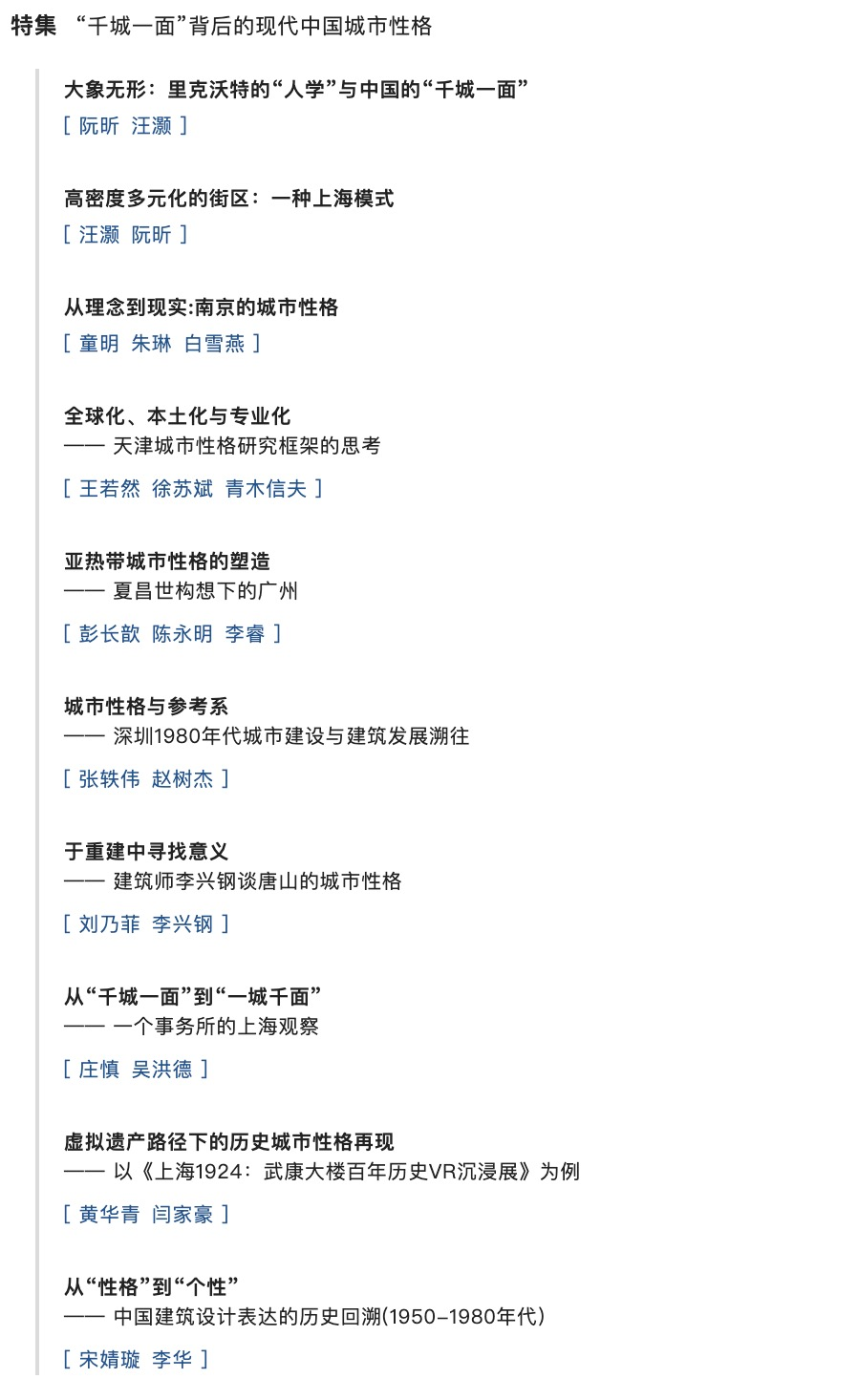

1845年颁布的《土地章程》作为纲领性文件,构建了近代上海道路建设的基本模式,奠定了上海城市性格中的分寸与平衡。尽管《土地章程》使外国人可以合法地在上海永久租用土地并且开发,但英租界工部局及后续成立的法租界公董局,并不能随心所欲地规划和建设道路。《土地章程》规定道路的建设需保护华人坟冢,不得随意拆除或穿越,并在基于原有河浜边的土路上,规划了包括今天外滩与南京路在内的“四纵四横”8条道路,形成150m街区尺度的方格网格局。1854年《土地章程》在首次修订条款中补充到,已用作道路的用地不得改变其公用性质;1893年的再次修订中,又增加了河道填埋需与中国地方政府协商后才可进行的条款。从中可以看出,对坟冢与河浜的建造与维护既是生活在这片土地上的居民与环境发生的长期且具有意义的互动,也成为上海得以保留传统空间格局基因的锚点。工部局与公董局在筑路时若偏离了原有沿河浜旧道的路线,便可能会遭到当地居民激烈的抵抗或需支付额外的征地费用(图1)。1874年、1898年爆发的两次“四明公所事件”反映了西方理性城市规划和建设理念与中国人祖先崇拜和土地依恋思想存在严重冲突,这迫使公董局放弃将街区尺寸进一步缩小至75m左右的筑路计划。在进入20世纪后由于河浜的日渐淤积已失去水路交通和排污功能,填浜筑路的建设模式使河浜走向仍然维持对道路系统的决定性作用。

▲ 1 1901年11月善钟路(Route de Say-zoong,今常熟路)修筑路线示意

换言之,上海的城市道路格局与街区尺度继承于其农业时期构建于河浜体系的空间形态。上海所处的太湖流域在公元10世纪便形成了“五里七里一纵浦,七里十里一横塘”,与地势结合总体呈棋盘状的整体框架,即圩田体系早期大约将土地分割成为每单位2~5k㎡的形态,并在17世纪后逐渐缩小。根据19世纪对太湖流域的河浜体系进行的取样测量可以得出,河浜间平均宽度为116m。相较于临近太湖的低乡区域,上海所处的高乡区域有较多尽端式河浜且分布较为稀疏,主要河浜的间距达到300~400m(图2)。上海在20世纪进行城市化的街区也广泛延续了河浜体系的尺度。1920年代时任工部局工务处处长的戈弗雷(C. H. Godfrey)曾提出上海的街区尺度过大,应参照当时英国利兹和利物浦设定为150码(137m)。这与后来简·雅各布斯(Jane Jacobs)提倡的费城小街区400ft (122m) 的尺度十分接近,而上海300~400m的街区尺度显然远超于这个数字。

▲ 2 1932年上海东南部1平方英里(约2.59k㎡)河浜取样

但大尺度并未使上海的街区失去活力,反而促使其相较于西方城市更容易拥有多元化的特征。其根本原因在于,这个尺度并非通过广泛的案例推理与经验总结而来,而是直接从这片土地中“长”出来的。根据费孝通的田野调查,太湖流域的聚落间距大约为20min的步行距离,即约1200m。同时,根据上海地契的记载,该区域的聚落多呈现农田环绕村庄的空间模式。村民在近千年的农业生产中,通常在以村庄为圆心的500~600m半径范围内活动。1865年,上海的租界内已容纳周边区域的11万难民。不难推测,对于习惯于在这样距离进行日常活动的太湖流域居民来说,当迁居上海后在以300m为基本尺度的城市街区内行走,也仍是舒适且轻松的。通过理性计算为街区赋予一个全球通用的理想尺度显然存在误区。“小街区、密路网”在现代西方高密度规划理念中长期扮演重要的角色,并直接影响了19世纪上海道路网络,如同期其他重要城市柏林、芝加哥和纽约曼哈顿等的街区尺度均在100~200m之间。而纵观人类历史上的重要城市,街区尺度则呈现显著的从小到大的规律,且伴随着交通方式的转变——公元前11世纪以步行为主要出行方式的“米利都城”,街区边长仅为30~50m;19世纪为适应电车转弯半径的需要,巴塞罗那以130m作为标准街区的尺寸;1967年规划的米尔顿·凯恩斯(Milton Keynes),以边长1000m的街区作为基本单元,以满足汽车的交通效率。当雅各布斯重新注意到步行体验时,人类对城市街区尺度的考虑才重新从被“先进”技术支配回归到人与环境的互动本身。实际上,近现代上海的街区尺度在中国的历史上已是“小街区、密路网”。在同时期的北京,超过1000m长的胡同并不罕见。往前追溯,隋唐时期洛阳的里坊尺度已超过400m,而同时期长安的里坊可达到500~700m的更大尺寸。一个理想化的街区尺度应来源于人与环境长期互动形成的特定关系,而不应套用一个被技术所主导的“通用”标准。

更重要的是,继承于河浜体系的上海街区形态还成为激发建筑师创造力的“棋盘”,帮助他们抵抗以效率为先的标准化开发模式的侵袭。异曲同工地,格林威治村(Greenwich Village)作为曼哈顿方格网中唯一的异类,其不规则的街区因难以被追求效率的资本力量塑造为同质化的城市空间而得以保持活力。尽管雅各布斯曾试图再现格林威治村的活跃街道氛围,但失去了与格林威治村独特地形的有效互动,她的理论未能奏效。尽管上海的河浜体系仍是一个人造的方格网形态,但“前现代”的空间改造方式显然不能如同现代城市建设这般在白纸上“画”出来。因此,上海的道路系统留下了许多不完美的局部。与此同时,大的街区规模也为街区容纳高密度且多元化的居民与生活方式提供稳定性。街区形态对调和街道活力与邻里稳定关系发挥积极作用正是“上海模式”的重要特征之一,这种微妙的平衡也是上海城市性格的体现。

从土地经济的视角来看,街区网格是一个城市活动的发生器。若将城市的建造过程比作一场充满活力且具有不可预测性的棋局,街区中的地块便构成了这场棋局的棋盘。棋盘限定了基本游戏规则,但棋局的走向则源于参与的建筑师做出的每一个决定,结果不可预期。上海在20世纪初期建造的街区的多样性离不开地块自身的多样性,作为游戏规则充分激发建筑师的创造力,而这样的多样性也继承于太湖流域农业时期的空间形态。

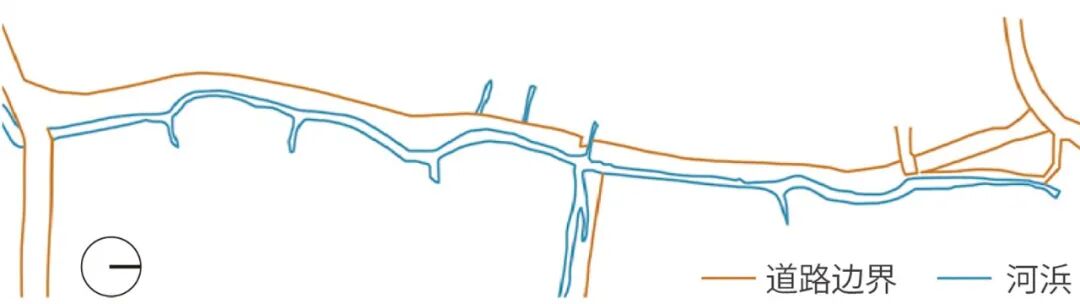

上海对农业时期地块形态的继承同样源于《土地章程》对租地模式的规定。其中,备案的首要流程便是划定边界,并以此作为后续建筑法规执行的依据。由于没有将用于城市化的土地进行大规模整合的过程,上海的土地在城市化的过程中便保留了原来的形态特征。

上海所在区域的农业时期用地均呈现高度复杂的状态。由于乡村内的复杂亲缘关系,原作为乡村建设用地的地块虽不能直接用于大面积房地产开发,但简单拼合后仍能用于现代城市建设,所以部分被较完整地保留下来(图3)。上海在初步城市化后,平均农田规模下降超过一半,于1923年分化至约平均5亩 (约3333.33㎡)左右,且许多地块变得十分狭长。这源于农作物从经济作物转变为城市生活所需的非经济作物,如水果和花卉。尽管开发商仍可通过成片永租的方式对地块形态进行修正,但过于复杂的形态仍使这些地块即便整合后,也无法实现方格网式的规整,且需要分期开发。因此,与道路网络类似,上海的地块也是现代化开发模式与农耕空间形态互相融合与适应后的结果。

▲ 3 未经城市化的朱家宅(上)与城市化后的刘家宅(下),后者保留了类似前者的空间形态

针对如此复杂的地块,开发商需灵活选择联排住宅、公寓或花园洋房等不同的建筑类型,通过建设更高品质的住宅以充分开发土地的价值,而建筑规范也进一步鼓励了建筑的多元性。当时的上海住宅建筑被笼统地分为了中式住房与西式住房。中式住房,也就是今天上海建筑类型代表之一的石库门,源于英式排屋与中式院落的结合,是高密度城市中谋求经济效益的产物。因对中国砖木结构缺乏了解,英国工程师以固定的“游戏规则”控制石库门建筑的空间形态。石库门建筑被严格限制为2层,并对建筑的最小间距进行限定:正面(开有较大洞口)与正面间10ft(3.048m);正面与背面(开有较小洞口)7.5ft(2.286m);背面与间3ft(0.914m)。相较之下,法国工程师摒弃固定数值而广泛采用比例控制的方法,对建筑规范的执行更具灵活性——对空间形式关系进行控制便可以设置较少的规范条目,并为每一个地块设置一个专门的指标上限,以兼顾土地的经济性与空间的活跃度。相较于针对中式建筑的建筑规范,公董局在1920-1930年代颁布的西式建筑规范将建筑的形式作为核心的管控对象——管控内容既非一个抽象的二维平面,也非形式背后所承载的人与用地之间的效率关系。建筑规范中所涉及的建筑高度、间距与密度是基于对地块的位置、形状与规模进行推算后的结果。

首先,建筑高度的上限为地块所在道路宽度(包含人行道)的1.5倍,且必须超过两层。相较于对中式住房严格限制在两层内的条款,这样的管控方式不仅对建筑高度进行了有条件的松绑,也引导了城市土地开发的选择。此举使开发商在建造西式住房时可获得显著高于中式住房的土地使用效率。这样的优势在霞飞路、贝当路、辣斐德路等城市主干道上变得更明显,从而实现以采用“先进”建造技术的西式住房替代低矮“简陋”的中式住房的整体规划目标。

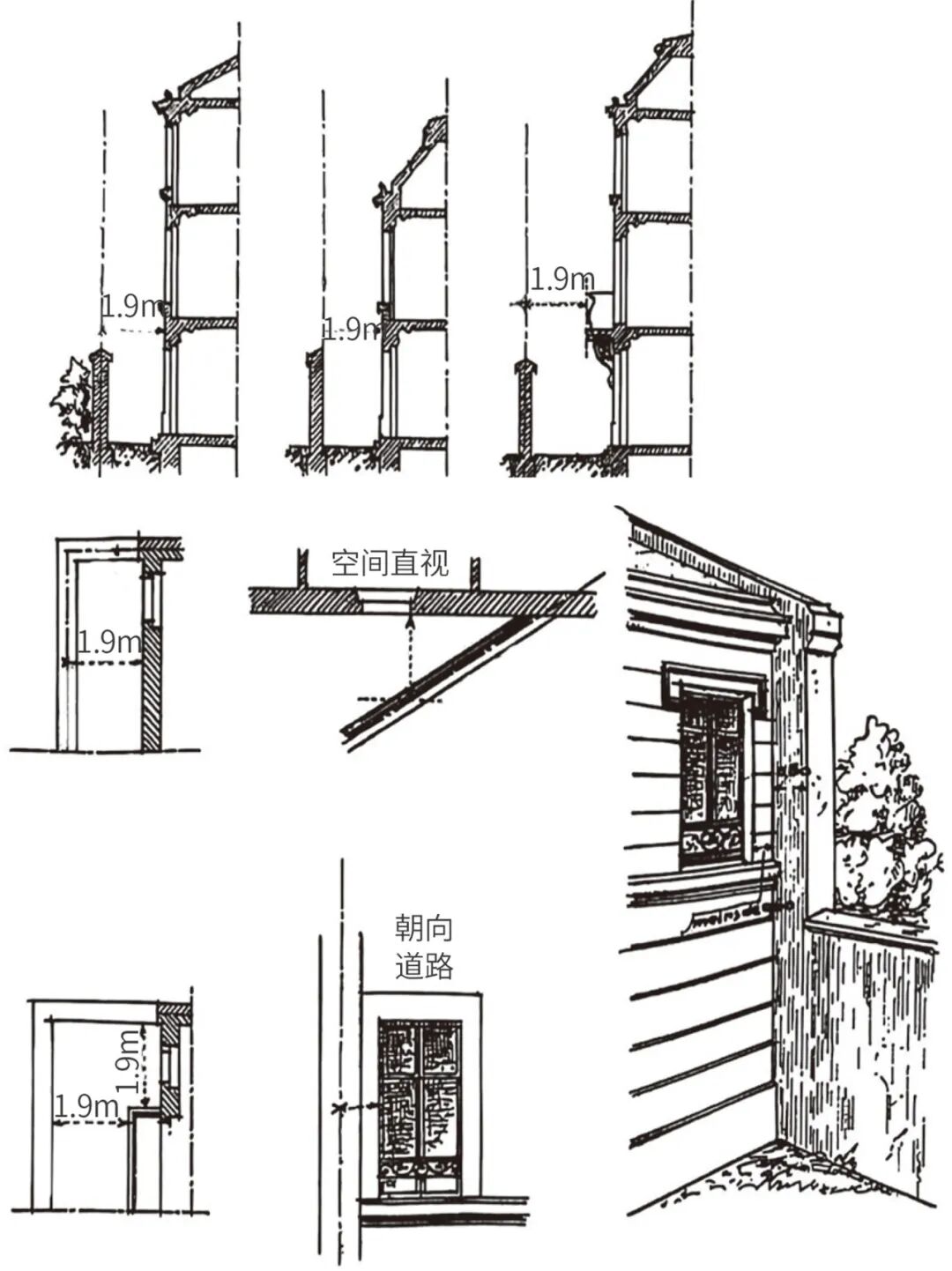

其次,是否会产生直接的视线干扰成为影响间距指标执行的主要依据。在公董局对其设立的示范区法国公园(也称顾家宅公园)区域的法令中,住房立面有洞口或阳台可直视相邻地块时,建筑需与地块边界相距1.9m。如果未形成直视,最小间距便为0.6m。如不可避免地在1.9m的距离内开设直接朝向相邻地块的洞口时,该洞口则需离室内地面超过1.9m,为首层时则需提高至2.6m,且均需以栅栏封挡(图4)。从以上条款中可发现,对洞口的规定与当时针对中式住房的、以防火为主要逻辑的间距管控不同,该规范以控制视线为主,兼具保障通风。

▲ 4 1930年《警务路政章程——建造》(Titre II du Reglement de Police et Voirie-Constructions)中的图解

最后,对建筑密度的管控具备显著的体积概念。体积概念与后来广泛采用的容积率不同,其核心仍是对建筑形式的引导与管控。公董局进行西式住房审批时,当体积<560m³时,住房审批费用为5.6元;而体积>560m³时,每增加112m³便需增缴1.7元。这样的计费方法既引导了建筑规模应控制在一定的体积范围内,也没有限制有特殊目标的大体量建筑出现。与对建筑高度的管控类似,西式住房的建筑密度上限(65%)相较于中式住房(58%)有更显著的政策优惠,且规定该建筑四周的预留间距在其高度的1.5倍以上,建筑密度则能进一步提高。同时,公董局还以建筑内公共空间的高宽比限制建筑密度畸高。若建筑有院落或天井,其高度需与院落的面积成正比。具体规定为建筑每高2m,院落面积便需增大5㎡。该条例可通过建筑高度限制建筑密度,进而从侧面控制建筑的体量规模。通过该举措,尽管同在高密度的城市环境中,法租界的西式住房总的院落并不会如同石库门住房的天井那样,因过度压缩而丧失了部分功能的承载作用,造成日常活动的外溢。

实际上,相较于对中式住房区域的管控,针对空间形式关系执行控制的建筑规范帮助了上海市政管理机构更好地塑造西式住房区域的空间品质。教条的建筑规范使管理机构需要频频对中式住房的开发项目“开后门”,以满足开发商的基本利益要求,双重高压下也使建筑师失去了选择的空间。而灵活的西式住房管控条款使住房形式具有选择性,开发商针对不同地块条件做出恰当的决策,可因地制宜地平衡土地效率与空间宜居性。设计品质因此与经济效益直接挂钩,建筑师进行选择的意愿也被激发。地块的多样性得到放大,从而鼓励了建筑形式与功能的多样。

白吉尔(Marie-Claire Bergère)认为,公共租界与法租界的区别来源于盎格鲁-撒克逊(Anglo-Saxon)文化与法国雅各宾派在价值观上的差异。在面对上海这片远方的土地时,盎格鲁-撒克逊人仅自下而上地将其作为牟利的工具,而雅各宾派则坚持自上而下的国家体制才能实现共同价值。如此具有差异化的民族品性导致了人与环境的不同互动方式,及随之而来的管控方式差异。至1930年代末期,工部局失去对其辖区内大量的中式住房区的管控,其治下的公共租界被攻击为“我们丑陋的城市”(our ugly city)。而缺乏合理管控的中式住房在公董局规范引导下进行更新与置换后,即便在战时都保持着较好的环境品质。工部局面对盎撒商人的“投机取巧”,依托固定数值的建筑法规可以通过标准化的方式维持空间品质的下限。而雅各宾派对公共目标的追求,则让公董局可以采用灵活的法规条款进行引导,共同营建宜居的居住环境。

两者都通过建筑影响了上海城市性格的形成,这个影响过程源于人与环境互动方式的不同,互动中产生的意义最终以建筑的形式固化与传承。从建筑的角度看,上海不仅包含了以“商业竞买”为导向的联排住宅,也点缀了具备“名士才情”的公寓与花园洋房。

因此,贝尔纳·布里泽(Bernard Brizay)称上海为“建筑师之城”(La Cité Des Architectes)。在他看来,上海追求的前沿性招揽了来自世界各地才华横溢的建筑师,他们创造的建筑丰富性与当今建筑的平庸形成了鲜明对比。上海既是包罗万象的大都市,也有在极度压缩的城市空间中产生的“熟人社区”,是一个“都市村庄”。如何动态平衡都市的多元与匿名和村庄的亲密与压力,是上海高密度多元化街区给予今天的启示。

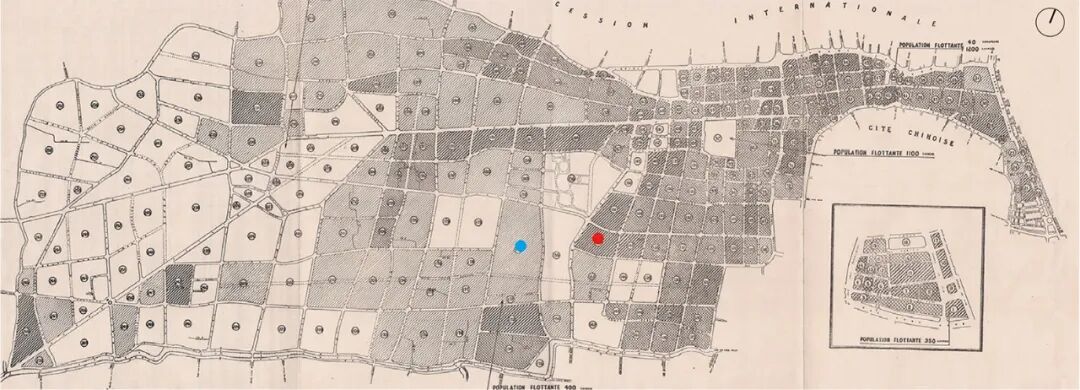

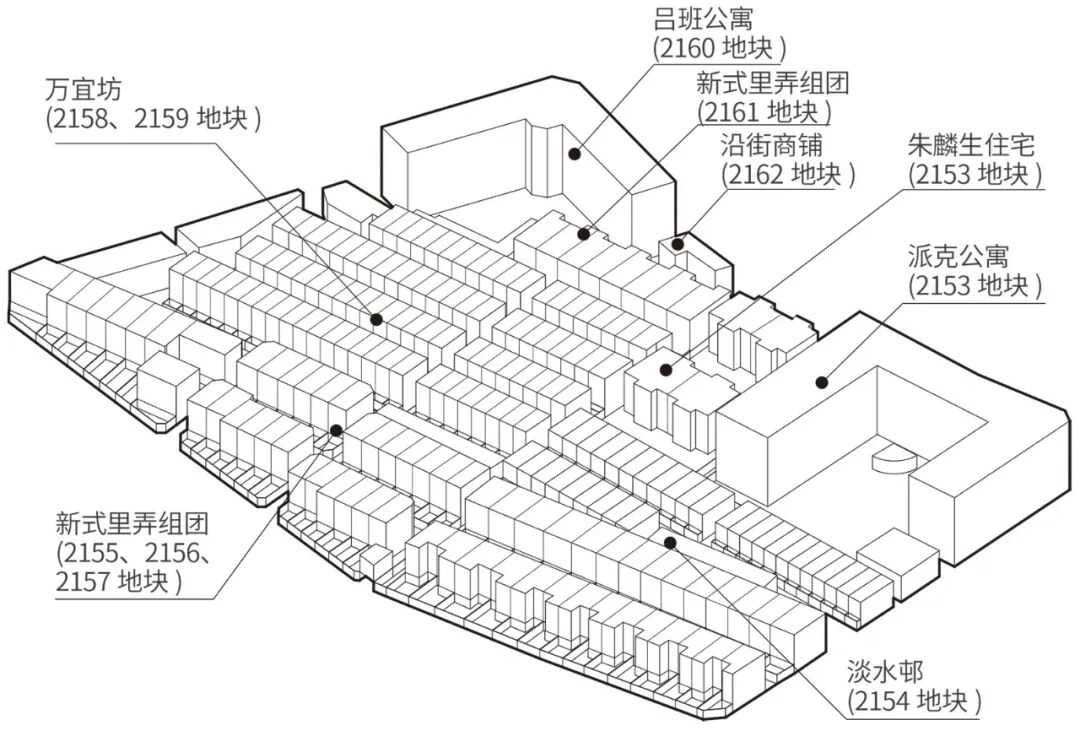

如今复兴中路(1943年前名为辣斐德路,Route Lafayette)455-488弄所在的街区是一个良好运行了近百年的高密度多元化街区。1899年第二次法租界扩张后,该街区被纳入城市开发区域,此时街区处于法租界最西的边缘位置,位于顾家宅的东南侧。1914年,法租界继续向西扩展超过3km,面积扩展超过6倍。1920年代末期,该街区开始进行整体开发时,便已位于法租界的核心区域。1932年出版的《上海法租界公董局街区规划图》中,该街区被命名为第152号街区(下文简称152街区),属霞飞区(Joffre)管辖范围,是公董局着力建设的模范区,也是当时上海居民最稠密的行政区(图5)。

▲ 5 1937年法租界人口密度图,红色标记处为152街区,蓝色标记处为广慈医院

152街区总体呈不规则四边形,东西方向长约300m,南北方向宽约200m。如上文分析,这样的街区形状来源于道路系统对河浜线路的继承。西侧吕班路(Avenue Dubail,今重庆南路)的建设通过1900年填埋马义泾而成;北侧的辣斐德路在1915年填埋南长浜后建成;南侧的天文台路(Rue de L'Observatoire,后改为劳神父路,Route du Pere Froc,今合肥路)源于1919年填埋南长浜的断头支流。只有东侧的萨坡赛路(Rue Chapsal,今淡水路)是通过公董局拨款进行征地,并协商清除了地块中的坟墓后建设而成,因此线路是笔直的。这样的道路建造过程也使该街区在西、北、南3个方向进行开发时需要做出选择。

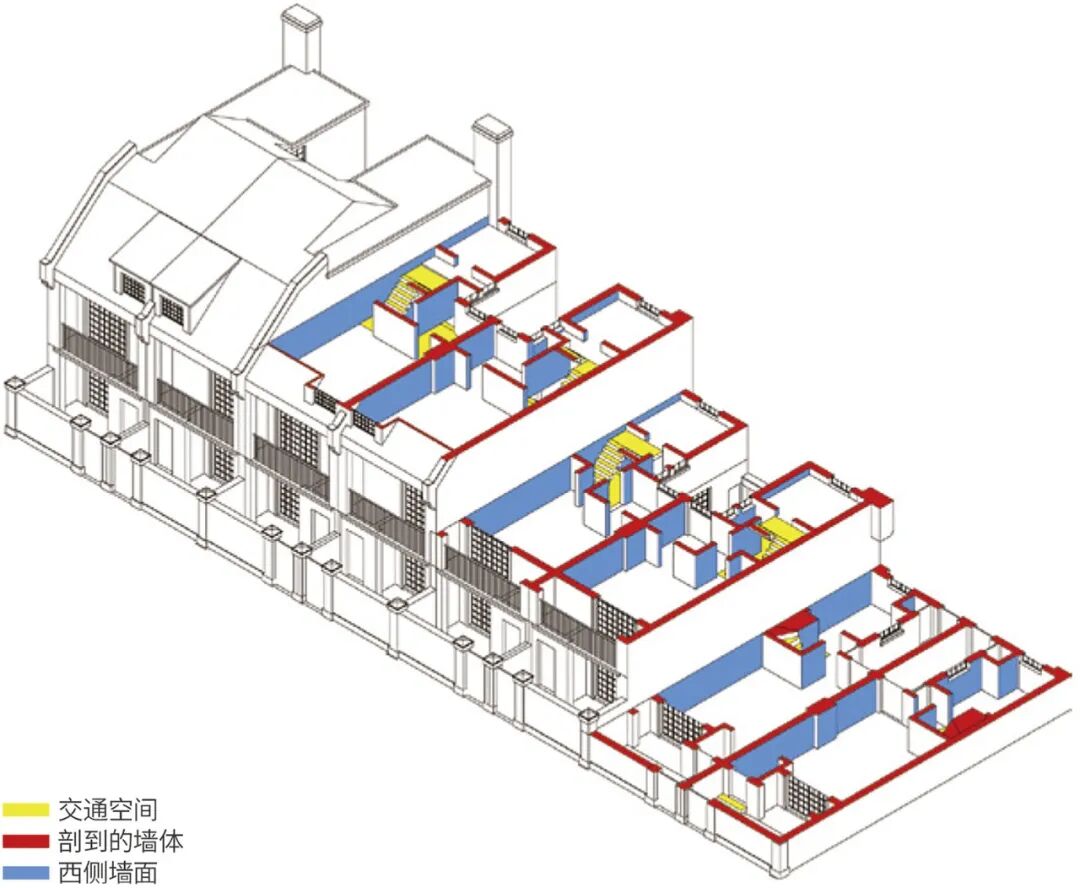

152街区共包含编号为2153至2162共10个地块。相较于周边包含较多碎片化地块的144、145与153街区,152街区的地块规模整体适中,不需进行复杂的整合,因此建筑的设计建造与地块紧密相连,在高密度下保持了多元化(图6)。其中,规模较大且形状较完整的2154与2158地块被用于开发为成片联排住宅的新式里弄居住区(图7)。面积稍小的2153地块被拆分为两个部分,分别开发为两栋半独立式花园洋房以及一座围合式公寓。较小的2155、2156、2157与2161地块则根据具体形状建设成为联排住宅组团。西北角形状较不规则的 2160地块用于建设沿街角的公寓。而面积最小的2159和2162三角形地块则为服务于街区的商业功能(图8)。街区的每个地块由围墙切分为独立的个体,但在日常生活中又凝结为一个完整的城市街区,承载并协调了多元化的居住群体与生活方式。

▲ 6 144、145、152、153 街区地籍图

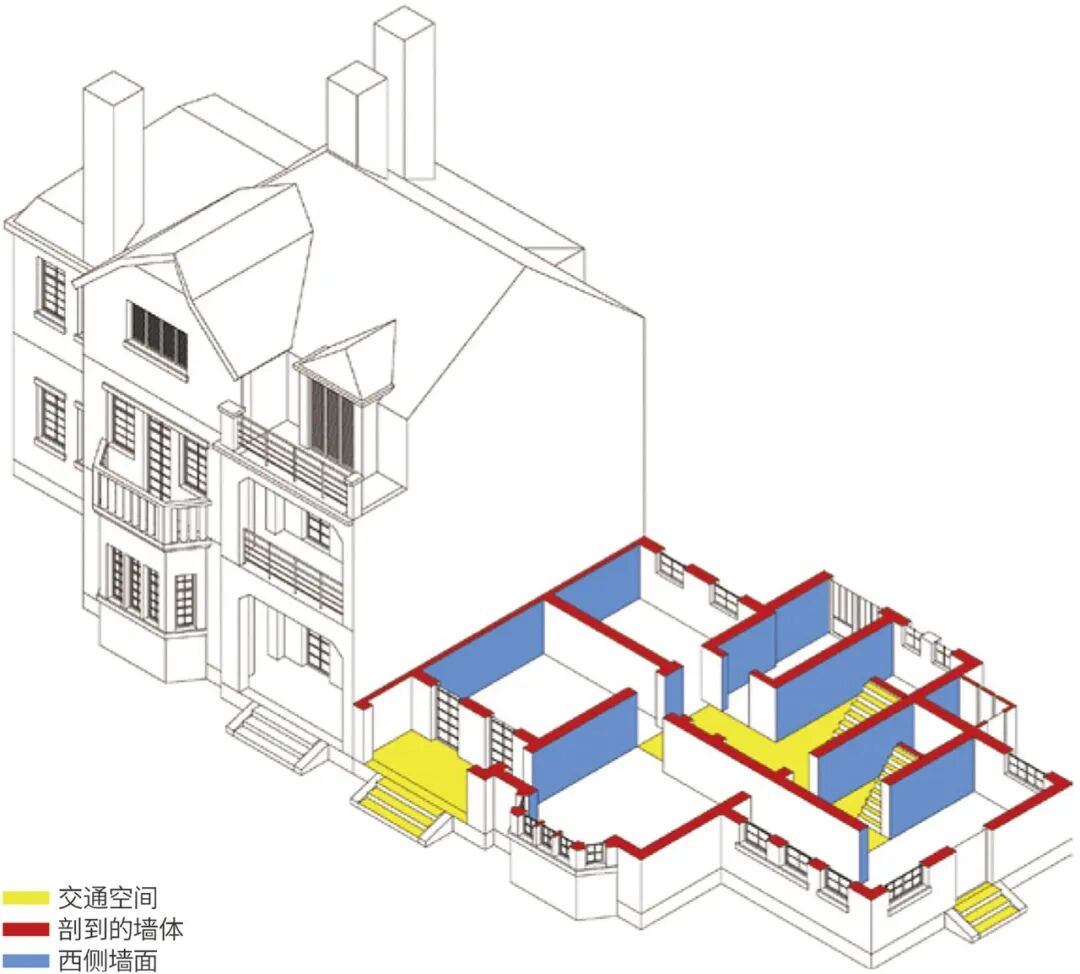

▲ 7 位于 2158地块的万宜坊剖轴测

▲ 8 152 街区建筑体块轴测

为应对情况迥异的地块条件,各开发商与建筑师也采用了截然不同的策略。1)位于2154地块的淡水邨最早建设完成,完工于1912年左右。这个地块的建筑形式为三层新式里弄住房,归属于教会,部分建筑应具有公共住房性质。在其建造时期,法租界尚未大规模开发,也并未形成完善的管理制度,因此该居住区有着与位于公共租界的石库门居住区相似的规划模式,即为保证沿街建筑的完整性,而对居住区内部的建筑进行变形——因为沿街建筑的租金比内部的建筑平均高出20%。2)位于 2158地块的万宜坊则截然相反。在充分利用地块建设4排完整的住宅后,其西侧因道路走向产生的不规则区域则用于建造与之形态相匹配的商铺。3)南侧2155、2156、2157这3个地块组团则通过改变房前花园形状以适应道路系统的局部变形。因此这3个组团被称为“花园里弄”住宅,在出租时也因其较大的花园,品质较相邻新式里弄住宅更优越。以上建筑尽管都是联排式的新式里弄住宅,但对待不规则地块所采用的3种不同形态设计创造了多元化的街道空间体验,也创造了不同领域与尺度的“中间态”,成为有“厚度”的边界(图9)。

▲ 9 152街区2156及2159地块街景

街区北侧的地块不仅丰富了街区的空间形态与建筑形式,还引入了多元化的生活方式。根据图纸、地籍与口述史的多方印证,2153、2160、2161与2162地块均归属于中法银行买办朱麟生。即,152街区北侧地块的多元化应源于一位开发商根据地块做出的主动选择的结果。而朱麟生应对他的选择十分满意,户籍档案显示其本人及女儿在2153地块西侧的半独立式花园洋房中居住至1951年。相较于新式里弄住宅中承载的中产阶级家庭生活方式,朱麟生在花园洋房中的生活是中西结合的——三层住宅容纳了户主女儿、内侄等亲属及相关服务人员共十余口的传统家长制大家庭生活,并配有一个网球场,而非如同当时其他的华人富商那样保留一个较隐蔽的内院承担部分传统节日的活动,即朱麟生在居住生活中未选择延续合院式住宅中院落的文化功能。作为一个深受法国文化与天主教影响的买办,朱麟生却选择聘用英商新瑞和洋行(Davies, Brooke & Gran Architects),并采用内走廊的方式组织建筑的内部空间,强调空间的分隔与隐私性(图10)。朱麟生对住宅选址、空间功能与其组织方式做出的选择显然不能简单以其与法国文化亲密的关系进行解释,这座花园洋房恰是其所具备多元文化观念形成的个人画像。

▲ 10 2153地块西侧半独立花园洋房剖轴测

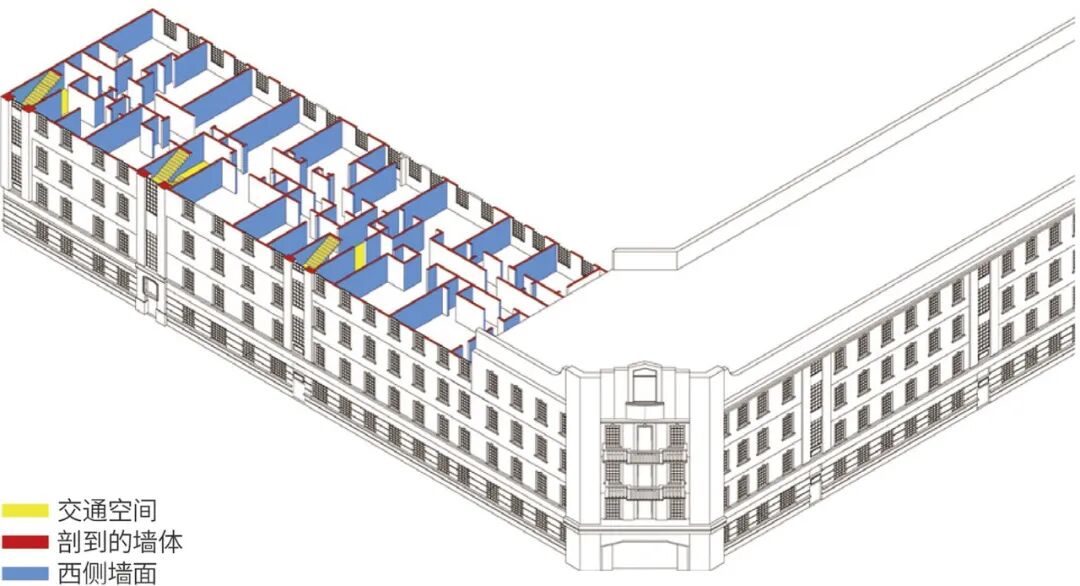

街区东西两侧(2153、2160地块)的公寓引入了大量外国居民,使街区的人口组成结构更为多元。相较于面向华人家庭大量开发的新式里弄住宅,公寓配备了更完备的厨卫设施。这两座较大体量的公寓使152街区成为法租界内欧洲人密度最高的街区之一,总人数超过500。西侧2153地块的吕班公寓(Dubail Apartments,今重庆公寓)由挪威工程师汉斯·柏韵士(Hans Berents)设计,原高4层,容积率约1.8。东侧 2160地块的派克公寓(Park Apartments,今花园公寓)由法国建筑师葛兰柏(Paul R. Gruenbergue)设计,同样原高4层,容积率仅为1.4。而同建于2158地块的新式里弄住区万宜坊的容积率已接近1.5,同期容积率最高的新式里弄住区景华新村容积率高达2.5,看似高密度的石库门住区的容积率仅为1左右。与吕班公寓、派克公寓同期建设完工的华盛顿公寓(Washington Apartments,今西湖公寓)高度已达9层,且电梯在当时的上海高层公寓中也并不罕见。

因此吕班公寓与派克公寓的形式应不单纯由土地使用效率推导得出,而是针对空间多元性与居住品质的主动选择。实际上,两座公寓背靠的辣斐德路是法租界内的第二等级道路,其规划宽度为60ft(18.3m),建筑限高应为27m。但两座公寓均未充分利用垂直空间以寻求更多的建筑面积及土地开发利润。派克公寓虽采用了土地使用效率最高的围合式平面,却并未追求高容积率,仅以该形态塑造了一个闹中取静的内庭院,供公寓居民单独使用(图11)。吕班公寓则以L形平面恰好嵌入了不规则的2160地块,且朝向街区斜对面的法国公园(今复兴公园)形成了一个具有标志性的入口(图12)。

▲ 11 穿越派克公寓主入口即可到达其内院

▲ 12 吕班公寓(左)与派克公寓(右)街角立面对比

两座公寓建筑在形式与位置上的差异或许也成为吸引不同类型居民的原因之一。派克公寓的内向性形态使其更具有村庄的社区性。1920年代末,《申报》明确记载了派克公寓中居住有来自不同国家的4位医生,在其住宅中开设诊所。他们不仅可通过英语、法语问诊,部分也能用中文为中国病人进行诊治,并几乎涵盖所有科目。尽管在152街区向西两个街区,便是当时上海最先进的医院之一的广慈医院(Hopital Stinte Marie,今瑞金医院),这些隐藏在公寓建筑中的私人诊所仍具市场。不难推测,这些医生应是为街区内与周边的中产家庭提供诊治,以此形成具有社区性质的诊所。《申报》上记载的该公寓居民还包括教师、修女等,他们也面向中国居民提供相应的服务或帮助。吕班公寓则更具有都市性(图13)。该公寓是美国记者艾格尼丝·史沫特莱(Agnes Smedley)抵达上海后的第一个住所,她将其所供职的《法兰克福报》驻沪办事处设在公寓二层,并广泛开展在中国的采访与调查。吕班公寓便利的交通位置及其所处街区的多元性,很好地帮助她开展保护革命者并推动左翼文化运动的工作。

▲ 13 吕班公寓剖轴测(部分)

颇让人意外的是,左翼作家似乎对上海的都市生活并不感兴趣,仅有郁达夫曾在 《良友画报》上留下过《上海的茶楼》 一文。同时期都处于上海的左盟作家也并未被“海派”所指涉,而成为鲁迅一样的“局外人”。在与都市紧密相连的吕班公寓中,这些左翼文化运动者得以在大都市中伪装成为“闲逛者”,却仍对上海城市性格的形成产生了深远影响。因此,上海的城市性格并非通过“中西文化融合”便能简单概括。

152街区是上海城市的缩影,也是“上海人”的画像。“上海人”并非单指出生或成长于上海的人,而是具备多元化背景且在上海达成共识的群体。所谓共识,便是在日常生活中的边界感与分寸感使高密度多元化成为可能。这样的共识也由建筑予以可读与强化。152街区所呈现的便是上海的独特性格,是大都市的多元化与村庄般亲密性之间实现动态平衡的“都市村庄”。

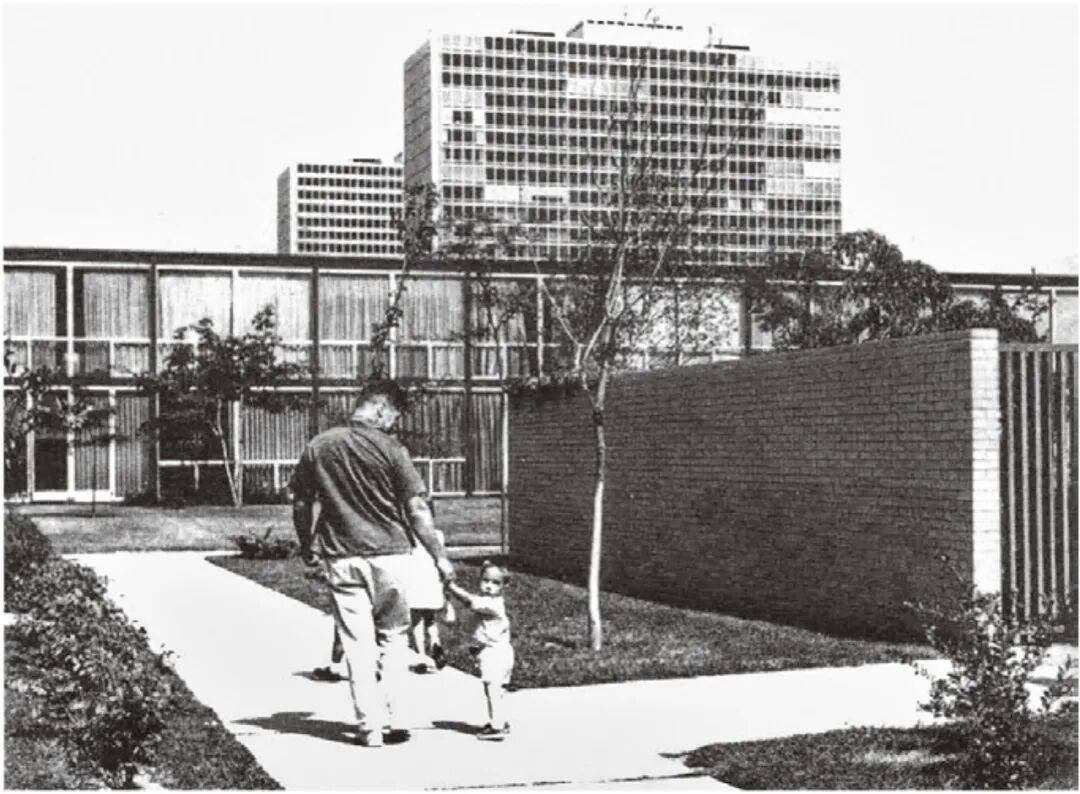

加拿大建筑评论家特雷弗·博迪(Trevor Boddy)曾将华裔加拿大建筑师郑景明(James K.M Cheng)在1990年代于温哥华福溪(False Creek)设计的由塔楼与联排住宅结合的街区归纳为“温哥华模式”(Vancouver model)——将香港独特建筑规范下的塔楼与温哥华当地滨水景观和公共用地传统结合后产生的宜居街区。该形式在被迪拜、圣地亚哥与槟城采用后,形成一种跨越地域的高密度街区模式。尽管152街区未包含如同温哥华模式那样高耸的塔楼,但二者在建筑形式的混合性与多样性上有着异曲同工之妙。152街区的宜居性不仅来源于建筑形式的多样与高密度,而且更依赖于其将多元的生活方式融合在一起。实际上,1950年代的上海建筑师在学习了包括152街区在内的高密度多元化居住街区后,也提出了包含塔楼与多层住宅的现代混合居住街区的方案。更巧合的是,密斯几乎在同一时间于底特律的拉斐特公园(Lafayette Park)设计了一个由合院住宅、联排住宅与塔楼组合而成的街区,将不同阶层与肤色的人们融入到一个社区中(图14)。而这样的多元化街区在21世纪的城市整体衰败中始终保持活力,展现出极高的社会韧性。此外,152街区所处的辣斐德路与拉斐特公园均得名于拉法耶特侯爵(Marquis de Lafayette),其对自由的不懈追寻似乎也在历史偶然中赋予了这两个街区在探寻城市宜居性上的宿命。

▲ 14 拉斐特公园的合院住宅(1层)、联排住宅(2层)与高层公寓(21层)

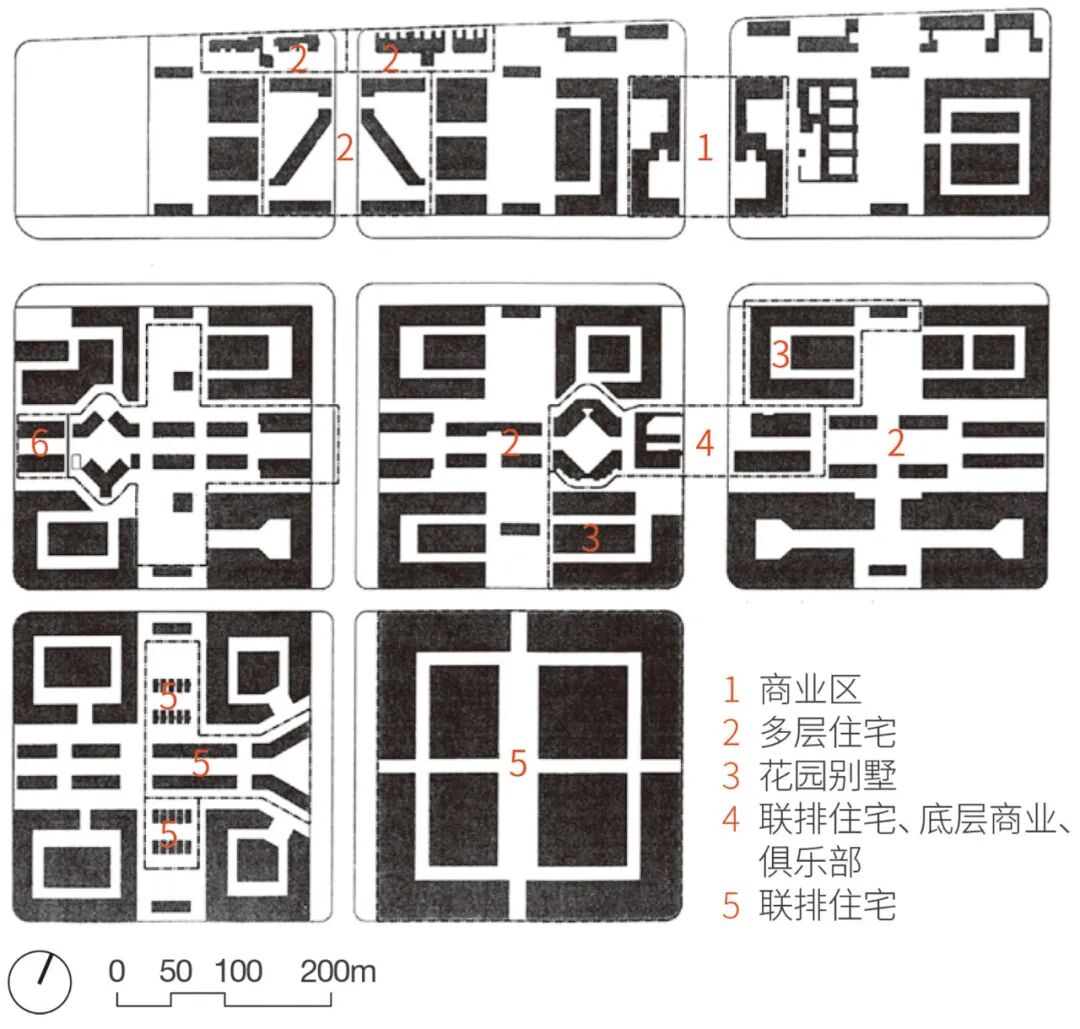

上海的建筑师也并未停止对城市性格的诠释。例如1950年代设计的沪东住宅区,在遵循河道产生的不规则空间格局下设计了包含3~5层多层住宅与9 层塔式住宅的混合街区。21世纪初,外国建筑师再次进入上海,开展“一城九镇”的设计工作。其中,维托里奥·格里高蒂(Vittorio Gregotti)主持的浦江镇在保留场地内河道与不规则地块的基础上,不仅沿用了上海中心区300m的街区尺度,还将花园别墅、联排住宅与高层公寓并置(图15)。格里高蒂本人根据石库门的原型设计了L形花园别墅,以半围合的形式兼顾密度与隐私。除此之外,塞尔吉奥·帕斯克洛(Sergio Pascolo)和雷纳托·里齐(Renato Rizzi)等意大利建筑师也被邀请参加了联排住宅的设计,为整个街区提供了多样性。近年来,上海的城市发展模式已率先向集约高效转型,进一步发挥了上海建筑师“螺蛳壳里做道场”的传统。如童明设计的昌里园便是在“锯齿状”的住宅建筑群与道路的平滑曲线之间大不规则地块中,创造了一个“受保护的开放”的城市场所。这些填充在街区不规则局部的建筑也成为了有厚度的边界,作为城市空间尺度与性质叠加的“中间态”激发了街道的活力,也是对高密度多元化街区中具有厚度的边界进行的继承与发展。

跳转链接:https://mp.weixin.qq.com/s/7TTp8QDh7dlyKPNSQPa_9w

▲ 15 浦江镇一期城市设计图底关系

如里克沃特常言:“历史不会教会我们任何经验教训,但我们却可以从历史中去学习”。尽管格里高蒂是否在实践中有意识地对城市性格予以解读已无法得到当事人的回答,但作为里克沃特的挚友,格里高蒂积极对上海的环境与生活方式进行回应,而非简单复制一座威尼斯般的异域水乡小城,或能证明里克沃特的“人学”理念在上海城市发展中已经发挥了作用。通过对“上海案例”进行历史研究,可以帮助现代人在城市建设与更新中寻求与环境进行互动的方式。“上海模式”不仅包含这个特定街区呈现的高密度多元化,而更重要的是形成街区过程中人与环境发生的互动模式。“上海模式”的核心内涵应是在充分尊重地方与生活方式的前提下由人做出主动的选择,从而创造宜居且具有韧性的高密度且多元化的城市空间。遵循这样的模式,每个城市都可以从自身独特的生活方式出发,以建筑推动人与环境产生有意味的互动,揭开“千城一面”的表象,从而使城市性格得以凝固与显现。

(正文完。原文刊载于《建筑学报》2025年09期,总第680期,更多详细内容请见纸刊。)