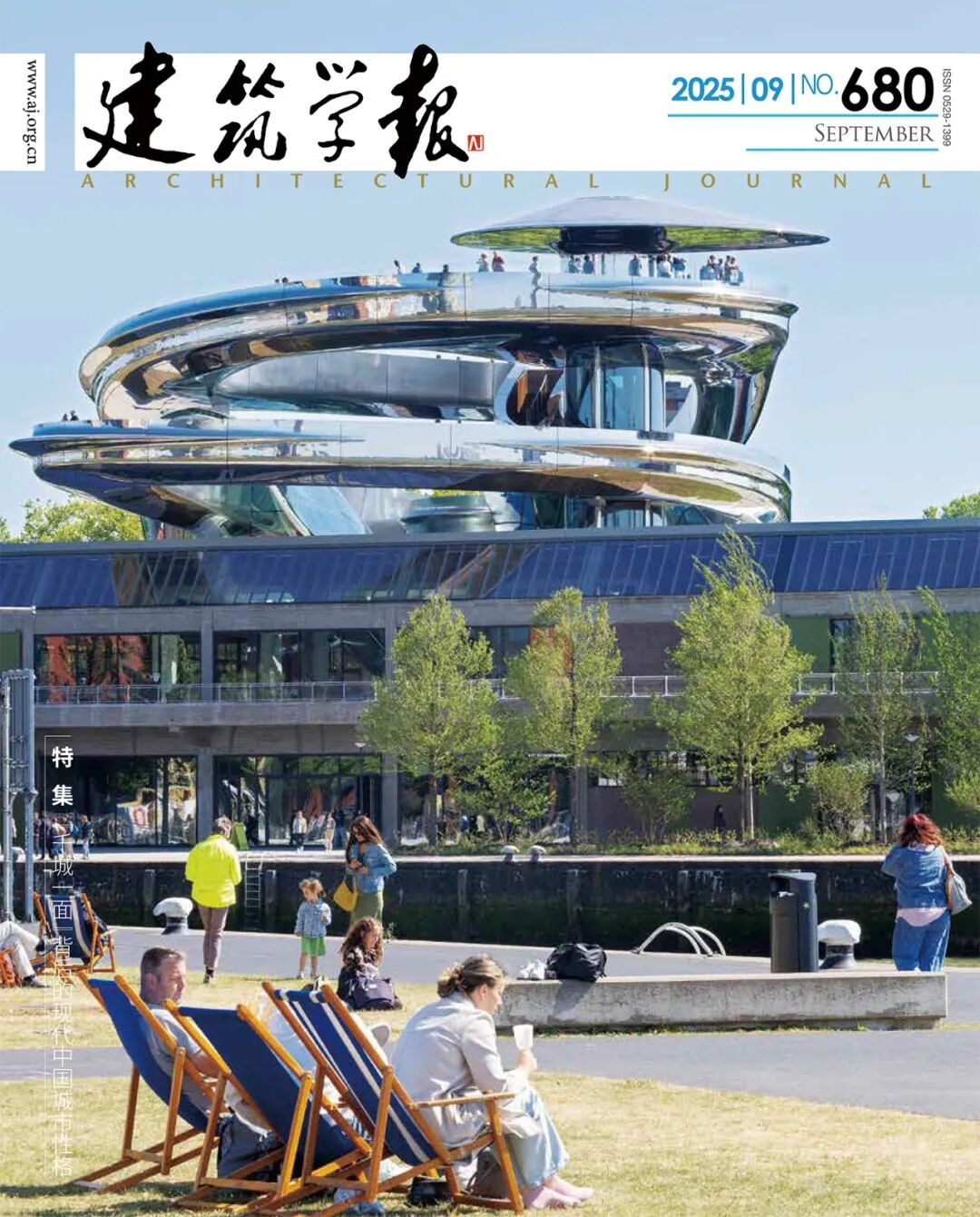

设计学报·学理 | 《建筑学报》特集:“千城一面”背后的现代中国城市性格

《建筑学报》特集

“千城一面”背后的现代中国城市性格

研讨会回顾与特集开篇:大象无形——里克沃特的“人学”与中国的“千城一面”

| 01 研讨会回顾

2025年3月22日,“‘千城一面’背后的现代中国城市性格”学术研讨会在上海交通大学设计学院举办。

本次研讨会由上海交通大学设计学院院长、光启讲席教授阮昕担任学术主持,《建筑学报》执行主编黄居正与副主编孙凌波到场指导。来自上海交通大学、南京大学、华南理工大学、天津大学、东南大学、深圳大学等高校的十余位学者参会。

研讨会以“城市性格”为核心议题,围绕建筑与城市的历史与实践、人文与技术、现实与愿景展开多维对话,学者们从不同角度回应“千城一面”现象背后的中国城市现代宜居性问题。

阮昕教授以里克沃特的人学视角出发,探讨“人”与城市之间的互动关系,指出上海在现代化浪潮中仍保有自发性的城市精神,为重新理解中国城市性格提供了理论起点。

汪灏助理教授以复兴中路街区为例,揭示传统水系与城市形态的耦合机制,提出上海经验对未来高密度宜居城市的启示。

张轶伟副教授从深圳的发展历程切入,梳理“深圳性格”的形成逻辑,强调空间的历史层积与当代转译,使特区城市在速生背景下保持独特的内在秩序。

黄华青副教授以《上海1924:武康大楼百年历史沉浸展》为例,探讨虚拟现实在建筑叙事中的应用,展示数字技术如何重塑城市文化记忆。

童明教授结合南京的城市实践,区分“理念—性格—个性”的差异,指出南京形态中“西式理想”与“中式现实”的融合,揭示中国城市现代化的双重结构。

庄慎教授提出“回归常识”的设计方法论,主张以建筑本体和真实体验为基础,回应未来城市复杂性问题。

彭长歆教授以夏昌世的岭南实践为例,解析亚热带城市形态的生成逻辑,强调本土建造传统在塑造城市性格中的作用。

刘乃菲助理研究员通过李兴钢“第三空间”案例,探讨建筑师以在地性创作回应城市文化记忆的方式,凸显建筑在塑造城市独特性中的能动角色。

徐苏斌教授从天津出发,揭示港口城市在全球化与民族性张力中的空间演化,呈现近代中国城市个性形成的复杂机制。

李华教授与宋婧璇回溯1950—1980年代建筑表达的历史脉络,提出从“性格”到“个性”的演进反映了中国建筑自觉与多元文化的觉醒。

在总结环节,黄居正指出,应回归建筑本体,关注空间形态如何承载城市文化基因,历史研究须回应当代议题;孙凌波进一步提出,城市性格研究的价值在于激活当代设计思考,探索地域基因跨越边界的再生潜力。

| 02 特集见刊

本次研讨会共形成10篇论文,于《建筑学报》2025年09期以专题特集形式刊载。从里克沃特的“人学”出发,各篇章以不同方式、角度对城市性格议题的讨论,形成了揭示中国城市现代宜居性内涵的“宣言”。本次“宣言”是对建筑学的本体论和方法论进行了回归与重塑,旨在对中国式的人居环境设计理论进行全面归纳与理论建构,从建筑学的角度探寻坚定文化自信的路径,推动中国建筑设计“走出去”。

“第十小组(Team X)”于1953年的法国普罗旺斯举行CIAM第九次会议集结成立,对功能主义城市提出挑战。虽然Team X的努力未能阻止“千城一面”的发展与蔓延,但在以范·艾克为代表的Team X成员编发的《论坛》(Forum)期刊刊载了里克沃特的代表作《城之理念》(The Idea of Town),在70多年后的今天仍然启发了中国学者的重新思考。

本公众号将陆续推送上海交通大学学者在本特集中的研究成果。

| 《建筑学报》特集论文目录

| 03 特集开篇

特集以阮昕、汪灏的开篇论文《大象无形:里克沃特的“人学”与中国的“千城一面”》为引,重新审视建筑史家约瑟夫·里克沃特(Joseph Rykwert)的人学思想在当代中国城市语境中的启示。

原文刊载于《建筑学报》2025年09期

大象无形:里克沃特的“人学”与中国的“千城一面”

Great Form Has No Contour: Humanity in Rykwert's Scholarship and China's "Clone-Town Syndrome"

阮昕 汪灏

上海交通大学设计学院

国家自然科学基金项目(52078290)

讨论“城市”和“性格”,换言之,将城市和建筑拟人化,绕不开现当代最具原创性、想象力和学术功力的建筑历史学家之一约瑟夫·里克沃特(Joseph Rykwert)。虽称不上这个时代大红大紫的建筑界媒体“闻人”,里克沃特是不折不扣的文化历史“达人”。

先生已然于2024年10月18日仙逝,笔者(本文笔者均特指阮昕)和里克沃特的学术交往和友情始于1990年代末期,最后一次在伦敦里老先生家中相聚则是在2023年12月16日。此次特集召集数位学人和建筑师聚集探讨“‘千城一面’背后的现代中国城市性格”,一则以中国的内容追思纪念先贤,二则以求学术上的继往开来。

特集组稿,从历史研究与当代实践共同探讨“城市性格”这一主题,通过古与今、南与北和理论与实践之间的对话,以此寻求为当代实践提供借鉴。从历史角度,汪灏、阮昕以上海城市治理与建筑设计所共同造就的多元高密度“上海模式”为引,解析城市性格的内涵;童明、朱琳、白雪燕以林荫大道作为切入点,分析与刻画南京的城市性格是如何在历史偶然与空间遗存中生成的;王若然、徐苏斌、青木信夫引入“基因”理论剖析城市性格,揭示天津城市性格中独特的拼贴性与实验性;彭长歆、陈永明、李睿基于对夏昌世建筑构想的诠释,解读了广州的“气候”如何转换成“性格”;张轶伟、赵树杰通过探究形象与象征意义的交织,挖掘深圳在快速成型过程中如何形成“性格”的典型特征。在实践层面,刘乃菲与李兴钢以对谈形式挖掘唐山的城市性格对其孕育的建筑师产生的潜移默化的影响;庄慎、吴洪德以阿科米星事务所“游牧计划”作为对上海城市性格进行田野观察的方式,揭示成熟市民意识为城市所提供的内稳态;黄华青、闫家豪探究了“虚拟遗产”对城市性格演绎的理论建构与体验的设计路径,寻求建筑设计的未来应用方向。最后,在理论上,宋婧璇、李华从“性格”到“个性”的话语转变为线索,探讨这个概念对构建空间形态感知中的影响。

1 追思约瑟夫·里克沃特

里氏的城市性格论从何谈起。2000年初,他关于城市的成熟之作《场所的诱惑:城市的历史与未来》(The Seduction of Place: The History and Future of Cities)从学术出版社转向大众出版社简装发行时(如在企鹅兰登书屋/Vintage Book和克诺夫-道布尔戴出版集团/ Knopf Doubleday Publishing Group的出版),美国极具影响力的公众型知识分子苏珊·桑塔格(Susan Sontag)写下封面推荐语:“里克沃特是一位壮观博学、独创思辨的历史学家和建筑评论家”1)。

然而,在里克沃特生前最后一次采访对谈中(此时他已是高寿九十有五)[1],意大利作家阿兰·埃尔坎(Alain Elkann)请里氏回观漫长的学问人生时问道:“您如何看待自己?建筑师、天才、作家、还是教授?”他停顿片刻,答曰:“我不认为我是一个天才。我所做之事没有一件足够好”2)。在谈到为什么现当代不少像弗兰克·盖里这样的大建筑师,对里克沃特顶礼膜拜时,里氏调侃或许是他看得上的现当代建筑师实在是凤毛麟角。谈兴甚浓,似嫌不够,他补充道:“我肯定是看不上我自己的”。面对“那又是什么维系着你的活力呢?工作的热情、女人、音乐、友谊?”的提问,里氏此时的回答从容而肯定:“你所罗列的一切。本人就是对所有都充满好奇。而其中主要是人。我就是一个社交达人(social bird)”。

笔者于2006年为里克沃特两本早期名著《城之理念——有关罗马、意大利及古代世界的城市形态人类学的新描述》 (The Idea of a Town: The Anthropology of Urban Form in Rome, Italy and the Ancient World)与《亚当之家——建筑史中关于原始棚屋的思考》(On Adam's House in Paradise: The Idea of the Primitive Hut in Architectural History)的中译本作序时,将序取名为《建筑历史与人学》(后收录于《浮生·建筑》)。时隔近二十载,“人学”仍是我们追思里克沃特的起点,也是我们借此试图破解中国现今“千城一面”表象背后内涵实质的切入点,即城市有如人一般的“性格”。

笔者在上文中从里老先生的身世及学术历程写起,详细讨论了其称之为“人学”的城市和建筑人类学。不妨在此追思他对人的好奇与热情,以便探讨人赋予城市和建筑的拟人化及“性格”。2023年12月16日,笔者最后一次走进里老先生在伦敦的居所时,环围大多数房间的顶天立地的书架依然熟悉和亲切。进门见到先生仍然身着他十分喜爱的橘红色套头衫。虽已卧于医用标准病床,但他在房间柠檬黄墙面的背景衬托之下仍呈现出耀眼的活力。这所在伦敦瑞士农庄区(Swiss Cottage)的居所是一幢19世纪英国大宅中一层的一套,经里老先生多次改造而成。其中用色鲜亮,如粉红和柠檬黄等,这既是他对现代主义和建筑的一种批判形式,又是对自己钟情的 19 世纪末 20 世纪初新艺术流派(Art Nouveau)所写的一封情书。以致于里老先生仍因自己写的新艺术流派专著《审慎的眼光》(The Judicious Eye)不受读者和评论家待见,而感到十分遗憾。

里克沃特虽然未在著作中专门提及城市和建筑的“性格”说,他真正关注的是人的意识赋予物的智性和精神。但其历史观其实就是一种主动的人学观,里氏常言:“历史不会教会我们任何经验教训,但我们却可以从历史中去学习”[2]25。他的一生即是与以科学和理性的方法来理解城市和建筑不屈不挠的学术抗争。社会科学将科学实证的方法,也就是研究物的方法用于人与社会,有致命的弊端;那么将同样的方法用于人造之物,如城市和建筑,其本质在里克沃特看来是一种“工艺品”,依然是找错了目标。而城市和建筑的学问应是人类学。

城市,在里氏看来,其随机性甚至连人们时常比拟的所谓生理现象都不是。虽由人的意志所造就,却不完全受控于人。城市之神奇,如果一定和20世纪中期的显学生理学比较发生任何关联,城市便像是一个梦……[2]于是,里氏的《城之理念》在产生之时(那个“理性”的年代)是极为不合时宜的,城市建筑于他而言,之所以有任何活力,是人通过与之有意味的互动而赋予其的一种生命力。

里克沃特的城市建筑人类学始于“住家”。更确切地说,始于他将住宅与家的区分[3]:有宅不一定有家,而家则不一定要有宅。宅的中心,如火塘,是家的支柱。然而这个“中心”也可以是母亲的烹调。如段义孚曾回忆博士在读时,一家人下榻曼哈顿一客栈,深夜他和弟弟饥肠辘辘,母亲起来给兄弟俩烧面,段母几个月后因癌症离世,这是他离家后漫长一生中最后一次“在家”的体验……[4]42

里氏精通欧洲多国语言,曾从语义的角度阐述宅与家在各国语言中的共性。东方语言包括中文是其短板。里老先生和笔者透露过不止一次,他的一个台湾女学生献宝,告诉里老先生说:“火塘”为家之灵魂说在中国传统中行不通,因家的屋顶下若有火,就成了“灾”。而若屋下有“豕”,殷实富足,则成“家”矣。于是乎,中国所谓的世俗社会中,在“家”和“宅”的概念上似乎成了区别于印欧文明的异类。其实,笔者在《春秋·院落——中国人的建筑、哲学和理想生活》(Confucius' Courtyard: Architecture, Philosophy and the Good Life in China)一书中试图将“前堂后室”以火塘为中心的仰韶文化半坡房屋遗址,到火塘似乎已完全消失的西周凤雏院落,做过一个演化过程的阐释。“前堂后室”以火塘为中心的前堂,到了春秋院落,取而代之是以祖先牌位为中心的庭与堂的组合。室的边缘位置从后到两侧,所谓“一明两暗”。其实印欧文明亦演化出成熟和丰富的院落,至今在庞贝古城仍能探访到的古罗马院落(domus),不过其祭祀礼仪的神性院落中庭(atrium)于古罗马败落后在欧洲也逐渐淡出了历史舞台。换言之,“家”的核心,如钱锺书先生所坚信,是“东海西海,心理攸同”,均以人为本。“宅”只有在拟人之后,方可成为“家”。

西方的拟人始于身体。里克沃特自己最为看重的一本书《柱式之舞》(The Dancing Column),洋洋巨著,将西方柱式,即所谓“建筑秩序”(the order of architecture)追溯至人体为其原型。而在中国,冯继仁追溯至宋以前的文献,试图证明中国建筑的“柱式”,即收分的木柱和大道至简的斗栱以支撑悬挑的屋檐,来源于“自然”的植物和花卉,而非人体3)[5-6]。里克沃特早年写到西方家宅源自于埃及女神努特(Nut),身体是苍穹与星辰。她俯身笼罩其兄弟盖布(Geb),即大地。如此天地的身体之交竟是坡屋顶的家宅原型[7]。身体的比喻,于里克沃特,是意识与思想的利器,而非欧洲19世纪以来达尔文主义的生物有机体——仅是一种有机组织体(organic tissue)而已。里克沃特于是将“身体称为智性的隐喻”(the metaphor for the body politic)。19世纪之后的欧洲,当经济增长与房地产开发成为孪生姐妹时,“住宅”与“家”便逐渐分离,住宅在英语世界已被普遍当作人的“城堡”,成为了一种法律权宜4)。

行文至此,在物的拟人化上,虽然都是人赋予物的智性和精神,但也似乎存在一种中西分野。在西方古代神话中,众神如人一般有七情六欲,在精神性上已有了人格化的托底。换言之,精神总需某种物质载体。东方的市俗精神,当然亦不例外。然而,在西方渐入基督世界后,至高无上的天帝也逐渐走向了一种物质人格化,于是在世俗世界里,上帝竟然变成了一位无所不能、留着白胡子的白人老爷爷……中国的“天帝”赋予万物灵性,亦无所不能而至高无上,但却无形、无色和无味,称为“自然”。体现在宅中家的灵魂,如火塘(中国南方少数民族,如侗族即将宅中火塘的火认作祖先灵魂)[8],后期在中国院落里被堂中祖先的牌位所取代,这是祖先家族精神的隐喻,而非人格化的具体指向。

西方历史如果是我们常常认为的一种线性进程,时至近现代,似乎物质与精神已彻底分离。以城市和建筑为例,那就是形与智性的分离。于是住宅(没有家)和城市(没有地方场所)仅是一个建造的问题。里氏一方面持悲观态度,认为我们的城市和建筑已无可救药。另一方面,他是一个有类似中国儒家精神的积极参与者,其漫长的人生可以看作是依托历史意识的一种人性抗争。里氏的建筑历史人学实则一直在倡导我们重新向历史学习。

对里克沃特最诚挚和深切的追思应该是践行他的倡导,而中国近现代城市则提供了其学术继往开来的一个独特方向,因为中国传统中人的智性精神往往无需具象化,甚至无需物质依托,正所谓“大象无形,大音希声”。在“千城一面”的表象背后,人的意识、地方性如何在城市建筑中以超乎物质载体和具形的“性格”而带来生命和活力,即是这次聚集数位学人探讨的初衷。

或许无论是中国或西方的城市和建筑现状,我们都无需悲观。正如里克沃特所言,人造之物是一种“工艺品”,在与人有意味的互动过程中,其“性格”智性的呈现和能动力量,又往往不由人的理性意识所控制。如此梦幻般人与物之间的交互,有着随机(chance)和偶然(serendipity)。里老先生生前常常说笑的一个奇妙现象即人的脸(face)与宿命(fate)之间的关联,并常拿自己为例。城市和建筑的宿命与性格又何尝不是如此?

2 上海的“性格”与“点、线、面”

在另一篇文字中,我们会详细剖析作为上海城市性格托底的一种“上海模式”,在此仅道出这种模式诞生的历史偶然与其对当代上海城市性格的影响。以人学的角度看待上海的城市与建筑已形成一种“传统”。曾昭奋认为“海派”建筑的独特之处来源于其设计对地方的理解和尊重[9-10]。而罗小未则更直接强调人在城市与建筑中的作用,称“上海虽无物华天宝,却是人杰地灵”。换言之,人杰则地灵。上海文化是来自五湖四海的“上海人”共同构建的[11]。文化的多元性使上海的建筑师既面临“选择”的必要,也激发了他们选择的“意愿”。

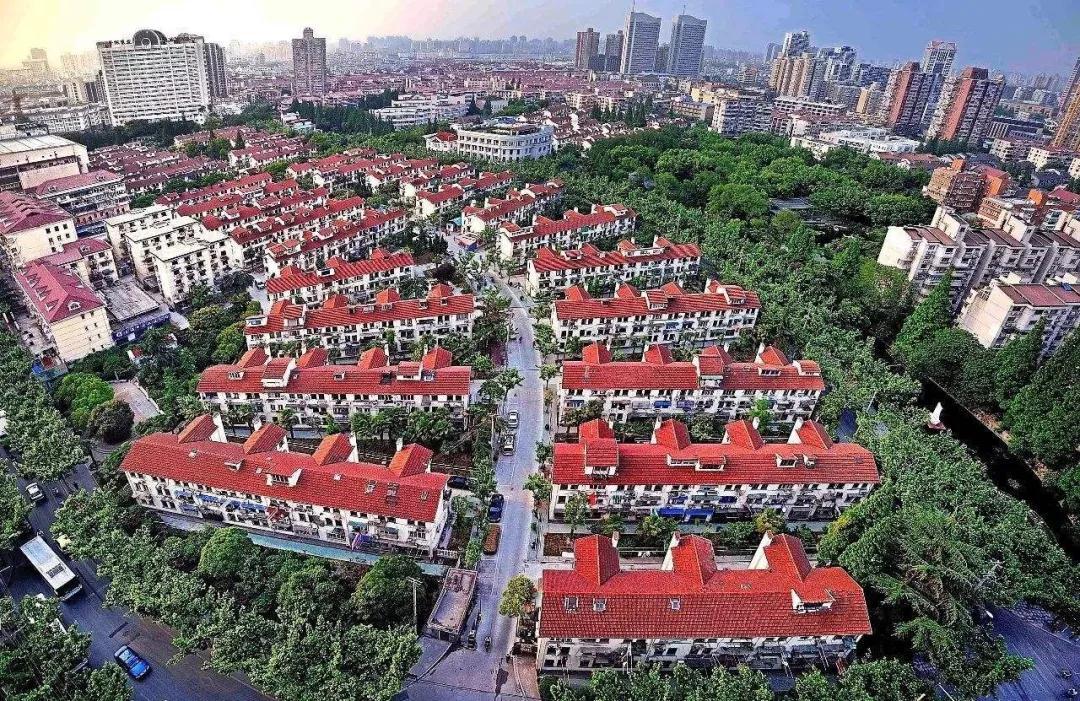

如曹杨新村起初虽依照苏联工人新村模式进行整体规划,但在设计时却选择了美国的邻里单元模式。在汪定增看来,邻里单元既可创造生态化的环境,又能激发如旧式弄堂里的生活氛围 (图1)。上海城市与建筑性格来源于建筑师的主动选择,这也为后来的建筑实践开辟了一条独特路径。柳亦春给边园的英文名称定为Riverside Passage,而非直译为garden,也非在形式上更容易联想到的balcony、arcade或promenade,即选择将这个夹缝中城市场所设计为一个“闲逛者”(flaneur)的城市“留白”,市民因此可以选择“无所事事”(图2);庄慎以“有着私密感与领域感的开放空间”为策略设计了永嘉路309弄口袋广场,寻求创造真正属于社区的开放场所,选择通过冗余的空间元素设计对多元空间氛围进行复合,以实现公共场所的宜居性(图3);张斌选择以留有余地的方式静候“偶然性”的策略改造武宁路桥下空间,源于经营咖啡店的店主无私地在城市静默前保持灯光、电源与水源开启,在城市极端情况下成为了具备公共性的紧急“出口”,彻底从城市消极空间转变为具备驿站意义的“场所”(图4)。

图1 2021 年更新完成后的曹杨新村及其东侧决定其空间形态的环浜景观

图2 走廊般的边园

图3 永嘉路 309 弄口袋广场丰富的空间序列与“冗余”的结构

图4 武宁路桥下驿站作为紧急的“出口”

笔者于刚回到上海不久的2019年初时,试图在郊区化的城市环境中塑造“都市村庄”的生活方式,以设计诠释上海的“性格”。所谓“都市村庄”,一方面包含大都市的多样性,另一方面又兼具乡村中熟人社会的亲密性。北鲲园作为一个有厚度的边界,面向学校这个“熟人社会”,“归隐天井”藏于围坐的露天剧场之后(图5)。小尺度且具有包围感的“天井式”场所可满足个人“中隐隐于市”的意愿;而面向城市的墙园则为“闲逛者”留下一个自由的缝隙。北鲲园所凝聚的“都市村庄”便动态平衡了都市的匿名性与村庄的亲密性。人身处其中可选择成为城市中自由的“点”,也能成为某个亲密群体中的一员,在复合的城市场所中通过偶发的活动产生与地方的意义联系。这也是笔者对上海城市性格所带来的独特宜居性进行的一种解读。

图5 北鲲园以“墙园”营造“都市村庄”

3 结语:以人学赋予城市与建筑意义

由此看来,上海给予了“千城一面”一个很好的答案:城市与建筑的设计仍能成为一门人学。善于在多样中进行选择与复合仍旧是当代上海建筑师在这座城市的历史中学到的方法与经验,从对环境与生活方式的理解与尊重出发,他们需要主动选择共同创造城市这个“工艺品”,从中激发城市的使用者选择的意愿。选择的必要与意愿是当前在效率为先的理念下创造的“严丝合缝”的城市中撕开的“缝隙”,是理性的表面下仍旧涌动的非理性与不可预测性。换言之,这些缝隙即呈现了上海“千城一面”背后保留下来的微妙城市性格。但在这个人工智能渗透到日常生活每个角落的时代,体悟不再必要,计算替代了判断与选择,上海城市性格赖以呈现的“选择的权利”是否还能维系,也将是这座城市为建筑学作为人学提供的经验。

注释

1) 原文“Rykwert is a gloriously erudite, ingeniously speculative historian and critic of architecture”。

2) 原文“I don't think I am a genius. Nothing I do is quite good enough”。

3) 此书是笔者与那仲良(Ronald Knapp)主编的《空间习性:亚洲建筑的生成与意义》(Spatial Habitus: Meaning and Making in Asia's Architecture)中的一册。笔者曾请里克沃特在《建筑评论》(The Architecture Review )为此书写一个书评,并与《柱式之舞》做比较,里老先生来了一个“轻描淡写”,称是对冯继仁的书做了一个“纪要”(notice)。

4) 17世纪时英国著名法官爱德华·柯克爵士(Sir Edward Coke)的名言,该语出自爱德华·柯克于1628年出版的《英国法要义》(The Institutes of the Laws of England)中。

参考文献

[1] ELKANN A. Joseph Rykwert[EB/OL]. [2025-06-11]. https://www.alainelkanninterviews.com/joseph-rykwert-2/.

[2] RYKWERT J. The Idea of a Town: The Anthropology of Urban Form in Rome, Italy and the Ancient World[M]. London: Faber and Faber, 2010.

[3] RYKWERT J. House and Home[J]. Social Research, 1991, 58(1): 51.

[4] TUAN Y F. Who Am I? An Autobiography of Emotion, Mind, and Spirit[M]. Madison: University of Wisconsin Press, 2010.

[5] FENG J. Chinese Architecture and Metaphor: Song Culture in the Yingzao Fashi Building Manual[M]. Honolulu: University of Hawaii Press, 2012.

[6] RYKWERT J. Character Building: The Architectural Review[EB/OL]. [2025-06-17]. https://www.architectural-review.com/essays/books/character-building.

[7] RYKWERT J. The Necessity of Artifice: Ideas in Architecture[M]. New York: Rizzoli, 1982: 85-87.

[8] RUAN X. Allegorical Architecture: Living Myth and Architectonics in Southern China[M]. Honolulu: University of Hawaii Press, 2006.

[9] 曾昭奋. 关于繁荣建筑创作的思考[J]. 时代建筑, 1989(2): 12-15.

[10] 薛求理. 云归岭南——忆曾昭奋先生[J]. 建筑师, 2022(3): 113-116.

[11] 罗小未. 上海建筑风格与上海文化[J]. 建筑学报, 1989(10): 7-13.

图片来源

图1: https-//sghexport.shobserver.com/html/baijia hao/2021/01/26/345328.htmlb-4599-b50e-9044d24131ff

图2~4: 由相关项目建筑师提供