AIGC赋能心理援助:交大设计携手即梦AI打造危机沉浸式演练场景

AIGC赋能心理援助

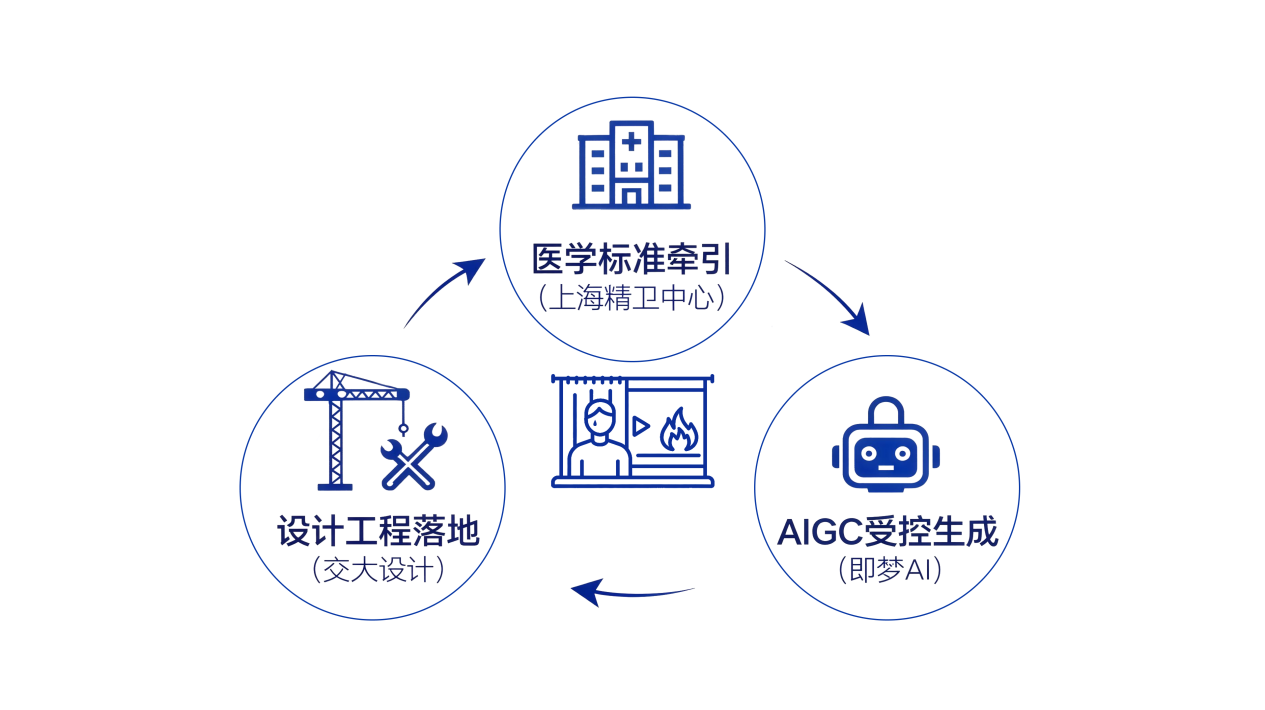

技术+医疗+设计

交大设计 x 上海市精神卫生中心 x 字节跳动

近日,在国家心理健康和精神卫生防治中心的指导下,华东地区心理援助与危机干预联合演练在江苏苏州举办。来自华东六省一市(上海市、江苏省、安徽省、浙江省、福建省、江西省、山东省)66家医疗卫生机构的260余名队员共同参与此次演练。

上海交通大学设计学院BiBoBoxStudio团队、上海市精神卫生中心与字节跳动(即梦AI)的三方联合,率先在本次联合演练中系统化应用AIGC,形成受控制作与临床校核闭环,以“技术+医疗+设计”的协同模式,为心理危机干预演练带来了突破性变革。

此次合作聚焦三大高需求危机场景——“地震危机演练”“校园危机演练”“火灾危机演练”,核心目标是通过AIGC技术打造沉浸式交互视频方案。相较于传统形式,这一创新方案实现了从“被动接收”到“情景可变/随机触发”、从“想象模拟”到“真实临场”的双重跨越。

传统心理援助与危机干预演练的三大痛点

1.临场真实感缺失,演练“舞台化” 问题突出

传统演练多依赖主持人口述场景背景、投影展示静态图片,流程虽完整但沉浸感不足。参训者容易预判流程、难以代入真实情境,导致临场反应训练效果减弱,难以模拟真实干预中的紧张与决策压力。

2.事件随机性不足,场景交互性极弱

传统演练的场景多为“预设固定脚本”,干预人员主要按流程回应预设问题,实质是单向“场景输出—人员回应”模式,缺乏真实危机中的多变量叠加与突发动态。

3.仿真场景制作成本高,难以常态化普及

沉浸式危机场景素材(如演练视频、动态情境)制作门槛高、周期长、成本大,数量有限,难以支撑常态化演练需求,成为制约演练升级的瓶颈。

跨学科设计策略

围绕“地震、校园、火灾”三类危机主题,由上海市精神卫生中心医生担任SP(Standardized Patient,标准化病人)并兼任评判,独立制定并校核“事件—症状—干预”映射与情绪曲线控制标准,明确触发点、沟通语态、处置节点及伦理边界;对脚本、镜头语言、音效强度与信息噪声设定阈值并逐条标注。演练现场采用结构化量表与质性评议对干预医生进行评分与反馈,形成可追溯的医学标注与评估闭环,确保场景真实、路径合规、效果可评。

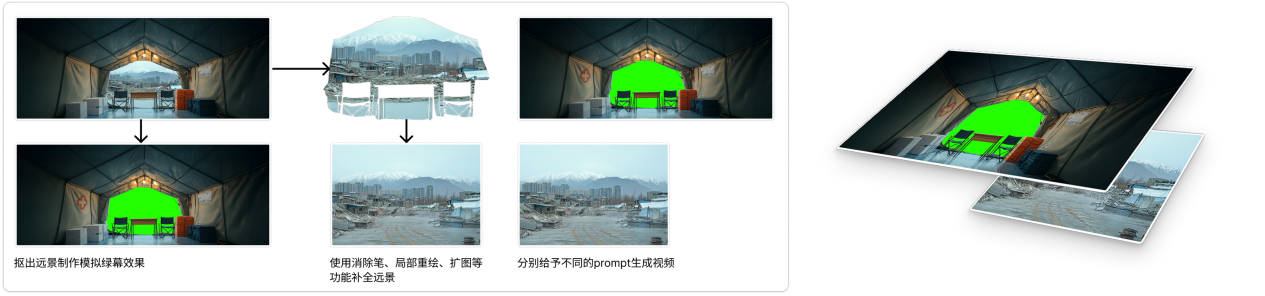

2.复杂真实场景设计制作策略

与字节跳动“即梦AI”的合作用于场景与氛围的AIGC生成与工程化落地:交大设计BiBoBox Studio负责交互与视觉呈现,按“SP需求说明—参数化制作—版本验收”的闭环工作流输出素材;SP医生对情境强度、信息噪声、人群密度、次生事件等关键参数提出约束并进行终审。系统支持随机事件触发与分支走向,保留生成参数与版本留痕,满足可追溯与合规要求;全部素材仅用于会场大屏单端播放,不作线上分发,且SP评判独立于企业方,在不改变评估机制的前提下提升沉浸度与变异度,使 AI 生成内容严格服从医学标准。

1.危机场景专业度设计策略

地震危机演练案例解析

1.地震危机事件设计

以“情境基线—医生校核—受控随机”为主线:先界定空间与任务边界,建立事件要素集;由精神卫生团队给出SP阶段性心理谱系与可观察线索,形成“事件—症状—干预”映射与伦理边界,作为脚本/分镜基础。分镜以外部事件、SP情绪、干预行动多线并行,通过节奏、景别、构图与声画递进呈现心理线索;以“情绪—视觉要素—物件语义”关系表确保风格与信息层级一致。时间维度设置强度/信息密度,保持情绪曲线可控。突发事件基于难度分级,由导播受控随机触发。

以IIDE专业研究生赵捷参与创作的“地震”主题为例

在大会现场,视频作为开场铺垫,引导参训队员迅速进入地震发生前的情境氛围。

2.干预现场与突发事件设计策略

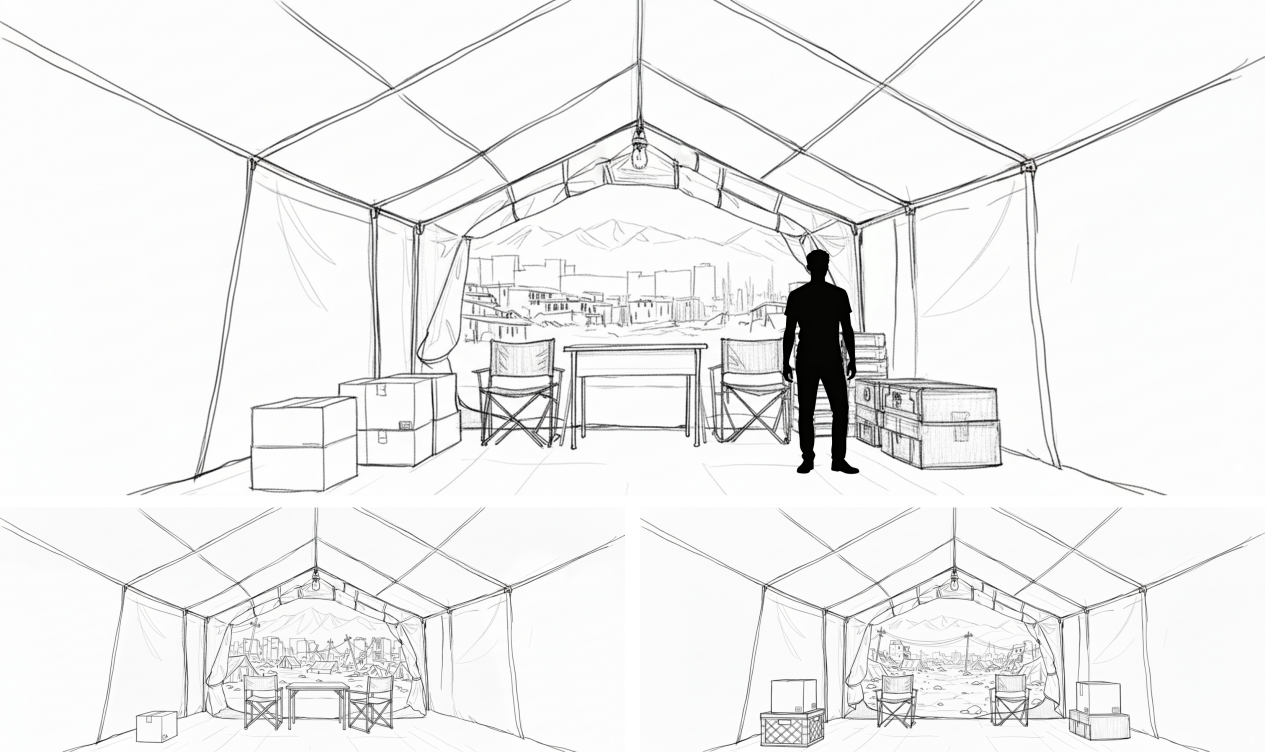

1)干预现场的真实度仿真设计

以会场大屏单端播放的视距与视线高度为基准,统一地平线与主消失点,校准“人—物—景”比例;在前景布置人体尺度锚点(桌椅、担架、物资),中远景设置可估距物(帐篷排布、废墟块体),并采用固定机位与受控视差的镜头策略,避免夸张透视造成“模型感”,确保参训者获得可信的空间临场感。

2)色彩与光影的情绪氛围营造

确立冷蓝灰为灾后基调,以局部橘色暖光作为“安全锚点”。运用明暗对比与体积光(雾、尘烟、背光剪影)按节奏推进或缓解紧张;在关键节点加入短时灯光闪烁,提示风险升级。同时控制层次与亮度对比,确保关键信息清晰可读。

3)动画运动对情绪的调度

危机干预常态阶段保留低幅空间微动(帘布轻摆、物资轻颤、远处车流),形成“持续不安”的环境底噪;情绪爬升时分层增加运动密度(前景—中景—远景次第响应),优先以景内物体位移替代机内大幅抖动,降低眩晕与信息过载,保证干预对话与指令清晰。

4)交互性突发事件设计

创建事件库(如余震、二次坍塌、燃气警报、人群迁移)与难度分级参数包(强度、并发、时长、信息干扰),为每类事件预置“征兆—爆发—回落”三段素材,由导播在限定时间窗内随机触发。

5)循环背景制作技巧

综合采用同首尾帧对齐、正反向(ping-pong)衔接与尾帧延展等策略,以帧间补偿消除跳帧;将烟雾、车流、旗帜等可变元素分层制作并设定不同循环周期,避免“齐步走”痕迹;统一纹理颗粒,预留亮度与音量的调节余量,以适配现场光线与设备产生的视觉差异。

总结与展望

本次实践不只是“用 AI 做交互视频”,而是在医生制定标准的牵引下,形成“需求定标—医设共创—临床核证—受控生成—现场编排—量化评估”的六环框架,提升演练的真实感、随机性与可复用性。面向未来,AI 有望从辅助工具升级为协同制作的基础设施,在专业人员主导与伦理合规机制保障下,推进数字化 SP 与自动化剧情生成,并拓展至空间计算/MR/VR 等沉浸形态,服务更多公共健康与心理安全场景。

项目团队

上海市精神卫生中心

副书记

蔡军 / CAI Jun

副主任

金金 / JIN Jin

科员

朱丽娜 / ZHU Lina

科员

杨腾斐 / YANG Tengfei

字节跳动-即梦AI

即梦校园合作负责人

李墨稼 / LI Mojia

上海交通大学设计学院(BiBoBoxStudio)

设计系副教授

刘博 / LIU Bo

IIDE研究生

赵捷 / ZHAO Jie

MFA研究生

任安 / REN An

IIDE研究生

Yuki