设计学报·学理丨面向现实的建构性教学创新:上海交通大学建筑系“设计基础”课程改革方案(2021-2023)丨建筑教学探索

| 原文刊载于《世界建筑》202508期

面向现实的建构性教学创新:上海交通大学建筑系“设计基础”课程改革方案(2021-2023)

Constructive Innovation for Reality-Oriented Education: The Reform of "Design Basics" Course at SJTU Architecture (2021-2023)

吴洪德,刘士兴,庄慎*

WU Hongde, LIU Shixing, ZHUANG Shen*

摘要:上海交通大学建筑系“设计基础”课程改革(2021-2023)以“面向现实的态度”和“建构性教学组织”为核心,回应了建筑教育转型期的挑战。课程通过解构传统“基本功”训练,提出“4+4”新框架:秋季“城市认知”模块(幸福里四次图绘)和春季“建造实践”模块(九华山建造营)。改革强调从学生既有经验出发,结合真实场景,培养观察力、设计思维和行动力。课程整合校内外资源,形成动态教学网络,实现了从知识灌输到素质培养的范式转变,为建筑基础教育提供了新思路。

关键词:建筑教育,课程改革,建构主义,现实导向,设计基础,行动力

0 引言

回顾中国建筑学教育的发展历程,不难发现:基础设计课程逐渐形成了一种“制图、空间构成和建造”结合的经典教育模式,塑造了现代建筑教育的底色1)[1-4]。这3个体系的有机结合和跟随时代需求的不断发展,不仅为中国建筑学基础教育提供了多元且互补的教学框架,形成了一种影响深远的“基本功”菜单,也满足了过去40年的高速城市化进程对大规模、高效率设计人才的迫切需求,取得了巨大的成功。除此之外,一些通用性方法如案例研究等也被广泛地得到采用2)[5]。以上的体系和方法也形成了上海交大建筑系一年级“设计基础”2021年课程改革之前依据的基本框架。

2019年,“设计基础”入选新成立的上海交大设计学院院级平台课,承担了为建筑系、风景园林系、设计系三系探索共同的基础教学新模式的任务[6]。同时,“新常态”之后建筑行业的又一次危机也在疫情期间骤然凸显,预期就业结构的变化对建筑教育形成了巨大的压力,课程改革势在必行[7-8]。如何在转型时期协调通识化和专业性、旧体系与新生代,同时衔接应试教育和实践领域之间日益扩大的鸿沟,基础教学都首当其冲地面临着巨大的拷问。以此为背景,教学团队展开了新一轮的探索,并在2021年形成了新的课程设计方案。新方案以“面向现实的态度”和“建构性的教学组织”为基础,尝试从解构和重构“基本功”的形成过程着手,来为以上问题提供一种可能的讨论方向。

1 用建构性改进经典框架:课程改革方案

1.1 课程背景和早期探索

上海交通大学建筑系自创立以来始终坚持教学创新,在基础课程上进行了持续的改革探索。自2000年一年级“设计基础”开设直至2019年,课程结构形成了以“平面—色彩—立体—空间”构成为主线,以“范例分析”和“建造节活动”为两翼的模式[9-10],这一体系基本上与经典教育模式的形成同步。2011年起,课程目标从“表达训练”调整定位为“设计—认知—表达”三位一体的能力培养。同时,结合时代发展,设计了一系列参与性课题如“发现城市”“我的社区我的家”,加强了能力训练与社会实践的关联。2020年,为了应对向学院大专业平台课转型,引入了“物体拆绘”“方塔园空间认知与设计”“城市漫步”“光至影集”影像展[11]等创新教学模块,取得了较好的反响。上述持续改革的过程为2021-2023年的新课程框架奠定了坚实基础。

2021年课改的依据源于两种学情背景。首先,自2014年校内工科大平台建立以来,建筑系的生源一直以理科生为主,学生的逻辑分析能力普遍强于空间感知和艺术表达。这个情况也是这一时期教学目标中重视技能训练的现实基础[12]。然而,近10年的学生(以Z世代为代表)又呈现出一种新的突出特点,即明显的“社会化程度不足”:如过度关注量化成绩、轻视协作过程,以及对生活经验和专业成长性经验的忽视、缺乏行动力等问题[13]。后一特点实则反映了应试教育的影响:学生习惯性地将学习视为一种掌握既有知识技能的封闭训练过程。对于建筑学实践的现实场景缺乏感受,对于设计的综合性和复杂性缺乏足够的认知和心理准备。传统的技能训练和知识灌输并不能解决这个问题,这也为进一步课改提出了新的议题。

1.2 从“白板说”到“建构主义”的思考

在教改的过程中,教学团队也逐渐认识到,教育的“白板说”(tabula rasa)是这两种学情背后的隐含议题3)。“白板说”将学习者视为被动知识接收者,强调知识点和技能进阶的标准化育人模式[14-15]。体现在建筑基础教育中,这种思维鼓励了从零开始的“基本功”观念,以及将实践的场景设想为从一块白地开始的自治性过程的假设。

然而,时过境迁,如今建筑实践所面对的现实,无论在乡村还是城市,早已不是一张白纸,而是已建成的复杂的人工环境。事实上,在这种环境中成长起来的大学新生,其日常生活中也理应包含了相当程度的经验材料,只不过这种自发能动的日常过程往往被科目化的学习所取代。进入21世纪,中国城市化进程迈入新阶段,中国建筑业正从大规模新建项目向“存量更新”时代转变。这要求建筑师能够从个人体验和公众视角出发,敏锐识别现实场景中的关键问题和设计限制[16]。当今的实践课题具有高度的社会性和建构性,若仍旧假定学习者处于空白的认知和行动场域中,则与建筑实践面对的“已建成环境上的二次建构”存在错位。

与这种社会发展新阶段相应,“白板说”在当代教育语境下受到了广泛批评4)。让·皮亚杰(Jean Piaget)和冯·格拉塞斯费尔德(Ernst von Glasersfeld)等学者提出了“建构主义”(Constructivism)的新教育模式,强调学习者通过自身经验和反思,主动地建构知识和理解,并鼓励在真实的社会场景中主动学习、解决问题和展开协作式[17]。这些理念也在高校教育展产生过广泛而积极的影响。比如基于日常生活感知的建筑设计基础教学尝试等[18]。2021年开始的新一轮课改所遵循的,也正是基于对“新现实”的把握,以及建构性教学理念的尝试。

1.3 “4+4”的新方案

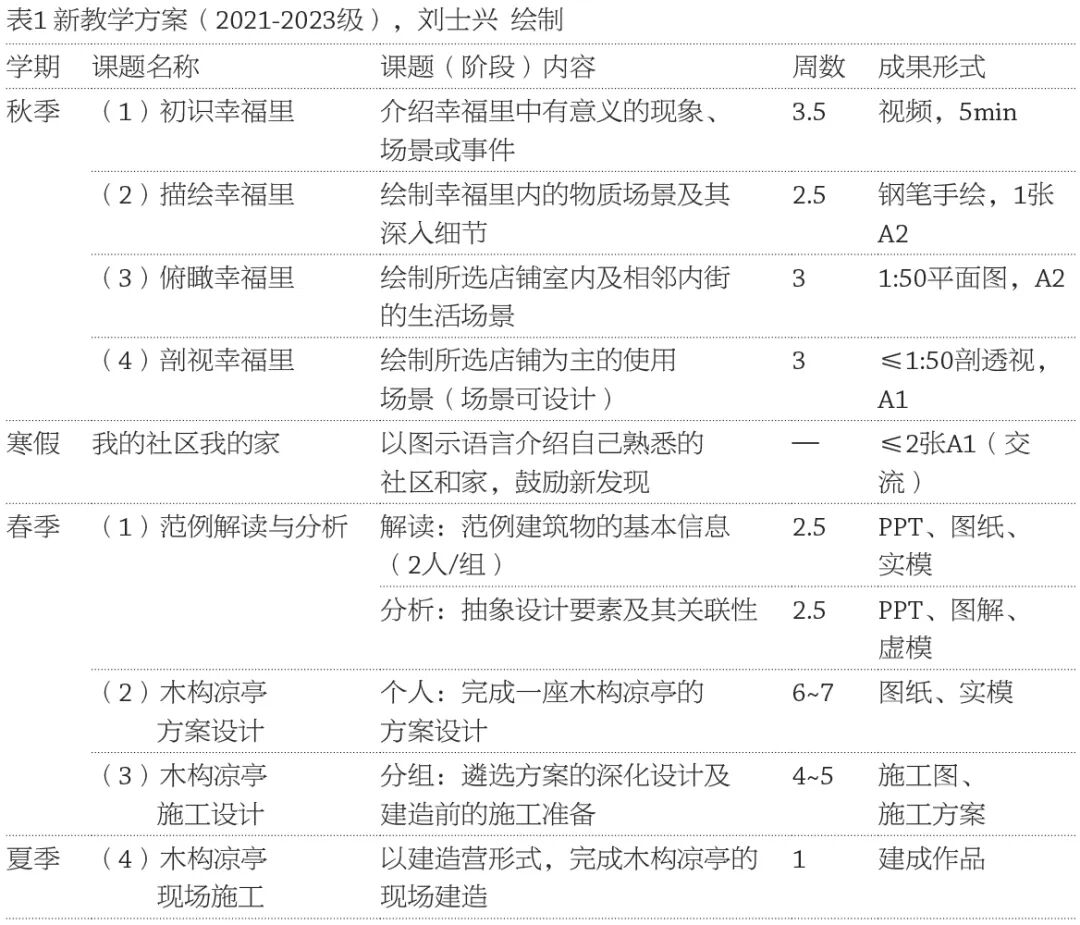

基于以上反思,课程团队提出了“4+4”的新框架。将学年课程划分为秋季“城市认知”(4个单元)和春季“建造实践”(4个单元)两大模块,尝试将日常经验和行动力置于教学的起点,向现实中的设计学习,从理解自我开始。再将专业知识和技能训练动态地融入到这一过程中去(表1)。

在秋季的城市认知模块中,我们带领学生们去认知一个成功的城市更新项目“幸福里”。从用手机拍照和拍摄短视频vlog等日常行为开始,理解城市环境的方方面面,逐渐形成专业认知。通过“四次图绘”——用短视频记录考察日志、用“照片加手绘”制作一张城市文化海报、用平面测绘再现一间店铺的家具陈设、以及用剖透视分析室内外的空间配合,以4个递进阶段,渐进地掌握城市空间认知方法和专业表达工具。

在春季的建造实践模块,则以为九华山下村落建造“一个简单好用的木构凉亭”为目标,来感受建筑实践的真实性、具体性和系统性。这个模块共包括了案例分析、方案设计、施工设计和现场建造4个单元,并在不同环节讨论了环境与人、空间与结构、材料与施工、协作与项目管理等话题。该模块旨在超越“构成”和“建造节”的模拟性质,直接将真实性和行动力作为前提,更精准地体现了建筑学的核心价值。通过引入“方案竞标”“分角色协作”“施工自组织”等模式,显著提升了学生的行动力和社会化程度。

以下,将以“幸福里的四次图绘”和“九华山建造营”为个案,具体地介绍课程设计的内容和开展情况。

2 秋季城市认知课程:幸福里的四次图绘

2.1 课程目标与实践内容

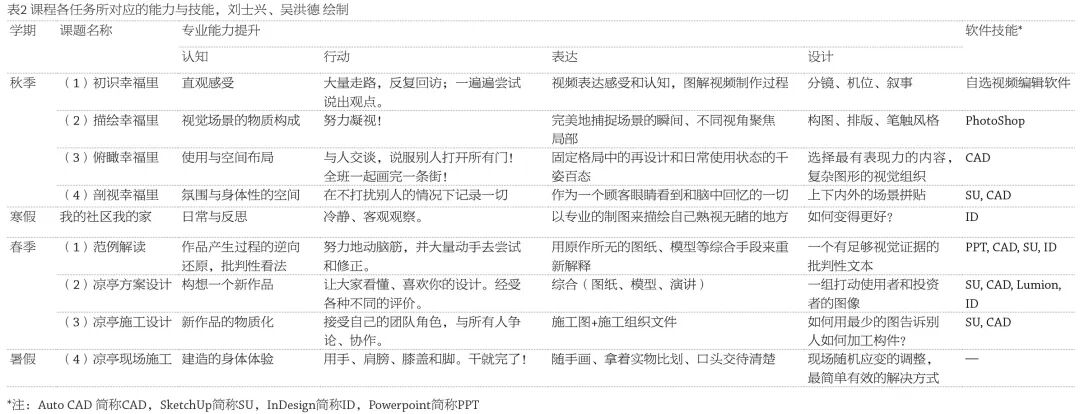

“幸福里四次图绘”是“秋季城市认知课程”的题目,总体设计思路在于提供一个结构性的学习入门方案:从体验到表达、设计,构建多维度认知。课程选择长宁区的城市更新项目“幸福里”作为对象,使得同学们可以在一个真实的、充满活力的城市语境中进行学习。在训练方式上,引导学生从直观的日常体验和现有能力出发,通过逐步接近专业化、精准化的表达方式,对空间经验进行再现与重构。由此,课程设计了4个循序渐进的单元:(1)视频和图解,(2)照片手绘,(3)店铺平面图,(4)店铺剖透视,每单元周期为3周。表1详细列出了这些任务的周期和成果形式 。

2.2 单元设计与教学内容

(1)初识幸福里——视频与图解

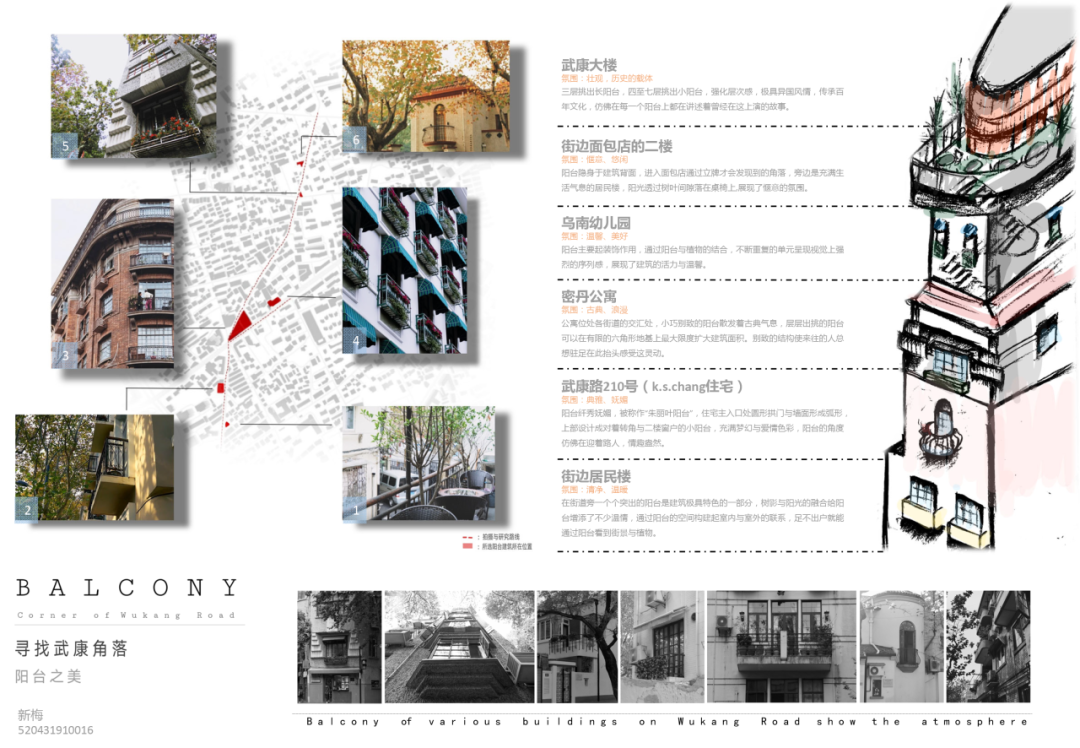

本阶段以“看不见的城市要素”破题,旨在引导学生初步认知幸福里作为中心区活力公共空间的要素与特征,并真实地传递自己的主观体验与观察。学生通过制作5min的Vlog视频,介绍幸福里中有意义的现象、场景或事件,就如同一个关于幸福里街区的形象短片或调查报告(图1)。

1 “初识幸福里”视频作业及图解作品举例,新梅 绘

每位同学需要在多次实地调研的基础上选定自己喜欢的主题(包括门窗、街道、家具等实体要素,以及形式、边界、人的行为等抽象要素),并完成从拍摄素材到剪辑成片的过程。同时,还需要使用图解来说明自己拍摄的过程:路线图、分镜、机位、画面视觉语言等。鼓励学生运用视觉叙事,并用自己独特的视角展现出来。因此,除了培养感知能力,成果本身包含了设计的要素,以及对视频编辑软件的初步应用。

作为课程的一种延伸,后续许多作品被上传到社交网络上,或在校园文化节等活动上获得奖项,取得了较好的反响。

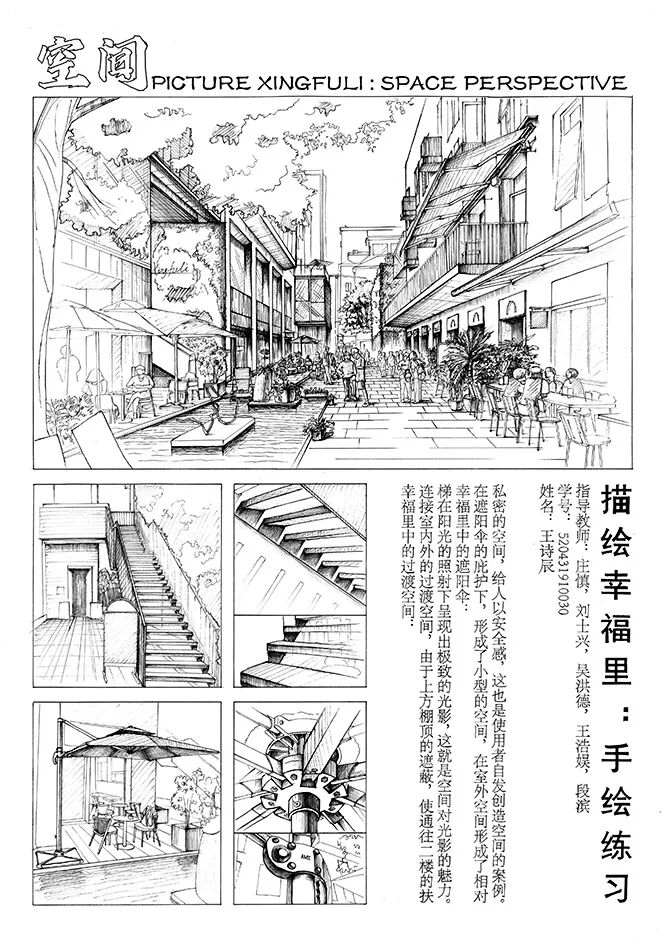

(2)描绘幸福里——徒手线条图

在第二单元,我们鼓励同学们以手绘照片的形式描绘幸福里。将场景理解为“VLOG里面的完美一帧”和“一亿像素的电影布景”。 以一张动人的主照片作为载体,通过不断去拍摄和描绘它的局部,来理解和解释这些局部如何构成了场景:生动热闹的城市生活何以形成。不仅促进场所认知与图像之间的转换,并加深对“体验”的深度,训练观察和记忆(图2)。

2 “描绘幸福里”手绘照片作品举例,王诗辰、刘馨妍 绘

学生需要先选定主题进行拍摄,然后将精选的照片排版成海报,再在硫酸纸上将海报以墨线手绘的形式重绘出来。这里面训练的内容包括了:初步的建筑摄影技巧、图像处理、排版与信息表达、墨线练习。此阶段侧重于培养学生的细微观察的能力,视觉信息的再现与整理,以及徒手表达的习惯。同时也初步了解了Photoshop的基本运用。

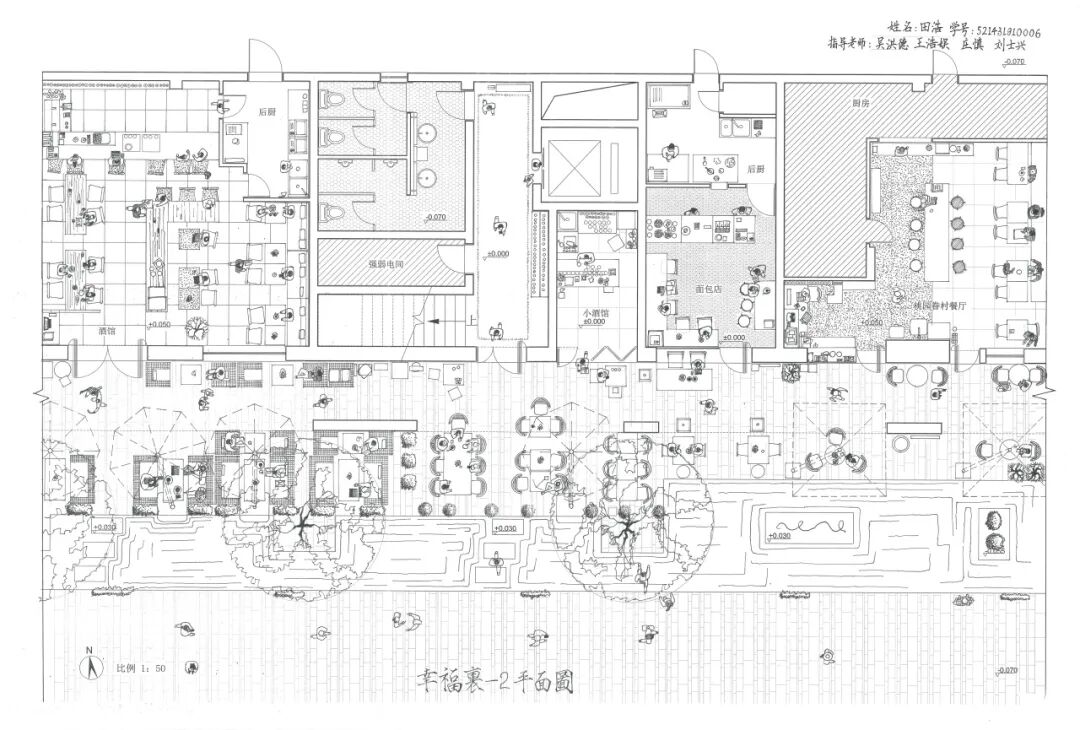

(3)俯瞰幸福里——店铺平面图

第三单元的目标是让学生通过测绘一个店铺的平面布置细节,来理解空间与生活内容的关系。在1:50比例的平面图上,不仅要画清楚一般所谓建筑、室内设计图的要素,比如室内布局、家具使用状态、门窗界面与街道平台等,更希望事无巨细地描绘出日常的使用状态:比如家具不用整齐而呈现出使用的参差错落,铺地的林林总总,餐桌上杯盘狼藉的凌乱,陈设和植物的千姿百态,甚至是人的三三两两……(图3)。

3 “描绘幸福里”店铺平面图作品举例,田浩 绘

通过这些平面图绘制、平面配景与氛围的训练,学生能够比较同一套标准的店铺平面,由于使用方式的变化,就能够呈现出完全不同的空间效果。虽然并不务求完全精确,但同学们也可以借助AutoCAD和图块的辅助,以减轻徒手测绘的困难。当然,最后一步需要用硫酸纸重绘成正式图纸。

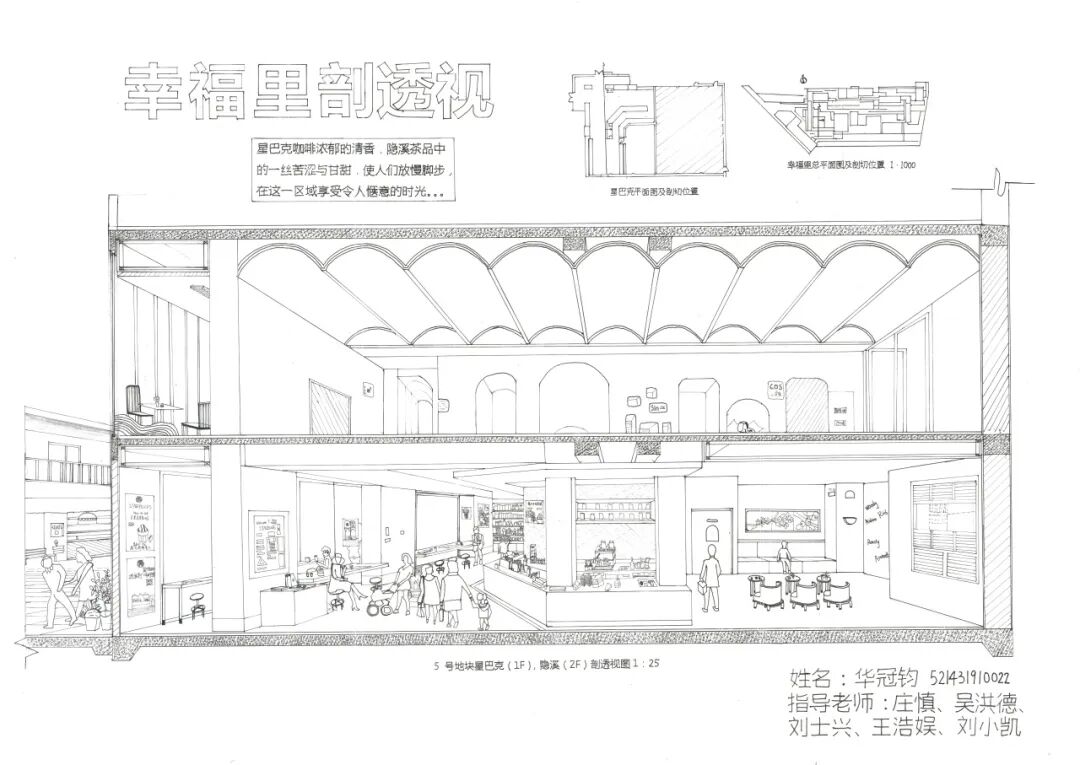

(4)剖视幸福里——店铺剖透视

在收尾的第四单元,同学们需要换一个视角,采用剖透视将同一个店铺再画一遍,来理解“内外上下的空间逻辑”。目标包括掌握剖面图的运用,理解眼睛看到的“空间形式”与身体所处的“生活内容”的关系,以及空间与人体的尺度关系。学生需选取剖断位置,以墨线绘制剖面,并加入每个空间的真实室内场景透视。希望同学能借助第二单元“画照片”的经验,和第三单元观察细节的经验,将剖透视中的生活氛围尽可能细致地描绘出来(图4)。

4 “描绘幸福里”店铺剖视图作品举例,华冠钧 绘

作为一种支持,教学团队提供基本的SketchUp建筑模型,方便生成基本的剖面轮廓。然后同学们根据实际观测,修订和增加细节,最后以墨线描绘成图。

2.3 知识能力培养

4个单元被设计为循序渐进的序列,用以培养学生敏锐观察、深入分析和表达能力。这种结构化的进展,从最初的广泛观察(视频、照片)到更具分析性和技术性的表达(平面图、剖透视),并在最后阶段允许根据观察进行“场景设计”,清晰地体现了认知和技术复杂性的逐步提升。在此过程中,“设计—认知—表达”三位一体协同进步。

此外,课程重点突出了知识形成过程的建构性:“从既有能力着手、从身边生活出发、先有目标再主动寻找工具”,这也必然对主动学习的行动力提出了要求。建构性的框架也不要求工具和过程的严格统一,而是一种“和而不同、主观却精准”的个性化设计过程。比如第一、二单元中,学生使用的软件并不规定,许多人使用了简易的图像处理软件而非标准行业软件。比如在第四单元“剖透视”的过程中,有学生全程使用Sketchup软件制图,而有的则使用了刚在制图课上学到的画法几何知识,以纯尺规方式作图。剖切方向、配景风格和是否使用阴影也不强求统一,而是允许学生选取自己感兴趣的方式进行探索。而老师们则需要根据具体情况提供技术支撑,并在评价中进行平衡。

对知识、技能的训练兼顾了普适性与开放性。除了视频、速写、平面图、剖透视的相关知识之外,在每一个单元中都有推荐的软件及配套的操作演示课,只是允许自行学习和使用其他方式。表2进一步明确了这些任务所对应的专业能力和软件技能。进一步的规范性表达将在春季第一单元“案例分析”中进行训练 [19](图5)。

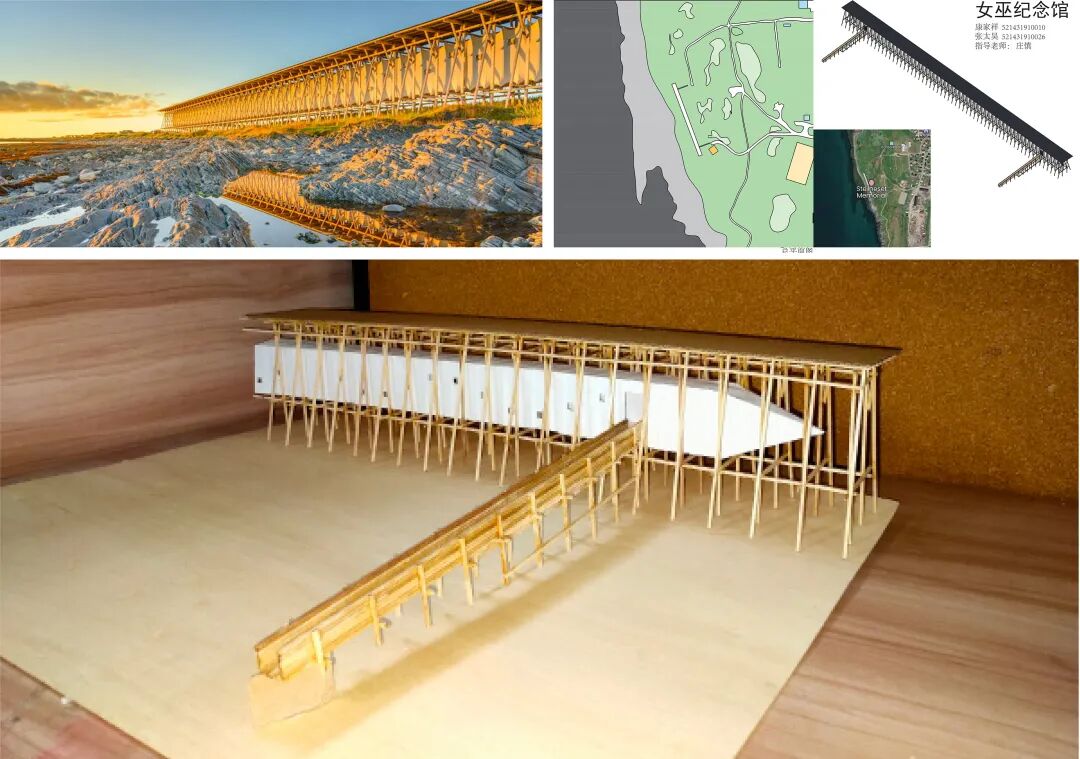

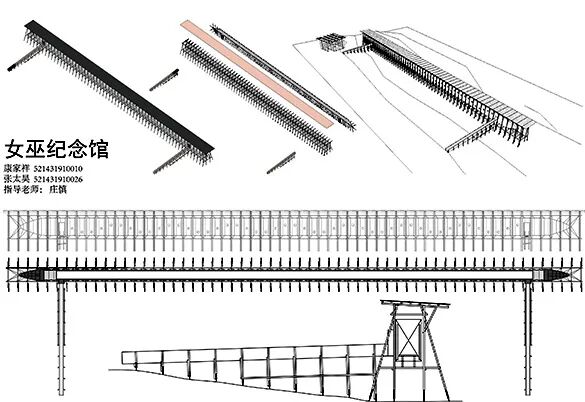

5 春季学期“案例解读与分析”作品举例,康家祥 绘

3 春季建造课程:九华山建造营

3.1 课程目标

“九华山建造营”是“春季建造实践”模块的核心。学生将在山下设计一个凉亭,并由学生在施工方的协助下“亲手建造出来”。该课程的总体目标是让学生获得“从设计到建造的完整理解”。在完成范例解读单元后,建造营以3个主要教学单元展开:(1)方案设计和比选;(2)施工图设计与施工准备;(3)现场施工。课程由社会机构赞助,自2021年起,5年内预计完成5个小品建筑。

3.2 单元设计与教学内容

(1)方案设计与“竞标式”比选

本单元涵盖前期调研、概念设计以及方案设计阶段,总计6周。由每位同学单独完成一个设计方案,以图纸和模型形式呈现。总的要求是简单、好用、耐用,不要求复杂的造型和过度的表现性。前两周主要进行整体设计,关注建筑与环境的关系、尺度与使用的关系、形式与结构体系的匹配关系、空间美学等。后两周侧重可实施性,关注结构形式的合理性和效率、节点的合理性和施工便利性、工艺美学等(图6)。

6 木构凉亭设计作品举例,孙芳叶、白直帆 绘

模拟行业内“竞标”环节,通过学院官网公众投票和评委专家投票的结果,自个人成果中产生中选方案。

(2)施工图设计与施工准备

本单元包括施工图设计阶段(3周)、施工准备阶段(2周)。在施工图设计阶段,全班将分为屋面、结构体、地面/家具/照明、关键节点打样各小组分工进行深化设计,合作完成一套可建造的施工图。除图纸外,施工模型、节点打样模型、造价表等也是成果的一部分。在施工准备阶段,分成4个大组进行施工准备,包括预算及物料组、管理计划组、施工模型制作组、节点模型制作组。各组分工明确,共同制定施工计划,联合施工方和组织方做好施工前准备。在图纸深化过程中,源规结构事务所的工程师和木材生产商都提供了专业的指导和技术支持。

(3)现场施工

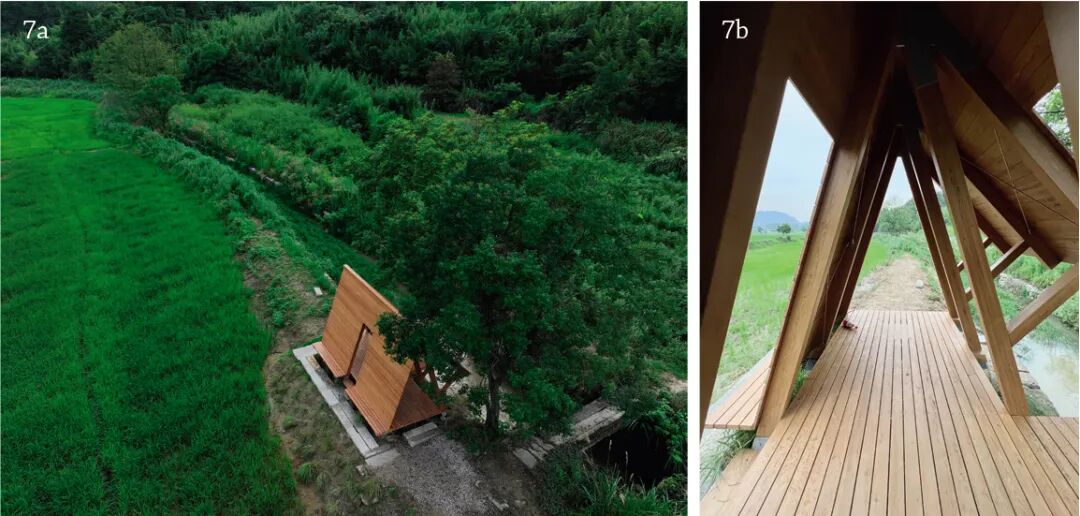

最后是现场建造阶段(2周),学生将利用暑假内小学期的时间,在施工队的前期筹备和现场支持下完成现场搭建。前期工作如场地整理和构件预加工等由供应商和施工队完成。而学生则是装配、搭建的主力军。在集体的努力之下,2022级和2023级的学生已成功完成了他们的作品,分别是“五分亭”(图7)和“穹逸亭”(图8) [20-21]。遗憾的是,由于疫情封控的影响,2021级的作品最终未能如期于春季实施。

7 五分亭,2022级学生作品,7a来源:E-ar TARS 提供,7b庄慎 摄

8 穹逸亭,2023级学生作品,庄慎 摄

3.3 知识能力培养

从专业角度来看,该模块强调设计概念在“场地—空间—材性—结构—建造”5个维度上的协调统一。通过亲身参与,学生能够了解物质世界里的空间生产机制。

此外,“设计—组织—建造”的全过程教学模式还能有效地培养学生的实践能力:目标性、行动力和自组织能力。它促进了一个“设想—实践”正反馈的学习过程,学生得以理解为何做出某些设计决策、这些决策如何影响最终建成形态,以及实际施工中会遇到哪些挑战。

4 结论与讨论

上交建筑系“设计基础”(2021-2023)是应对时代发展新趋势的众多课程改革案例中的一个。其突出特点在于强调“面向现实的态度”和“建构性的教学组织”,以此来撬动教育模式中的“白板说”预设,尝试了从知识灌输到素质培养的范式转变。

新的“4+4”课程方案催生了对“基本功”的内在层面的理解,从静态的技能清单转变为多种维度下的动态建构能力:现实意识——把握真实问题和有效目标的观察力;设计思维——将已有经验重组为可行的图景的转化能力;行动能力——通过行动来形成路线图的探索精神。总结来说,“基本功”应该是能够解决现实问题的有效的、必要的、能够内化的素养,而不是题库型的知识、技能清单。“制图、构成和建造”指向的内功依然有效,但在某些情况下,形式僵化和脱离现实的杂技式训练其实无助于真正的培养目标的实现。

当然,新的方案并非要偏废知识和技能训练。只是不再被作为唯一考核目标,而是回归到工具本位,成为可选的社会化“技术网络”中的一部分,以“用时再学、边用边学、好用就行”的灵活方式嵌入到各环节中。这一主动回归是与学生在网络时代的强自学能力是适配的。事实上,“以用为先”的目标导向还推动了一年级的教学资源的动态整合。在校内层面,设计基础与造型基础、建筑制图等5门专业基础课形成了服务于“4次图绘”目标节点的课程群,实现知识体系的系统衔接;在校外层面,团队邀请了10余位不同身份的业界专家(包括建筑师、摄影师、策展人、管理运营方、业主和使用者、结构工程师、施工项目经理)在不同单元参与教学,构建了社会性的协同育人机制。这些都是课程得以顺利进行的可贵保障。

随着上交建筑学专业在2024、2025年相继改为艺术生生源的环境设计、人居设计专业,“设计基础”课将融入更大的平台课体系。虽然目前这一方案经调整后基本得以沿用,体现出较强的适应性,但也必然面临继续改革的需求[22]。如何与时俱进,还期待同仁们的继续探索和实验。□

致谢

2021版课程改革方案由庄慎、刘士兴、吴洪德、王浩娱设计并执行。玄峰自2022年秋季、汪灏自2023年春季起加入教学团队参与不同模块的教学。课程进行过程中得到了孙坤祥、何孟佳、张业巍、殷漪等业界人士及团队的大力支持,在此表示忱谢。

注释

1)设计基础教育的早期框架是童寯、梁思成等学者引进的“鲍扎体系”,以严谨的手绘制图、比例与秩序训练为目标,渲染图和钢笔速写也成为“笔头功夫”的滥觞。直到电脑表现日渐成为主流的21世纪早期,钟训正钢笔画和庐山手绘训练营作业集依然是许多建筑学学子练习基本功的起点。第二个体系是由黄作燊、冯纪忠等引进的包豪斯和奥地利美院的“空间构成体系”,其核心在于对空间本身的抽象理解与建构能力的培养。经过与艺术类基础教育融通,“三大构成”逐渐成为各设计学科共同的基本功课。经过几代学人的发展,比如2000年后由顾大庆、葛明等学者将ETH等当代欧洲高校的教育经验的引荐和推广,空间训练的内涵得到了进一步的现代化。与后者同期,以张永和、顾大庆、王澍、赵辰等为代表的“建造体系”也开始兴起,强调从材料、结构到施工的全过程实践,倡导通过实际建造来理解建筑的物质性和建造逻辑。此后,各种各样的建造节也成为课里课外的常见环节,只是往往游戏性大于真实性。

2)例如冯世达在同济和刘士兴在上海交大的案例研究课程。

3)这一学说由心理学家约翰·洛克(John Locke)提出,认为人的心智如同一张白纸,所有知识均通过后天训练获得。在教育领域中,这一理念结合了经验主义和行为主义的方法,成为了19至20世纪工业化教育的普鲁士-苏联体系的理论根源。其流风所致,也成为我国工科建筑学教育的基本假设。

4)例如,保罗·弗莱雷(Paulo Freire)将此模式比喻为“银行模式教育”,认为它仅仅是向学生头脑中“填充”知识,而非激发其主动思考和知识建构 。

参考文献

[1]顾大庆.中国的“鲍扎”建筑教育之历史沿革——移植、本土化和抵抗[J].建筑师,2007(2):97-107.

[2]顾大庆.空间:从概念到建筑——空间构成知识体系建构的研究纲要[J].建筑学报,2018(8):111-113.

[3]顾大庆.空间、建构和设计——建构作为一种设计的工作方法[J].建筑师,2006(1):13-21.

[4]陆翔,黄源,杨帆,等编.北大建筑279号甲+[M].北京:中国建筑工业出版社,2002.

[5]刘士兴,王韧.建筑意象——基础教学中的范例分析[C]//2006全国建筑教育学术研讨会暨全国高校建筑学专业院长系主任会议论文集.济南,2006:236-241.

[6]阮昕.大学“管理”的误区+“设计”应对[J].建筑学报,2021(04):26-29.

[7]顾大庆.我们今天有机会成为杨廷宝吗?一个关于当今中国建筑教育的质疑[J].时代建筑,2017(03):10-16.

[8]范文兵.建筑学在当今高校科研体制中的困境与机遇——从建筑教育角度进行的思考与探索[J].建筑学报,2015,(08):99-105.

[9]刘士兴.实体—抽象:空间构成教学的探讨[C]∥继承与创新:华人建筑教育学术研讨会论文集.香港,2000:176-180.

[10]刘士兴,卢琦,秦丹尼,等.建筑的弦外之音——通过范例学设计[M].北京:中国电力出版社,2016.

[11]光至影集|2020年设计学院一年级影像展|上海交通大学设计学院[EB/OL].[2025-06-28].

https://designschool.sjtu.edu.cn/dynamic/26a453635be57b923eb9ec3fd039f33e/detail/5fe4498fb6069c76f73f2f32.

[12]范文兵.探索研究型建筑教育模式——上海交通大学建筑教育特色初探[J].城市建筑,2015,(16):130-133.

[13]徐小洲.强化社会支持:破解大学生社会化困境[J].教育家,2025(08):16-17.

[14]杜晶,傅长吉.试论洛克白板说思想的得失[J].理论界,2014(12):107-110.

[15]陈磊.新中国成立初期高等教育模式形成研究[D].西安:陕西师范大学,2017.

[16]庄慎,吴洪德.即述即作:城市更新语境下上海建筑师的“城市建筑学”探索[J].中国科学:技术科学,2023,53(05):779-796.

[17]钟志贤.建构主义学习理论与教学设计[J].电化教育研究,2006(05):10-16.

[18]张建龙,徐甘.基于日常生活感知的建筑设计基础教学[J].时代建筑,2017(03):34-40.

[19] 建筑案例分析 PIA[EB/OL].[2025-06-28].https://pia.sjtu.edu.cn/.

[20]学生作品 | 交大设计学子课程作品“五分亭”落成|上海交通大学设计学院[EB/OL].[2025-06-28].https://designschool.sjtu.edu.cn/ee88ef23917f8a4dd2894969af6dd93d/b90247712e0c3e3f09e56121ce4578b1/detail/62694aa793a429939d649041/detail/650a4aa34907e2f187fbb9a0.

[21]我院2023级本科生设计建造的“穹逸亭”落成|上海交通大学设计学院[EB/OL].[2025-06-28].https://designschool.sjtu.edu.cn/dynamic/news/detail/66ea4a

1d5821802a4c955752.

[22] 课程回顾|2024级《设计基础》:剖切幸福里|上海交通大学设计学院[EB/OL].[2025-06-28].https://designschool.sjtu.edu.cn/dynamic/notice/detail/678a77cd04bc2d6c9105922e.

吴洪德

同济大学博士

上海交通大学设计学院助理研究员

刘士兴

同济大学硕士

上海交通大学设计学院副教授

庄慎*(通信作者)

同济大学硕士

上海交通大学设计学院教授