设计学报·技术 | 上海交通大学设计学院可持续生态研究团队在城市气候适应性评估与设计方面取得系列成果

全球气候变化严重威胁了居民生活与健康,迫切需求气候适应性建设理论与技术以应对气候变化带来的风险。近日,上海交通大学设计学院可持续生态研究团队(后面简称团队)在气候适应性设计方面取得系列成果,研究了城市和社区气候风险及韧性评估方法,探索了不同尺度上气候适应性设计路径,相关成果发表在Sustainable Cities and Society(IF=12,2篇)、Ecological Indicators(IF=7.4,1篇)、Urban Climate(IF=6.9,2篇)、 Urban Forestry & Urban Greening(IF=6.7,1篇)期刊上。

1. 提出了适宜不同尺度(城市和社区)未来气候风险评估和识别方法

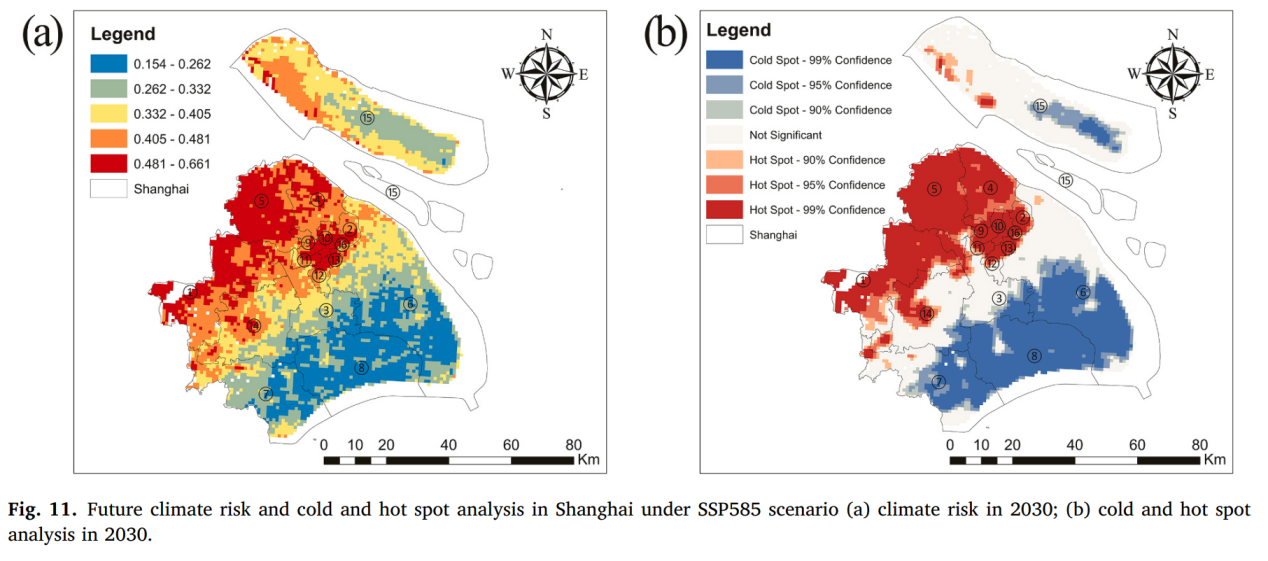

在城市尺度上,团队提出了一种多维方法来评估气候变化和土地利用转型双重压力下的城市气候风险。通过整合气候、土地利用和社会经济因素,提供了一个全面的框架来评估未来气候和土地利用情景对城市环境的潜在影响。本研究利用斑块生成模拟(PLUS)模型和降尺度气候模型比较计划数据(CMIP6),预测了2030年各种共享社会经济路径(SSP126、SSP245和SSP585)下的土地利用模式和气候指标,识别了气候风险的主要驱动因素以及各情景下风险灾害的冷热点。研究为面临类似挑战的城市提供了可复制的方法。相关成果《Urban climate risk assessment under climate and land use changes impact:A multi-dimensional approach》发表在Urban Climate期刊上,吴昊博士为第一作者。

未来气候风险强度及冷热点分布(SSP585情景)

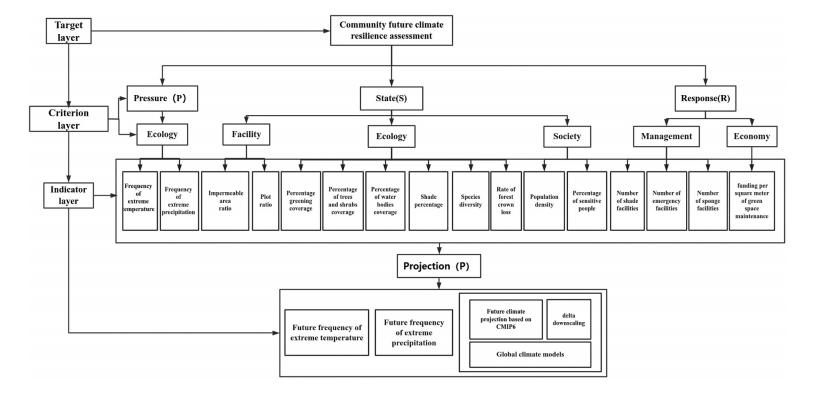

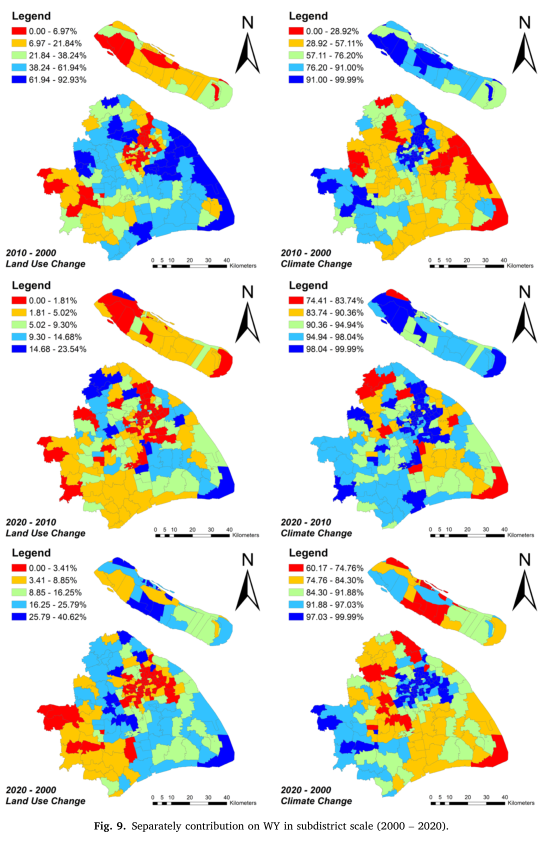

在社区尺度上,团队基于未来气候风险预测及降尺度方法,构建了一个适宜社区的 “压力 - 状态 - 响应 - 预测”(PSRP)气候韧性评估模型,量化了未来气候变化对社区韧性的影响。研究使用了气候模型比较计划(CMIP6)数据,并结合 Delta 降尺度方法,构建了一个整合气候预测的 “压力 - 状态 - 响应 - 预测”(PSRP)气候韧性评估模型,对当前、近期(2025-2034 年)、中期(2035-2044 年)和长期(2045-2054 年)的社区韧性进行了估算和比较,发现气候压力从城市到农村逐渐降低,未来社区气候韧性指数呈显著下降趋势,主要影响因素包括气候胁迫、绿地质量、社区硬化水平、水域覆盖面积和设施建设等。研究为社区尺度气候风险预测提供了方法,为社区韧性管理提供了参考。相关成果《Community future climate resilience assessment based on CMIP6, A case study of communities along an urban-rural gradient in Shanghai》 发表在Urban Climate期刊上,杨才华硕士为第一作者。

社区 “压力 - 状态 - 响应 - 预测”(PSRP)气候韧性评估模型框架

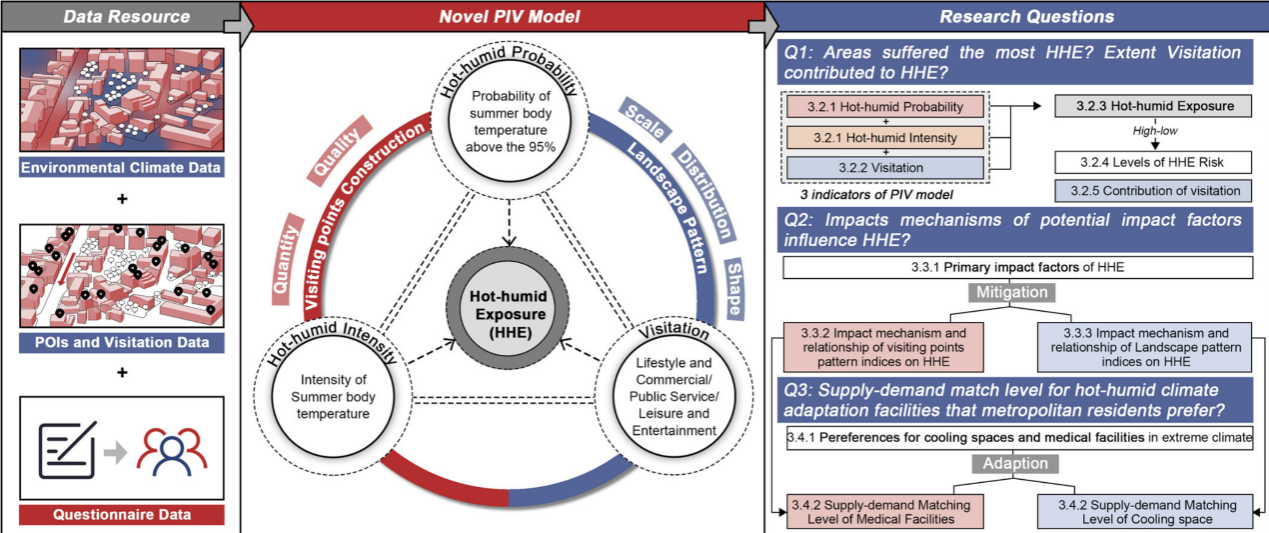

另外,团队还利用社交媒体的POI访问数据,开发了一个创新的概率-强度-访问热湿综合风险评估模型,将气候的累积影响与访问行为相结合,以评估热湿风险暴露并制定缓解和适应策略,解决了三个关键限制:累积影响、主观偏差和可解释性。识别了上海大都市热湿风险地图,确定了影响因素对热湿风险的贡献路径和关系。发现访问行为对超过环境条件的热湿暴露的贡献超过40%,其中生活方式和商业访问行为是最显著,景观格局指数也通过环境和访问路径影响暴露水平,显示出非线性效应和阈值响应等。相关成果《Mitigating and adapting to extreme climate: Developing a novel assessment model for unexplained hot-humid exposure in metropolitan areas》发表在Sustainable Cities and Society期刊上,郭雨倩硕士为第一作者。

基于“概率-强度-访问”的热湿综合风险评估模型框架

2. 揭示了不同尺度下城市景观要素对气候风险调节效益并提出规划设计策略

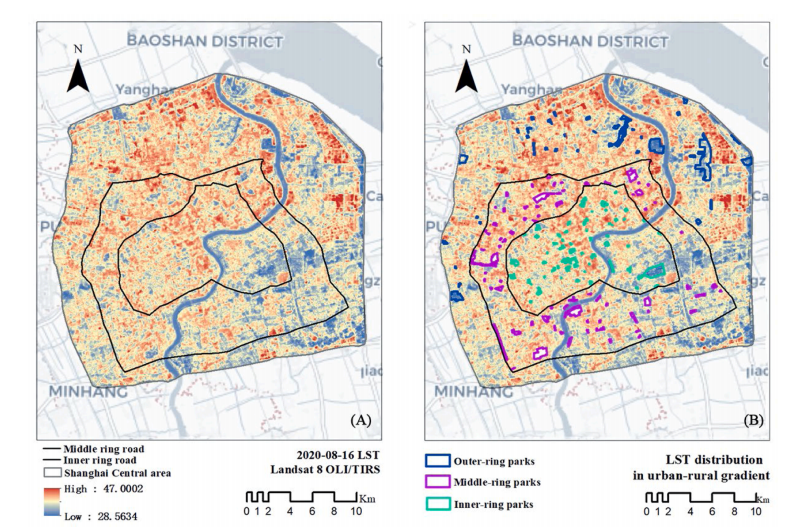

在城市尺度,团队主要通过遥感反演及增强回归树模型等方法,研究了影响上海内-中-外环城市公园降温效益的关键指标,确定了指标的阈值,提出了城市公园规划设计建议。研究发现,影响公园降温的主要因素为公园面积、公园边缘密度、建筑面积和水体面积,公园聚集度、植被覆盖比等。建议内环公园面积控制在20公顷,边缘密度控制在1100-1200之间,建筑面积占比控制在0.25以内,水体面积占比控制在0.1左右;中环公园建筑面积占比控制在0.1以内,水体占比控制在0.1左右,在条件允许的情况下,尽量提升植被覆盖比和公园聚集度;外环公园主要控制公园边缘密度在100以内或500以上,水体占比面积控制在0.12,在条件允许的条件下尽量提升植被覆盖。相关成果《Urban park green spaces and their potential in regulating urban heat Island (UHI) effects in urban-rural gradient in Shanghai, China》发表在Sustainable Cities and Society期刊上,杨才华硕士为第一作者。

上海中心城区地表温度及公园绿地分布

不同景观结构指标与热环境关系

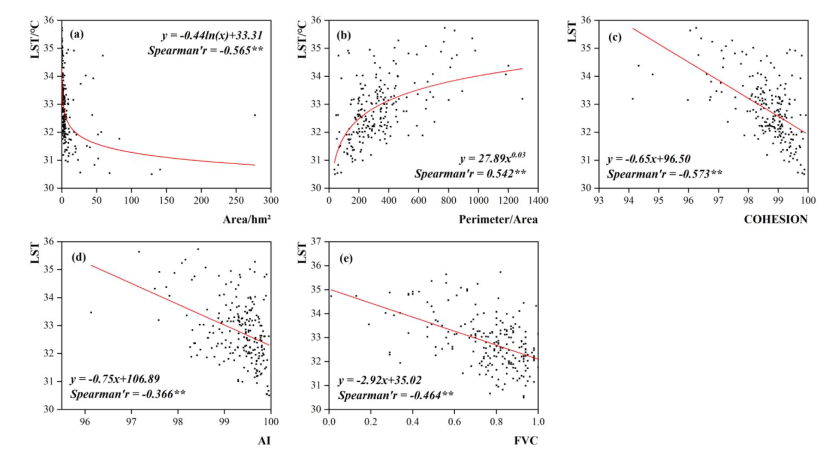

在社区尺度,团队研究了社区绿地面积、结构和格局对降温效益的影响,识别了关键因素及阈值,为降温型城市社区空间绿地规划和设计提供了建议。随着社区尺度增加,植被覆盖面积对地表温度的相对影响总体降低,而绿地结构和格局的相对影响逐渐增加。影响社区地表温度的关键指标包括 植被覆盖分数、绿地斑块面积、斑块密度、斑块聚合指数和 边缘密度。总体来讲建议将社区绿地比例设定为 35%及以上,同时避免破碎化可有效降温。相关成果《Study on temperature regulation function of green spaces at community scale in high-density urban areas and planning design strategies》发表在Urban Forestry & Urban Greening期刊上,孙丽雯硕士为第一作者。

热缓解型社区绿地营建对策

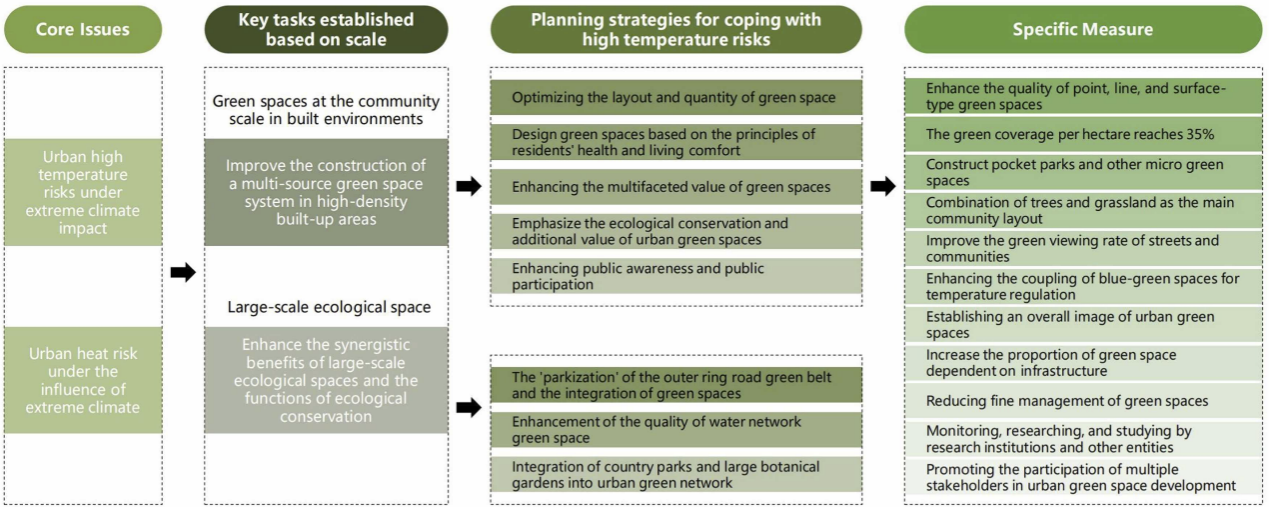

研究团队还利用多尺度方法量化了气候变化和土地利用变化对城市生态系统气候调节功能的影响,主要包括对产水量和热缓解指数的影响。发现,2000年至2020年间,土地利用改变导致生态系统热缓解功能下降0.13,产水功能增长61.68毫米,而气候变化导致热缓解功能下降0.002,产水功能上升280.44 mm;城市生态系统的产水量受气候变化影响更大,热缓解指数受土地利用变化影响更大;土地利用变化和气候变化对热缓解和产水量的影响表现出空间异质性;最后为上海提出了缓解气候变化、优化土地利用、降低雨洪和热风险管理策略。相关成果《Quantification of contribution of climate change and land use change on urban ecosystem service using multi-scale approach》发表在Ecological Indicators期刊上,吴昊博士为第一作者。

气候变化和土地利用对产水量影响的空间差异

相关工作得到国家重点研发计划项目(2022YFF1301105)、国家自然科学基金(32271934)和上海市科学技术委员会科技创新计划项目(22230711800和22230750500)、上海市住房和城乡建设管理委员会年度科研项目(2024-001-004)以及上海交通大学科研启动项目(WH220443004)联合资助。相关工作得到了可持续生态研究团队老师、同学及合作伙伴的共同支持,包括车生泉教授、王玲副教授、谢长坤副教授、秦弋丰博士后、李强博士后、满子豪博士、赵扬玲博士、魏明浩硕士、张扬岑硕士、周燕辉硕士以及沈熹微硕士等,在此一并感谢。

上海交大设计学院可持续生态研究中心

上海交通大学设计学院可持续生态研究中心(https://ecoplan.sjtu.edu.cn)成立于2018年,是上海交通大学设计学院交叉性设计研究平台之一,中心以生态文明为指导,以生态科技和生态人文相融合为手段,以人居环境可持续发展和生态系统健康、气候变化应对与适应为目标,构建学术创新、人才培养和产业实践的公共平台;长期致力于城乡生态系统服务与可持续生态设计、气候适应性城市规划与设计、城市自然感知与健康等方面工作,获得省部级奖6项,获得国家发明专利50余项,出版专著30余本,发表学术论文500余篇,承担国家级和省部级项目40余项,承担重大规划设计类项目30余项。欢迎感兴趣的博士后、博士和硕士加入团队。