建筑设计:上海交通大学设计学院阮昕工作室

木结构深化设计:阮昕工作室、上海交通大学设计研究总院木结构所

地点:上海市闵行区

大堂

感谢上海交通大学设计学院阮昕工作室 对建筑实践的分享

----------------------------------------------------------------------------------------

上海交通大学设计大楼项目缘起于2017年底——学校将3个设计类学科(建筑学、设计学、风景园林)从原本的学院中抽离,整合至新成立的设计学院。为此,学校将原媒体与设计学院大楼腾挪出来,希望进行全新的改造设计,以作为新学院的地点。新大楼不但是交大设计学人的教学、科研和办公场所,还承载着“新家”的归属愿景。所以,此次改造设计的目的就是在满足遮风避雨的物质需求同时,实现庇护失望、珍藏希望的精神愿望。

设计大楼启用仪式

改造设计面对着2个“碎片化”问题:一是建筑层面,原建筑由多个体量构成,组织分散,缺少公共性与统一性;二是城市层面,交大闵行校园是郊区化的城市肌理,建筑之间的关系疏远,较难建立彼此的联系。所以,从一栋建筑激发周边场所活力的策略在这里并不现实,倒不如从内部出发,通过塑造丰富的内在空间产生新学院所需的公共性。犹如帕拉第奥(Andrea Palladio)在威尼托(Veneto)大陆所建的乡间大宅,以内部公共空间的自洽性与理想性,实现郊区建筑的“城市化”。

原媒体与设计大楼

总平面图

帕拉第奥别墅往往存在一个中间的大厅作为核心空间,其余房间围绕“核心”排布。设计大楼的策略与此相似,其核心空间——大堂是通过对原半室外中庭的围合形成的,尺度类似古罗马的巴西利卡大厅,承载着各种活动的发生。结构方面,大堂引入了工程木体系,以缝补结构与支撑屋面。相对于原有的不可持续的钢筋混凝土结构体系,新的工程木是可修复可替换的永续再生结构体系。作为一种中国传统建筑元素,顶部的编木拱是大堂的视觉焦点,但其意义不在形式,而在于形式为核心空间增添的丰富度。房间群组则落在一个非正交的几何网络中:从一层的花园出发,再以大堂中央为核心,向外发散,并在二三四层重叠交错。这些房间群则在回廊的过渡下与大堂相连,整体构成一幅广场般的城市图景。

东侧立面局部

南立面局部

西立面

在对称的平面构图控制下,设计大楼表现出古罗马院落的前有“中庭”(atrium)后有花园(peristyle)的布局,但其真正的空间序列是中国传统院落的“前堂后室”:人从主入口进入,直面一道“屏风”(也作“照壁”或“萧墙”),在此整理衣衫或是厘清想法,做好“登堂入室”的准备;随后,人经由“堂”(大堂),通过垂直交通前往“室”(教室、办公室)。在日常生活中,设计大楼还欢迎着全校的师生从西侧入口进入,来到咖啡厅买杯咖啡,或是进入大堂闲聊交谈。所以,设计大楼不仅仅是学院的“家”,还是赠送给全校的“礼物”,承担着古罗马院宅般的公共责任。

设计大楼模型(张益凡 摄)

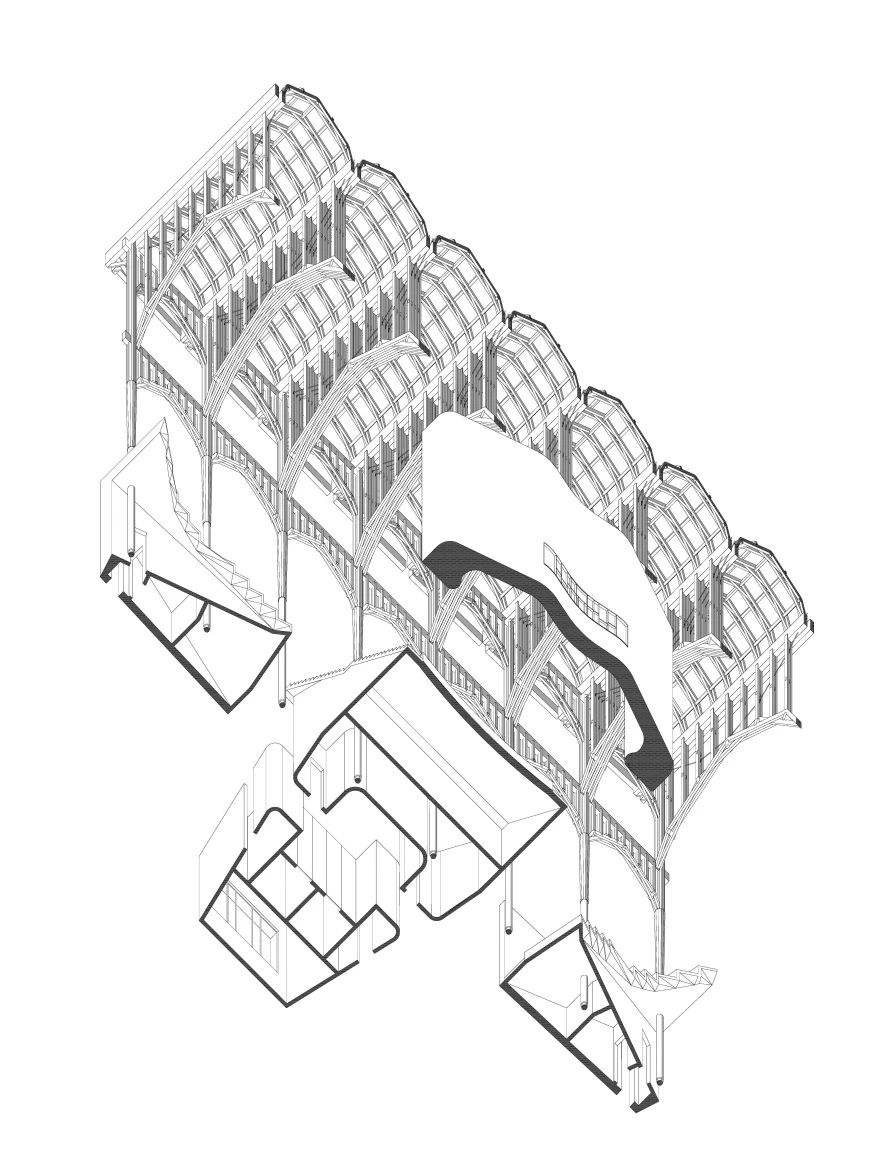

中庭轴测分解图

栏杆细部

编木拱细部

设计大楼的空间氛围是通过光线来营造的。大堂的光线从编木穹拱两侧的切口进入,形成天光,由此产生一种学术殿堂的得体感,而办公室的光线则通过外立面的窗盒或耳窗折射进来,产生的是一种追求居家闲适的“内光”。两种光的并置使设计大楼同时具备伟岸空间与人性空间的氛围,使内部产生独立的自主性,设计大楼也由此成为真正的“城市家屋”。

办公室内景

北侧设计教室

三层办公室室内

报告厅室内

四层游廊看向大堂

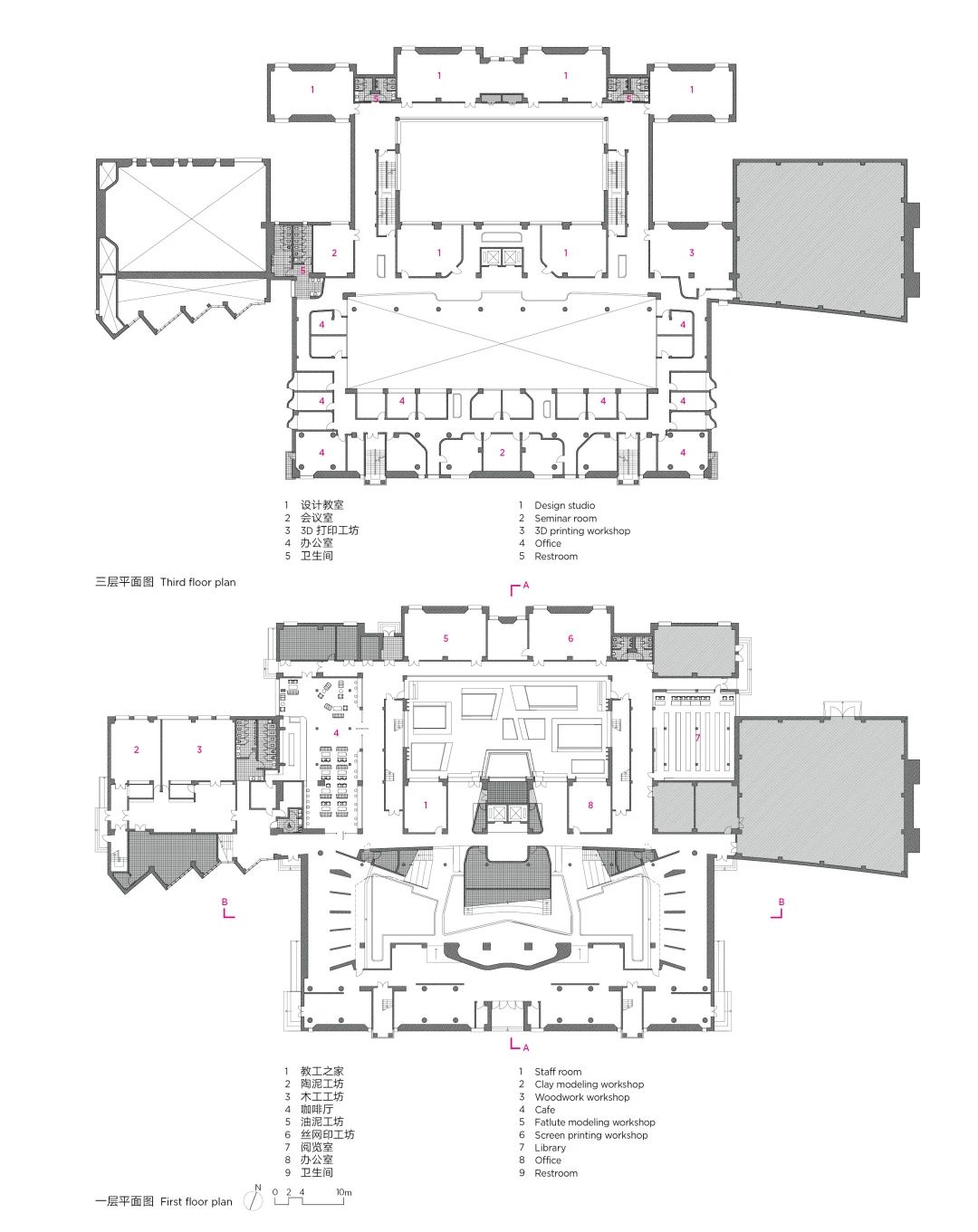

平面图

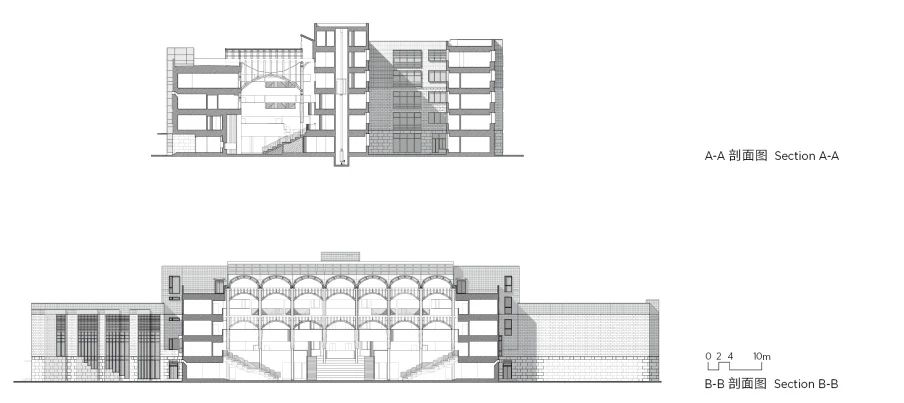

剖面图

业主:上海交通大学

建筑师:阮昕

设计团队:赵东敏、王恺、汪灏、陆少波、吴雄尹(驻场建筑师)、徐航(施工管理)、曹紫天、谢东(实习)、储立人(实习)

施工图设计:阮昕工作室、上海交通大学设计研究总院、中建八局装饰工程有限公司

内庭景观设计:阮昕工作室、上海亦境建筑景观有限公司

室内设计:阮昕工作室、吴建工作室(工坊)、奥默默建筑设计工作室(设计教室)

标识设计:李鹏程、沈思言、谈心

灯光设计:阮昕工作室、上海堇熙建筑技术咨询有限公司(顾问)

结构形式:钢筋混凝土框架、工程木结构、钢结构

基地面积:11,200 m2

建筑面积:13,400 m2

设计周期:2018—2023

建造周期:2020.10—2023.4

摄影:苏圣亮、是然建筑摄影(除特别标注外)

本文图片均

由上海交通大学设计学院阮昕工作室提供

阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/clsBUQJ1bo9d77I2oeEuMw