学术快讯 | 上海交通大学设计大楼 | 上海交通大学设计学院阮昕工作室

上海交通大学设计大楼

|大堂(摄影:曹一丹)

设计单位 / 上海交通大学设计学院阮昕工作室

建筑师 / 阮昕

地点 / 上海闵行

设计 / 2018-2023年 / 竣工 / 2023年

业主 / 上海交通大学

设计团队 / 赵东敏、王恺、汪灏、陆少波、吴雄尹(驻场建筑师)、徐航(施工管理)、曹紫天、谢东(实习)、储立人(实习)

施工图设计 / 阮昕工作室、上海交通大学设计研究总院、中建八局装饰工程有限公司

木结构深化设计 / 阮昕工作室、上海交通大学设计研究总院木结构所

内庭景观设计 / 阮昕工作室、上海亦境建筑景观有限公司

室内设计 / 阮昕工作室、吴建工作室(工坊)、奥默默建筑工作室(设计教室)

标识设计 / 李鹏程、沈思言、谈心

灯光设计 / 阮昕工作室、上海堇熙建筑技术咨询有限公司(顾问)

基地面积 / 1.12 h㎡

建筑面积 / 1.34 万㎡

结构形式 / 钢筋混凝土框架、工程木结构、钢结构

摄影 / 苏圣亮(除标注外)

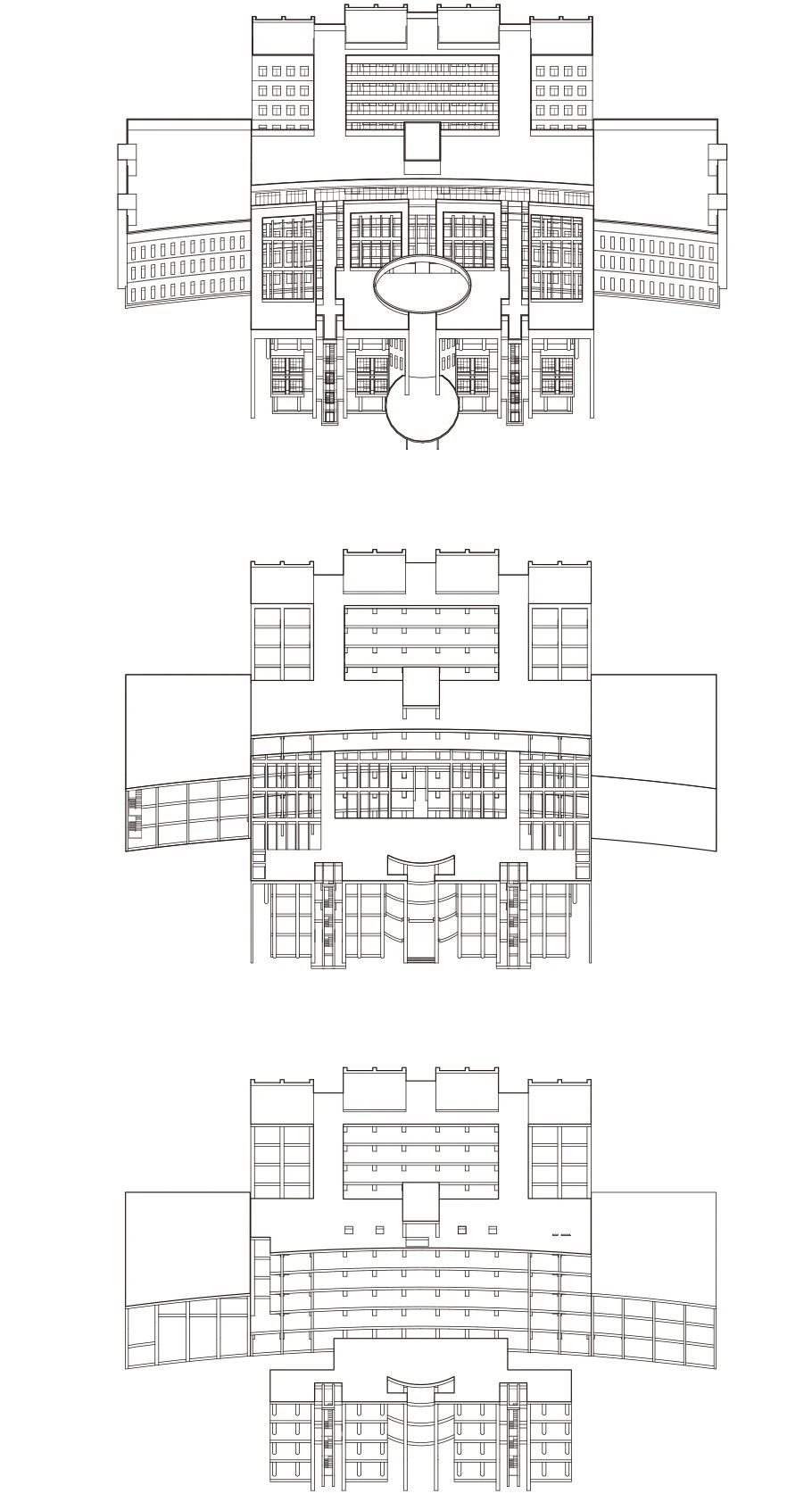

|南立面

|游廊与大堂

|从游廊看向大

|四层会议室

|四层游廊看向大堂

|办公室内景

|北侧设计教室

|报告厅

|南立面局部

|西侧立面局部

|总平面

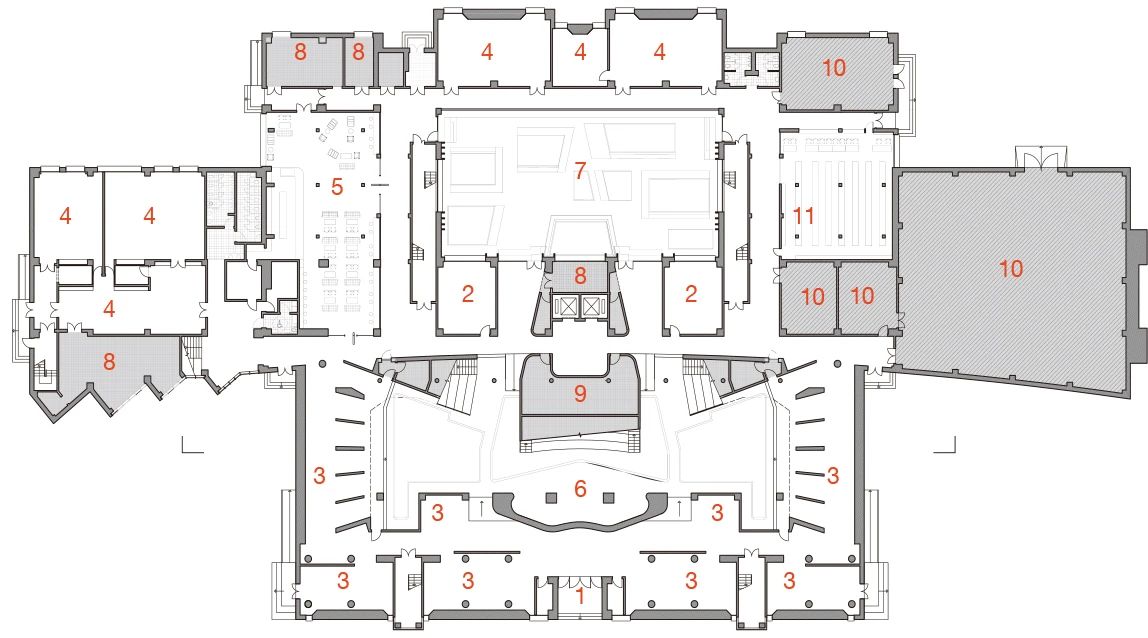

|一层平面

|二层平面

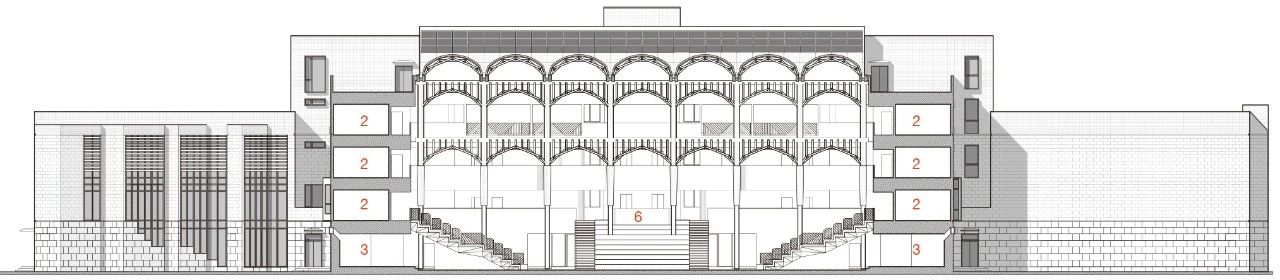

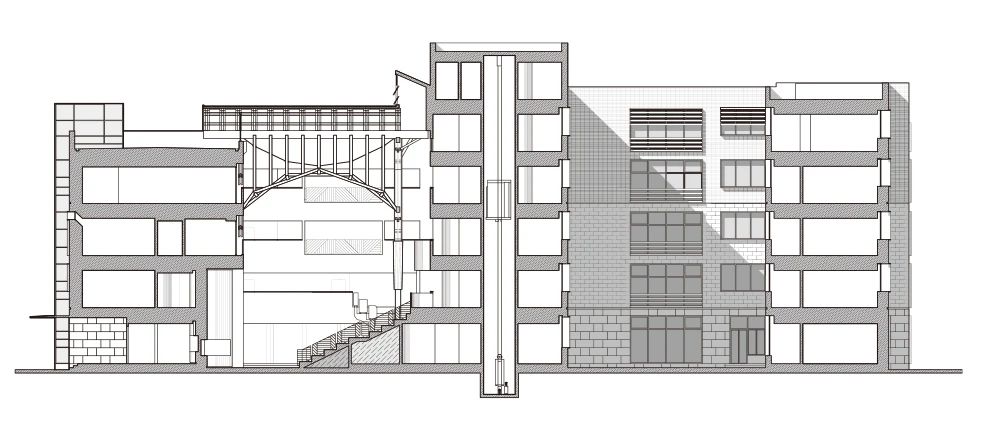

|剖面

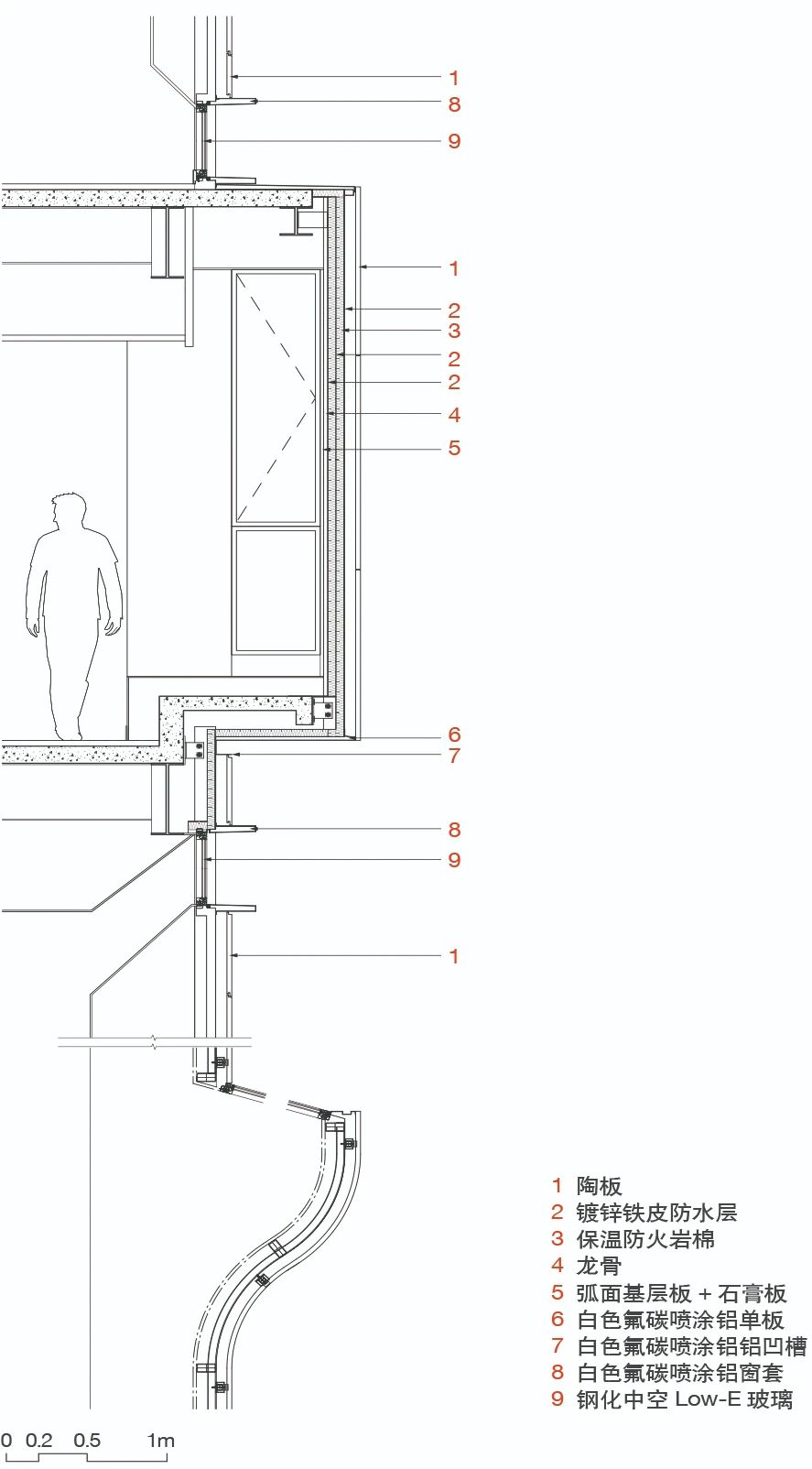

|西立面局部详图

家屋社会·城市家屋

—— 上海交通大学设计大楼

阮昕

上海交通大学设计学院

我于2018年中入职上海交大。当时林忠钦校长交给我的任务之一,即是将一组现存的教学楼改建为设计学院大楼。林校长期望很高:将来无论谁走进设计大楼,都应该感受到这里是设计学院。很快,我就意识到我扮演的角色尤其特殊:我既是乙方(建筑师),又同时代表甲方(使用者)。而这个甲方则是一个多元、多学科的设计群体:城市、建筑、风景园林、生态、工业设计和艺术设计等。如何代表如此多元的“设计”专家?伍迪·艾伦的电影《午夜巴黎》给了我一个办法:一位年轻作家拿着他的小说书稿去请教大作家海明威。海明威说:“你拿走吧!”年轻人忐忑不解:“为什么?”海明威回道:“你若没我写得好,我会直言。这样定会打击你的积极性;你接下来或许会放弃写作。你如果比我写得好,我也会痛批你一顿,因为我心生妒忌。所以你最好不要给我看。”于是,我开宗明义,对设计学院的所有同仁说:“你们都是设计领域里的专家和大家,我接下来设计学院大楼就不征询大家的意见了。”继而,我着手定位。上海交大是中国最早建立的大学之一。自1896年起,徐汇校区128年跨越3个世纪,是中国唯一没有迁移校址的大学。如今,校园里还存留下当时的“监院”福开森(John Calvin Ferguson)亲自设计的“下院”;后来孙科任校长时请邬达克(László Hudec)梳理了校园规划;如今校园里仍有范文照、庄俊、杨锡镠(交大毕业)和邬达克等名师的作品。在这个有历史的校园里,有一种“密度感”的都市氛围。设计大楼位于交大闵行校区,除了没有棕榈树外,其定位更像美国斯坦福大学:人们从一幢漂亮的楼开车到另一幢漂亮的楼。卫星照片显示,闵行校区如新世界的郊区(图1)。

1 蕴育

图1 闵行校区卫星图

图2 大楼原貌

2 何为家屋?家屋何为?

新世界郊区一幢幢独立式的房子大多是家屋住宅。西方建筑师的成长,往往从设计小住宅开始,如父母或亲友的。我在国外多年,也做了一些小住宅,包括自宅。如果设计大楼首先是郊区家屋,那么何为家屋?

家屋首先要保护人性的柔弱之处,即遮风避雨。上升一个层次,家屋还需要“珍藏希望和庇护失望”。在设计大楼的启用仪式上,我是这样描述我对设计大楼作为家屋的奢望:早晨当你迫不及待要从床上跃起,怀着喜悦的心情走进设计大楼时,这个大堂和你房间里灵动的日光会令你的精神为之一振;而当你沮丧地被迫拾步进入大楼时,它温馨的氛围会是你情感的“避风港”……

家屋何为呢?既然原有楼群是个开敞的“亭子”。欲建家屋,第一步就是“围合”。在围合的过程中,原有群楼的对称性挥之不去,成了一个推手。

在此不妨回顾一下我所受的建筑教育,略存一些巴黎美院学院派的余晖。几个特点:做设计以平面和立面为主,剖面较少画,几乎不做模型;透视倒是表现图中必需的,基本上只画一点透视(当时只有特别聪明的同学会画两点透视)。似乎不由自主,设计大楼的“围合”过程遵循了以上原则。

围合之前需将多余的东西去掉:如钢筋混凝土结构的原有填充砖墙、室内隔墙和过度冗余的结构框架;如原有的开敞“中庭”,强壮的梁柱体系支撑一个轻薄的玻璃屋顶,夏天如酷热的暖房,冬日则寒风凛冽(图3)。

图3 原建筑中庭

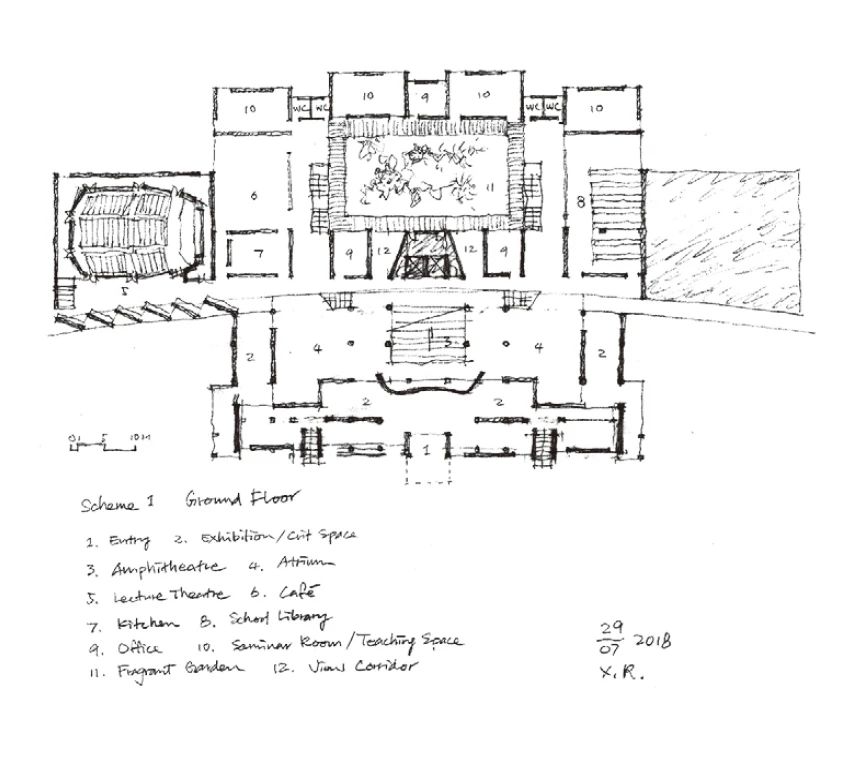

除去冗余,剩下便是一个对称、“干净”的框架楼板体系,如柯布西耶的多米诺(图4)。在2018年7月29日的第一轮草图里,我第一笔画得很厚重:首先把开敞“玻璃中庭”围合成一个内部“大堂”;然后将其他部分逐步围合起来,形成各种各样的房间(图5)。相比原有以细线描画的平面,无论线表现的是玻璃还是墙体,可以看出原有建筑的围合性弱,而结构框架强。在这个有意而厚重的围合过程中,一个现象自然而然地浮现出来,即各色各样房间之间的“亲疏”关系,如同家屋一般,类似结构主义人类学家克洛德·列维-斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss)所谓“家屋社会”(house society)的概念。

图4 除去大楼冗余的过程

图5 一层平面第一轮草图

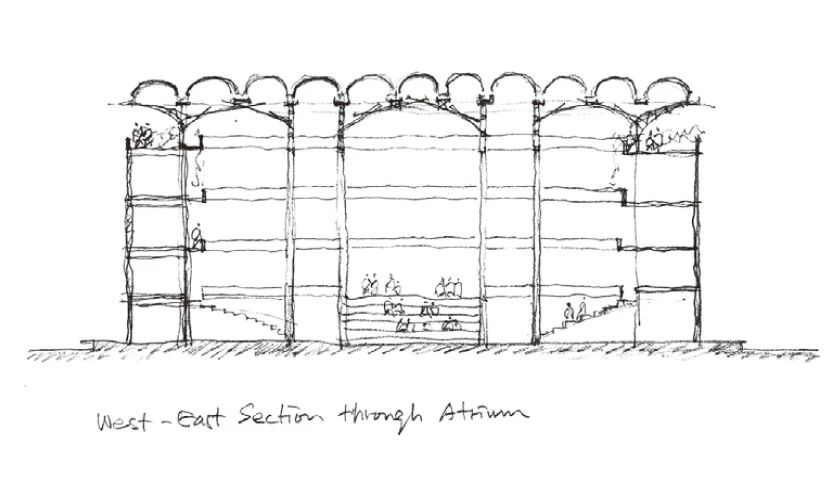

在阐明“家屋社会”于设计大楼的意义之前,我们先看一下在对称构图的驱使下,围合造就的院落系列(图6)。首先浮现的恰似一个古罗马院落(domus):前有“中庭”(atrium),后有花园(peristyle)。古罗马院落的几个特征在庞贝古城中可以清晰领略。我在他处写古罗马院落时将其归纳为一系列相互拉扯的矛盾:第一个中庭院落是仪式空间,即代表天地之轴的垂直性空间。中庭垂直向天的开口很小,如罗马万神庙的“天眼”(oculus),各种祭祖和四季更迭的仪式都在此“天地之轴”的院落中演绎发生。与此同时,“垂直”的中庭院落向街道和城市敞开,也通向后花园,而这些均属于一个水平的人世间。罗马院落的屋主多为大律师或市政官宦。于是,维特鲁威警示建筑师务必将中庭院落建得美轮美奂,令百姓可以自由出入,是社会上层人士应尽的一份社会责任。而后花园里的饮宴闲暇,更是给中庭的“天地之轴”又增添了“水平”的分心。

图6 南北剖面草图

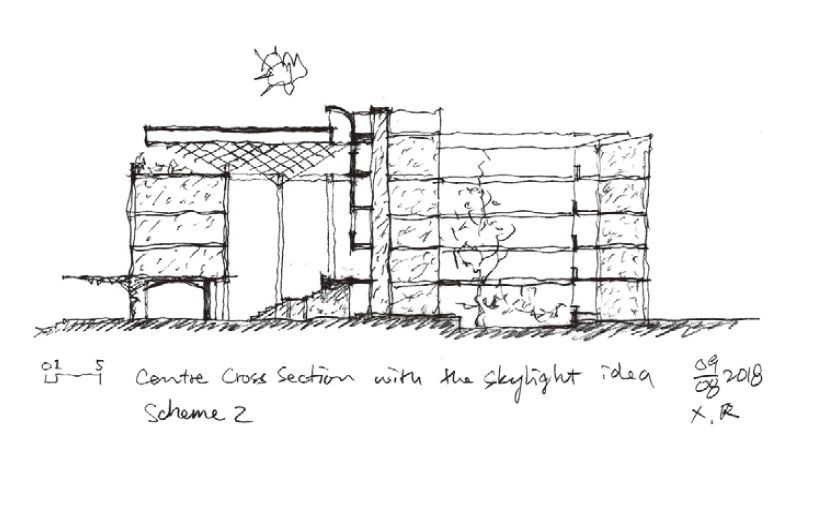

围合的过程中首先是将“中庭”中繁冗而过度粗壮的钢筋混凝土梁柱去掉,并于东西两端盖楼进一步围合,然后在中庭上加盖屋顶将之转化为一个内部的大堂。已损坏的结构整体性需缝补,新的屋顶需结构支撑。混凝土原材料来源的不可持续,制造过程耗能巨大,再加上钢筋的锈蚀导致不可延续的结构生命周期以及相应的安全风险,钢筋混凝土作为一种建造体系是明日黄花。

于是我决定用“可修复、可替换”,因而也就“可持续”的工程木结构,承担以上的结构缝补和支撑屋架的任务。最初设想的是编木拱和木桁架,后来简化为统一的编木拱(如宋画中的“虹桥”和今天仍在搭建的廊桥,已是中国大道至简的传统木构艺术),重复使用3次:连接柱间,扮演梁的角色连接原有结构,最后形成穹拱的屋架结构。

如此围合封闭之后带来了如何进光的问题。日光经由穹拱和采光天窗,自南“行进”而入,成为漫射光。仅有7个穹拱的两侧有窄缝状切口,引入线形的直射光带,起日晷的功效(图7)。开敞的玻璃中庭于是成了室内的大堂。当我将东西向剖面再画一遍时,意识到这个“大堂”其实是中国春秋时就已成型的“庭与堂”格局(图8)。2022年我在英国Bloomsbury出版社发行Confucius'Courtyard: Architecture, Philosophy and the Good Life in China,将要付梓的中译本书名我希望称之为《春秋·院落:中国人的建筑、哲学和理想生活》。书本身无宏大的编年叙事,仅是以中国院落为舞台,或者更确切地说作为“媒介”,来审视、品味中国士大夫阶层的文化生活史。

图7 木拱天光(摄影:苏圣亮)

图8 大堂东西剖面草图

于是我们可以想象在这个空间序列中,略微不同于直接面向街道敞开的罗马中庭:入口处设有屏风,于孔子而言是“萧墙”。绕屏而入,孔子立于高堂之上,每每见鲤趋而过庭,必问学诗乎?学礼乎?“庭训”可作为中国书院的原型。院落的进深,由此“登堂入室”,后楼环绕后花园,自然而然是设计教室。孔子曰:由也升堂矣,未入于室也。

3 家屋社会

在对称构图的操控下,围合造就的家屋是中国春秋的院落和古罗马的庭院。罗马庭院早已消失,而中国春秋的院落直至20世纪中叶也未有革命性改制。那是传统社会里(或定义为前工业时代社会,pre-industrial societies),由亲缘和等级关系造就了列维-斯特劳斯所谓的“家屋社会”。

中国早期西周院落的考古遗址中形形色色的房间由亲缘和等级关系组织在一起,如上述孔子的“庭训”和“登堂入室”,一直延续到明清甚至20世纪中叶的北京四合院中。这种等级关系的“社会与政治”含义有别于我们今天所说的功能关系,如一个大宅中有起居室、会客厅、早餐室、晚餐室、书房,甚至还有棋牌室、抽雪茄烟室以及女士密谈室……如此功能区分其实主要是英国人自17世纪末期发展到19世纪登峰造极的一种西方所谓“现代性”标志。

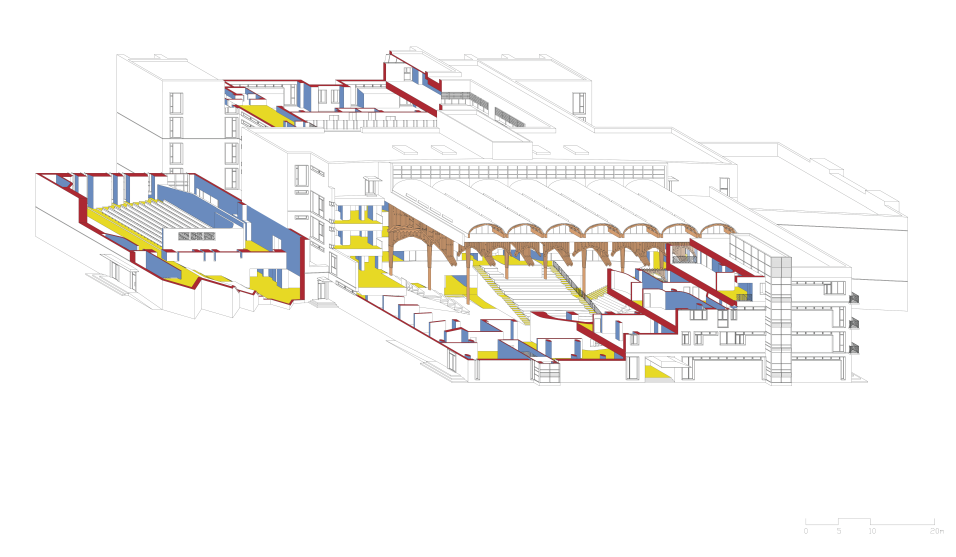

设计大楼原有的结构框架和整体对称的构图即是“场地”,设计过程则是在其中进一步围合细描,产生出的恰巧是大大小小、形形色色的房间和一种交响乐般的层次。以报告厅为例,由其所在的位置推演出与一层大堂和二层游廊的联结关系。保留原有承重墙和网架屋顶,导致了内外两层的“核桃壳”构图以满足报告厅所需的尺度和座位数。就这个特定房间的性格特征而言,“核桃壳”构图几近乎“开悟”时刻:短墙以内成了露天剧场,承重有限的屋顶网架下坠深色轻薄的穿孔板,层层叠叠如天空的云彩,于是深色橡胶地板上的浅色木座椅则变成了池塘里漂浮的百合花(这里我想到的是米兰·昆德拉对摩登浴室中卫生洁具的浪漫描述)。“核桃壳”之间有了一个“游廊”,靠墙有座椅和窥视入口大台阶的小窗。天才的学生无需听课,躲藏在这里翻翻书、刷刷手机即好;认真的学生听得不耐烦了,后排有较隐蔽的出口可悄悄溜走。

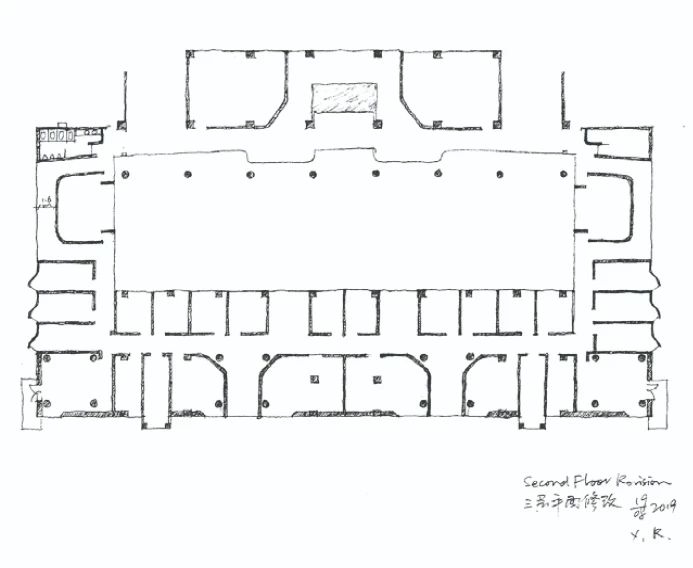

如同报告厅一般,设计大楼是由形状不一、性格各异的房间组成。以大堂为核心,房间有的庄严、有的温馨、有的隐蔽、有的开敞⋯⋯与大堂产生远近亲疏关系。所有房间在大楼里形成了合奏,基本不由其使用功能而成形。如果一个房间合适作为教授的办公室,而另一个房间正好可用作研讨室,那么房间的使用功能也便由此而定了。每一个房间在大楼里也就如同一个独立的家屋,而它们在大楼里复杂而丰富的“亲缘等级”,就可看作是“家屋社会”了(图9)。

图9 三层平面草图

4 城市家屋

闵行虽然紧邻上海城市中心区,但并不是上海近代城市历史肌理的延伸,亦非新城,非常郊区化。交大闵行校区和周边的科技园区当然可以通过“加密”,如提升容积率和人口密度去进一步“城市化”。但这是一种认知问题,也会是一个积年累月的过程。城市化的另一个层面则是内部公共空间的某种自洽性和理想性,如安德烈亚·帕拉迪奥(Andrea Palladio)于16世纪在威尼斯周边大陆威尼托区(Veneto)乡间设计建造的别墅。

建筑历史理论学家曼弗雷多·塔夫里(Manfredo Tafuri,但他认为建筑没有理论,只有历史)把帕拉迪奥那些美轮美奂的乡间大宅,看作是败落后的威尼斯在大陆乡间重铸的一种城市理想,一种乌托邦,如大海中的岛屿(这种城市的自洽性,塔夫里曾引用一张将威尼斯用中古城墙围合起来的图说明,似乎潟湖本身还不足以造就城市乌托邦)。这个解读即非形式,亦非现代功利或功能主义,而这个城市家屋的原型始终是家屋。

当帕拉迪奥去罗马学习的时候,拉斐尔(Raphael)设计的玛达玛别墅(Villa Madama)位于罗马郊区的一个小山里,应该已盖到我们今天看到的程度。拉斐尔构思描绘的大宅历经波折和几代教皇,只有部分得以实施。如果玛达玛别墅影响了帕拉迪奥,是哪一点?

罗宾·埃文斯(Robin Evans)在玛达玛别墅中看到的是这么一种“家屋社会”:大大小小的房间里住有男人、女人、小孩、主子、奴仆、帮工,还有访客,大家不期而遇,埃文斯于是看到一个所谓的“世俗社会”(carnal society)。因为房间相互串通,存留着边界模糊的中古风范。这种解读虽有些“望文生义”,但有一点不应有争议:即这些形形色色的房间各自并非意味着不同的功用。帕拉迪奥的乌托邦理想城市虽另有追求,但就这一点而言,帕拉迪奥有其历史积淀,并非从天而降。

建筑历史学家鲁道夫·维特科尔(Rudolf Wittkower)将帕氏的乡间大宅集中起来,以图示表达。他自己或许没有这么想,在我看来完全是英国文化人类学家埃德蒙·利奇(Edmund Leach)的“结构主义”思维。帕氏的诸多别墅设计看上去千变万化,好像每一个都是不同的花蝴蝶。退远了一看,从数学上讲都是一个统一的模式(pattern),不过是一个花蝴蝶而已。而帕氏别墅更胜于拉斐尔的玛达玛别墅之处,正在于“以人为本”的人文主义自信和理想性。

设计大楼是郊区的“城市家屋”,理想城市的自洽性不在话下,体现的更是一种自内部房间转向楼里公共空间的“上海都市性”:即城市公共空间的室内感(我在Confucius'Courtyard书里有专门讨论)。换言之,这个“城市家屋”里的人有一种大都市里的匿名存在感,不如文艺复兴“以人为本”“以人为衡量”的“小我”那么自信和狂傲;而是一种有点怀疑而忘我的“大我”,这在后面将有详述。

原有楼宇的平面实质上是一个结构网架。与之相比较,经由“厚重”围合后的平面是一个丰富的“房间社会”(路易·康之语:a society of rooms)。入门后,“萧墙”两侧是一圈画廊,绕过“萧墙”步入画廊中间的大堂。沿大堂深入则会偶遇后花园、咖啡、图书馆和工坊……登堂则入室报告厅和设计教室。一层画廊里,日光有节制地漫射室内,二层房间南向取光取景;至三层和四层,大堂里日光渐强,有些房间朝大堂取景取光。于是房间在各层相对大堂的位置,如房屋与街道和广场的关系;各层的“走廊”(corridor)实则为“游廊”(ambulatory,这是路易·康优雅而实至名归的表述)。此时,大堂和游廊空间的室内性逐渐模糊,仿若城市广场和街巷(灯具也如街灯)。四层的游廊不期而然地在南立面蜕变成了室外“凉廊”(loggia)。继续“登堂入室”,五层的室则是朝北的天光画室了。

比较原来的剖面,楼宇构架和构图没有变化,但将大堂围合后,日光的引进造成了和原建筑完全不同的氛围(图10):或许可以看作一种来自郊区独立“家屋”中大堂的自洽而散发出来的城市性。如果以帕拉迪奥的乡间别墅作为理想城市的比喻仍显抽象,我们不妨看一下英国中古时期地主大宅中的“厅屋”(hall,亦称会堂)。

图10 南北剖面对比

早期的所谓盎格鲁-撒克逊人置罗马人留下的辉煌城市和建筑于不顾,令其荒芜;伦敦在5世纪后的300年间竟然变成了一座鬼城。蛮族在农耕乡间建半地下的原始窝栅“火塘屋”(grubenhäuser)。后来他们成为“英国人”,在农业庄园中心建一大棚屋,即随后的英国大宅中的“厅屋”。厅屋中男女老少,贫富贵贱,鱼龙混杂。

从剖切处看以大堂为“城市”中心的设计大楼(图11),以英国中世纪厅屋为参照,它作为郊区一座“内化”的理想城市家屋就不再抽象。帕拉迪奥的理想别墅(ideal villa)虽有完美高冷之形象,其内部房间的组合依然摆脱不了家屋里的亲缘关系。现代机构(institution)虽然源自英国18、19世纪的功能分区,如学校、医院等,家屋作为原型的遗传基因并未磨灭,因为其内部房间的组织并不因其单一的功用而具有某种决绝的逻辑或理性。在一个学院大楼里,有教授选择一条隐蔽的路线和安静时刻,在周五下午敲门约某位同僚出去小酌一杯⋯⋯这种由建筑空间构成而带来的便利,体现了城市家屋的丰富空间层次所导致的一种都市特有的匿名性。换言之,林林总总的房间如都市中的建筑般,与扮演城市中心广场角色的大堂有着若即若离的关联。

5 散漫的思绪

1) 木结构与尺度感

如前所述,用工程木结构将清理后受损的结构整体性缝补回来,主要是为有可能取代钢筋混凝土的可修复、可替换性结构表达一种希望,设计大楼于是成为一个教学和研究的实验室。而极简重复使用的编木拱,以及最终由此而成型的穹拱屋顶,其副产品是一种整体视觉冲击和微观的趣味。身临其境,原有“中庭”空间经由这个木结构围合而产生了一种仪式感的震撼尺度,是设计的原意。但照相机的固定聚焦视角和随即可能产生的尺度变形,竟无法展示真实的氛围和尺度感。这个现象对影像再现(建筑作品的出版是一个主要部分)和真实体验之间的不可替代性,甚至前者的某种“欺骗性”提出思考。

2) 对话:内光,启蒙……

日光经由窗的“驯化”引入室内而形成一种内光(inner glow),如同X光一般,这是传统中国建筑中不受关注的。西方的内光或许可追溯到庞贝古城宅院的中庭天井之光,与罗马万神庙的“天眼”之光如出一辙。如此天光将天地之轴物化,是垂直的。到了文艺复兴,以帕拉迪奥的圆厅别墅为例,灯笼式天窗将天眼罩了起来,水平的日光将建筑转化成一个取景器。圆厅别墅外观空间序列于凉廊达到高潮,如同景框。所以别墅建于山坡上,可以观赏山谷里的烟花。到了17世纪的所谓巴洛克时期,如荷兰绘画所描绘的,人们的注意力转移至室内,表现的均是内光。

纵观17世纪荷兰居家生活的风情画,如约翰尼斯·维米尔(Johannes Vermeer)和彼得·德·霍赫(Pieter de Hooch),日光均由天花和侧墙映衬渐入,是漫射光。比较书生气的丹麦建筑史家斯蒂恩·埃勒·拉斯穆森(Steen Eiler Rasmussen)去寻找实例,发现荷兰住宅中确实留存有17世纪绘画所表现的遗风;还有就是在威尼斯。他在其他地方居然没有找到如此内光的案例。

经由侧墙和天花映衬而入的日光,在设计大楼里,产生的是一种有体积感的内光,而较少有直射光,完全回避了眩光。我和东敏在悉尼的自宅和其他几个住宅设计中做过系列尝试,即尽可能所有开窗和进光都遵循这个原则。设计大楼因墙体构造改变为干挂陶板和厚墙隔热层,带来机会将墙体夸张而成“厚重”的围合(“thick” poché),加上窗盒,以及不断吊低的天花和用作“隔热层”的东西廊道(图12),内光宛若轻薄瓷片般的半透明感。西格弗里德·吉迪恩(Sigfried Giedion)从17世纪荷兰画家霍赫的画中看出密斯透明性的端倪,应属误读。现当代玻璃建筑的透明性其实完全不是柯林·罗(Colin Rowe)的初衷:他从立体派绘画以及柯布西耶自己的绘画尝试写起,企图将斯坦因别墅(Villa Stein)层次丰富的空间体积比喻成“现象透明性”(phenomenal transparency)。柯布西耶也只是在1950年代后在朗香教堂和焦宅(Maison Jaoul)中追求内光(而在斯坦因别墅里全无体现);柯林·罗一定不会考虑到中国“半透明”(translucency)的陶瓷文明和西方玻璃文明的分野。

图12 西侧游廊(摄影:苏圣亮)

造就有“体积感”的内光,既是一种内省,也可比喻为“陶瓷”和“玻璃”的对话,对话者是西方启蒙时代带给我们的所谓“自我意识”。如果说古代垂直的天光是对天和自然的敬畏,文艺复兴的水平转换则体现征服外部世界的信心,那么启蒙时代造就的自我意识,从哲学意义上讲,则将人的行为和对世界的判断认知彻底理性化了。换言之,“我思故我在”,“我”的行为完全由“我”的意识所支配,自然是“透明性”!而内光的“半透明性”在西方巴洛克时代与现代科学同时出现,后期时有闪现(如柯布西耶在1950年代追求内光的人生转折),实属不解之谜。若置于中国“半透明”的中庸背景之下,这种建筑“对话”开始对启蒙时代“小我”的自我意识产生怀疑。

3) 帕拉迪奥与波罗米尼

在帕拉迪奥的理想别墅里,虽以古典“神庙”为原型,他将“神”的尺度通过舒缓的渐变过渡到人的尺度。当我们在论及帕氏文艺复兴的新古典时,往往忽略了帕拉迪奥是前无古人的激进主义者。其建筑尺度的独特技巧,我在《浮生·建筑》里有详细论述。

设计大楼以对称为推手,“家屋”和“城市”铺垫了房间的大小、形状和组合布局,而内光的氛围则是开窗不多也不少的成因。其结果除了理想城市的自洽性,似乎也生成了一个“新古典”的帕拉迪奥立面……但所见并非即所是!一个相关而有趣的例子是,英国人在17世纪开始崇尚欧陆,学习帕拉迪奥:一开始是通过书本去学;后来有机会去欧洲大陆壮游,如女皇的“测绘师”伊尼戈·琼斯(Inigo Jones,Surveyor-General of the King's Works)和其他同时代的英国学人,从意大利返回后于17、18世纪在英国盖了不少“新”帕拉迪奥乡间大宅甚至公共建筑。但英国人心猿意马,在帕拉迪奥的立面背后渐渐形成的是一种英国风土精神:于19世纪达到高潮,即以分隔为目的层级繁复的英国“家屋社会”。

设计大楼于外立面似乎带有帕拉迪奥表象,但东西立面有一股外溢的内部躁动:曲线饱满的“漂窗”,避东西而向南迎日光。这在某种程度上是与启蒙时代对话的进一步取向,而从表象而言则是从帕拉迪奥向波罗米尼(Borromini)的转换。在设计中论及帕拉迪奥或波罗米尼,都不是对文艺复兴到巴洛克的风格化关注。相反,帕拉迪奥的意义集中在理想别墅作为“城市”家屋,是帕氏的独特性。同属17世纪的罗马巴洛克,贝尼尼(Bernini)和波罗米尼亦不可同日而语。

同在一条街上,贝尼尼的奎琳岗圣安德烈堂(Sant'Andrea al Quirinale)和波罗米尼的四泉圣嘉禄堂(San Carlino),在巴洛克风格之外,其意义分野殊异。贝尼尼的圣安德烈堂虽有超乎文艺复兴的所谓巴洛克风格,盎然旺盛、金碧辉煌,是钱堆出来的。但其平面和空间则是静态的,也仍是以人为本的古典尺度。波罗米尼的圣嘉禄堂虽也内外贯穿“巴洛克”丰满的曲面,却是由朴素的灰泥(stucco)筑就而成。这两个案例也帮助说明,建筑的品质不由其构造体系和建造方式决定。

贝尼尼和波罗米尼曾是合作者,最终却分道扬镳。贝尼尼才华横溢,洒脱诙谐,备受教皇和达官贵人顾主的青睐,一生留下丰富的雕塑和建筑作品。波罗米尼则是一个抑郁、孤独和易暴怒的天才。除了年轻时协助恩师卡洛·马代尔诺 (Carlo Maderno),在罗马巴贝里尼宫(Palazzo Barberini)留下的局部和与贝尼尼在圣彼得大教堂合作时的贡献,一生不过留下几个小教堂和立面改造。波罗米尼于1667年倒在一把剑上自杀身亡;在离世前,他将自己留有的设计图纸付之一炬……

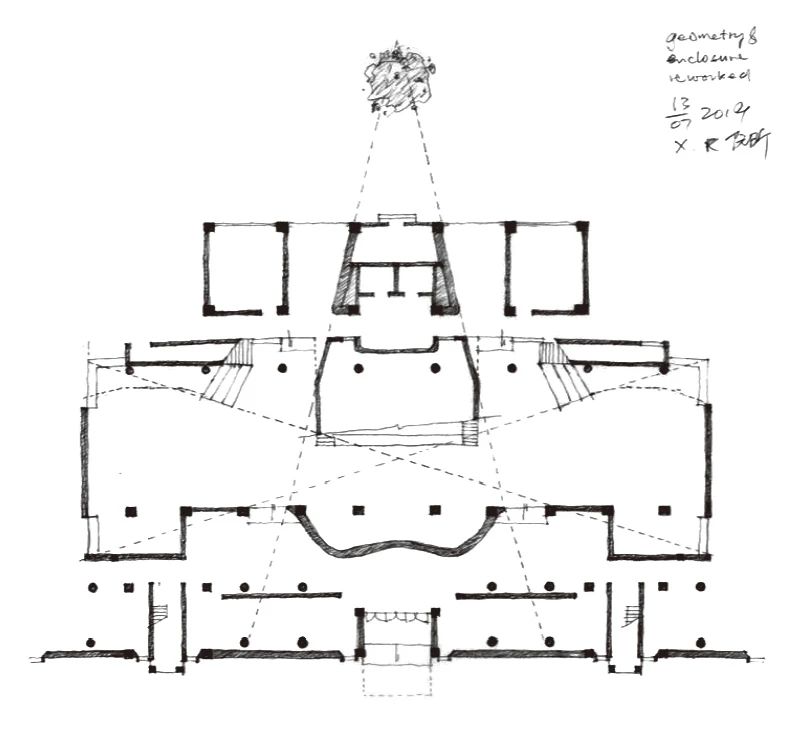

当贝尼尼和波罗米尼的分歧公开化之时,贝尼尼对波罗米尼的指控正是波氏的精神所在和设计手法的独特之处。贝尼尼认为,波罗米尼完全放弃了建筑的基本原则,即“拟人化”。于超乎形象风格化之外,无论古代还是文艺复兴再次升华的即是“人作为衡量”人居世界的尺度。而波罗米尼以圣嘉禄堂为典型案例,其前所未有的空间生成建立于平面的复杂几何交叠之上。由于留下的图纸不足以追溯圣嘉禄堂平面几何的生成过程,历史学家们,从安东尼·布伦特(Anthony Blunt)、鲁道夫·维特科尔到我曾经在悉尼的同事迈克·希尔(Michael Hill),都尝试过去猜测重构圣嘉禄堂的平面成形。

几何可以看作是人对宇宙世界秩序的一种理想认知和再现。波罗米尼以几何而非小我的“人”为本,在圣嘉禄堂中借助光造成“漂浮”的穹顶,神秘莫测的几何交叠创造出天赐而至美的空间。在这个几何交叠成形的过程中,作为建筑师和居住者的“小我”消失于宇宙秩序的“大我”之中。这自然与同时代的贝尼尼和接下来启蒙时代崇尚“理性”和“自我意识”的时代格格不入。难怪到了19世纪,在欧洲波罗米尼已几乎被遗忘了。从这个意义上来看,波罗米尼最终将自身和设计构思的草图都化解掉了,乃是知行合一的壮举。

摒弃对巴洛克风格化的理解,我们应该可以体悟到巴赫的“天籁”之音与波罗米尼圣嘉禄堂的异曲同工(而到了19世纪,古斯塔夫·马勒Gustav Mahler的音乐中则充斥着奇观炫技和“小我”这种作者个人的呻吟了⋯⋯)。圣嘉禄堂的几何既是实用的(波罗米尼精巧地搭建了狭小城市基地上建筑与街道、内院和房间严丝合缝的衔接关系),最终又是象征的(“三位一体”的教堂空间底座,trinity)。

设计大楼房间群组的核心是一个几何发散,令林林总总的房间大多落入一个合而不散的几何网络中(图13)。我在不断绘制这个几何发散的核心构图时,东敏试图将一层的几何发散立体重叠至二层和三层,造就了一个突破:几何核心的发散在大堂成了三维复合体,将各种元素,如房间、楼梯、看台、柱子、视线、路径和后花园景观等,都由此几何网“咬合”为一体。而东西立面突显出去的曲面“漂窗”则是内部几何发散的一点“隐示”。换言之,设计大楼中的几何发散核心不是帕拉迪奥到波罗米尼的风格转化,而是消解“小我”以求“忘我”的空间实践。这可以看作是“城市家屋”中匿名感背后的无形操手。

4) 俭、精密、岁月和尘土

我在澳大利亚多年的教学和建筑实践中一直在思考建筑中的“俭”(frugality)和“精密”(precision)的对立问题。总的来说,经济富足的西方国家(澳大利亚尤其如此)建筑师,有不少倾向于把建筑当做珠宝甚至瑞士手表来看待,求精密到极限!他们往往奉密斯的“精密性”为经典,其实密斯的巴塞罗那馆采用的是简单直接的“糙”构造,而密斯将“家”(home)做成“无家”(homeless)的建筑含义则被忽略了。历史上历久弥新的建筑品质和精气神,如阿尔罕布拉宫并不因其流变而俭朴的建造,有任何失色。相反,传世之作,因无精密性,是经得起岁月考验的。

设计大楼的造价和施工水平没有给我做“珠宝”或“瑞士手表”的可能,这应该是做建筑的常态。略举一例,陶板的交接是适合硬质石材的直角对接,而非精密定制的斜角相接(miter joint)。陶板的设计在立面上自下而上,由粗砺到细腻,在“古典”三段式的表象后面,是对岁月、尘土(甚至是质量平平陶板的泛碱)的设计预判。我希望设计大楼的“老化”(aging)会是一个渐变和优雅的过程。

5) 画像、无用之用、礼物、得体和意趣

贝尼尼指控波罗米尼不再遵循建筑“拟人化”(anthropomorphism)的基本原则,虽偏向风格化和人体的尺度,但建筑在古代作为一种模仿的艺术,在我们这个只做计算(calculation)而几乎不做判断(judgment)的时代是否值得重审?设计大楼是一个画像的尝试:内敛的“外”(一种近乎封闭防御的外立面)与大度的“内”(一种内光发散和宽宏震撼的室内大堂)捕捉的是一种人格。

原有建筑冗余壮硕的立柱在设计大楼里往往脱离墙体游移于房间和游廊中,这些物件和空间有什么用?基建处问得房率是多少?房间里一个粗壮的圆柱迎接承载着日光,难道不够吗?得房率因此无需计算,它是100%!

设计大楼启用仪式的前夜,上海交大学生交响乐团的首席大提琴手来排练。他径自坐到了大堂看台座椅的正中;第二天启用仪式由巴赫大提琴组曲开始。如此栖居,呈现出设计大楼一种内在的得体(decorum)。

校长交给我这个设计任务,是一份沉甸甸的责任,同时也是一份由信任而导致的礼物。建筑师如果能有所回馈,那么建筑至少必须是一份能带来意趣的礼物。有一天,大堂里来了一个昆曲团,设计大楼瞬间变成了一个戏园子,大堂里充溢着欢愉和幸福感,我也意外地发现大堂有很好的音响效果⋯⋯

6 结语:艺术家先要把舌头割掉

大堂屋顶的穹拱到底是什么?栏杆的纹样从何而来?木柱的收分和比例有何含义?亨利·马谛斯(Henri Matisse)说:“你想画画吗?首先你必须把舌头割掉,因为只有如此,你才会仅用画笔来表达自己。”我已说得太多,以上问题留给大家在大楼建成后开启的想象空间里吧!就此打住。