原载于《建筑学报》2022年第6期

高层住宅的误区 — 中国居住模式再思考

The Misconceptions of High-Rise Housing Rethinking China’s Housing Patterns

作 者:汪灏 WANG Hao 阮昕 RUAN Xing ( 通讯作者 )

作者单位:上海交通大学设计学院 ( 上海,200240)

收稿日期:2022/03/14

国家自然科学基金项目 (52078290)

DOI: 10.19819/j.cnki.ISSN0529-1399.202206013

摘要

针对目前中国城市住宅多数由高层塔楼构成这一局面以及城市生活在数字化时代发生的改变,尝试通过对中国现代城市住宅的发展历史进行再思考,剖析高层住宅存在的误区;并把居住模式与生活方式相结合,提出将住宅形式与城市集体化生活和家庭个体化生活方式进行匹配,创造高密度、具有明确的边界且多样化的新居住模式,以适应具有韧性的高密度超大城市住宅的需求。

关键词

高层住宅;居住模式;城市集体化生活;家庭个体化生活

ABSTRACT

The majority of China' s urban housing consists of high-rise towers. Against this background and the transformation of urban life in the digital era, through analysing and rethinking the history of modern urban life and housing development in China, this paper elucidates a series of misconceptions concerning high-rise housing. It concludes that housing patterns and ways of living ought to be integrated. Furthermore it specifies a match of housing forms in relation to urban-collective and family- individual ways of living, thereby creating new housing patterns that are of high-density,with walled outdoor spaces and diverse, so that the demands of China's urban housing can be met in high - density and resilient mega cities.

KEY WORDS

high-rise housing; housing pattern; urban-collective life; family-individual life

出于对土地资源紧缺的担忧,由高层住宅组成的高密度居住区自1970 年代起逐步在上海、广州等超大高密度城市成为中国居住模式的重要载体。作为中国现代城市化的先驱,上海在 1980 年代起广泛建造高层住宅,1981-1987 年间共建设高层住宅 130 多幢,占当时上海每年住宅面积建设量的 30%[1]。随着 1990 年代起房地产的兴起与国家各部委对占用较多土地资源的低层住宅进行明确约束,高层住宅开始成为中国人口密集的大型城市中的主流[2-3]。这类由高层住宅组成的封闭居住区被认为会降低道路密度导致交通拥堵、产生社会隔离等城市问题 [4],并不是宜居的生活环境。这样的城市问题在当下城市运行高度依赖互联网及物流配送的时期进一步恶化。高层住宅作为一种典型的集合住宅,在建筑形式上延续了解放初期由苏联引入的、鼓励集体化生活的价值取向。但适用于城市集体化生活方式的建筑形式越来越难以适应和承载当下追求家庭个体化的生活方式。更重要的是,高层住宅中塔楼形式的广泛使用已落入了密度的误区。高层塔楼并非提高密度最有效的建筑形式,在空间效率与空间感知上都存在显著的局限性 [5-6]。

随着互联网在城市生活中逐渐扮演更重要的角色,城市物质环境也会随着城市生活方式一起进入一种数字化阶段。城市的高密度形态为城市居民创造了“15 分钟生活圈”,享受城市生活带来的便利。同时,互联网可以使居民足不出户便可触及城市的每一个角落,无论工作还是生活,都能保证私人领域不受干扰。随着新的生活方式的出现,城市物质环境也需要与之相适应。新冠肺炎疫情也加速了生活方式与城市空间进入一种“新常态”: 既需要保持高密度的形态以维持运转的效率,又需要应对紧急事件而变得更具社会韧性。

人文地理开创学者段义孚认为,人类对空间 (space) 和场所 (place) 的认识可能将步入两极:极度依赖高科技通讯技术而忽视空间与场所的重要性;或是出于人类的本性,重新意识到紧密度 (closeness) 和亲切性 (intimacy) 的重要性 1)[7]。若如同段义孚所断言,未来高密度超大城市的物质环境可能是基于通讯技术为城市居民提供分离的、内向性的家庭个体化生活空间;亦或是满足人类出于本性的追逐而提供聚集的、外向性的城市集体化生活空间。在"适用、经济、绿色、美观"作为方针指导下,我国城市无论以哪一种方式发展都必然需要以高密度的居住模式来满足。这同时也是依赖高科技通讯技术运行的城市数字化影响下中国居住模式所必将面对的问题和挑战,因此对中国居住模式的再思考已变得十分必要且刻不容缓。对中国城市住宅发展历史的追溯将为中国居住模式的进一步发展和优化提供经验与借鉴。

1 城市集体化生活的萌芽

清政府于 1842 年被迫在广州、上海等16 个城市开设通商口岸并设置“租界”,西方式的现代城市住宅理念开始被广泛引入中国[8]29-30。开埠城市以及租界的扩张吸收了大量人口,城市住宅开始出现严重短缺并催生了房地产业的发展。因此,中国现代城市住宅是随着城市开始接受西方城市建设理念后发展起来的,服务于具有西方城市色彩的发展模式与生活方式。英国人与法国人所秉承的不同城市发展理念与生活方式塑造了形式迥异的城市居住区。上海的发展历程可以作为典型案例,探讨中国现代城市住宅与生活方式的起源。

中国现代城市住宅在起源时是具有明显家庭化生活倾向的。19 世纪末至 20 世纪初期,上海的公共租界形成了看似高密度的石库门居住区。实际上,石库门住宅是伦敦的联排住宅 (terraced house) 在上海的复制品,是英国商人以营利为目的的开发手段 [9],紧凑地为中国家庭提供类似乡间大宅院般的家庭化生活空间。随着石库门住宅的广泛建设,大规模、标准化的房地产开发模式开始在上海等率先进行“西方式”城市化的城市中成为主流,为以家庭为单位的个体提供住房。通过高密度而达到利益最大化,是以营利为目的的开发模式所采用的重要手段。但石库门住区的容积率相较于同时代的其他住区模式并不高 2)[10]。石库门所传递的“拥挤”图景大多是高度混合的使用方式以及特定时代下严重的群租现象造成的——适合家庭化生活的空间被强行塞入了集体化生活,居住空间边界被瓦解,其在公众印象中形成的高密度的感知已并非其诞生初期生活方式与住宅形式相匹配时的结果。

多样化的住宅形式在 20 世纪初期的上海法租界形成了高密度且宜居的城市居住环境。为应对不规则的地块,建筑师和开发商用高层的公寓住宅、多层的新式里弄住宅以及花园洋房组成了建筑形式高度混合的居住街区( 图 1、2)。这样的混合街区提供了比石库门住区更高的容积率。多样化的建筑形式在当时分别为外国的中产居民、中国的中产居民与富裕居民提供了相匹配的住房选择,使不同居民阶层在一个街区内形成了“和而不同”的混合社区[11]。无论是在 20 世纪上半叶还是现在,这些居住街区仍是宜居城市空间的典范。更高的容积率也使其居住品质在严重的住房短缺中并没有如同石库门住区那样被“群租”造成毁灭性的影响。联排式的新式里弄住区在塑造高密度居住区时发挥重要作用,例如景华新村的容积率接近 2.5[10]104,已与当下的高层住宅相当 [6]89。而少数高层公寓穿插在新式里弄住区的空间模式最大化了居住街区的容积率。公寓作为“舶来品”满足了外国中产居民对城市化生活的需要。高层与低层的混合优化了土地使用效率,为容纳低密度的花园洋房提供了可行性。富裕的中国居民因此可以在城市中心延续传统的家庭化生活。混合式的居住区模式不仅创造了更丰富的城市街道景观 ( 图 3),还拥有高容积率的优势。

鸟瞰图-1662687102164.jpg)

图 1 上海前法租界典型街区(复兴中路455弄至485弄)鸟瞰图

图2 典型街区建成时的剖面示意图及图底关系,该街区由公寓、新式里弄和花园洋房构成

图3 原法租界街区内的混合式街区,公寓位于街角,四周为花园洋房等低层建筑

随着1940年代新村模式被引入中国,由银行机构为其员工统一建造的居住大院成为了解决上海住房短缺并提高居住品质的有效途径[12]。这些新村式大院可以被看作单位大院和工人新村的原型,具有鲜明的集体化生活色彩 [13]37-65。虽然居住大院内有不同大小和套型的住房,但总体采用单元公寓的形式。中国的城市住宅至此全面进入了大规模、标准化的开发模式。新村式居住大院为营造宜人的居住品质,采取了独立式的建筑模式,容积率大多较低。例如,上海的永嘉新村由47栋 2~3 层的公寓组成,其容积率仅为0.54,创造了花园洋房般的居住环境。

2 集体化生活的两种类型

1950 年代,各大城市中严重的住房短缺迫使建筑师开始尝试由苏联引入的集体化生活的居住模式,也基本放弃了在中国延续了近3000年的主要住宅模式—院落。在这样的背景下,中国城市居民的居住模式从内向性和家庭个体化、向外向性和城市集体化转变,建筑师从苏联引入了两种小区规划的方式 :其一是在规模较小的用地范围内规划一个统一的、其中没有道路分级的街坊制小区,以北京百万庄住宅区为代表 ;其二是在较大的用地范围内由数个建筑群落组成的一个较为松散的邻里单元,由分级的道路进行划分,以上海沪东住宅区为代表 3)[14-15]。“苏联模式”的街坊制和邻里制被当作体现社会主义精神的规划工具引入到中国 [16]。

2.1 街坊制 :北京百万庄住宅区

北京百万庄住宅区 4) 被认为是干部居住街坊中的典型代表,却在生活方式上展现了一定矛盾性。作为百万庄的总建筑师,张开济在设计和规划百万庄时将秩序放在了首位 [17]120-127。百万庄的平面具有明显的方格网特征。通过5条轴线,地块被划分为12个等面积的区域。位于东西两侧的 8 个街坊被规划为一般住宅建筑的区域,呈现显著的街坊形式,即住宅建筑环绕公共空间和公共建筑,具有鲜明的集体化特征( 图 4)。这样集中成片且配备了服务设施的居住区,被认为相比于之前漫无边际的“排兵营”式居住区是一个极大的进步 [18]21。

图4 百万庄总平面图

这样的规划设计也使百万庄住宅区成为了一个具有明显空间层次的居住区。居住区形成了一个独立的整体,“前后”和“内外”有明确区分。这样的独立性也延伸到了居住区内部的街坊。东西两侧的 8 个街坊通过住宅建筑的围合具有明确的范围,各自形成一个独立的街坊单元 ( 图 5)。建筑采用单元式的空间组织方式,每部楼梯服务 3 层共6户 60m2 的两室户型或 70m2 的三室户型,平面系数 5) 为0.503,其空间布局具有个体化生活模式的倾向 ( 图 6)。百万庄住宅区中没有设计当时常规居住区包含的食堂,其中的三室户型甚至还配备了独立的客厅。缺少食堂等设施使街坊内的单身公寓仅有20%。百万庄住宅区从整体规划到住宅内部包含清晰的空间层次,分别独立地服务于不同类型的居民 [18]25。

图5 围合式布局形成的内院

图6 百万庄居住组团轴侧图

百万庄住宅区所采用的整体围合式的街坊虽在欧洲已有相当长的历史,却与当时中国倡导的生活方式并不相符。首先,大量朝西和沿街的住宅成为整个居住区中居住环境明显较差的部分。根据当时的思维方式,建筑师没有权利为追求沿街立面的效果而迫使部分居民接受较差的住宅品质,因而让居民承受西晒是下策。且在层数较低时,行列式可以达到与围合式相当的建筑密度和容积率 ( 图7)6)[5, 19]。其次,围合式的空间布局使界限过于明确,造成居住区从城市肌理中脱离,内部也有空间“断裂”的情况。空间“断裂”导致了百万庄住宅区内部的商业需求大多依靠流动摊贩而不是通过设置在中央的商店来满足 7)[18]24-25。这种图景与北京的胡同生活和上海的里弄生活颇为相似。

图7 行列式与围合式居住街坊的密度指标对比

2.2 邻里制 :上海沪东住宅区

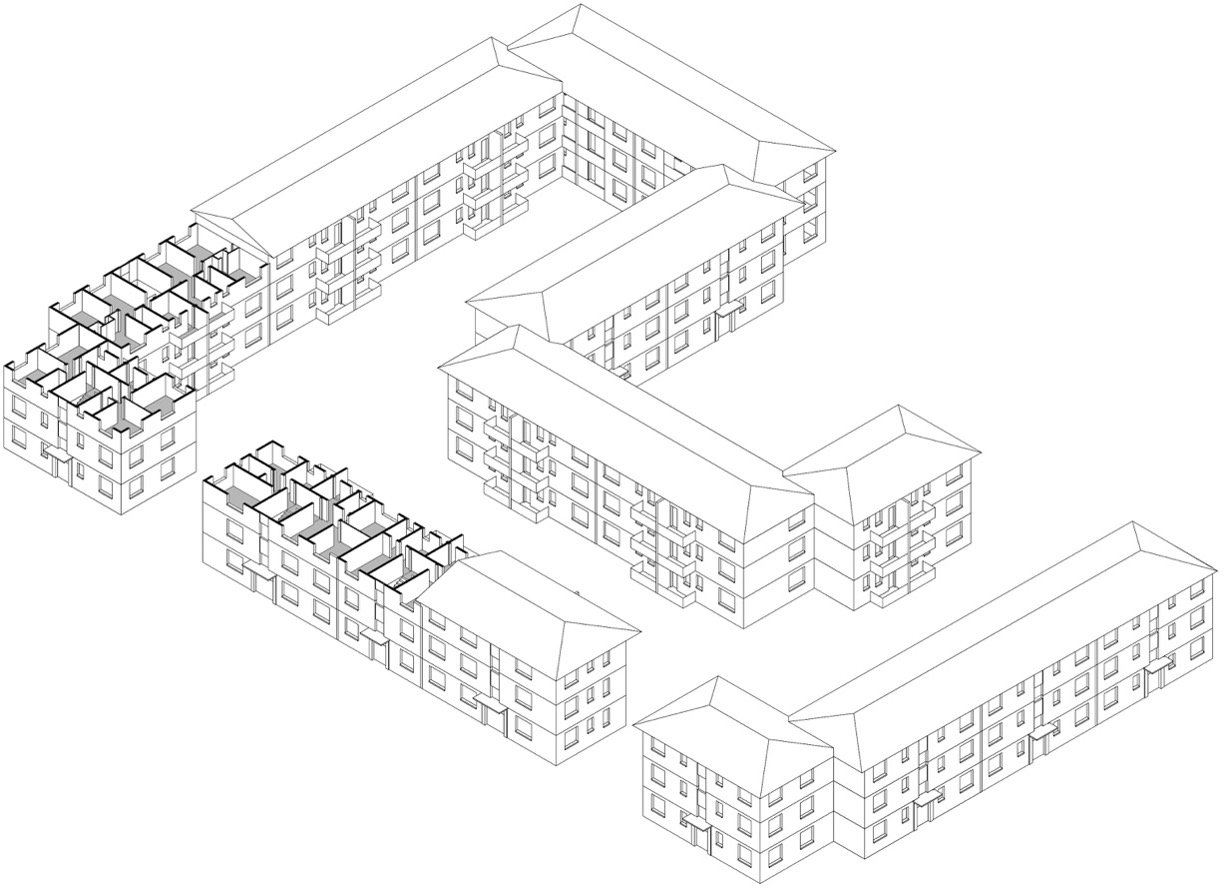

上海沪东住宅区 8) 是上海在 1950 年代建设的十余个居住区中规模最大的一个,占当时上海总建筑量的一半。与百万庄住宅区相比,沪东住宅区的集体化倾向更清晰明确。在设计过程中,以徐景猷和方润秋为代表的设计团队对上海住宅建筑的历史进行了回顾。设计团队一方面着重反思了封闭式街坊出现的通风和朝向欠佳、内部绿地与外界分离的问题 ;另一方面还发现上海原租界区域内的里弄式住宅是十分宜居的。其宜居性来源于多元性,即一个街区由联立式、半独立式以及独立式的住宅建筑混合而成。住宅建筑的层数也不是千篇一律,而是根据人口组成进行混合。单身或无子女的家庭可以居住在带有电梯的高层公寓内,多子女的家庭或是老年人则住在低层的住宅为宜。混合形式还可以有效提高居住人口密度 [14]1。因此,沪东住宅区结合水网纵横的地理环境,形成了一个多元、混合且开放的居住空间肌理 (图8)。

图8 沪东住宅区总平面图

以凤城新村中的混合层数街坊为例,这个街坊中包含 3 层住宅、4 层住宅、5 层住宅和 9 层塔式公寓 4 种形式 (图9)。除东西两侧有 5 栋点式住宅外,其余为行列式,以求每一户都能获得南向采光和对流通风( 图10)。其中 3 层住宅的室内平面与百万庄的三室户非常相似,但更倾向于服务集体化的生活方式。沪东住宅区中的住宅不设单独的起居室,而是以一个起居卧室代替,形成典型的所有房间唯有一扇门开向走廊的模式 ( 图11)。这样的空间组织仅将住宅作为休息的场所,与苏联在 20 世纪初倡导的公社生活方式十分接近。沪东住宅区的平面系数为0.485,略低于百万庄住宅区。其原因是沪东住宅区中住宅的卫生间面积更大,在住房品质与经济性上进行了平衡。幼儿园、商店和菜场等服务设施均位于街区边缘,以集体化生活为导向面向整个居住区开放。

图9 凤城新村中的混合层数街坊平面图

图10 凤城新村中的混合层数街坊透视图

图11 凤城新村中的混合层数街坊中三层住宅轴测图

关于邻里制的探索集中在每个单元的规模及道路宽度的选择上。在如此大的用地内如何规划道路及进行分级在当时并没有成熟的经验。徐景猷和方润秋参照里弄式住宅的形式,尽量采用尽端路的方式将整个居住区的街道系统构建为树形 9)。最高等级的总弄宽为 4m,可以通行公交车 ;最低一级小弄宽为 1.5m,仅适宜步行且必要时可通行三轮车。这样的道路结构逐级地划分空间,创造从公共街道向内部生活空间的过渡。但该团队并没有得出关于街道密度的成熟结论。若利用主弄将每个单元限定为 100hm2,则会使步行距离过远 ;若每个单元压缩至 40hm2,则会失去完整性和稳定性而难以创造安静的生活环境 [14]9。

沪东住宅区行列式的空间结构也使其边界在后续的发展中发生了很大的变化。这主要体现在住宅的山墙面之间的空隙被填补,最终还是形成了如同街坊制的围合式空间肌理。这些变化也重新界定了之前相对模糊的街区边界[20]。沪东住宅区在当下面对的问题也是中国现存的大量多层居住区面临的一个现状 :虽在设计时对空间序列进行了精心规划,但在使用过程中却被分割和围合从而形成空间的割裂。换言之,明确的边界一直在中国的生活方式中都是居住环境中的必需品。在近 150 年中国的城市居住区中,明确的边界都不曾缺席。无论是四合院还是上海的石库门住区和原法租界街区,发展到 1949 年后的单位大院和当下的商品房小区,明确的边界都以各种形式出现在不同时期和模式的居住区中。边界发挥了调和个体家庭生活与公共城市生活之间冲突的作用。通过建筑策略有目的地对密度的感知进行操控,喧闹活跃的城市街道与安静私密的居住环境可以相毗邻[6]91-92。同时得益于边界,突发疫情下具有风险的居住区可以被单独管控,而紧邻的城市空间仍能正常运行。

3 高层居住区的尝试

虽然沪东住宅区已对高层住宅进行了初步探索,但我国直到 1970 年代才出现了以高层住宅为主的住宅区。在全国经历了近10年的建设停滞后,北京和上海等人口密集城市再次出现了严重的住房短缺。因此建筑师迫切地需要使用高层建筑提升住宅建筑的密度 [8]201-203。位于护城河之上的特殊用地催生了北京首个大型高层住宅项目——前三门住宅工程 10)。这时的高层住宅与后来的塔楼住宅在住宅平面上仍有明显区别,也更具有集体化生活倾向。

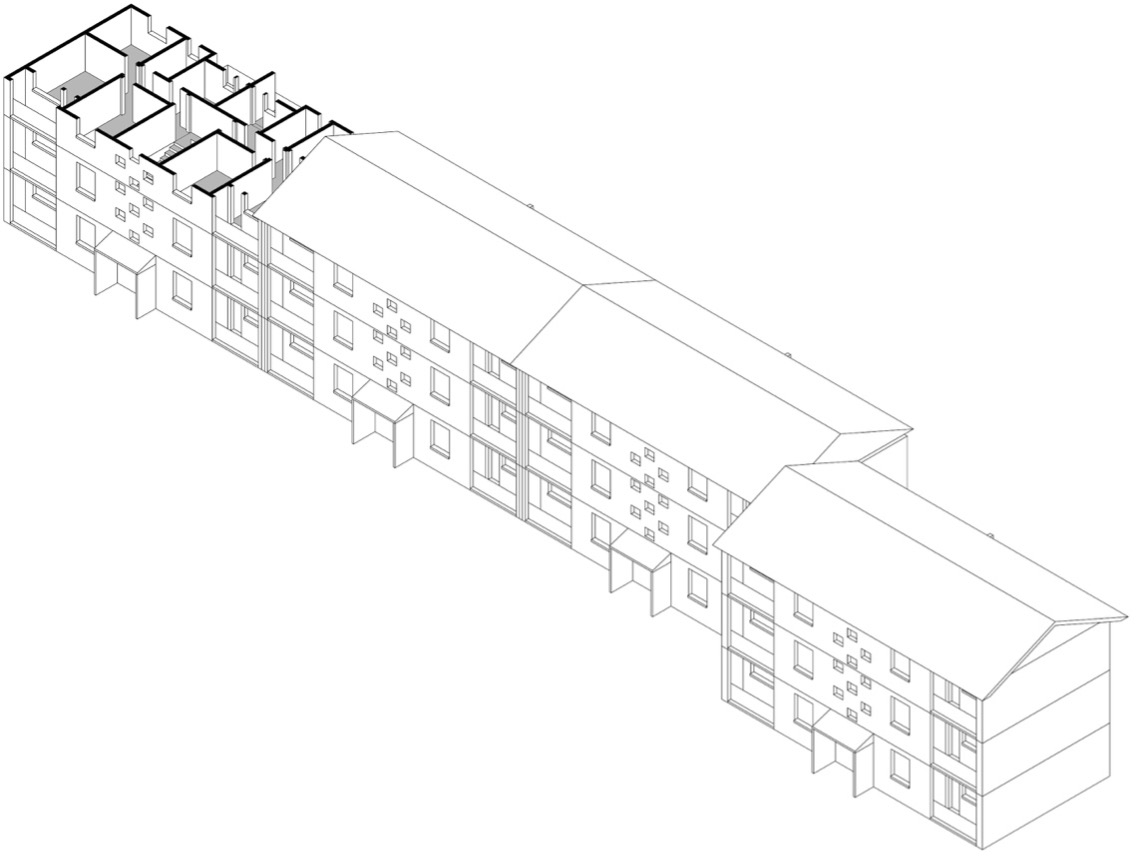

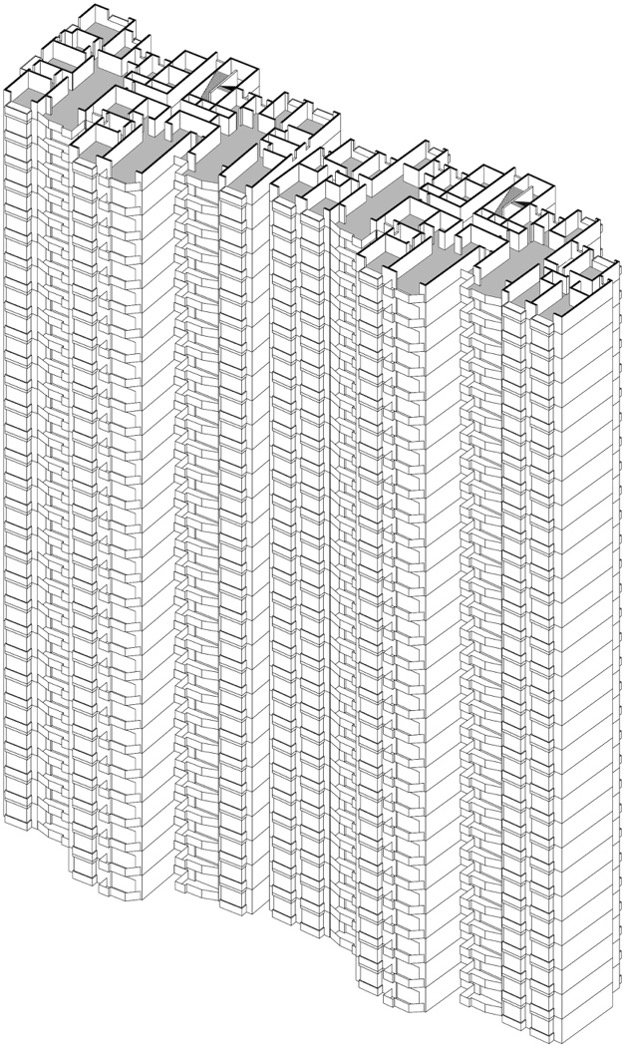

以护城河为基地,前三门高层住宅群通过高层建筑实现了显著的密度提升。高层住宅沿场地一字排开,不用考虑日照的互相遮挡。高层建筑所需的深基础也结合了在护城河河床上建设的人防工事 ;公共服务设施以 “穿裙子”的方式附建在高层住宅周围。这样的布局可以同时服务住宅群内外的居民,具有集体化倾向。与街坊制居住区正好相反,该项目呈现出以建筑为中心、中间“实”而 四周“虚”的布局。该项目更多被称为住宅群而非居住区。用地条件和规划方法令前三门高层住宅群所采用的建筑模式是板式高层。该形式虽与之前在沪东住宅区以及后来"香港模式"中都采用的塔式高层不同,但仍具有明显的“高密度郊区化”特征 (图12)。

图12 1981年完全竣工时的前三门高层住宅群

相同高度下,板式高层比塔式高层密度更高,但建筑内的共享空间也更多。通过简单的几何分析即可以得出,塔式高层对日照间距的影响远小于板式,而容积率则反之。但日照恰恰不是前三门高层住宅群需要考虑的情况,以张敬淦、任朝钧、萧济元为代表的设计团队所面临的最大难题是垂直交通的组织。当时我国电梯工业尚不成熟,建筑师在每一栋住宅中只能设置一部电梯,这使长走廊组织各户住宅成为必然。借助 25~31m的走廊,一部电梯可以服务每层 9 户住宅 ( 图 13)。即便是塔式高层也包含了长达 20m 的走廊,服务每层 8~10 户。进入到户内仍是通过走廊组织 1~3 间卧室和其他辅助空间的布局方式( 图 14)。大量的交通空间使提高建筑高度增加的可使用面积未能如同容积率所反映的那样显著,居住区的人口密度并未发生质的提升 11)[21]。

-1662688957382.jpg)

图13 前三门板式住宅轴测图(红色标记空间为走廊)

图14 前三门塔式住宅轴测图红色标记空间为走廊

张开济在对前三门高层住宅群的评述中明确指出,这样的住宅形式在满足个体化生活方式上存在显著缺陷。首先,板式高层难以满足居民对私密性的需求。张开济解释为 “私人生活的不受外界干扰”12)[22]22,建筑师只能精心利用类似于马赛公寓的复杂跃层形式减少走廊对居住空间的干扰( 图 15)。蜿蜒曲折的走廊不仅行走不便,还不可避免地对住户产生噪声、气味和视线的影响。张开济对高层住宅持明确反对态度,认为高层住宅并不是一种提高密度的经济做法,多层住宅一样能获得相当的容积率 ;高层住宅也并不适合家庭生活,不利于儿童的成长 ;高层住宅更适用没有孩子的年轻家庭,例如用作旅馆式住宅。这类住宅的居民白天居家时间相对较短,所以朝向的重要性较低。朝向问题也是张开济设计的百万庄住宅区被批判较多的方面。在张开济看来,高层住宅是非常适合集体化生活方式的。例如可以通过在建筑内设置公共浴室和食堂解决日常生活的基本所需,住宅内的空间可以高效地满足基本的休憩功能 [22]24-25。

图15 前三门跃层式住宅轴测图

4 高层塔楼与生活方式的冲突

进入 21 世纪后,中国城市的生活方式快速向个体化转向,高层塔楼住宅也随之迅速取代其他住宅形式成为上海、广州等超大高密度城市中的主要肌理。来自香港的“理念输入”在这个过程中发挥了重要的作用。1984 年《城市建设综合开发公司暂行办法》的颁布,标志着房地产开发公司开始作为相对独立的经济理念参与城市房地产资源配置过程 [8]219。内地建筑师也在同期开始到香港进行考察。香港房地产中十分普遍的塔式高层给当时的内地建筑师留下了深刻印象 13)[23-25]。

“香港模式”在内地房地产市场的蓬勃发展立即引起了建筑学者的警惕。以张开济为代表的学者认为 :内地的大城市还没有达到香港的人口密度,并不需要以同样方式提高住宅密度。“香港模式”只是在香港气候条件下,兼顾经济性和宜居性的一个“不得已而为之”的手段和“工具”。高层高密度不是现代化和国际化的目标,用高层塔楼取代原有的低层、多层城市肌理是本末倒置、错把糟粕当成精华的结果 [26]。从密度的感知考虑,高层塔楼所带来的高密度并不能提升居民与街道的互动,创造活跃的城市氛围 [6]90-91。

本着一贯反对高层住宅的态度,张开济从生活方式的角度对高层塔楼住宅提出了批判。首先,住宅朝向问题是采用高层塔楼形式时首先要解决的问题。“香港模式”塔楼采用的住宅环绕交通核布置的紧凑形式必然会产生缺乏日照的住宅。这样的住宅对老年人和儿童等需要长期在住宅内活动的人群而言并不宜居。更重要的是,“香港模式”也并不是香港居民自己的选择,而是在特殊条件下应运而生的“特效药”,不可避免地有副作用。香港居民是在无法选择居住模式的情况下,被迫接受与生活方式不匹配的高层住宅。而当时的北京并没有“病”到香港的程度,又何必着急服用“特效药”并承担其 副作用呢[27]39? 即便在 1990 年代,香港人的收入水平是内地普通职工的好几倍,但香港的平均住宅标准已经低于内地一般的职工 住宅。当今内地密度最高的中心城区,如上海的虹口区、黄浦区、静安区等14),人口密度也仅约为3万人/km2,约是1990年代香港九龙人口密度的 1/4(11.7 万人 /km2) [27]39。“香港模式”在张开济看来违背了建筑设计应体现“对人的关怀”这一原则。高层塔楼 居住区是用“居住工具”决定了居民的生活方式,而非居民根据生活方式选择一种合适 的“居住工具”。

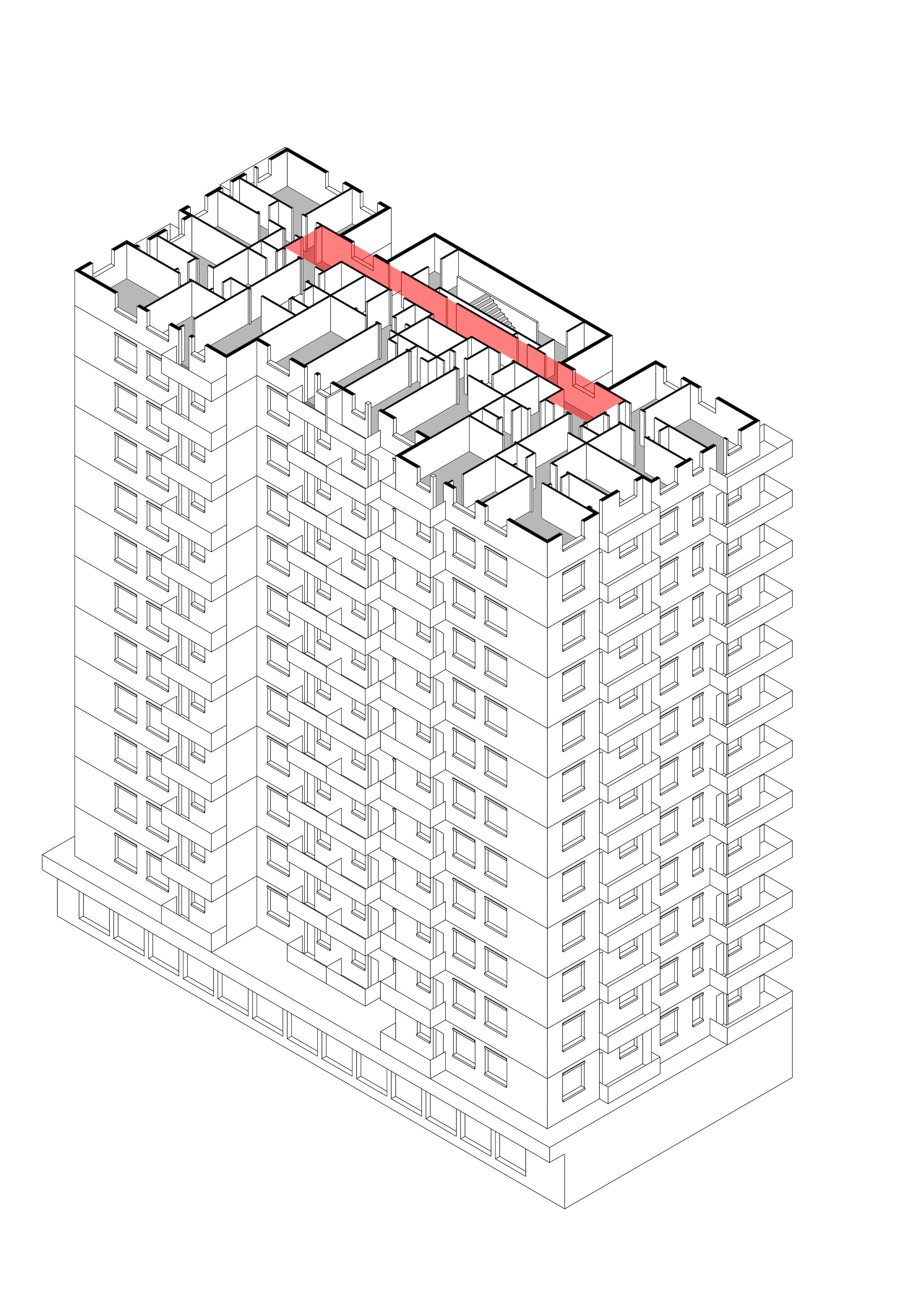

对于“香港模式”的模仿与复制一定程度上导致中国超大城市中的住宅出现了住宅形式与生活方式的矛盾。张开济等专家与学者的反思并没有阻挡房地产开发中采用、复制和发展“香港模式”的浪潮。1998年在上海开始建设的中远两湾城 15) 项目即是其中的典型代表。整体规划借助由多个塔式高层住宅组成的板式建筑形体以获得最大的容积率。为了获取苏州河的“通透”视野( 图 16),建筑的面宽从南向北逐渐变宽。南面建筑由高层塔楼联立成为 2~5 个单元的板式建筑,平面采用典型的“香港模式”。鉴于北面的高架、轻轨和铁路带来的嘈杂环境,住宅区北面布置了长板式高层住宅将居住区与外部隔离,总体长度达 700m[28](图17)。出色的景观与地理位置使中远两湾城的定位为高端居住区,但它最终却沦为了上海最严重的群租居住区。高层塔楼中的电梯间变成了“垃圾场”,楼梯间甚至沦为“厕所”[29]( 图18),成为了严重影响居住品质的消极空间。

图16 高层塔楼创造的“通透”居住环境

图17 中远两湾城总平面图

图17 中远两湾城总平面图

中远两湾城的设计与使用之间发生错位也反映了“香港模式”中的高层塔楼住宅是一个矛盾体。高层塔楼住宅应只是在多种居住模式下可选择的住宅类型中的一种。历史上的高层住宅始终不曾在一个时间段内成为最宜居的住宅类型。即便借助电梯实现居住品质与建筑高度的倒转,纽约的豪华顶层公寓也仅在 20 世纪初短暂成为所有人追求的居住选择 16)。内地的居民在房地产市场的“裹挟”下也与香港居民一样被迫接受了高层塔楼,作为近乎唯一的住宅形式。在今天的高层塔楼住宅中,每户面积被设计得越来越大,大面积的高层住宅是对家庭化生活方式的回转。高层塔楼住宅中的大阳台与屋顶露台是在城市高密度环境下追求独立住宅中“私人生活的不受外界干扰”的产物。但集合住宅的本质是服务于城市集体化倾向的生活方式,因为避免不了许多空间的共享。而且无论住宅内的面积如何增大,高层住宅始终不能满足人在室外与自然环境进行互动这一基本需求。当被作为一种高端住宅区时,高层塔楼住宅就产生了城市集体化形式与家庭个体化生活方式的矛盾。这个问题在今天的疫情期间已变得尤其尖锐。

5 未来 :居住模式再思考

受到“香港模式”的影响,中国的住宅开发长期以来落入了密度的误区。误区体现在将容积率与建筑高度进行线性关联,较少将住宅形式与生活方式及对密度的感知相联系。无论是板式还是围合式的组织方式,都比点式住宅在提升密度上有着更高的效率,高密度并不意味着高层[6]88-89。在“苏联模式”与“香港模式”的共同影响下,中国的住宅区形成了独特的模式 :即街坊制与邻里制的叠加。商业裙房以邻里制的方式将街区围合成一个封闭街坊,高层塔楼以邻里制的方式相对自由地分布在这个封闭街坊中。这种商业化成熟度高且易于管理的布局在我国超大城市中的复制一定程度加剧了“千城一面”,并进一步导致了生活方式与住宅形式的断裂。如徐景猷与方润秋所提倡的,多元化的建筑组合才是最大化提升住宅用地效率的方法。通过高层与多层、塔式与板式的结合可以显著提高居住区的“紧凑度”,兼顾密度与宜居性之间的平衡 [30]。

住宅的设计应更多关注居民的生活方式。随着科技的进步以及疫情的冲击,生活方式可能如段义孚所说的那样步入两极 :依赖于技术使人们的生活在物质层面愈加分离,即是一种家庭个体化和内向化的生活方式 ;亦或是反过头来愈加珍惜具有社会亲密 度的状态,即是一种城市集体化和外向化的生活方式。在追求多元化融合的当今社会,这两种方式极有可能在未来长期共存。如此 "极端化"生活方式应该是中国的新居住模式面临的重要挑战。通过对中国现代住宅历 史的回顾与再思考,可以为居住区提供以下 设计要点。

1) 高密度是前提

在当下以适用、经济、绿色、美观为导向的中国城市建筑发展背景中,高密度必将长期成为城市住宅的基本要求。合理的高密度可以活跃城市街道氛围,也能降低能源消耗以实现“双碳目标”。因此高密度住宅对城市的社会稳定和可持续发展都是必要的。

2) 明确的边界范围

中国人继承下来的“墙文化”一直影响着中国的城市形态 [13]37-65。通过“墙”划分边界不仅出于对安全的考虑,更多在于对不同性质、不同层级的空间做出一个明确的限定。这在高密度环境下多种空间类型与居住群体的并存尤为重要。盲目追求西方式的渗透性 (permeability) 和混合使用 (mix-use) 并不符合中国人的生活方式。根据密度的感知原理,盲目将西方式的开放居住区在中国的超大高密度城市中进行复制反而可能使生活环境变得嘈杂和混乱[6]91。住宅与公共生活保持一个“若即若离”的关系,是中国城市空间发展历史中出现过的一种理想状态[31]。这种状态需要在物质空间上保持紧凑,也需要通过明确的边界对空间在感知上进行明确地界定。

3) 适合家庭个体化生活的居住空间

具有私密性的居住环境是人类的基本需求,也体现了建筑对居民的人文关怀。在生活水平日益提高的今天,中国的居民对个体化生活不仅停留在有足够面积的厨房和卫生间 17),也需要私密和适宜的室外空间。多子女的家庭应以住在低层的住宅为宜。在新冠肺炎疫情等城市紧急状态期间,居民有可能面临长期居家隔离,这使私人的室外空间对人的心理健康变得更为重要。多层高密度的形式多利用巷道创造空间过渡,开放的公共空间比起封闭的楼梯间和电梯在疫情期间风险更低且易于维护。新式里弄住宅已经证明可以通过低层的建筑形式实现相对较高的容积率。多层或低层住宅没有理由成为住宅中的“奢侈品”,而是应该成为中国家庭最主流的选择。

4) 适合城市集体化生活的居住空间

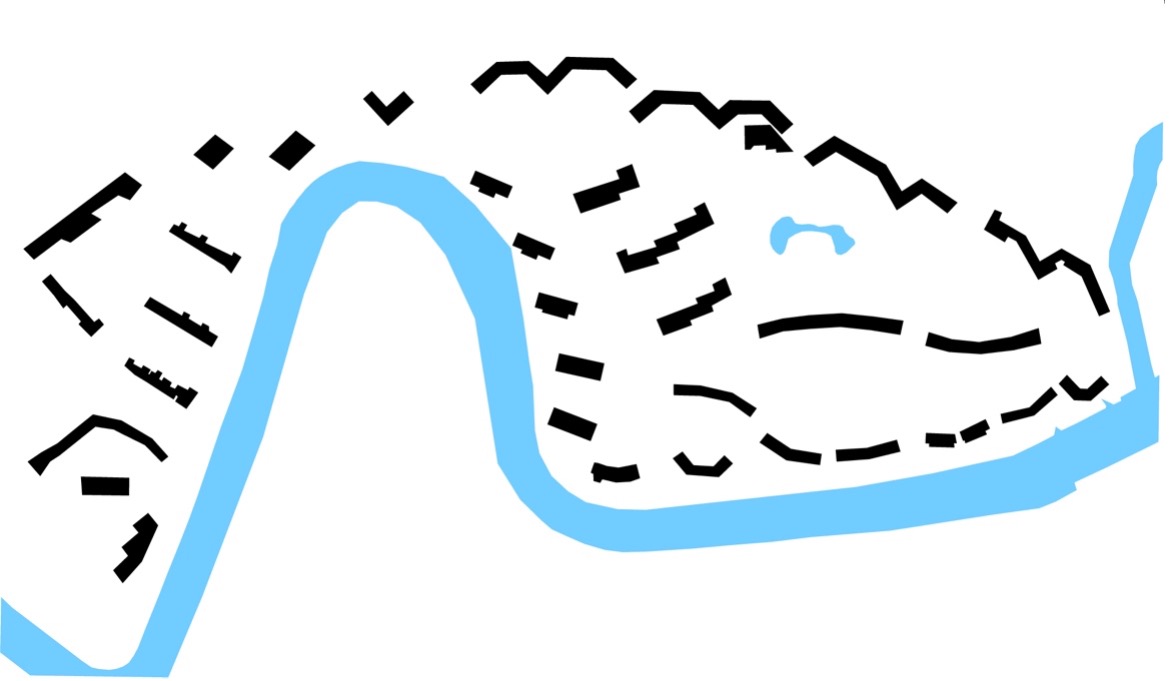

高层住宅并非一无是处,数量适宜的高层住宅仍是提升密度的有效手段。张开济与徐景猷、方润秋其实早已达成了共识,高层住宅可以以紧凑的方式为单身或者无子女家庭提供适用的居住选择。年轻人工作时间相对较长且有更多的社交生活,对住宅朝向的需求相对较低。这样的紧凑型高层住宅可以为市场提供差异化的产品,作为保障性住房成为年轻人在初入社会时的过渡性选择。同时,集体化的住宅通过提供例如食堂等基础设施可降低年轻人日常生活的负担。高层住宅应作为完善住房供给体系的方式予以适量的建设。但大规模的高层保障性住房已在西方经验中被证明极易沦为产生显著阶层隔离的贫民窟 (class ghetto)。在悉尼等西方大城市中已通过政策强制将保障性住房作为商品房的配套设施一起开发,以实现社区内人口结构的多样性[32]。因此,包含多种建筑形式以分别满足家庭个体化与城市集体化生活的居住区将在完善住房供给体系的过程中具有显著的优越性。除了沪东住宅区内的混合层数街坊,这样的混合模式在上海原法租界和 1990 年代开始的温哥华都出现了具有建设性的案例 [11, 33]( 图19)。

的混合模式居住区案例-1662689435529.jpg)

图19 位于温哥华福溪(False Creek) 的混合模式居住区案例

结语

我国现代住宅的发展历程即是在经济性与高效率的“镣铐”中寻求宜居性的过程。建筑师与开发商以效率与利润为导向而较少考量生活方式的差异化,一定程度加剧了我国“千城一面”的城市面貌。中国传统的居住模式与高效率并不矛盾。人本化的中国新居住模式应该更多地兼顾不同的生活方式,变得更多元化以提升社会韧性、应对城市紧急状态的冲击。这个过程中不应盲目套用西方的理论,而是因地制宜地从中国人的生活方式出发。具有高密度、明确边界并能满足家庭个体化与城市集体化生活的混合式居住环境,将是未来城市住宅发展需要具备的条件。中国的住宅区应在人本化、数字化和生态化的目标下,通过多种住宅建筑模式实现高密度、紧凑型的居住空间。如何通过住宅建筑模式的混合实现对不同生活方式的回应,是未来中国住宅研究的一个新视角和重要课题。

注释:

1) 来源于克里斯托弗· 史密斯 (Christopher Smith) 于 2020 年 5 月 30 日发布的对段义孚的采访。

2) 石库门住区的容积率为 1.1~2。而新式里弄住区的容积率为 1.5~2.5。同时期的公寓的容积率一般为 1.5~3,大型公寓的容积率可超过 6,花园洋房的容积率为 0.4~0.7。

3) 根据徐景猷和方润秋的观点,苏联的邻里制小区与美国规划师、社会学家克拉伦斯· 佩里 (Clarence Perry) 提出的邻里单元相似。而水亚佑则认为,苏联的邻里制小区比邻里单元规模更大、密度更高且具有统一性和计划性。同期位于上海的曹杨新村即采用了邻里单元的规划理念,其总建筑师汪定增毕业于美国伊利诺伊大学厄巴纳- 香槟分校。但在当时邻里单元被认为是美国的规划理念,汪定增因在曹杨新村的规划设计中没有采用苏联的最新技术而在 1956 年进行了自我批评,承认曹杨新村的低密度形式是小资产阶级的“花园城市”(Garden City) 的类型,标准过高,带有盲目进行建设的情况。

4) 百万庄住宅区位于北京西二环外, 始建于 1953 年,1956 年全部完工。街坊形状接近正方形,东西方向长约 504m,南北方向宽约 419m,总面积为 21.09hm2。根据 1958 年的调查,在人口方面,居民为一、二、三机械部及地质部的职工与家属,居民总人数为 7846 人, 最大居民人数可以达到 10998 人 ( 人口密度为 372~521 人/hm2)。总建筑密度为 24.19%,居住用地的建筑密度略高,达到 32.47%。街坊内以 3 层建筑为主,容积率约为 0.6。这在当时属于密度较高、感觉较“拥挤”的住宅区。以上数据自参考文献 [18]。

5) 平面系数是 1950 年代最常用的一个衡量建筑效率的指标,也称为 K 值,计算方式为 K= 居住面积/ 建筑面积。在当时建筑平面格局高度相似的情况下,K 值越低意味厕所和厨房占比越高,是居住标准较高的一个表现。

6) 汪骅在评价密度时选取的指标为建筑密度、公共活动场地比率、绿地率以及道路用地比率。汪骅选取的两个案例中,在建筑进深与层数相同的前提下,行列式与围合式能够以相同的建筑密度进行规划和设计,即二者的容积率也相同。在关于围合式和行列式的容积率的对比上,汪骅通过案例对比得出的结论与莱斯利·马丁 (Leslie Martin) 及莱昂内尔 · 马奇 (Lionel March) 通过几何分析得到的结论略有不同。

7) 欧洲街坊中的服务设施大多是沿街的店铺,街坊中围绕的大多是绿地等开放空间。陈瞰认为,张开济在设计百万庄时受到了邻里单元的影响,因此出现了商店和小学等出现在住宅区中心的布局方式。

8) 沪东住宅区由长白、控江、凤城和鞍山 4 个新村构成,总用地面积达到 500hm2。其中比较具有代表性的是凤城新村中的混合层数街坊。这个街坊的总面积为 5.28hm2,总建筑密度为 21.4%。沪东住宅区是一个工人住宅区,根据不同人均面积标准设计人口范围为 2520~5040 人 ( 人口密度为 479~958 人 / hm2)。街坊内包含 3 层住宅、4 层住宅、5 层住宅以及 9 层塔式高层公寓 4 种形式,平均层数为 4.2 层,容积率为 0.43。以上数据自参考文献 [14]。

9) 尽端路 (cul-de-sac) 首次出现在雷蒙德· 昂温(Raymond Unwin) 设计的汉普斯特德园郊 (Hampstead Garden Suburb),一个在花园城市思想指导下的低密度住宅区。昂温设计尽端路的初衷是通过明确的空间过渡创造安静的生活环境。

10) 前三门住宅工程在 1975 年开始设计并建造,用地面积为 22hm2,与百万庄住宅区十分接近,但用地东西方向全长 5km,大部分落在老护城河的河坡上,是一个东西走向的狭长地带。前三门高层住宅群以 9~13 层的板式高层为主,穿插若干 11~15 层的塔式高层。设计可住人口达到 7000 户,共 3 万多人( 人口密度 1363 人 /hm2)。建筑密度为 33%,容积率达到 2.72。以上数据自参考文献 [21]。

11) 高层住宅的 K 值必然会显著低于多层住宅,例如前三门项目的K 值低至 0.45。从这个阶段开始,中国的住宅项目几乎不在见到关于 K值的记载。

12) 张开济在对私密性进行讨论时即是从英文含义及其在西方语境下的理解进行的。

13) 这些香港的高层居住区人口密度可一般为 3000 人/hm2,最高可达 5400 人/hm2,容积率一般为 3.8 左右,最高可达 6.7。以上数据自参考文献 [25]。

14) 据上海市第七次全国人口普查主要数据公报。

15) 中远两湾城作为上海规模最大的商品房项目之一, 位于苏州河北岸, 用地 49.5hm2, 以 24~35 层的高层住宅为主, 规划居住人口 35800 人 ( 人口密度 723 人 /hm2),建筑密度仅为 11%,容积率为 3.23。这样的密度指标没有达到“香港模式”的标准,比起前三门高层住宅群的提升也是十分有限。以上数据自参考文献 [28]。根据《国务院办公厅关于全面推进老旧小区改造工作的指导意见》,2000 年底以前建设的居住区被认定为老旧小区。以此为依据,2000年可以作为一个历史断限点并使在此之前建成的案例具备“时间距离”以开展历史学研究。

16) 无论是古罗马时期的 insula 还是 19 世纪的巴黎公寓,住宅的位置越高、品质则越低,这孕育了大量阁楼作家与画家。但电梯诞生后,住宅的品质与位置发生了一定倒转,高层住宅的较高部分在同一建筑内变成了相对品质较高的居住选择。

17) 据《上海住宅建设志》,即便到 1978 年,上海住宅的成套率仅达到 60%,大量住宅仍没有配备独立的厨房和卫生间。

参考文献:

[1] 李振宇. 上海中心城区住宅日照间距等规定刍议 [J]. 城市规划学刊 , 2005(1): 79-82.

[2] 刘华钢. 广州的高层花园住宅[J]. 建筑学报,

2006(4): 75-78.

[3] 李如如 , 袁奇峰 .“高低配”住宅小区问题分析、形成机制及改善建议—以广州为例 [J]. 南方建筑 , 2021(3): 106-113.

[4] 窦以德. 回归城市—对住区空间形态的一点思考 [J]. 建筑学报 , 2004(4): 8-10.

[5]MARTIN L,MARCH L.Urban Space and Structures[M]. London: Cambridge University Press, 1972.

[6] 汪灏 , 阮昕 . 密度的误区— 一种理论框架的重构 [J]. 建筑学报 , 2020(11): 86-92.

[7] A Conversation with Prof. Yi-Fu Tuan on the Coronavirus Pandemic :A Geographer's Perspective on Nature and Culture in a Landscape of Fear[EB/OL]. [2020-05-30]. https://www.linkedin.com/pulse/conversation-

prof-yi-fu-tuan-coronavirus-pandemic-nature- smith.

[8] 吕俊华, 彼得· 罗, 张杰. 中国现代城市住宅

1840-2000[M]. 北京 : 清华大学出版社 , 2003.

[9] 马学强 : 近代上海城市内部的构造 :石库门街区形成与演变的考察 [M]// MA X, TAKASHIT. 中 日 城 市 史 研 究 论 集 , Beijing: The Commercial Press, 2019: 231-254.

[10] 沈华 . 上海里弄民居 [M]. 北京 : 中国建筑工业出版社 , 1993.

[11] 陈明华,马学强 . 追寻中的融入—上海复兴中路一个街区的百年变迁[M]. 上海: 上海人民出版社 , 2014.

[12] 刘刚 . 基于城市空间演进的上海近代居住建筑类型及其谱系 [J]. 建筑师 , 2017(5): 83-90.

[13] BRAY D. Social Space and Governance in Urban China : the Danwei System from Origins to Reform[M]. Stanford: Stanford University Press, 2005.

[14] 徐景猷 , 方润秋 . 上海滬东住宅区规划设计的研讨 [J]. 建筑学报 , 1958(1): 1-9.

[15] 水亚佑 . 国外住宅区和小区的性质与规模 [J].

建筑学报 , 1962(11): 21-22.

[16] 刘宾 · 托聂夫 . 城市住宅区的规划和建筑 [J].

建筑学报 , 1958(1): 23-30.

[17] 陈瞰 . 百万庄 新中国的居住样本 [J]. 中华遗产, 2016(10): 120-133.

[18] 李宏铎. 百万庄住宅区和国棉一厂生活区调查 [J]. 建筑学报 , 1956(6): 19-28+67.

[19] 汪骅. 关于居住区规划设计形式的讨论[J].

建筑学报 , 1956(5): 51-57.

[20] 胡淼. 沪东住宅区边界空间演变研究[J]. 住宅科技 , 2020, 40(4): 30-35.

[21] 张敬淦, 任朝钧, 萧济元. 前三门住宅工程的规划与建设 [J]. 建筑学报 , 1979(5): 16-

22+11-5.

[22] 张开济. 从北京前三门高层住宅谈起[J]. 建筑学报 , 1979(6): 21-25+6.

[23] 袁镜身 , 于家峰 . 香港几个住宅区规划设计介绍 [J]. 建筑学报 , 1980(6): 49-54.

[24] 梁应添. 香港住宅问题及规划设计概况( 上) [J]. 建筑学报 , 1991(7): 24-31.

[25] 梁应添. 香港住宅问题及规划设计概况( 下) [J]. 建筑学报 , 1992(4): 20-26.

[26] 朱自煊. 也谈北京住宅建设不能套用香港模式 [J]. 建筑学报 , 1998(9): 40-3.

[27] 张开济 .“香港模式”是北京住宅建设的发展方向吗 ?[J]. 建筑学报 , 1998(9): 37-39+3.

[28] 庄斌 . 中远两湾城 , 上海 , 中国 [J]. 世界建筑 ,2006(3): 94-98.

[29] 蔡佳瑜. 中心城区“群租房”问题协同治理研究 [D]. 上海 : 华东师范大学 , 2015.

[30] 舒平, 何洁, 任登军. 天津紧凑型住区适宜空间容量的量化模拟研究 [J]. 建筑学报 ,2016(S1): 77-81.

[31] RUAN X( 阮 昕 ). Confucius' Courtyard: Architecture, Philosophy and the Good Life in China[M]. London: Bloomsbury Publishing, 2021.

[32] 汪灏 , 于斌 , 汪夏明 . 中澳公共保障性住房的对比及启示 [J]. 建筑经济 , 2020, 41(7): 5-12

[33] BODDY T. New Urbanism: "The Vancouver Model"[Speaking of Places][J]. Places, 2004, 16(2): 14-21.

图片来源

图 1: 参考文献 [11]

图 3: http://www.qjtrip.com/topics/TopicDetail.

aspx?Id=1453

图 4: 参考文献 [18]

图 5: https://www.meipian.cn/312ora7a

图 7: 参考文献 [19]

图 8: 参考文献 [20]

图 9, 10: 参考文献 [14]

图 12: https://www.sohu.com/a/366724643_

806515

图 16: http://shunjie.cn/productcon.php?id= 62&classid=4

图 19: http://www.dplusgroup.com/project1. php?id=118&lm=101

其余图片均为作者绘制