《浮生·建筑》,

“…以建筑为借口,写一个人生的问题。”

“老同学阮昕,两年前从澳洲归来,就任上海交通大学设计学院院长。前不久,又于商务印书馆出版了他的文集《浮生·建筑》,内中收录的文章,大多曾发表于我所供职的《建筑师》和《建筑学报》上。这些文章,就文体而言,并不是严格意义上的学术论文,倒更接近于漫谈型的散文札记,因而被收入文库中的“光启随笔”,可谓适得其所。如果书也有其“命运”的话,要我说,这或许是此书最好的归宿了。

上个月,阮昕寄来新书,再读之余,渐觉封底荐语 “文虽浅近,其意则深”实非誉词。乃商议可否于沪上觅一方寸之地,邀学界数人,围炉夜话,聊一聊读后的心得。然迄今仍处非常时期,相聚燕谈似有不便,虽有幸邀到建筑历史理论学者王骏阳教授和建筑师庄慎两位老师,终不得不挪至网上,作一番三人行的笔谈了。”

——黄居正

黄居正 《建筑学报》执行主编

王骏阳 南京大学建筑历史理论教授

庄 慎 上海交通大学设计实践教授

黄居正 阮昕这本文集的写作风格属散文札记类,但各篇形散神不散,写合院、写中西比较、写民居、写人物、写教育……草蛇灰线,细入无间。而在写作风格上,恕我妄测,文集追慕钱钟书《谈艺录》,往渊雅一路走。因此,即便就文字而言,也颇别致,会带来不一样的阅读体验。不知二位老师有何感受?

王骏阳 作为一个历史理论学者,阮老师这部文集确实如黄主编所言,更接近漫谈型的散文札记,而不是严格意义上的学术论文。用阮老师自己的话说,是“藏理论教化于叙述之中”。这也许有阮老师心仪的里克沃特写作方式的某种影响。这种写作方式肯定更受当今年轻读者的欢迎,真的做起来却绝非易事,需要在优雅的叙述文笔和严谨的历史理论之间做出恰到好处的平衡。钱钟书先生曾经谈到中国诗文有一种他称之为“通感”的描写手法,即打通人的各个感官领域,拓展艺术的境界。钱先生说通感其实很早也在西洋诗文里出现。奇怪的是,亚里士多德的《心灵论》里虽提到通感,而他的《修辞学》里却只字不提。我想这一奇怪现象多少说明亚里士多德在对待思想逻辑与心灵感知上的矛盾。换言之,我们这里讲“通感”就不是诗文中那种人的五官和身体之间的通感,而是思想深度与阅读趣味之间的通感。阅读这部文集,你可以感到阮老师在追求这种理论写作境界上的良苦用心,值得学习。

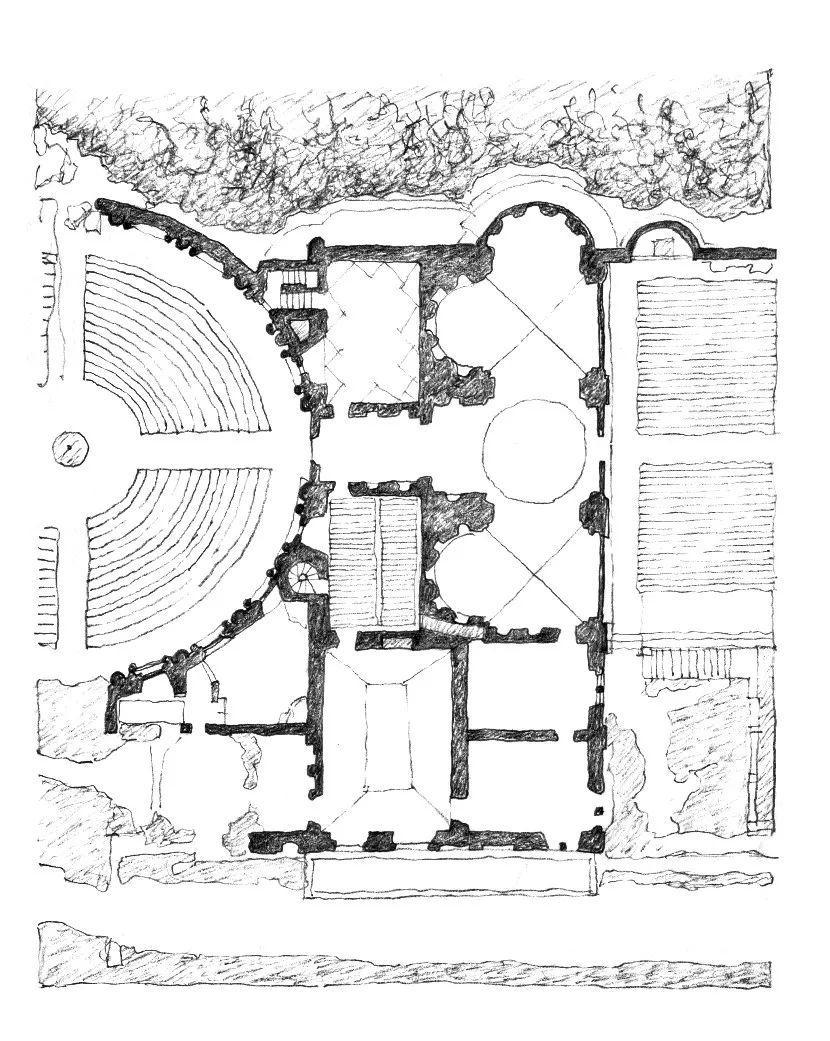

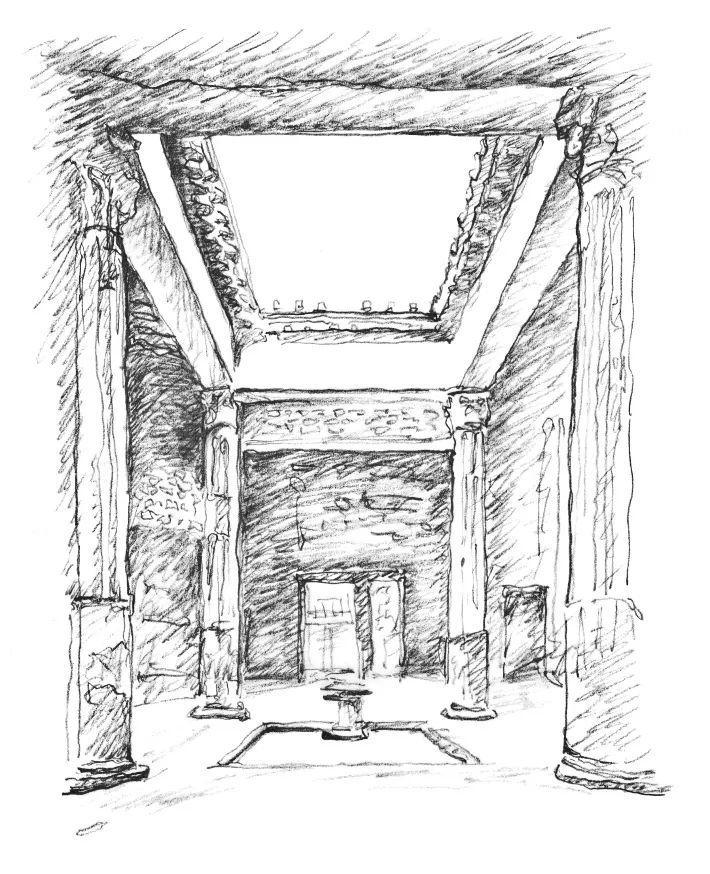

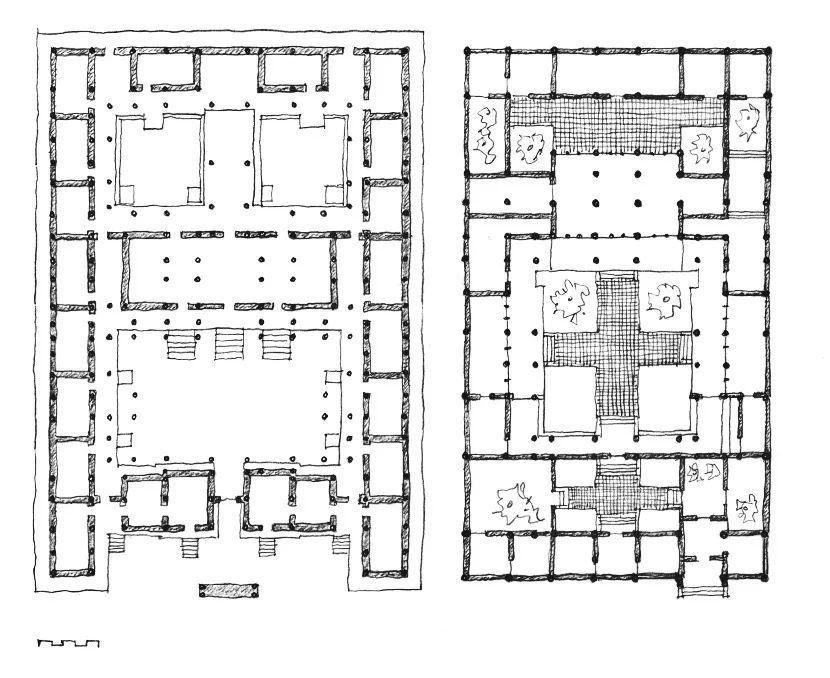

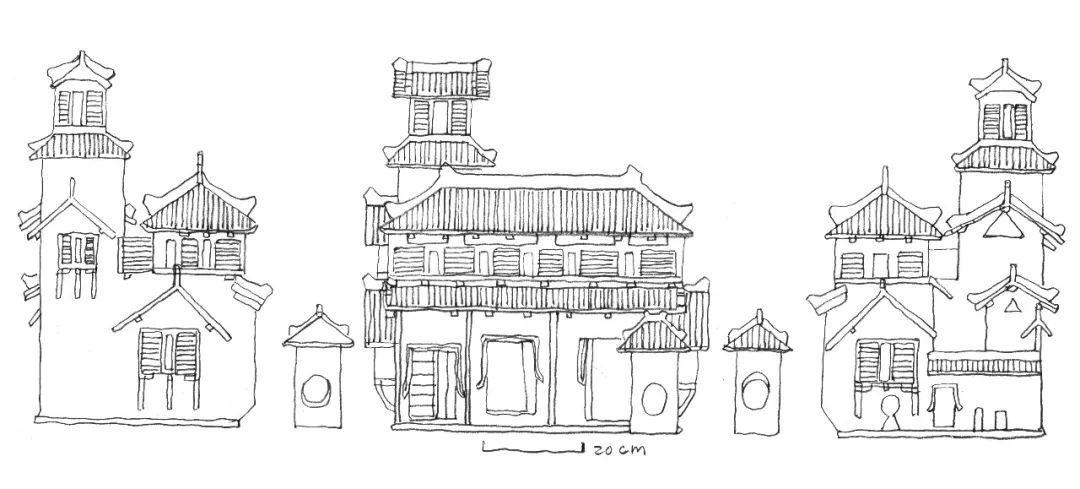

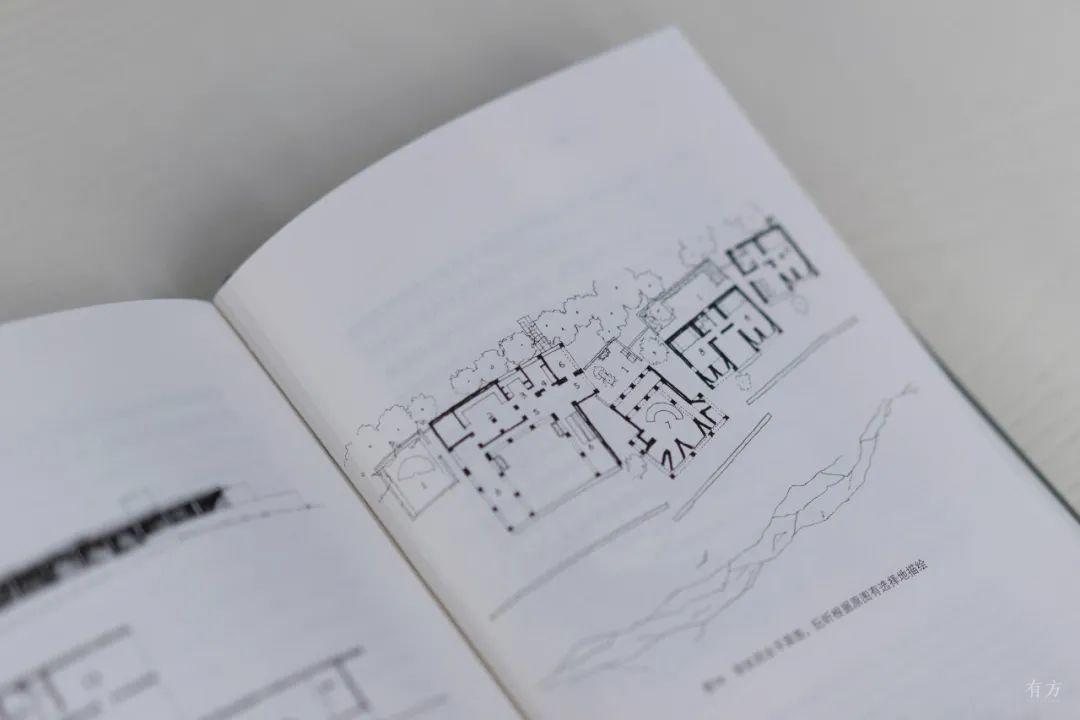

庄慎 我正是这个感觉。本书可读性很强,叙事丰富有味,说理自然。选编的文章结构组成很好。我觉得尤其精致之处是图文的配合节奏设计得好,对读者友好。插图的选择都用心,手绘漂亮!

———

黄居正 书名《浮生·建筑》来自于开篇长文之标题。此文分上、中、下三篇,虽说内容足够庞杂,却始终紧扣清晰的题旨:人世与安居之关联。就此主题,在上篇中,引出了中西文明相似的人居合院形态,皆源起于“天地之屋”的论点。这样的论点,在一般的中建史和西建史知识体系中似不曾见过,颇有新意。请问两位老师对此是何看法?

王骏阳 黄主编提出的这个与建筑历史理论相关的问题,也许可以用著名建筑史学家佩夫斯纳的一个观点为例予以说明。在他的《欧洲建筑概论》(Outline of European Architecture)中,佩夫斯纳有一个简短的引言,引言第一句是这样说的:“自行车棚是建物,林肯大教堂是建筑。”(A bicycle shed is a building; Lincoln Cathedral is a piece of architecture.)佩夫斯纳此言一出,立刻引起学界炸锅,从此成为广受诟病的“名言”。西方建筑学素有“大建筑”与“小建筑”之分,前者一般指纪念性建筑或者后来所谓的公共性建筑,如神庙、教堂、剧院、市政厅等,后者则涵盖更为普通的、民间的、实用的、通常也是匿名的建筑,如民居、马厩之类的。建筑史青睐“大建筑”而忽视“小建筑”,这种情况由来已久,但是佩夫斯纳这句话引发争议是因为人们认为,他作为一个20世纪的建筑学者竟然要为只唯“大建筑”是瞻,把“小建筑”打入冷宫的陈旧历史观重新建立合法性。这就好比中国建筑界曾有学者批评梁思成先生的中国建筑史研究只关注“官式”建筑而忽视“民居”建筑一样。有理由认为,这样的批评多少有些冤枉了梁思成先生。同样我们也可以说,上述基于“大建筑”与“小建筑”之分的批评其实多少误解了佩夫斯纳的原意。这是因为,佩夫斯纳的引言说完第一句后接下来还有一句,而这一句常常被人们忽略:“几乎任何足够在人进入的尺度上形成空间的都是建物;建筑一词只能用于从审美角度进行设计的建物。”(Nearly everything that encloses space on a scale sufficient for a human being to move in is a building; the term architecture applies only to buildings designed with a view to aesthetic appeal.)如此看来,“建物”与“建筑”的区别并不在于“大建筑”与“小建筑”,而在于是否具有审美设计。

佩夫斯纳所谓的“审美设计”指什么呢?他给出三个方面的内容。一是墙面的处理,窗的比例,墙与窗的关系,楼层之间的关系,装饰的使用等等;二是建筑外部的整体关系,如体量关系,坡屋顶或平屋顶以及穹顶的效果,进退的节奏等等;三是内部处理的感觉,房间之间的序列关系,空间的宽窄,楼梯带来的运动等等。佩夫斯纳说第一个内容是二维的,属于绘画性的;第二个内容是三维的,是雕塑性的;只有第三个方面的内容才是建筑性的,因为它虽然也是三维的,但是真正与空间有关。很显然,按照这样的标准,“小建筑”并不一定是“建物”,而是很可能成为“建筑”。话说回来,佩夫斯纳大概认为自行车棚通常缺少这些“审美设计”,所以只能是“建物”。今天回头看,我们也许会认为佩夫斯纳在最后这一点上的观点也显得陈旧,因为20世纪的建筑师早就发现自行车棚具有特殊的审美价值,甚至在一定意义上它也是经过“审美设计”的。

不过我们不再在这个问题上纠缠下去。之所以要把佩夫斯纳作为一个参照来回答黄主编的问题,是因为无论自行车棚是否具有“审美设计”,也无论“小建筑”通过“审美设计”是否可以摆脱“建物”的地位而成为“建筑”,这都不是阮老师《浮生·建筑》关注的问题。换言之,阮老师讨论居住建筑(domestic building)的问题当然是因为它们具有建筑学价值,需要作为“建筑”而不是“建物”来看待;但是这并不取决于它们是否具有“审美设计”,而是是否具有“意义”,这个意义就是建筑与“浮生”的关系。阮老师开宗明义:“浮生与建筑是一对永久的矛盾。人的心灵深处总有浮生之愿望,即现今所谓‘对自由之向往’矣。正因为人想浮生,而建筑让人安居乐业,于是建筑成为一门‘保守’艺术。”如此理解“浮生”多少与我们通常的认识有些相悖,但是分上、中、下三篇组成的“浮生·建筑”仍不失为作者对中西方居住建筑文化处理这一对矛盾之不同方式的理解,其切入问题的角度也与文集贯穿的“建筑即人学”的思想一脉相承,是要把建筑摆脱“造型”艺术的传统范畴,重新汇到“人学”的一种努力。

庄慎 我是一名建筑师,所以平时阅读建筑历史理论著作多少有些畏难,虽然未读之前知道阮昕老师的《浮生·建筑》是以札记漫谈的文笔写的,但我还是把它当成一本可能对我有难度的书看待。

然而开篇文章的第一句话却一下子将我拉入了一种熟悉的语境——“浮生与建筑是一对永恒的矛盾”。让我感到熟悉的是这句话的格式,一个判断句,而这样不容置疑的判断句正是建筑师在讲述自己想法与理念时经常使用的语气!待看完紧接着的两句:“人的心灵深处总有浮生之愿望,即现今所谓‘对自由之向往’矣。正因为人思浮生,而建筑让人安居乐业,于是建筑成为一门‘保守’艺术”。我即直觉地认为这会是一本建筑师可看的书:它在讲观念,在用观念构筑一个认知建筑的视角,这个视角直接设定了一种建筑在文化驱动方面的张力,这种张力来自于人与建筑这两个基本要素。

我以这样武断的个人兴趣开始阅读这本篇幅友好、插图用心的书,读完自觉正是如此。全书虽然文章写作于不同时期、着重不同角度,但都有序地围绕建筑与人的心灵之间的关系这一观念主题展开。我个人认为,作者将人之内心与自然、自我顺应和解的象征,赋给了建筑这一日常事物;将克服自然、自我约束、追求完全自由的愿望,赋予了“浮生”这一理想概念。由此建构起如下观念:正是人类内心的这两股力量,形成了建筑文化存在的一种张力,而这样的张力恐怕最终还是来自人的内在与自然的永恒关系。

因此,书中的一些概念,我理解为构筑性的思考。用一个视角——即建筑与个人和群体的心灵诉求之间的张力关系来衡量,穿越了历史与时空。“天地之屋”也是这样一个概念。这是看待建筑的一种方法,这个概念是作者个人化的,但同时无疑也是普适的。

通读全书,我觉得这本书确实像黄老师提到的“文虽浅近,其意则深”,喜爱建筑的人都可以从中获得相应的启发。

———

黄居正 中西虽同为合院,却因关于天地人神之观念迥异,其空间形态便产生水平与垂直的微妙差别。在遗存至今的汉画像砖和明器中,作者考辨出偏于一隅的塔楼,曾表明华夏文明有过更上层楼、向往自由的情怀。然而,无论是考古遗址还是现存的明清合院,却并未发现塔楼的真实存在。或许,水平向层层铺展的中国合院在规定了“入世”的规矩与秩序的同时,倘若能于内向性的院墙之中营造出一方山水,足可为“出世”的遐思提供无尽的想象资源,也因此规定了中国数千年来一成不变的横向空间格局。这一对塔楼的猜测和宅园之存在意义的阐释,似乎故意忽略了物质材料和结构技术的因素,仅以观念为统领,展开建筑史的推演,无论是作为建筑史领域的王老师,还是不得不处理实际建造问题的庄老师,两位究竟如何看待作者的这一阐释方法呢?

王骏阳 我对这个问题没有研究。刘敦桢先生《中国住宅概说》在讲到这个四川省出土的画像砖时说,这个建于附院的三层高楼应为紧急情况下(如盗寇侵入等)供主人及相关人员避难之处。刘先生还说山东曲阜孔府内有类似建筑,但结构改为砖砌外墙。我基本上比较倾向从实用的角度看待这个问题。阮老师文中有一点给我印象比较深刻,就是中国文化在处理浮生·建筑这一对矛盾时,或者说在克服建筑的“保守性”以追求“浮生”时,不一定采用西方文化注重的建筑手段,而是可以通过诗词等文字性或文学性的方式。西方文化除了建筑手段外,壁画和天顶画也是常用手法。按照佩夫斯纳的分类,壁画和天顶画其实不是真正建筑性的,但还是很讲究与建筑的配合;而中国文化使用诗词等文学手段倒是可以完全不在乎与建筑的配合,最多只是找个恰当的位置挂副对联或匾额之类的。这样看来,塔楼多半还是实用性的,而不是作为向上的某种精神超越而设置的。

庄慎 这里有一个有意思的问题:为什么空间与形式更容易用来解析文化象征,而物质构造则相对难呢?

我猜想也许是因为建筑的空间与形式容易与人的行为、经历关联,因此更具叙事性的特质。叙事性在形成文化象征的过程中起到很大的作用。而与构筑、技术联系紧密的物质的材性与呈现,则与人的生理感知、联想关联更密切,因此其特质直觉感性而缺乏叙事性与解析性,最终也难以用来关联文化象征。

———

黄居正 帕拉第奥的圆厅别墅,多年前曾去参访过,可惜不开放,没能进去。虽说怀着朝圣的心情,却仍心存疑惑,一个本该容纳俗世生活的家,为何设计成庄严肃穆的大庙一般?这样的疑惑,萦绕心头多年。直至读到“浮生·建筑”之中篇,方知此乡间大宅并非为一般居家所用,而是帕拉第奥为着笃行“建筑为道义和责任的实践”之古训。从中厅高阔的空间向外望去,视线穿过两旁房间的墙面,远处的风景撩拨着来此“沉思”的人文主义学者们。

作者与罗宾·埃文斯的观点大相径庭,认为意大利文艺复兴时期的别墅,如同一架“立体取景器”,将仰望苍穹、对天之敬畏导向了布克哈特所说的对人和对世界的关注。古希腊、罗马的“天地之屋”,此时演变成了文艺复兴的“风景之屋”,建筑现代性由此略见端倪。通观此文之中篇,对西方前人学者分析性的修正和批判散落在各个角落。据你们对帕拉第奥圆厅别墅的理解,认为作者的观点站得住脚吗?一个经典作品,总是会被不同的研究者站在不同的立场上加以阐释,从而不断丰富作品的意义,并因此推动学术的进步与发展。当然,前提是要有一个良好的学术生态,你们认为国内学术界形成了这样的学术生态了吗?

王骏阳 圆厅别墅在帕拉第奥别墅中独一无二,柯林·罗《理想别墅的数学》一开始提到的就是这个建筑。我在给研究生上历史理论课讲到这部分内容时总是强调,所谓“理想别墅”在这里绝不仅仅是理想的形式,那是“数学’要讨论的问题。对于帕拉第奥和柯布来说,“理想别墅”首先是一种生活的理想。所以柯林·罗引用帕拉第奥描述别墅主人的“理想生活”:“它的主人,身居这个人造秩序的某处,丰硕的家业尽收眼底,田野和花园之间的反差令他荡气回肠;面对世事之变幻,冥思古人简朴之德行,他的生活井然有序,他的庄园宛如天堂一般。”既然如此,帕拉第奥将罗马万神庙的形式用于世俗的别墅建筑就很好理解。而且,尽管圆厅别墅在形式上比万神庙更为中心化,四个立面完全相同,但是它中间大厅的顶是万神庙式的,而没有采取伯拉孟特的坦比哀多式。后来的“帕拉第奥主义”(Palladianism)有将中间大厅的顶换成坦比哀多式,但是帕拉第奥自己不会这样做,因为对于帕拉第奥来说,罗马即理想。尽管如此,圆厅别墅体现的更像中国的入世理想,而不是向往“浮生”的出世哲学。圆厅别墅是罗马理想的世俗化。

庄慎 有设计师的建筑的有趣之处,是设计者的意图与研究者的解读有种奇异的并行。我不清楚圆厅别墅曾被多少次从某个角度解读定义为经典,但无疑这是从人学角度的一次。

作者沿着探究建筑与个人或集体心灵关系的思路,把圆厅别墅解读为一种象征的典型形式。本书在此讨论了象征。对于圆厅别墅的解析,设想了建筑与自然组成的关系与人之内心间的象征关联,这样的分析指向思考方式,我认为亦隐隐指向创造方式,呈现出方法的概念。在我眼里,这是一本概念之书,阅读起来思想会不断被触发,很有趣。

说到国内建筑圈、学术圈的生态问题,我认为在于理论与实践各自处理知识的方法有限,一旦局限于各自习惯的语境,便无益于触动启发继而形成真正的丰富。如果理论学者对具体实践的思维不感兴趣,实践者觉得理论解析与己无关,就不会有真正良好的生态。

———

黄居正 大概二、三年前,曾读过加拿大汉学家卜正民的著作《维米尔的帽子:17世纪和全球化世纪的黎明》。书中透过对维米尔七幅油画中衣帽服饰、餐具物品的考证与分析,细致地勾勒出了17世纪由荷兰东印度公司编织出的一个外向的全球贸易网络。而在“浮生·建筑”的下篇,维米尔画作中侧光的运用,以及日常闲适的家居生活,在作者看来却弥漫着内向的情绪。这样的内向情绪,反映在英国18、19世纪庄园住宅的平面中,便是因阶级分层而出现的走廊。这条带来“内向浮生”的走廊成为了建筑现代性的表征,并在英国布尔乔亚式的维多利亚时代得到了全面的回应。这一对建筑现代性的看法,与我从波德莱尔、本雅明那儿理解到的现代性,似乎有着较大的差异,也因此让我饶有兴味地读完了这一篇。请问两位同意作者的观点么?你们又是如何看待建筑现代性的呢?

王骏阳 “浮生·建筑”的下篇主题是内向性,又曰人的“内心世界”。通常人们从维米尔绘画中看到的更多是所谓“日常性”,只是维米尔仍然为“日常性”赋予某种超越的维度,也就是光。光既可以是日常的,也可以具有神性,这取决于人的理解。“内向性”肯定是反“现代性”的。维米尔时代其实还没有到马克思所谓“一切坚固的东西都烟消云散”的“现代性”时期,还没有因对这种“现代性”状态的恐惧,而需要以建筑的内向性进行反抗。维米尔的时代大概只能算是一个早期现代。但是阮老师“从内向性”来解读维米尔绘画别有一番新意,也符合阮老师这篇文章的主旨,即现代人梦寐以求的自由“浮生”其实很脆弱,不堪一击,需要建筑重新赋予现代人“诗意的栖居”。密斯晚年向“古典”的回归或许有此意,不过在阮老师看来,即使回归了,“浮生”与建筑的矛盾仍远未得到解决。回归久了,又要向往“浮生”。似乎只有林语堂这样的才能真正“安居乐业”。

庄慎 “浮生·建筑”下篇中谈及的建筑内部问题,是我十分关注的,因为我认为“内部”问题是未来建筑研究的一个大话题。书中梳理了人的社会生活向建筑内部投射的过程,并点明了这一过程与人对外部世界的探索征服过程相联系。这是我觉得大有意味的地方。

我的知识对于现代性的内涵了解不多,但直觉的想法是,人类历史现代性的转变,其力量之强大,迄今或许尚难以衡量。对于寻找建筑永久的内在核心和原则而言,那孕育变革、产生变革的时代所呈现的各种变化的现象,都是珍贵的对象,变革时期的生死每一瞬间都值得我们思考。站在实践者角度,总希望这样的思考不仅关乎历史的完整揭示,而且关乎对于未来的启示。

———

黄居正 2005年,阮昕与里克沃特共同发起了“土地恩怨”北京国际会议。之后,由我着手负责引进里克沃特的《城之理念》和《亚当之家》两本名著。中文版出版之际,特邀阮昕撰写了前言“建筑历史与人学”,如今也收录在这本《浮生·建筑》里了。中国有“文如其人”之说,虽然此文的核心是介绍两本名著的观点,但通过对他人生轨迹以及其学术圈轶闻趣事的生动记述,既可让我们对里克沃特的观点 “建筑即人学”多一份理解,又能对形形色色从西方舶来的思想多作些批判性的反思,不知两位老师如何看?

王骏阳 里克沃特在西方建筑历史理论界大名鼎鼎,学术上独树一帜。我第一次见他是1993年在北京清华大学,那一年我在清华参加吕俊华老师的南池子研究改造项目,里克沃特造访清华,我去听了他的讲座。最近十几年在国内上研究生的历史理论课程,常提及他的《亚当之家》,对于阮老师文集中强调的里克沃特的一个观点深以为然,也就是建筑历史理论之所以一再回到“原始棚屋”,是为了对习以为常的建筑之事重新进行思考。不过我一般很少从“建筑即人学”的角度理解里克沃特,比较习惯关注于“物”,这是阮老师这部文集给我的启发。

庄慎 有时候读书就像一种思想的对谈,我们通过读书而了解作者的爱好、观点、价值取向,在思考过程中触发自身对相关事物的思考。

“建筑历史与人学”这一篇章,我阅读时十分有这种感觉,而且有一种双重性的意味。一方面,介绍里克沃特的关于人学的学术研究与主张,另一方面我觉得更有意思的是,作者在读、在描述里克沃特的时候,我仿佛看到了一面对谈的镜子,间接看到了作者自己的兴趣与价值取向,不仅在学术观点上,也在治学方式甚至言语文风上。

我注意到其中描述了作者“读里克沃特著作时曾感到里氏与钱钟书先生的神似:虽然都学贯人类文化思想,文语里却不见理论教化之腔调。字里行间庄谐兼备,处处闪现思想之火光。更为相似的是,著作者个人之灼见在稍事偷懒的读者眼里往往被淹没在渊博的学问里了。”在看了前三章“浮生·建筑”、发现本札记的文笔内容更接近建筑认知观念的构筑后,我回头再来看本书的言语风格与作者的观念表述,突然有种在这里偶遇作者的感觉。

通篇不止一处出现这样的情况:作者在与里克沃特交流,我作为旁观者在看作者与里克沃特交流。又比如本章描述的里克沃特在埃塞克斯大学的经历,年轻的新任校长的气盛与理想模式的教学实验,这不禁让我想起了阮昕老师现在的身份,有一种“哦,原来这也是有关的”的感觉。此外,最重要的是在这里同时也找到了影响作者、为作者接受,使其将浮生·建筑创新组织为一组张力概念的相关理念影响——建筑即人学。

———

黄居正 2017年起,在南京、上海和北京陆续举办了“毕业于宾夕法尼亚大学的中国第一代建筑师展”,巴黎美院的布扎体系重新回到人们的视野中。年事稍长的建筑学人,多多少少接受过布扎体系的教育。不过,与许多从西方传来的坚船利炮一样,我们往往关心的只是器物是否合“用”,至于器物背后隐藏的哲学思考,即“道”和“体”,却是无关紧要的。在“无用之用——从建筑论人文教育”一文中,作者将布扎体系中几个最为关键的概念——parti、poche和character——纳入到了人类学的阐释框架之中,并最终与西方悠久的人文主义传统挂上了钩,认为这才是巴黎美院教育体系中的核心。请问两位老师,现代建筑教育中这些概念及其涵盖的内容仍有存在的必要吗?大学建筑教育中的职业技能培养与人文通识教育之间又是一个什么样的关系?

王骏阳 中国现代建筑学受到美国版的“布扎”体系的影响,这是最近数十年学界一再说到的议题。不过这种影响究竟只是“渲染”“词汇”和“语法”之类的“皮毛”,还是有其他更为实质性的内容,这个问题讨论的并不多。事实上,“布扎”的许多重要概念在现代中国建筑学中没有出现,甚至到现在还没有对应的中文术语,以至于阮老师文中只能使用原文。之前因为写柯林·罗《理想别墅的数学及其他论文》中文版导读,对这方面的问题进行了一些讨论,后来光明城微信公众号也有一个推送,这里不再赘述。至于这些概念及其涵盖的内容对于当代建筑学是否还有存在的必要,我的回答是肯定的,至少在建筑设计完全被人工智能和算法生成取代之前是这样。但不是说算法生成与parti完全无关,而是算法生成缺少对人类欲望的理解。我在研究生历史理论课上讲parti(我译为“格局”)通常和diagram(图解)与program(功能计划)放在一起讲,常举的一个例子是库哈斯的西雅图公共图书馆。它的剖面图解体现了一种空间格局,而这个空间格局来自于建筑师对功能计划的创造性解释,而不是功能的大数据分析及其形式生成可以获得。按照我的理解,阮老师文中结尾处所言“一个建筑parti的意图即是激活人与人之间的关联,同时更令栖居者个人感到人生的乐趣”其实就与这个问题相关。

庄慎 当代建筑教育面临的情况与以往时代不同。构成建筑的内部环境与影响建筑的外部环境都比现代主义早期复杂很多。一方面,虽然主要的结构材料没有根本性的革命,但是结构方式、建筑构造、材料种类、建筑设备类型日益繁多,在学校期间根本无从系统完成相关的认识与训练,这使形式与视觉培养基本上失去基础,以往这方面的训练内容无法再满足当代的要求。另一方面,影响建筑的外部环境,包括社会文化、经济发展、社会需求等,也日益多元复杂,功能、模式与建筑的对应性不能轻易被归纳。

这种情况下,实践的方法只能在各种尝试中不断建立。像我们实践建筑师在实际工作中,早就需要自己不断寻找新的方式,仅仅用既有的方式与理念,往往只能做表面文章,似是而非,糊弄得一时而已。所以,不可想象学校还能不着力研究改变。事实上今天实践与学校已站在同样的起跑线上,建筑教育困难可想而知,面临着如何在短暂的时间内让学生学会今后自我学习的方式,以及可以启动实践的基础。

传统与现代教育的很多概念与内容并未失效,但是现在直接用于教授学生会过于低效。在我看来,有见地的理论学者不等于一定是有见地的建筑教育者,教育需要重新贯通认识论与方法论。教育者与实践者需要通力合作,建立起新的框架——既然布扎时期、现代主义时期都能够建立起普适的培养框架,当代没有理由不可以。我认为我们首先需要建立框架,因为在当代,设计思维、技术训练、建筑修养、个人养成,需要很长时间。在当代中国,人文意识的培养及其与技术的结合尚缺乏集中训练而成的条件。建筑学教育重点不能再是碎片化的知识培训与单层化旧有的价值理念推送,需要培养整体的设计思维与自我训练方法。要把建筑教育视为一种适用性的路径教育。有限的在校时间要完成能够生长的专业学习模式的训练。

———

黄居正 去年,南大举办了一次跨学科的建筑人类学学术研讨会,我在微信朋友圈中看到海报信息后,联系赵辰教授,央他帮忙,为《建筑学报》组织一期建筑人类学的特辑。这几天,我有幸预先拜读了已陆续完稿的十几篇文章,深有感触。这些文章,与此书中的“文化人类学与传统民居”一文的思路大体一致。此文中便借助了人类学的方法,把传统民居从形式美学和象征符号的惯常认知中摆脱出来,去研究精神文化与建筑形制是如何相互塑造的。那么,人类学等跨学科的引入,能否在拓展建筑学边界的同时,又保守住建筑学传统的学科范畴?

王骏阳 南大的那个人类学会议我没有参加,阮老师在会上有发言,好像讲的就是与文集中这篇“文化人类学与传统民居”相关的内容。学报即将刊出会议的特辑自然很值得期待。建筑学为什么要关注人类学?简而言之,就是克服建筑学中的“视觉中心主义”以及建筑师的形式至上主义,让建筑重新回到“人学”,回到人的生活、习俗、需求,关注这些与建筑形态的关系,理解真正的生活世界。这一点对于历史研究也许比较容易做到,但是一旦涉及到建筑师的工作,特别是现在方兴未艾的所谓“乡建”,问题就来了。加上现在“乡建”在很大程度上受到资本和权力的支配,就愈发远离“人类学”而去。

庄慎 我相信建筑学边界的拓展与内核的坚守是一件事。建筑学科围绕着人的生活、物质营造、人工与自然环境而构筑,其学科的基本内核不会消失。拓展、探索、发现既是向外的,也是向内的,前提是我们把变化发展与基本的问题一直放在一起对照、反思。就如同人类不断无畏地探索宇宙是为了更了解自身存在的价值一样。本书中描述的那些因为征服自然而安于内部的案例,同样揭示了相仿的道理。

问题是学科是否能秉持乐观的信心,将这些最基本的问题视作会穿越历史、超越生产力技术与变化的。

———

黄居正 建筑师的言说,往往与其作品的表达之间并不一致。“伍重真想现代吗?”一文,探究了伍重、路易·康、柯布等建筑师的心路历程,提出了所谓“现代性”的误区和悖论,且与前面多篇文章保持着某种内在的延续性。通读全文后,在我看来,作者或许最想表达的是,我们真的要毫无保留地去拥抱现代性吗?这个问题曾困扰了几代人,时至今日,我们仍不能将此置之脑后,请问你们是如何看待建筑中的现代性的?

王骏阳 现代性是一个大话题。简要地说,所谓“现代性”从来都不是单向的,现代性的后果也不是只有一种,而是鱼龙混杂,不仅有令人向往之处,也有人类的灾难,有学者甚至将纳粹对犹太人的大屠杀视为现代性的一种后果。现代性在使人获得前所未有的自由的同时,也导致一种无根基感。这样的矛盾反映在伍重等现代建筑师的作品中并不奇怪。不要说伍重、柯布、康这些建筑师,即使被阮老师视为彻底的“现代性”之化身的密斯,也不是只做玻璃盒子,他后来曾以设计院宅而著称,尽管最后都停留在方案阶段。好在王大闳后来把在台北的自宅建成一个很密斯的院宅,多少实现了他那位从未谋面的精神领袖的夙愿。

在这样的意义上来说,相对于无拘无束的“浮生”,建筑的作用就不只是“保守”,而是一种积极意义上的“回归”。应该看到的是,与后来的后现代主义相比,这些建筑师在建筑上的“回归”方式仍然是现代的,这体现在建造、形式、审美趣味等方方面面,也就是他们都试图用现代的视角对传统进行“价值重估”。而且,伍重的“传统世界”不仅包括中国,还有南美、非洲、伊斯兰、丹麦和欧洲。更重要的是,他有现代建筑传统作为资源。就他自觉继承现代建筑的某些传统而言,他是“想现代”的。在这一点上我的看法可能与阮老师有些不同。

庄慎 我想这看所处的专业位置。我从实践角度看理念与具体实践之间的区别,理念尤其是理论往往需要追求纯净精巧,而实践由于身处复杂环境与条件中,往往混杂不清,但凡经典作品其纯净度肯定为压倒性凸显。就实践而言,我认为混杂不清才是十分真实的状态,这也是具体实践的生命力所在,即便经典之作,细究也同样充满混杂矛盾。在具体实践时,有比遵循某种时代理念与精神指导更重要的事情要去完成,那就是用适合的方式为人们处理现实中需要解决的问题。有些工作动力与原则,随着时间而不再有效,有些则永久存在。就像生命的诞生、成长、衰亡,现代性的转变本身也会经历成熟与衰亡,与其对现代性的黄金时代念念不忘,不如通过研究现代性的转变本身思考何种力量会永久存在,新的力量是否正在积累与孕育?这也是我觉得当代建筑迫切需要基础研究的原因。

就实践与理念两者的联系而言,纯净理想与复杂矛盾之间的张力,正是彼此成就的最具魅力的一层关系。

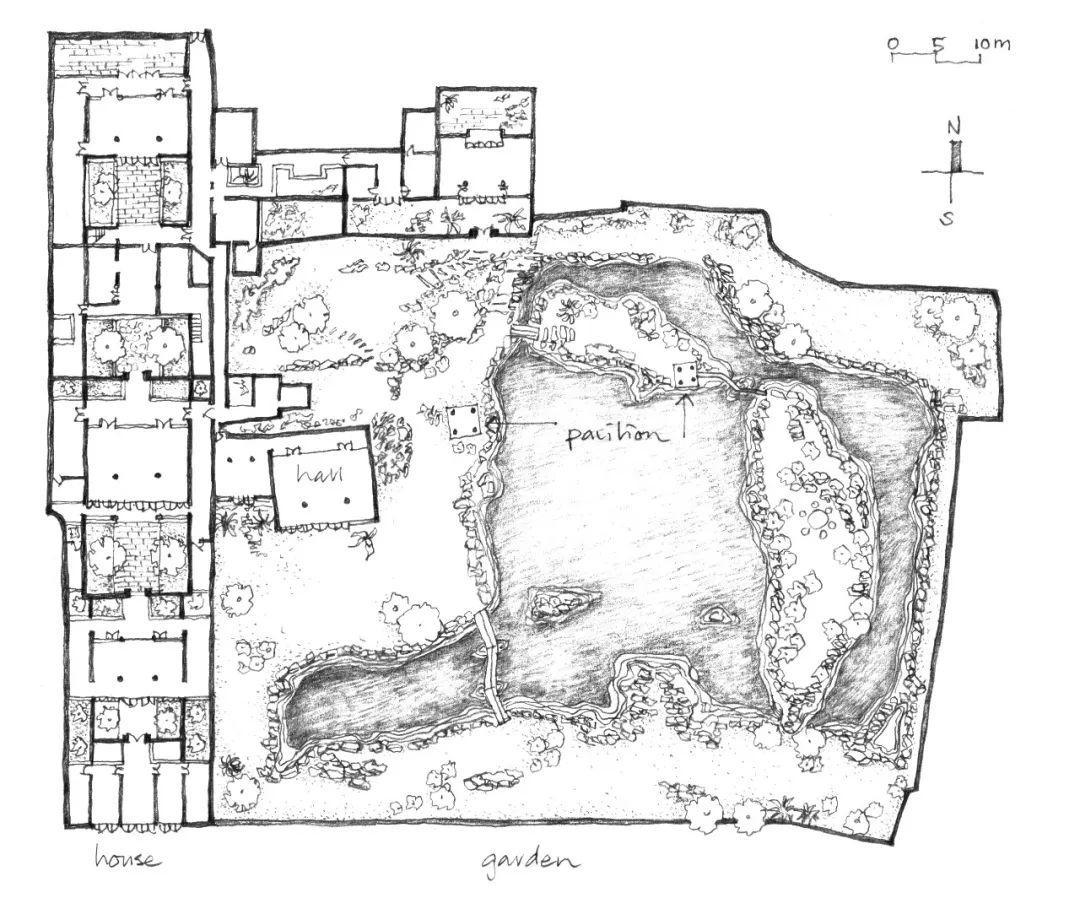

回到书的内容,伍重的这一篇叙事性、可读性很强,他的几栋别墅更是各具精彩,当年我初次看到丽丝别墅的平面图时,爱不释手,被他处理与海的关系的手法所折服,更惊异于其与悉尼歌剧院的印象的反差。在本书中再次看到阮昕老师的手绘平面图纸,立时勾起了学生时代的回忆。

黄居正 非常感谢王老师、庄老师能与我一同分享品读《浮生·建筑》后的心得!

上海交通大学光启讲席教授、设计学院院长

阮昕新著《浮生·建筑》

已由北京商务印书馆出版

收入由陈恒、孙逊主编的“光启文库” 系列丛书