上海交大设计学院首任院长阮昕:“外化而内不化”

中国特色的社会发展状况为中国当代建筑提供了一个独特的生长环境,而上海作为中国主要的设计中心之一,在一定程度上可视为阅读中国当代建筑的理想切入点。身为上海交通大学设计学院首任院长的建筑师阮昕,定居澳大利亚二十五载,实践教学,浮生道途,思辨历史,学跨东西。在以下与笔者张益凡(YF)的访谈节选中,阮昕谈及了沟通媒介、建筑史观,以及人学根本等内容。

上海交大设计学院楼 / 阮昕 ©︎张益凡

上海交大设计学院楼 / 阮昕 ©︎张益凡

此处与他处

YF:1991年出国后,您仍以中国课题为主要研究关注点。类似的,就算在国外有了实践项目,相当多的中国学生、学者在外仍旧做着中国相关课题的工作。

阮昕:其实大家往往有个误解,觉得你是中国人、在这个文化里长大,你一定比别人更了解中国。我觉得这并不带来一种天然的优越性。说句老实话,对中国文化的研究和解释,我现在最尊敬的学者是一个比利时人,后来常年生活在澳大利亚。但为什么中国的学者研究其他文化问题的非常少?这肯定是有一定难度,西方也同样存在这个情况,而且会有一个先入为主的定位。

去年米兰理工大学请我去做一个讲座,我也是心血来潮,去讲了一堂帕拉迪奥(On Palladio:Common and Uncommon Observations from a Chinese Point of View),我把自己吓了一跳,把他们也吓了一跳。(笑)最后我倒是蛮吃惊的,效果非常好。他们对帕拉迪奥就像我们对中国合院,觉得我还有什么可讲的。往往因为这样,我们就不再去想帕氏的原意,也不再去思考他的建筑本质。

佛斯卡利别墅远景 ©︎ 阮昕

YF:那么,从传统民居到帕拉迪奥、从东方到西方、从古代到现代的这种研究广度应该是不可避免地涉及到“比较”。

阮昕:在我离开中国的时候,除了一些比较杰出的人,我们——经过文化大革命成长起来的这一代——所受的教育是非常差的。当时我本身的中国文化素养是很低的,对西方的了解也很不足,我估计这是具有一定普遍性的。不能说出国之前就有很清晰的意识,但出去之后很快就认识到了。那么所谓的比较其实不是一种做学问的驱使,而是你有好奇心嘛,于是你想多学习一些。慢慢多了解一点以后,就会发现西方世界要追溯到地中海的古代世界,中国文明要追溯到2500年前;那个时期两种文明有很多共性,特别有意思。说比较,那我很自然地把中国的合院跟罗马合院或希腊合院做一个比较。我做得还很肤浅,但我做了,因为回避不了。

古罗马的合院和我们春秋时期的合院之间有一些微差,这种微差是否就意味着将来印欧文明和中国文明的不同走向?我觉得一定有关系。建筑于是变成了一个人生的载体(vehicle)。而且,中国人叫天,西方叫上帝,这个天跟上帝一开始很像,但慢慢分开来。在西方从多神论的多元文化的古代社会,过渡到基督社会;这个天变成了一个上帝,而且上帝变得非常的人性化,成了西方基督文化的走向。而中国始终没有,就像孔子说“天何言哉”、“予欲无言”。在一本英文新书里,我专门提了这个问题,明年初应该可以出版。

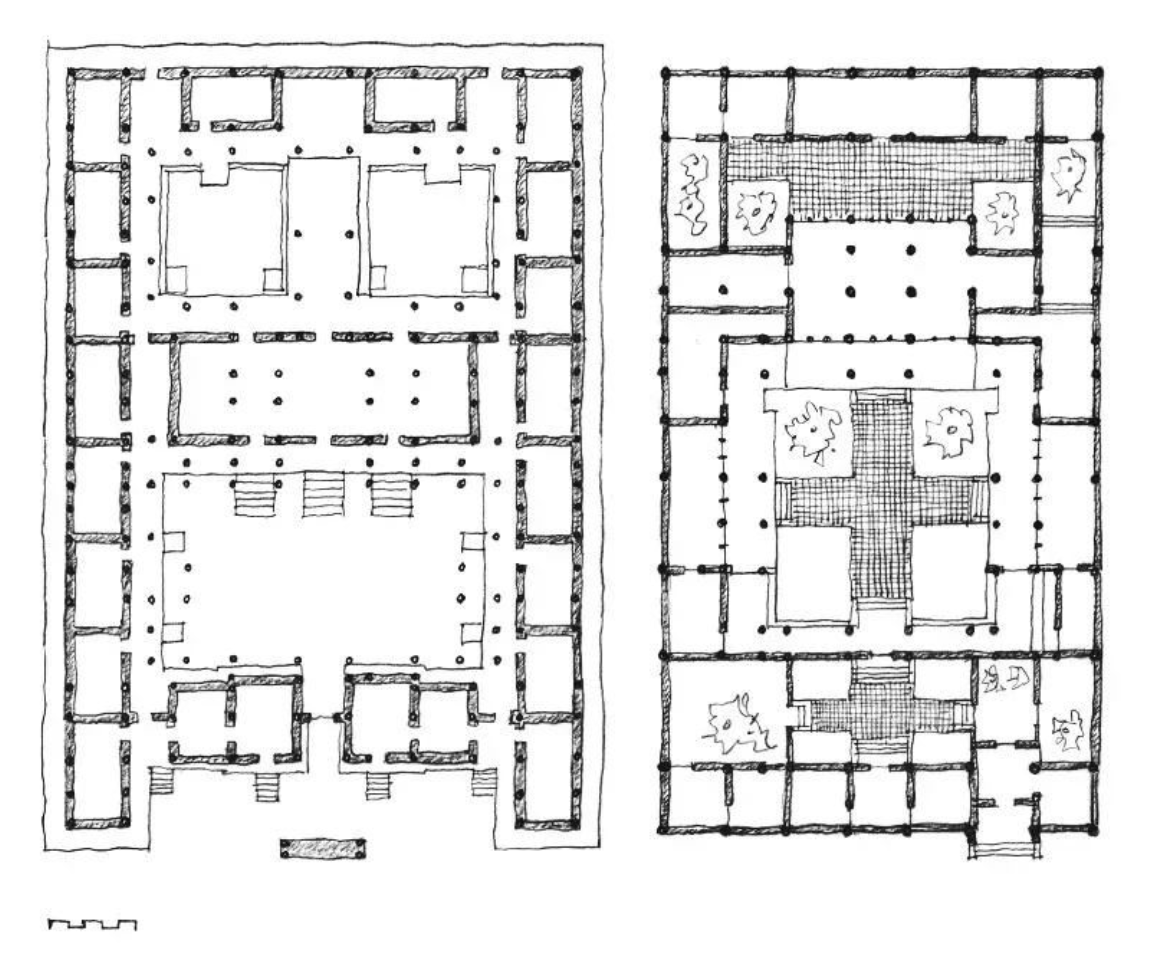

凤雏西周合院(左)与明清四合院(右)

YF:对历史的研究和看重,是为了满足怀旧的情绪?还是为了填充未来的虚无?

阮昕:我觉得这两种不可分。一般来说,我们会有点看低那种对黄金时代的向往,认为那是怀旧,不现实。但我觉得这是一种很美的东西,因为一旦有了时间的因素,怀旧确实是一种非常美好的感觉。要忽略这样一种审美感受的话,做研究就太无趣了。在这个之上,稍微有一点求真精神的学者,他所处的社会和时代一定是他的参照系统,不管是有意无意,一定是在做比较研究,为我们现在的想象和创造找理由。就像里克沃特(Joseph Rykwert)在他写得很漂亮的那本《亚当之家》中提到的,我们对原始棚屋的兴趣就是这样。只有特别天真的建筑师才会觉得因为我是天才,我大笔一挥出的造型别人没做出来,我就了不起。

而历史最重要的经验教训就是人类的经验是有限的。对一件事人可以积攒经验,但其不会无限制地丰富下去。换句话说,我们这种现代性的一个信念就是认为历史是一个发展进程,但如果承认历史经验的局限性和有限性,历史就不是一个发展进程,那么它就变成了我们最重要的一个可认知、可研究的课题。

精确与功效

YF:之前提到的建筑的媒介性、沟通的误差,让我想到您在1989年的一篇文章里就提到过对建筑和语言的表意沟通作用的怀疑。

阮昕:这下你真是提醒我了。当时可能是肤浅地看了一点维特根斯坦的东西,算是年轻时候一个非常幼稚的起点。现在看来,人的思维发展倒还真有一点延续性。

YF:既然都在为主体表意沟通,那么语言的状况和建筑的状况之间可能存在某种呼应?

阮昕:其实我在90年代初进行田野考察时的疑问就是:那些依靠口头文化而没有文字记录历史的民族,他们有多少种表达方式?汉文化的语言文字太强大了,远远超过了物,所以相比于建筑,我们更在乎文字;而具有另一番语言文字状况的民族,他们的建筑文化会是如何?当时我对这个问题感受强烈的原因是那时后现代流行,画几个符号就解决问题了。我感觉不大对,建筑怎么那么容易?那些符号人们能读得懂吗?对于侗族和南方其他少数民族的研究就发现建筑的沟通和意义的传达,并不是靠读,而是通过人对建造过程以及仪式的参与来实现。人对建筑的理解不再是一个纯粹心智上的理解,而有很多身体上的感知杂糅在一起。我觉得这是个非常有意思的问题,实际上回到了建筑之本。

侗族村落,摄于1993 ©︎阮昕

可以毫不夸张地讲,汉文化最杰出的成就是语言,最杰出的艺术是书法——恐怕只有西方古典音乐可以与书法旗鼓相当。在这样一种文化里边,因为相对重文轻物,建筑传递信息的功能后来走偏了,或者是我们对建筑的理解走偏了。我估计是后者。你看所谓的中国传统建筑,形式看上去差不多的一个四合院延续了超过3000年;虽不重形,但并没忽略含义。

所以总结起来,因为语言文字的强大,影响了我们对建筑的思考。可能我们把建筑的本质遗忘了,遗忘了就会走偏掉。80年代画个所谓古典建筑的符号,到了后来搞造型,再到现在就没招了。你说现在还有什么造型没做过?

YF:是否能理解为虽然语言文字本身是不精确的,但它作为一个强大媒介,抑制了建筑本身的表意和象征,而建筑能实现的沟通精确性实际上是强于语言文字的?

阮昕:倒不是说建筑的精确性超过语言文字,而是它的功效(efficacy)可能会更强大或更有力。对含义的理解和表达不是一个精确性的问题。就像法国的人类学家、社会学家布迪厄(Pierre Bourdieu)讲的,我们现代人好像都认为我们有很强的自我意识,知道自己在说什么,其实不完全是这样;人是处在精明算计者(a calculating game player)和被操纵的木偶(a mechanical puppet)之间的。人对意识的认识不可能做到精确,也不可能达到真正的自我意识。我觉得这既是一个哲学问题,也是一个人性问题。而现代人犯的一个很大的错误就是觉得我们有救了,我们有人工智能,有大数据,我们可以把什么都计算清楚。错矣!我自己都不知道我是谁,我自己都不完全知道我在干什么。

这也是社会科学最大的误区——把研究“物”的方法运用到研究“人”的意识上,从哲学层面和人的意识层面上来讲的话,是做不到精确的。我们如果说建筑在传达人的意识甚至感情上,起到了一个很强的功效,它指的是人和物、人和场地、人和空间产生了某种共鸣和对话,因而特别强有力(compelling),但这不是一个精确性的问题。如果你去采访一个参加了建城仪式的古罗马人,按照我们现在这种思路——我有个问题我问你,你回答我,我就弄清答案了——那是对人、对人性认识的一个误区。

YF:那就没办法知道真相或真实情况了?

阮昕:你肯定不应该彻底知道,如果你对人的意识和感情知道了真相的话,生活就没有意思了,没有了神秘感,不需要艺术家了,也不需要建筑师了。建筑师不把自己作为艺术家,那是一个很大的错误——如果认为自己是一个造型设计师,那是一个更大的错误,是没有前途的。

阮昕策展2019上海城市空间艺术 季规划建筑板块 ©︎苏圣亮

YF:“对不可说的,要保持沉默”,但艺术可以有力地表达。可是建筑艺术多多少少还是依赖于形态这种物理性吧?

阮昕:建筑师如果把自己作为一个符号的设计者,再把符号转换成一个造型,我觉得这是一种走偏的倾向。后现代时期是符号,现在说造型,或讲建构,真有点黔驴技穷的感觉——我们只要知道材料要求我们做什么,就让它牵着鼻子走,觉得有种工匠精神,还挺高尚的,这不是笑话吗?你能让物牵着鼻子走吗?任何物性,如果它有,都是人性赋予的。比如你说山是美的,但看一下人类历史,风景含义是在变化的。没有什么东西可以脱离跟人的关系。

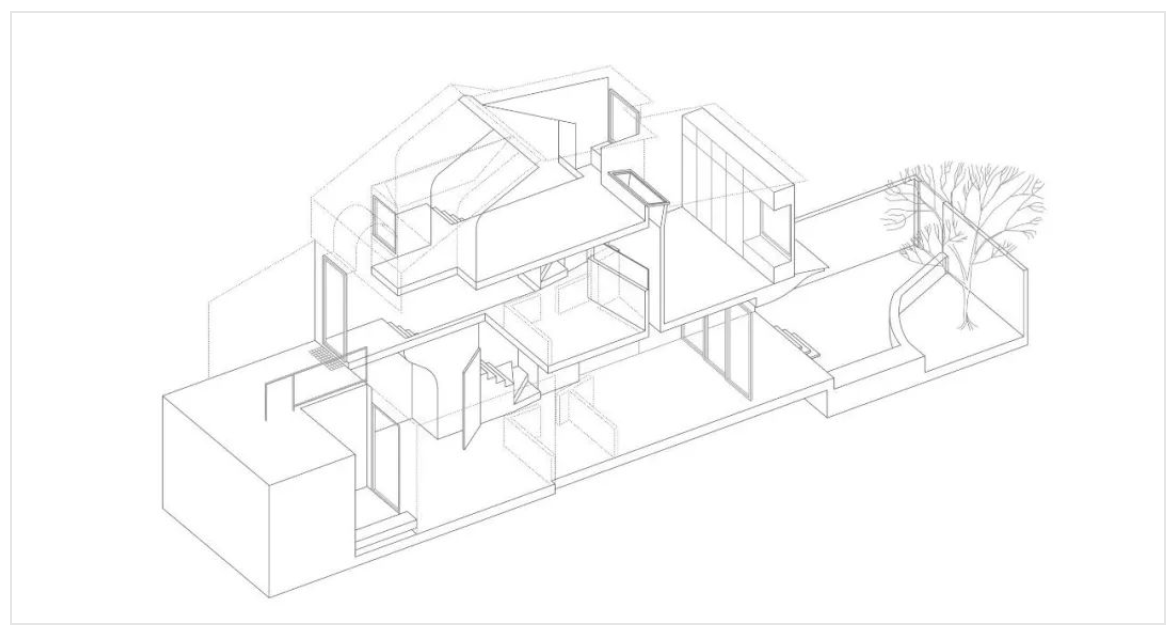

悉尼阮宅,建筑师:赵东敏、 阮昕 ©︎ 阮昕

分隔与边界

YF:对历史重要性的强调、对人的这种略带神秘色彩的描述,很难不让我鲁莽推测您心中对现代性——消除神秘、征服广袤,或如韦伯(Max Weber)所提世界祛魅(disenchantment)——的态度。您在悉尼的实践作品中对内向空间的强调似乎也表达了这一点。

阮昕:我们把现代性——特别是在建筑里——给素描化和剪影化了。我觉得所谓的现代性和前现代性在古代存在,在现在也存在。因为我对人性的某种连续性有足够的信心。只不过在建筑里,我们把现代性跟我们现在的一些技术成就非常容易地联系起来了,似乎是建筑的开放性、通透性和流动性跟过去的封闭性和内向性的一个对比。

悉尼阮宅,建筑师:赵东敏、 阮昕 ©︎ 阮昕

西方的现代性发展实际上是一个内向的过程。以自我意识的发展为基础,到了19世纪,“划分”实际上是现代性的标志,并且通过建筑内部的分隔和城市尺度上的划分,形成了一个现代健康有序的社会。这不就是英国维多利亚时期的标志吗?这跟现在从建筑的形式角度来理解的现代性是不一样的。我们目前就面临这个问题:一夜之间,世界因为新冠肺炎已经变了。是否能恢复之前的状态、何时能恢复?我们对现代性的想象是否又会从开敞和流动过渡到分隔和控制?我们拭目以待。

悉尼刘易斯宅,建筑师:赵东敏、阮昕 ©︎ 赵东敏

用表现形式来定义现代性和非现代性,我们一下就糊涂了。对于内和外的问题,不要把它作为一个形式关系,否则我们很可能偏离人。如果把内和外作为人的问题,我觉得要好得多。

悉尼莱富史通宅,建筑师:赵东敏、阮昕 ©︎ Eric Sierins

YF:所指就是“内心世界”?

阮昕:一旦说这个,用的就是西方的概念。只有西方才会描述所谓的内心世界(interior,interior life,或是the interior landscape of the mind),这全是西方的语言。其危险处就是我们很容易把它形式化和物质化。

在中国语言里面,比方说《红楼梦》中,有这样的表述吗?肯定没有。如果一定要套用西方的语言,那么中国古人的“内心世界”是怎么样的?中国的亭子是开敞的,你站在亭子中,亭子在山水里、在西湖边,而你做到的是外化而内不化;中国合院是封闭的,但合院里的想象空间是无限的。这是中国文化,而西方是要借助于物理形式的。

*文章来源:张益凡

Editor's Note: This article was translated by Yifan Zhang and Abraham Zamcheck.