2019年5月17日,上海交通大学设计学院院长、光启讲席教授阮昕应邀在米兰理工大学建筑学院就帕拉第奥的建筑设计理念展开了题目为“On Palladio:Common and Uncommon Observations from a Chinese Point of View”的学术讲座,讲座引起米兰理工师生热议。

通过讲述帕拉第奥的建筑设计学习经历,阮昕剖析了帕氏建筑理念对英国以及其他国家建筑所产生的巨大影响。同时,阮昕就歌德、路易·康、罗宾·埃文等后来的诗人艺术家、建筑师和学者对帕氏建筑设计的认识和评论也进行了相关分析,并作出探讨。

本文由刘杰、黄琚撰稿,张海翱整理,部分原文曾作为系列文章登在《建筑师》173期,已获授权转载。

△“On Palladio:Common and Uncommon Observations from a Chinese Point of View”学术讲座

作为一名深谙西方建筑的华人学者,根植于每代中国人内心的儒家思想和帕氏的建筑设计理念,在无形中同时存在于阮昕的文化认知之中。因此阮昕更倾向于认为,与传统的儒家思想相比,帕氏在1570年(时年62岁)所著的《建筑四书》便已阐明建筑的实质即是道德和责任的实践;而孔子将门、庭、堂、室等合院元素融合为仁义礼乐,实则已将建筑视为道德的实践。这表明,东方与西方,中国与意大利——两者虽地理位置相去甚远、文化语言差异分明,但伟大的建筑家、学者对建筑之道的思考实则异曲同工。只是由于中国合院的含蓄内敛,中国人对人生自由的思考则更多呈现于想象之中;而帕拉第奥更多的则将维特鲁威所认为的权势贵族家庭的中庭门厅需要富丽堂皇式的设计原则考虑,上升成为道义高度,因其可供贫民路人享用。

从中世纪的黑暗世界走出,安全大有改善,于是文艺复兴的大宅已不再是城堡,而开始向外面的世界敞开了。画圣拉斐尔(Raphael),如其他文艺复兴的全才艺人,亦是一位杰出的建筑师。由拉斐尔主笔建在罗马城边山坡上的玛达玛别墅(Villa Madama),虽然仅是一小部分得以实施,其向外敞开的高大凉廊(loggia),通透性几乎可以与现代的玻璃建筑媲美。如此解释,就好比我们看到汉代明器宅院模型里有塔,于是就断定其存在的理由便是“望楼”,仅起防御作用而已。行文至此,读者定已理解,建筑在此文中绝非仅是防范风雨并提供庇护。回到合院,其存在的根本理由,无论在西方地中海的古代世界里,还是中国20世纪前3000多年的历史长河中,都乃是“天地之屋”的含义。那么文艺复兴时期的那些乡间别墅为何突然舍去“天地之屋”的合院型制,而开始向外面的世界敞开来呢?建筑将浮生之念物化矣!

拉斐尔的玛达玛别墅在朱里奥·德·梅第奇(Giulio de’Medici)于1523年加冕成为克莱门特(Clement)七世教皇时才实现了如今的部分,而拉斐尔本人则于1520年就仙逝了。玛达玛别墅凉廊之外的风景与凉廊本身的多重穹顶似乎已成矛盾,好比一个人有着外向与内向的双重性格,其实文艺复兴乡间大宅对古代合院“天地之轴”的挑战已在此略见一斑。而真正清晰而有意识地将内向的垂直轴线转化为外向的水平之轴则是帕拉第奥(Palladio)的功劳。

帕拉第奥虽是石匠出身,年少时却有幸被维琴察(Vicenza)望族豪门的人文大家詹·乔治·特里西诺(Gian Giorgio Trissino)慧眼识中。在特里西诺的提挈之下,帕拉第奥开始学艺术、科学与古代建筑,尤其是维特鲁威的建筑理论。特里西诺不但给他提供了去罗马学习古代建筑的机会,就连其名“帕拉第奥”(Palladio)——象征智慧的希腊女神(Pallas Athene)——亦是特里西诺所取。在特里西诺1550年过世之后,帕拉第奥又得益于豪门巴尔巴罗(Barbaro)兄弟的恩惠。大哥达尼埃勒·巴尔巴罗(Daniele Barbaro)是翻译研究维特鲁威的著名学者;曾做到红衣主教;弟弟玛坎托尼奥·巴尔巴罗(Marcantonio Barbaro)亦造诣不俗,曾担任其母校著名帕多瓦大学(Universitádi Padova)校长以及诸国大使。巴尔巴罗兄弟再次创造机会给帕拉第奥去罗马研学古代建筑。也正是在巴尔巴罗兄弟的举荐下,帕拉第奥才得以在威尼斯大展才华,并为不少贵族豪门在大陆乡间设计了一系列璀璨的别墅庄园,包括巴尔巴罗兄弟的合宅,以及恩摩(Emo),巴杜尔(Bodoer),佛斯卡里(Foscari)和比萨尼(Pisani)等别墅庄园。

△ 巴尔巴罗兄弟的合宅 摄影:阮昕

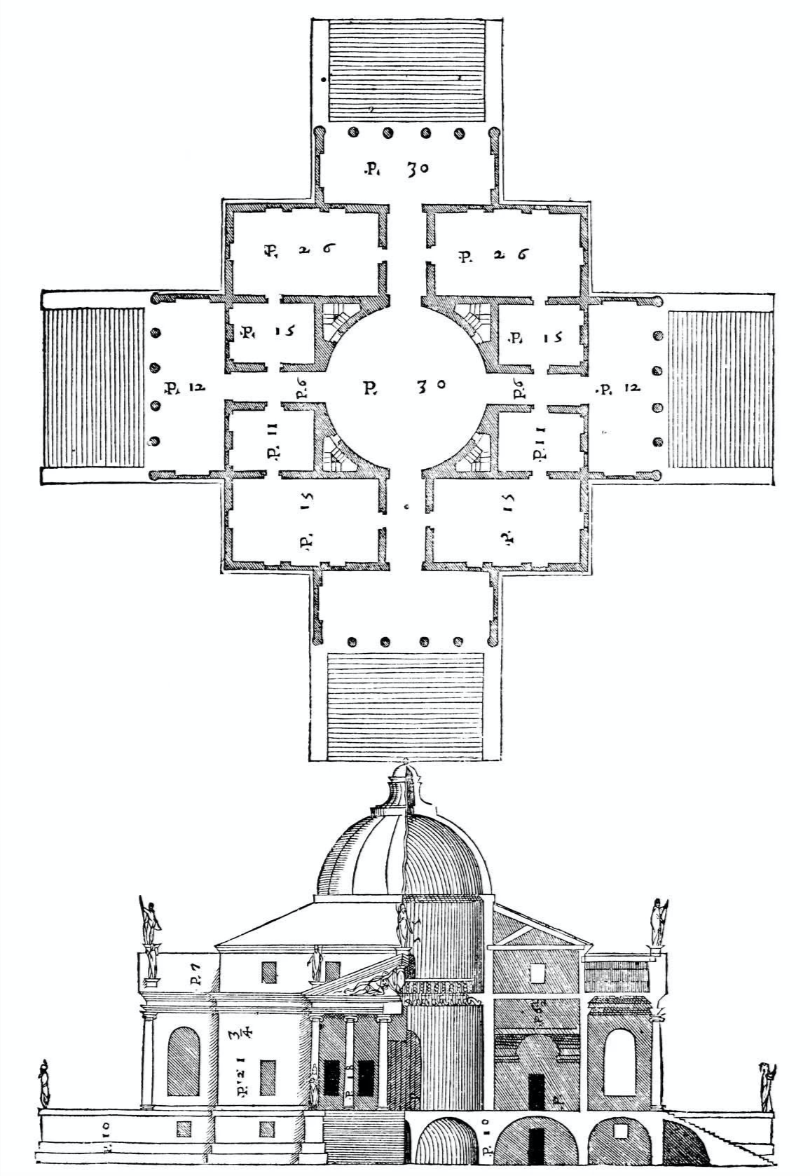

帕拉第奥的乡间别墅多为威尼斯与周边豪门大家所建。以文艺复兴的风气而言,无论是商贾之家还是从政官员,除了必须积极入世营生之外,还需有心境去追求一种“沉思”(contemplative)般的生活,颇似上篇里谈到的中国士大夫之儒道互补。这自然与文艺复兴时追求罗马“闲暇”(otium)之古风有关。只是古人更强调“闲暇”的先决条件是有地产的阶层。看来文艺复兴时期的豪门望族在这一点上确与中国的士大夫有点相像,“沉思”之生活是需要在积极入世之外去追寻的,闹中求静,尤为可贵。不过追求的建筑手段颇为不同:中国的士大夫以内向的园宅来拓展想象的空间,而文艺复兴的族,以帕拉第奥的乡间别墅开先河,通过建筑来延伸“水平”的视野,其作用如望远镜一般。纵观帕拉第奥的乡间大宅,以众所周知的圆厅别墅(Villa Rotonda,or Villa Almerico/Capra/Valmarana)为例,首先令人不解的是崇尚人文古训的帕拉第奥,竟将人住的别墅设计得像古罗马的神庙。

△ 园厅别墅 摄影:阮昕

其实帕拉第奥在1570年,晚年62岁,出《建筑四书》总结一生建筑体会时,已几乎阐明建筑乃道德与责任之实践矣。孔夫子以合院元素——门、庭、堂、室演义礼乐仁义,亦视建筑为道德实践,只是中国合院的内向性将中国人思浮生之水平趋势收敛于想象空间中了。前文已提到帕拉第奥将维特鲁威有关权势人家里的中庭门厅需富丽堂皇之设计原则上升为道义高度。于是从罗马古建筑的废墟中可体验到其宏伟、对称均衡的数学原则;而如此原则所体现的是光芒四射、巍峨无比的宇宙性美德(virtù)。如此美德,换言之,即是帕拉第奥所信奉的艺术与科学的完美结合。帕拉第奥对罗马古迹与废墟作过精心的考察与研究,并实地测绘,其结果在1554年出版的罗马教堂与古迹的“旅游手册”可见一斑。此书一出即十分畅销,并马上再版。哪怕古罗马公共浴场亦呈现出帕氏信奉的“美德”。400年后美国建筑师路易·康(Louis Kahn)造访帕氏当年钟情的罗马卡拉卡拉(Caracalla)古浴场,竟一语道出帕第奥对古代罗马建筑美德的解释。康叹道:我们可以在8英尺以下的天花下洗浴,没有问题。而若在150英尺的天花下洗浴则将造就一种完全不同的人!从康之言行与建筑实践来看,帕氏竟是其400年前的他乡知音。由此推测,帕拉第奥的乡间大宅应是咏颂人性的庙堂。而帕拉第奥的天才之处是将罗马建筑神圣宏伟的尺度通过舒缓的比例过渡而拉近人间,仿佛圣人,虽因得道而居高临下,而布道时却能与凡人众生娓娓而谈。

任何一个帕拉第奥的乡间别墅都由一系列对称并逐渐由小到大的房间构成,而高潮似乎是居中之大厅。如此以人为中心的比例关系如何构成,帕拉第奥在实际设计与建造过程中绝没有教条精确的数学关系。其实帕氏建成的别墅与其《建筑四书》中精美的木刻版图亦多有出入,但如此“出入”对帕氏建筑的理念没有丝毫淡化。以房间系列的比例关系而言,其实原则基本可以归纳如下:乡间别墅以相互联通的房间矩阵组合而成;小房间长的一边往往是相邻大房间短的一边,而房间的高度则应在房间平面的长边与短边之间。换言之,此设计原则应保证任何长方形的房间都不会离正方形太远,而从小房间到大房间的过渡不会太唐突。如何理解这些房间之间的比例关系,丹麦建筑史学家施泰因·埃勒·拉斯姆森(Steen Eiler Rasmussen)建议做一个反测试:假如我们以增加几个房间为理由,我们可以试着将帕拉第奥的别墅中一些房间划分为二,于是可得到一些似乎挺完美的多余房间。可是我们同时亦会感到这些多出来的房间并不隶属于这里!由拉斯姆森之测试,我们可推论,帕式建筑仿佛古典交响乐,每一个音符都绝不可随便替换,这与现代爵士乐中的即兴发挥不可同日而语。换言之,这一系列房间由小逐渐按比例增大,而中央大厅则为此系列之终极。拉斯姆森体会到,帕氏的乡间大宅虽然均衡对称,但你可以感到他的建筑并非为仪式演义而建:“你一旦进到其中,就没有想要走动的意念,而是立刻十分满意,立足于此静心审视四周,于是便可看出这些房间的系列无论于方向还是比例上都是一个晶莹透彻的体系(lucid system)”。

由上我们可知,所有帕氏的乡间别墅均是由一些大大小小而相互串通的房间组成的一个矩阵。而此矩阵有其三维空间的结构:不同大小的房间都有与其相匹配的拱顶或穹顶天花。精研文艺复兴建筑的史学家鲁道夫·维特科夫尔(Rudolf Wittkower)曾就此空间感作过如下总结:“与法国、英国大相径庭,只要有可能做到,意大利的纪念性建筑总是由三维之体块(three-dimensional)构思而成。

意大利建筑师总是追求一种在长、宽、高之间十分容易体验到的比例感。帕拉第奥的庄园大宅将这种品质展现尽致”。这也正是前文提到的拉斯姆森所谓“晶莹透彻的体系”。如此体系其意为何?虽然帕氏的圆厅别墅从其名“Rotunda”到其形均源自罗马万神庙,而其意则反其道而行之——穹顶圆厅,虽然伟岸宏大,却不如万神庙一般以“天眼”限定“天地之轴”,因而建筑令人仰慕苍穹;圆厅别墅中“天眼”已被“灯笼”(lantern)封闭,圆厅因此令人驻足,环顾四周:对称且串通门道的轴线将外面的光线与视野引入圆厅,其作用于是豁然开朗:圆厅别墅有如一硕大之“立体取景器”,人置身其中,光线由外而入,形成内光,将此精巧“仪器”的天机解密——原来帕氏的乡间大宅竟是通过建筑令外面无垠的世界尽收眼底罢了。圆厅别墅,因“天眼”被封,故名不符其实,建筑成为风景之屋,当然令浮生之念物化矣。

维特科夫尔曾将帕拉第奥的12幢乡间别墅简化为数学模式般的图解,有如法国巴黎美院所推崇的“parti”。虽然维特科夫尔并没有指出帕氏设计万变不离其宗的含义,我们不妨借助维特科夫尔的图解来证明帕拉第奥“晶莹透彻体系”作为“风景之屋”的真正意义。从垂直的天地之轴到水平延伸的风景天际线,帕拉第奥的乡间大宅首先将对天之仰望转向对人的关注。帕拉第奥的大宅迎合贵族的浮华与虚荣自然不在话下,但帕氏毕竟视建筑为道义实践,于是通过如此“立体取景器”对外面水平世界的拓展则应是人对世界的象征性征服。以此来看,以帕拉第奥乡间别墅为代表的文艺复兴几乎已显露现代性的端倪了。大多惠顾帕拉第奥的贵族并非等闲之辈:从特里西诺到巴尔巴罗兄弟,都是学贯古今的人文学者;而帕拉第奥虽得益于他们培养提挈,恐怕最终也没有在人文学养上超出其建筑顾主。

纵观帕氏名著《建筑四书》,从表象上看,这只是一本依靠丰富精美图解的“建筑设计与构造手册”。所包括的内容,大多为指导实践,而非对建筑含义的理论探讨。“一书”主要讨论五种古典柱式在建筑、私宅、街道、桥梁、广场、亭廊、庙宇中的运用;同时也包括有对木作、石作、基础、沙石构造等十分具体的图解描述。“二书”则是以帕氏自己设计的城市、乡间大宅来阐述设计原理;其间亦有对古代住宅的讨论,描述依然详尽且多从实际出发。“三书”仍以帕氏自己的设计为例,阐述道路、桥梁、广场、市政公共厅堂与亭廊之设计细则。“四书”则展现了帕氏年轻时对罗马及意大利其他地方古代建筑的测绘研究。或许帕拉第奥与其顾主之间已心照不宣,帕氏无需在《建筑四书》里阐明设计建造如此乡间别墅的真正含义;当然也可能是建筑的真正含义还仅存在于下意识中,无论是帕拉第奥本人还是他的顾主们都是以建筑而身体力行罢了。第三种可能则是帕拉第奥被文艺复兴的贵族学人用作以建筑实现他们理想意念的工具艺人了。

无论如何,帕拉第奥成为后世最为推崇描摹的建筑师多为历史的偶然。英国17、18世纪的贵族,以及后来美国新贵普建所谓帕拉第奥式大宅,只是学其表象而不得实质。当然英国人从17世纪开始对建筑室内以及内心世界的追求则另当别论,本人会在后文提及。帕拉第奥虽著书立说,却没有道明其设计含义,这给后人留下无限解释的余地。其中最令现代人疑惑不解之处即是房间相互串通的矩阵平面。每个房间因此都有二扇或三扇门;要去一个房间必然要穿过其他房间;中轴线上的房间和一些侧轴线上的房间均串通而形成视线轴(vista)。在此相互串通的矩阵中,私密性如何保证?文艺复兴时期贵族们的日常生活怎样展开?房间相互串通的矩阵平面并非帕拉第奥所发明。帕氏年轻时去罗马研习古建筑时曾去拜谒拉斐尔的玛达玛别墅,其平面亦是房间相互联通的矩阵。

英国历史学家罗宾·埃文斯(Robin Evans)视玛达玛别墅为文艺复兴居家生活的物证。于是在埃文斯眼中,相互串通的房间促进了人与人之间有意无意地接触,其成因自然并非无缘无故,而是适合于“一个以浪荡人生为基点,视身体为人本,好群居之社会”。以此为根基,埃文斯对文艺复兴大宅里的居家生活作了一番臆想揣测:“于是乎,尽管在房间的组合上有精确的建筑构图,从居家生活的角度来看,对于各类家族人员——男人、女人、小孩、佣人以及访客——而言,此宅是一个相对渗透的开敞建筑平面,而日常生活的展开必然需要穿过这些相互联通的房间矩阵。一天之内,各种活动路径必然相互干扰;除非专门采取防范措施,否则任何一种居家活动不可避免地要受到另一种活动的侵扰。”埃文斯除了读建筑平面之外,还有选择地摘取文献并用拉斐尔本人的画作来证明以上对文艺复兴居家生活的猜测。以拉斐尔的圣母与耶稣体裁的画作为例,埃文斯看到更多的是对人性肉欲的体现:人物之间相互端量并撩拨对方的身体。

这与15世纪同样体裁的画作比较,其人物间相互隔离,尊卑有序的纯精神性已荡然无存了。虽然埃文斯本人亦承认在所有他自己摘选的文献与读解的画作中,几乎没有对建筑背景的描述。以建筑平面与人居关系而言,虽足以证明文艺复兴大宅中“群居为本,独处则难”(company was the ordinary condition and solitude the exceptional state),而为群居提供润滑剂的住宅平面是否一定造就纸醉金迷般的浪荡生活,套用在帕拉第奥的乡间别墅则显得十分牵强,甚至无法圆通。

这在歌德对帕拉第奥建筑的印象里亦可略见一斑。1786年9月歌德从维罗纳(Verona)经维琴察(Vicenza)游历前往威尼斯。18日造访帕氏奥林匹克剧场(Teatro Olimpico)与其他建筑后盛赞帕拉第奥在“真”与“假”之外造就了第三种令人心醉的艺术。而在目睹帕氏建筑颇为残破的境况下,歌德感叹的却是凡夫俗子与帕氏建筑所颂扬的崇高道义与真理不相匹配……9月21日傍晚歌德在建筑师斯卡莫齐(Scamozzi)的引导下去参观帕氏自己的陋宅,然后取道拜访了圆厅别墅。歌德对该宅神庙般的伟岸以及精美优雅比例的赞誉自然不在话下,只是歌德感到圆厅别墅没有居家感,因而怀疑该宅无法满足贵族居家生活的需要(e house itself is a habitation ratherthan a home. e hall and the rooms are beautifullyproportioned, but, as a summer residence, they wouldhardly satisfy the needs of a noble family.)当然,歌德在承认圆厅别墅无论从缓坡四周任何角度看上去都美轮美奂时,诗人却没有忘记专门指出从圆厅别墅内部去展望四周的乡村美景是多么让人陶醉。

△ 圆厅别墅 摄影:阮昕

歌德虽然在旅途中一书店里寻获一册英国人施密思(Smith)用铜版印制的帕拉第奥图集,却没有对帕氏建筑作过深入研究。凭仗着对人生艺术的敏感,诗人在不经意中道出了帕氏庄园大宅中的另一令现代人的不解之处——即对家长里短与日常生活之趣的忽略。即便歌德有机会多看几个帕氏的乡间大宅,恐怕也不会产生出埃文斯般对玛达玛别墅的幻想。其实从帕拉第奥乡间大宅剖面图上即可一眼辨出,他对日常琐事的低调处理并非粗心,而是有意而为之。帕拉第奥的乡间大宅往往建在宽大的台基之上。服务性的房间,如厨房之类,都包括在平台下低矮的空间内;佣人仆人亦住在台基下的房间里,或屋顶里的夹层阁楼中。帕拉第奥曾宣布:层高在8尺(Vicentine尺,相当于2.8米)以下的夹层决不适合绅士去住!康在四百多年后将罗马古浴场里伟岸的空间与造就人的美德联系在一起时,并不一定知道帕氏曾说过这样一句话。康还曾经自问自答:什么是需求?需求不就是一个香蕉或一个三明治么?二人论题虽差甚远,其意则同!

△ 园厅别墅平面、立面与剖面

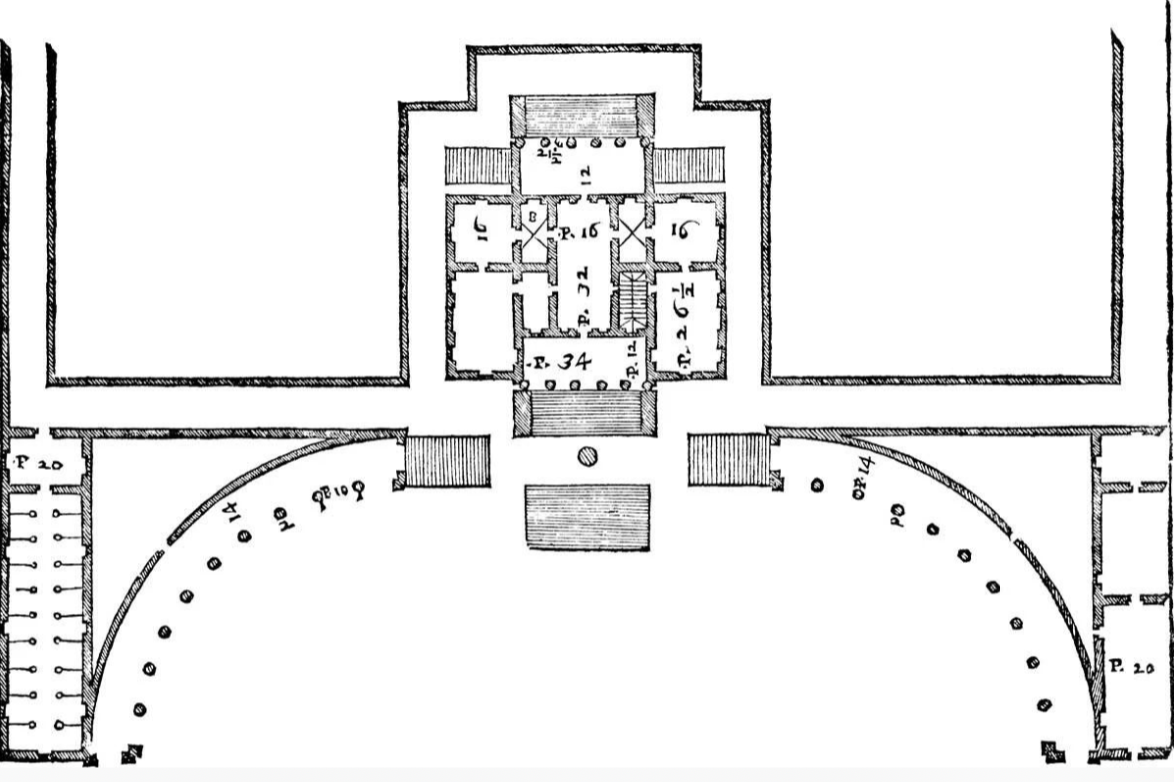

拥有帕拉第奥庄园别墅的文人贵族们只是在夏季造访这些大宅,以便可以暂时逃避日常政治或商务的缠绕。大多数宅子同时亦是农庄。不少帕氏大宅,如巴尔巴罗兄弟合宅以及巴杜尔别墅,都在两侧建低矮对称的农房,存放农具和粮食,称为barchesse。虽是农房,前面仍建凉廊,如同两只手臂伸展出去以拥抱远方的风景天际线。有学者认为帕氏乡间大宅无非是在贵族虚荣心的驱使下,帕氏将农庄美化颂扬为神庙一般。有学者甚至猜测,农庄是为了弥补威尼斯海上贸易败落后贵族的收入。恐怕保面子的虚荣心更有些道理,因为这点农场收入与建大宅所耗的巨资相比则是微不足道了。实质上这些文艺复兴时期的文人贵族在夏季农庄做点农活只是陶冶情操而已,他们的主要目的是在这些夏季乡间别墅里研习讨论人文之学,而乡间凉爽清新的空气与一望无际的风景,正是研究与清谈的必要条件。

文艺复兴时期已是城乡隔离。城市依赖贸易已相对独立,而乡间庄园也无需如中世纪城堡般自给自足,如古罗马之风,成了名副其实的乡间别墅了。于是在他们的书信中,对于日常生活琐事似乎不屑提及,亦不足为怪了。由此看来,帕拉第奥的乡间大宅只服务于人文理想与道德,而非家长里短或世俗情趣,这完全是文艺复兴文人贵族对理想闲暇生活追求的具体物化。通过帕拉第奥的建筑,如此生活理想甚至得以仪式纪念化了。帕拉第奥的乡间大宅表面上虽然丰富多姿,而以平面、剖面所体现的内在本质则是遵循一个统一的宇宙共性。与现今的建筑师不同,帕拉第奥完全不用建筑作为表现建筑师个性或标新立异的手段。

虽然帕拉第奥的乡间大宅并不是学者独处沉思之所,这些光艳夺目之屋则令文艺复兴的贵族学人将“沉思”与“闲暇”合二为一。漫长如梦的夏季,贵族学人们在乡间相互造访,他们甚至会带上家什帮佣在彼此的庄园别墅中小住。饮宴派对自然是乡间闲暇生活的一部分——圆厅别墅,夸张一点来说,竟是主人建在高地上,以便在开宴会时可以观看低谷里发放的烟花。不过这也只是表象。帕氏乡间别墅的真正含义是为贵族学人之间的人文对话提供了一个既有尊严而富有戏剧性的背景场所,如国君加冕,因戏剧般的仪式而令其权力合法且形象化了。贵族学人间对话之内容必围绕人文主题,于是建筑如同“立体取景器”,将仰望苍穹对天之敬畏导向对人和对世界的关注,“浮生”在帕拉第奥“晶莹透彻”的建筑中因此有了文艺复兴的特定意义。

主讲人简介

阮昕

上海交通大学设计学院创建院长、博士生导师,光启讲席教授

曾任澳大利亚新南威尔士大学城市建筑环境学院副院长、建筑系主任(2004-2018)

悉尼科技大学建筑学院院长(2002-2004)

现任国际建筑师协会建筑评论家委员会 (CICA)委员

美国建筑历史学家学会(SAH)会员

澳大利亚建筑师学会(AIA)学术会员

新南威尔士大学建筑学长聘讲席教授

同济大学顾问教授